面对种种因缘境界时,如何修止观?(下)

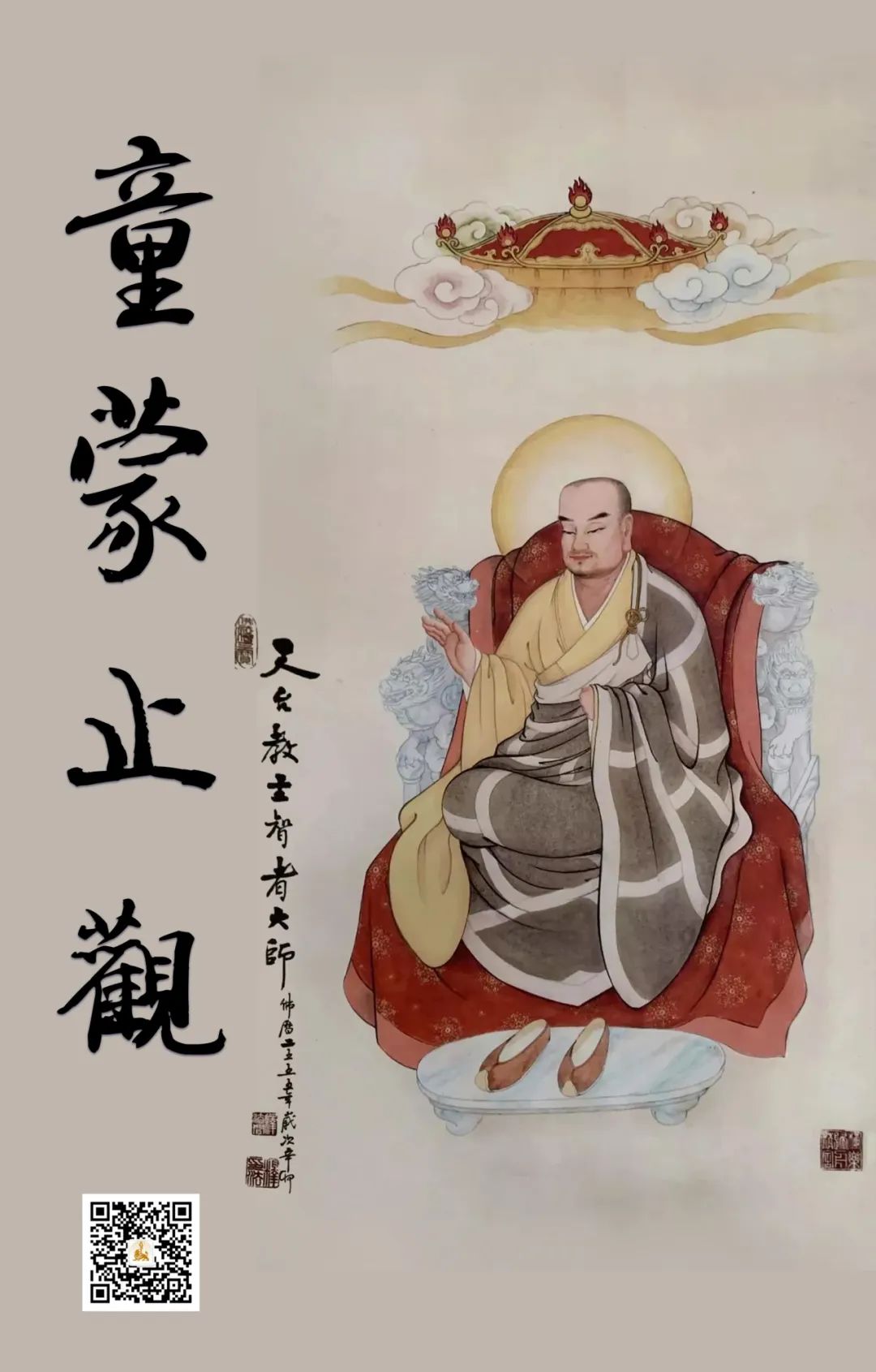

《童蒙止观》连载

FORIQINGLIANG

3/19

第十五节

第六篇 正修行第六

1. 于坐中修

2.历缘对境修

FORIQINGLIANG

历缘对境修

原文 /《童蒙止观》

次,六根门中修止观者:

《童蒙止观》 / 白话文

接下来,在六根面对六尘之时如何修止观呢?

原文 /《童蒙止观》

一、眼见色时修止者。随见色时,如水中月,无有定实。若见顺情之色,不起贪爱;若见违情之色,不起瞋恼;若见非违非顺之色,不起无明及诸乱想,是名修止。云何名眼见色时修观?应作是念:“随有所见,即相空寂。所以者何?于彼根尘空明之中,各无所见,亦无分别,和合因缘,出生眼识,次生意识,即能分别种种诸色。因此则有一切烦恼善恶等法。”即当反观念色之心,不见相貌。当知见者及一切法,毕竟空寂,是名修观。

《童蒙止观》 / 白话文

第一、眼见色的时候如何修止呢?当眼睛见到种种色相,便知道一切色相如水中之月,没有坚实的体性。如果见到顺心好看的色相,也不起贪爱,见到难看讨厌的色相,也不起嗔恨忧恼;见到既不喜欢也不讨厌的色相时,不起无明之惑和种种乱想,这就是修止。

眼见色的时候如何修观呢?应当如法思惟,一切所见到色相,当体空寂,为什么?因为当眼根和色尘未曾相接之时,则一无所见,也不会有任何对色相的思惟分别,因为因缘和合,根尘相接,就生出了眼识和意识,便能对种种色相生起思惟分别,并随之产生了一切烦恼、善恶之法。这时候反观对色相生起的心念,没有实性之相可得,应当了知看的人和随着看见而产生的一切法,是彻底的空寂,这就是修观。

原文 /《童蒙止观》

二、耳闻声时修止者。随所闻声,即知声如响相。若闻顺情之声,不起爱心;违情之声,不起瞋心;非违非顺之声,不起分别心;是名修止。云何闻声中修观?应作是念:“随所闻声,空无所有,但从根尘和合,生于耳识;次意识生,强起分别。因此即有一切烦恼善恶等法,故名闻声。”反观闻声之心,不见相貌。当知闻者及一切法,毕竟空寂,是名为观。

《童蒙止观》 / 白话文

第二、耳听声的时候如何修止?当耳朵听到种种声音,便知道一切声音不过是转瞬即逝的震动之响,没有坚实的体性。如果听到顺心好听的声音,也不起贪爱,听到难听讨厌的声音,也不起嗔恨;听到既不喜欢也不讨厌的声音时,不妄加分别,这就是修止。

耳听声的时候如何修观?应当如法思惟,一切所听到声音,没有任何实性,只是耳根与声尘和合,就生出了耳识和意识,对种种声音妄加思惟分别,并随之产生了一切烦恼、善恶之法,这就是耳听声。这时候对听取声音的心念进行反观,没有实性之相可得,应当了知听的人和随着听见而产生的一切法,是彻底的空寂,这就是修观。

原文 /《童蒙止观》

三、鼻嗅香时修止者。随所闻香,即知如焰不实,若闻顺情之香,不起着心;违情之臭,不起瞋心;非违非顺之香,不生乱念,是名修止。云何名闻香中修观?应作是念:“我今闻香,虚诳无实。所以者何?根尘合故,而生鼻识;次生意识,强取香相。因此则有一切烦恼善恶等法,故名闻香。”反观闻香之心,不见相貌。当知闻香及一切法,毕竟空寂,是名修观。

《童蒙止观》 / 白话文

第三、鼻子闻气味的时候如何修止呢?当鼻子闻到种种气味,便知道一切气味如同火焰一般飘忽,没有坚实的体性。如果闻到顺心好闻的香气,也不起执著,闻到难闻讨厌的臭气,也不起嗔恨;闻到既不喜欢也不讨厌的气味时,不胡思乱想,这就是修止。

鼻子闻气味的时候如何修观呢?应当如法思惟,一切所闻到气味,本性虚幻,没有任何实性,只是鼻根与香尘和合,就生出了鼻识和意识,对种种气味妄加思惟分别,并随之产生了一切烦恼、善恶之法,这就是鼻子闻气味。这时候反观闻取气味的心念,没有实性之相可得,应当了知闻香和随着闻香而产生的一切法,是彻底的空寂,这就是修观。

原文 /《童蒙止观》

四、舌受味时修止者。随所受味,即知如于梦幻中得味。若得顺情美味,不起贪著;违情恶味,不起瞋心;非违非顺之味,不起分别意想,是名修止。云何名舌受味时修观?应作是念:“今所受味,实不可得。所以者何?内外六味,性无分别。因内舌根和合,则舌识生。次生意识,强取味相。因此则有一切烦恼善恶等法。”反观缘味之识,不见相貌。当知受味者及一切法,毕竟空寂,是名修观。

《童蒙止观》 / 白话文

第四、舌尝味道的时候如何修止呢?当舌头尝到种种味道,便知道一切味道不过如在梦幻之中,不可持久把捉。如果尝到顺心的美味,也不起贪著,尝到难吃的恶味,也不起嗔恨;尝到既不喜欢也不讨厌的味道时,不妄加分别意想,这就是修止。

舌尝味道的时候如何修观呢?应当如法思惟,一切所尝到味道,没有任何实性,为什么呢?因为甘、辛、咸、苦、酸、淡这些味道,本来不会有什么差别,只是舌根与味尘和合,就生出了舌识和意识,对种种味道妄加思惟分别,并随之产生了一切烦恼、善恶之法。这时候对尝取味道的心识进行反观,没有实性之相可得,应当了知尝的人和随着尝味而产生的一切法,是彻底的空寂,这就是修观。

原文 /《童蒙止观》

五、身受触时修止者。随所觉触,即知如影,幻化不实。若受顺情乐触,不起贪著;若受违情苦触,不起瞋恼;受非违非顺之触,不起忆想分别,是名修止。云何身受触时修观?应作是念:“轻重、冷煖、涩滑等法,名之为触;头等六分,名之为身。触性虚假,身亦不实;和合因缘,即生身识。次生意识,忆想分别苦乐等相,故名受触。”反观缘触之心,不见相貌。当知受触者及一切法,毕竟空寂,是名修观。

《童蒙止观》 / 白话文

第五、身体感受触觉的时候如何修止呢?当身体接触到种种境界,便知道一切触觉如同影子,如同魔术之幻化,皆不坚实。如果接触到顺心快乐的外境,也不起贪著,接触到讨厌痛苦的外境,也不起嗔恨忧恼;接触到既不喜欢也不讨厌的外境时,不妄加忆想分别,这就是修止。

身体感受触觉的时候如何修观呢?应当如法思惟,一切所感受到轻重、冷暖、涩滑种种触觉,都是外境,自己的头颅、躯干和四肢,即是身体。外境的本性虚幻不实,而身体也是没有任何实性,只是身根与触尘和合,就生出了身识和意识,对种种触觉妄加思惟分别,并随之产生了苦乐的感觉,这叫做身体接触外境。这时候对感受触觉的心识进行反观,没有实性之相可得,应当了知感受的人和随着感受触觉而产生的一切法,是彻底的空寂,这就是修观。

原文 /《童蒙止观》

六、意知法中修止观相,如初坐中已明讫。

《童蒙止观》 / 白话文

第六、意根对法尘之时,如何修止观,在前文的静坐修止观时已经讲清楚了。

原文 /《童蒙止观》

自上依六根修止观相,随所意用而用之,一一具上五番之意,是中已广分别,今不重辨。

《童蒙止观》 / 白话文

上面所说的六根对六尘时,随时随地,只要相应就可以修止观;每一种境界都可以运用上前面坐禅修止观的五种方法,已经详加解释过了,不再重复。

原文 /《童蒙止观》

行者若能于行住坐卧见闻觉知等一切处中修止观者,当知是人真修摩诃衍道。如《大品经》云:“佛告须菩提:‘若菩萨行时知行、坐时知坐,乃至服僧伽梨,视眴一心,出入禅定,当知是人名菩萨摩诃衍。’”复次,若人能如是一切处中修行大乘,是人则于世间最胜、最上、无与等者。

《童蒙止观》 / 白话文

行者如果能够在行、住、坐、卧、见、闻、觉知这一切因缘境界之中勤修止观,当知这个人是真正的大乘菩萨道修行者。如《大品经》中佛陀对须菩提的嘱咐:“如果菩萨行者在行时知行、坐时知坐,乃至穿袈裟时、久视之时、瞬目之时、动止出入之时,都一心专修禅定,当知此人是大乘菩萨。如果此人能像上面所说的这样,在一切时、一切处中修行大乘,此人则是在这世间最胜、最上、无与伦比的。

原文 /《童蒙止观》

释论偈中说:“闲坐林树间,寂然灭诸恶,憺怕得一心,斯乐非天乐。人求世间利,名衣好床褥,斯乐非安隐,求利无厌足。衲衣在空闲,动止心常一,自以智慧明,观诸法实相;种种诸法中,皆以等观入,解慧心寂然,三界无伦匹。”

《童蒙止观》 / 白话文

如《大智度论》偈中说:对世间的一切都十分淡泊,止息了种种缘务,安闲地在林泉树下宴坐,断除种种恶心恶业,一心寂静专修禅定,这样的快乐是世间之众生无法享受的。世人追逐名利、华服名衣、高床大卧,这些快乐都只会让自己越来越贪得无厌,不能带来身心的安稳。而出家修道的行者,则时时心中闲无挂碍,不论是运动中还是安住静坐时,心念都专一无杂,以智慧来谛观诸法,皆能平等彻见其实相,享受真正的智慧寂然之乐,是三界之中的凡夫所不能比拟的。

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码,关注我们

你要做的,无非是开始和坚持