六祖大师圣诞纪念日〡他传奇一生给我们的五个启示

推荐音频同步收听

农历二月初九 六祖大师圣诞纪念日

六祖一生的行谊和遭逢的磨难

可说是一纸难以书尽

他不仅是学佛修行者的模范

他的经历更可以给每一个希冀成功

正在遭遇困境的人以启迪

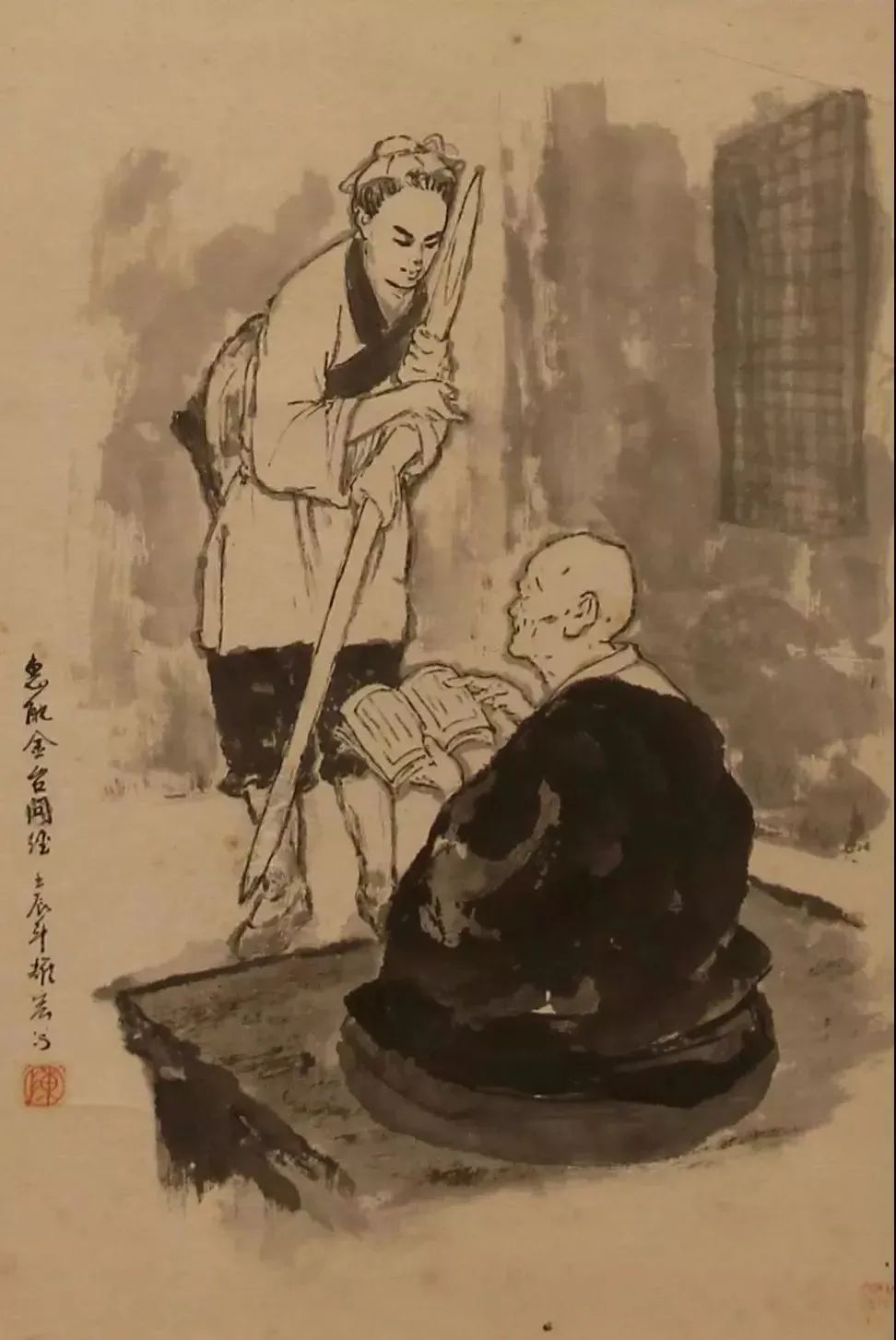

六祖出身贫寒,自诩“目不识丁”,三岁丧父,家境一贫如洗,没有条件读书。青少年时只能靠打柴维持生计,与母亲相依为命。母亲亦信佛礼佛,耳濡目染中对青少年时期的惠能产生了潜移默化的影响。

一天,他卖柴经过金台寺,偶然听到有人诵读一句偈颂,顿时豁然开悟。经询问得知是《金刚般若波罗蜜经》,客人告诉他:“自己从蕲州黄梅县来,禅宗五祖弘忍大师在东禅寺住持教化,有弟子千人,五祖常劝弟子诵读《金刚经》,依经修行就能够识见到自心本性,了悟成佛。”惠能深感与佛法有缘,安顿好母亲后,就踏上了前往黄梅拜师求佛之路。

认识真理有两种方法:第一种是靠辩证的逻辑思维,另一种则是靠切身实践、直观的感受。识字不等于有文化,有文化不等于有智慧。

惠能大师说:“欲学无上菩提,不可轻于初学。下下人有上上智,上上人有没意智。若轻人,即有无量无边罪。”修行不能看不起不识字的老人,有时候甚至还要向他们学习。一个不识字的老人和一个大学教授同时修,谁先成就说不定的。

修行还要靠虔诚,佛陀的智慧远远超过我们的经验积累。知识经验的积累叫刻舟求剑,但真理的长河是川流不息的,生命也如河流一般不舍昼夜。所以在学佛、在追求真理的路上,既需要辩证思维,同时又要超越自己,要提高我们的直觉感受,最终突破狭隘的自我,所谓“茅塞顿开”,融入佛光。

年轻的惠能经过长途跋涉,到了东禅寺,即拜谒五祖弘忍大师。

大礼已毕,五祖问他:“你是哪里人?想要求什么呢?”

“弟子是岭南新州的百姓,远道专程而来礼拜大师,只求作佛,不求他物。”惠能答道。

“哦!你是岭南人。那里多獦獠蛮族,蛮子也能作佛?”五祖故意试探道。

“人虽有南北之分,佛性岂有南北之分呢?獠蛮身与和尚身虽不同,但其佛性又有什么差别呢?”

五祖听了惠能应答,知道这是堪做法器的人才。本想再试问几句,但怕他锋芒显露招人妒忌,便对他说:“好吧,你且随大众去工作服务吧!”

“启禀和尚!弟子自心,常生智慧,若不离自性,即是福田,不知和尚叫我去做什么?”

惠能的悟性很高,这几句话问得很透彻,言外之意,是说自己的心性,本来是清净光明的,只要不离自性,便是功德圆满的福田。五祖听了,心中赞叹,暗喜这蛮子的根性太利,怕他遭嫉,便对他挥着手说:“你不要啰嗦了,赶快到槽坊去吧!”惠能退到后院,有人给他安排了砍柴舂米的工作,这一干就是八个月。

惠能大师从广东前往湖北黄梅县,历时一个多月,跋山涉水,经历千辛万苦,终于来到五祖面前。这时,没有得到安慰,反而被质问“獦獠身怎可作佛?”一代祖师、一介樵夫的对话,身份地位本就悬殊,只有超越了外在的比较,深度认知自己的价值,才能不妄自菲薄,受得起如此的勘验。

佛陀于菩提树下成道后说的第一句话就是:“奇哉,奇哉!一切众生皆具如来智慧德相,只因妄想执着,不能证得。”佛陀发现了每个生命都有无尽的宝藏,每个人都有无限的可能性。

《心经》里说佛性是“不增不减,不垢不净,不生不灭”。虽然佛性一直都在且没有增减,但我们要把业障修掉,古人说“业尽情空”,佛性犹如宝珠,人人皆备,只有擦去宝珠上的尘垢,才能显现宝珠本有的光明。

惠能大师从五祖处得到衣钵真传后,五祖嘱托:“不要急于传播佛法。”离开五祖后,大师来到韶州曹侯村,村中有一位名叫刘志略的儒士敬佩大师。刘志略有一位姑母是比丘尼,诵念《涅槃经》,大师虽然不识字,却能为她讲解经文中的妙义。当地居民闻知后,也都争相来拜访,并礼请六祖大师前往宝林寺住下来主持。大师在这里住了九个多月,又被恶党寻觅到踪迹,一路追杀而来。危急中六祖藏在一块大石头的缝隙中躲避,此石头被后人称为“避难石”。

大师想起五祖说的“逢怀则止,遇会则藏”,于是就前往怀集、四会两县境内避难。期间,大师时常随机为猎人说法。猎人们让惠能大师在捕兽的网边看守,而大师常将捕获的禽兽放生。吃饭时只吃“锅边菜”。这种隐藏在猎人中的生活,一过就是十五年。

大师一生几次混迹人群,韬光养晦,以待机缘。他入柴房,劈柴舂米,共八个多月,虽然日日劳役辛苦,但心中常生智能。八个月的隐晦自泰,受到五祖的印证并传与衣钵。为了避开他人逐害,又藏于猎人队中,经一十五载,以随宜说法,但吃肉边菜随缘自在生活。

大师面对违缘与毁害,谨遵师嘱,逆境反而茁壮了他的道业,遭逢逆境如水般柔软曲折,任是溪湖川海,无有憎爱分别,含摄融和。万丈高楼要在一砖一瓦中堆砌而成,一个伟大人物的背后必然需要养深积厚的工夫,所谓大器晚成。世出世间的成就都离不开因缘,因缘不聚,一切事情皆难成办;因缘具足,自然“水到渠成”。

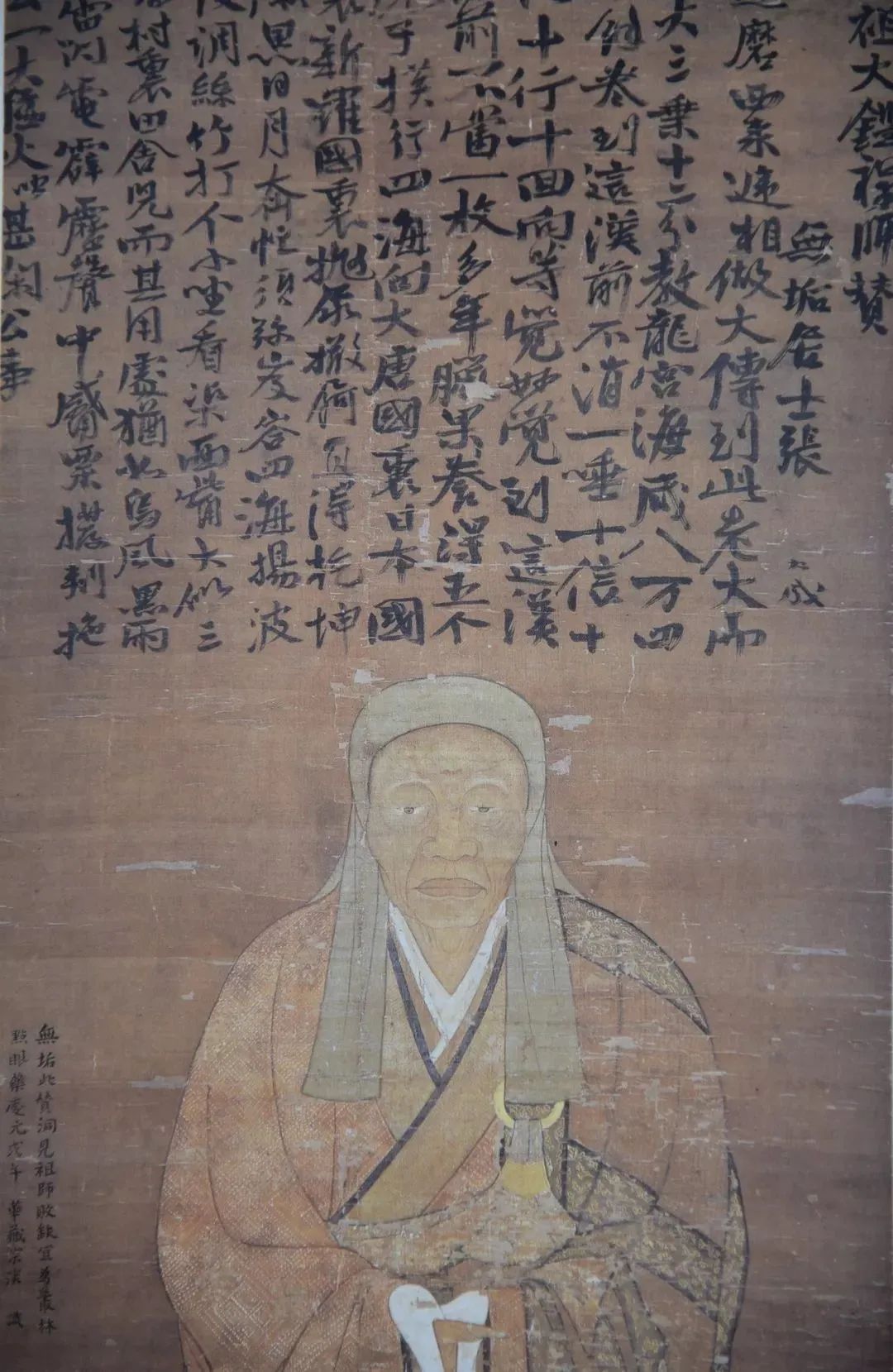

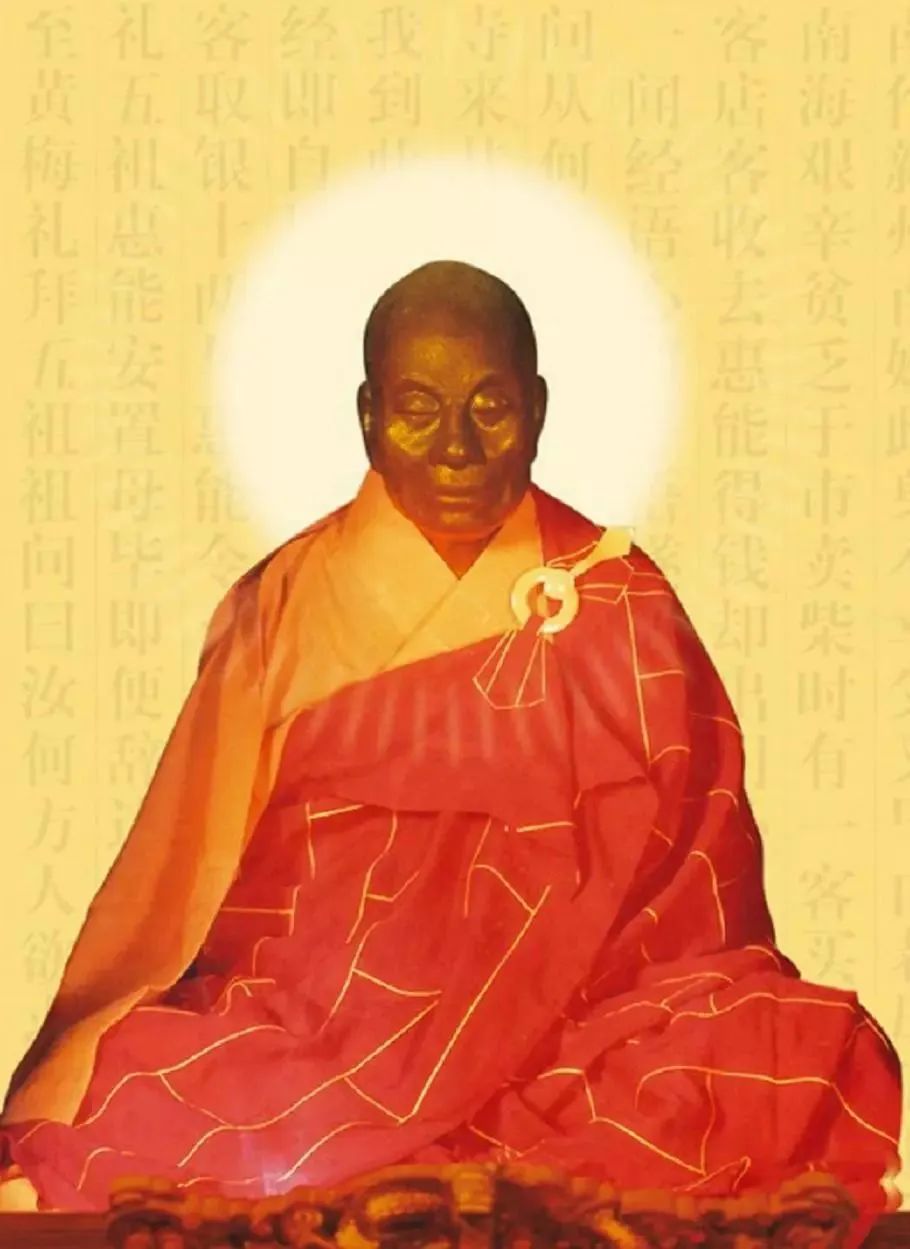

六祖晚年预知时至,要入灭时,回到家乡新州。在新州大国恩寺打坐入定,坐化圆寂,留下金刚不坏肉身,后来肉身从新州迎回曹溪宝林寺,也就是我们今天熟知的韶关南华禅寺。六祖大师是我国历史上出现的首尊肉身菩萨,如今一千多年过去了,广东气候炎热,环境潮湿,六祖的真身却依旧端坐不坏,供后人瞻仰。

悟公上人说:“只有生死事大,其他都是好商量。”对有佛教信仰的人来说,知道生命是轮回的,有前世今生,死亡不是终点,它仅仅是生命循环往复的一个路标。而且其平时的修行就一直在为死亡做准备。活着的时候就会修道德,无私奉献,把好的与别人分享,积极去承担不好的结果。

不论面对怎样的生活境遇,他们的心态始终是祥和的。面对死亡他们不仅不恐惧,甚至欢喜面对坦然接受,临命终时,心中充满光明。这种生命观,决定了面对生命困境时的内在格局,也决定了生命的未来走向。

有一位法师拜见六祖大师,这位法师七岁出家,平时常诵《法华经》。他拜六祖大师的时候头不着地,六祖大师就呵斥他:“礼拜不投地,不如不礼,心中必有一物。平常修什么?”法师说:“平时念《法华经》,已经念了三千部。”六祖对他说:“礼本折慢幢,头奚不至地?有我罪即生,亡功福无比。”

礼拜本来就是为了折伏傲慢之幢,有生死轮回就是因众生我执重,礼拜的时候,头都不磕到地上,心中必然有个“我”。“有我罪即生,亡功福无比。”虽然念《法华经》有很多功德,但都被傲慢、我执消掉了。

当觉得自己修行没有问题,人人都不如自己的时候,就是最危险的时候。

六祖前半生的磨难,后半生的荣宠,

于他而言,视若梦、幻、泡、影,

无一真实。

如果没有具足大愿力、大智力、

大悲力、大行力,

如何能冤亲平等,得失自在?

我们以六祖的行谊,

做为我们人生的导师,

如此即能毁誉不动,苦乐一如。

愿以此功德,普及于一切,

我等于众生,皆共成佛道。

随喜转发,功德无量。

扫码关注我们