声声棒喝醒世迷,句句费闲策道人〡憨山大师圆寂纪念日

04

11

憨山大师圆寂纪念

今天农历十月十一,

憨山大师圆寂纪念日。

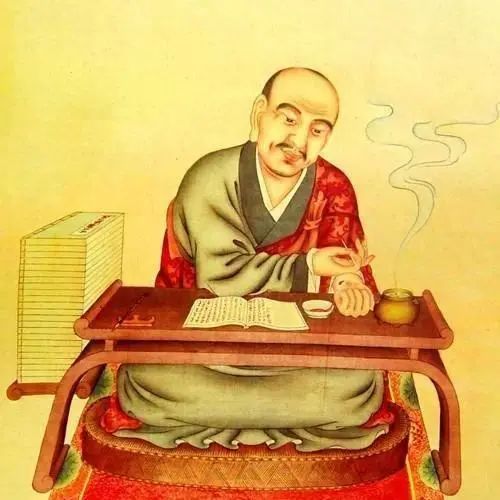

憨山大师,法名德清,字澄印,

明代“四大高僧”之一。

明神宗万宗元年(公元1573年),

他游历四方,来到五台山,

沉醉其中、乐而忘返,遂以“憨山”自号。

大师虽是禅门宗匠,

但修行上不拘一宗一派,

极力倡导禅净一致,尤致意于华严;

主张禅净双修,

倡导儒、道、释三教融合。

大师中兴曹溪,

被后世尊为曹溪中兴祖师,

后圆寂于南华寺,留下不坏金身。

大师生平简说

明世宗嘉靖二十五年(1546年),大师母亲怀胎十月,即将临盆,一天,她梦见观音大士带着一个小男孩来到自己家中,便情不自禁地迎上前去,将小男孩搂入怀中,随后顺利地生下了憨山大师。

憨山大师七岁即对生死来去存疑,九岁能诵《普门品》,十二岁即辞亲投南京报恩寺,意欲出家。住持西林和尚见他聪颖,请人教他读《法华经》,以及《四书》、《易经》和诗赋。

大师十九岁时决意出家,赴摄山栖霞寺云谷法会,并读《中峰广论》,开始学禅;同年又从无极明信法师听讲《华严玄谈》,并受具足戒;因仰慕唐清凉澄观大师,故自号“澄印”。

大师二十六岁时,觉得南方气候温暖和熙,不利于"病自磨砺",毅然北上京师,自入冰雪苦寒之地,锻炼意志,刻意禅学。他先后参华严宗师遍融真圆大师和禅门耆宿笑岩德宝禅师等,请示禅要,并听讲法华、唯识诸经。

万历四年(1576年),莲池大师游五台山,他特意赶往晤谈,深受莲池大师禅净兼修思想的影响,日后极力提倡禅净双修,晚年尤甚。

万历十一年(1583年),他赴东海牢山(山东崂山)那罗延窟结庐安居,开始用“憨山”为别号。皇太后遣使送三千金为大师建庵居住,时山东遭灾荒,他即建议将此金全数施与孤苦。

万历十四年,明神宗把《大藏经》十五部送给天下名山寺庙,太后将其中一部送给正在东海牢山(青岛崂山)的憨山大师,朝廷在牢山建立海印寺,特请大师住持。

万历二十三年,因所谓私修庙宇获罪,被充军到广东雷州,官民慕德亲近,大师便以罪犯服装登座为众说法,开创岭南的佛教风气。

万历二十八年秋,南韶长官祝公请大师入曹溪,当时南华寺衰落已久,他到寺后,开辟祖庭、选僧受戒,设立僧学、订立清规,一年之间,百废俱兴。

曹溪坐化 肉身不坏

万历四十五年(1617年)正月,憨山大师去杭州云栖寺作《莲池大师塔铭》。时各地僧徒领袖在西湖集会欢迎他,盛况一时。归途经苏州,华严学者巢松、一雨请入华山游览,又被弟子洞闻、汉月及居士钱谦益迎至常熟虞山,说法于三峰清凉寺,同年五月回庐山。

这时,九江众弟子为大师在五乳峰下扩建道场,他即命名为法云寺,于此为众开讲诸部经论,并效远公六时礼念,专心净业。又为继续华严一宗的遗绪,据《清凉疏钞》撰成《华严经纲要》八十卷。

天启二年(1622年),憨山大师受请再次南下广东,来到昔日故地曹溪宝林寺,为众说戒讲经。次年十月,向众告别:“老僧世缘将至矣”,后焚香趺坐而逝,西归净土,世寿七十八。

此时,一直流淌的曹溪水,突然全不见踪影,溪流干涸,寺宇周围数里,只听得百鸟哀鸣、频送凄凉。到了晚上,更是有金色光照冲天而起,使得漆黑如墨的暗夜,突然之间,恍如白昼。

憨山大师的法体在寺中停放三天之后,才送入佛龛之中。但大师的容颜一如在世时,毛发髭须也一如既往地生长,大师的鼻尖上还冒出些许汗珠,身体温软柔腻,全然不像已经圆化了几天的样子。

大师的灵龛于天启四年正月二十一日送归匡山。因匡山地多阴,不便安葬,经二十年后又从匡山重返广东曹溪。大众开灵龛瞻视,见大师结双跏趺坐,面色鲜红,爪发犹生,只有衣服在开龛后立即见风飘碎。

当时有一僧人建议依天竺的方法,用海南栴檀末涂体。众人同意,此僧人涂完即不见了。然后,弟子们恭敬为大师肉身披上了信众缝制的千佛衣。

今古换形 来去不停

新中国成立后,中国佛教协会首席发起人、中国佛教协会名誉会长,有“禅宗泰斗”之誉的虚云长老在憨山大师肉身像前拈香礼拜的时候,说:

今德清,古德清,今古相逢换了形。

佛法兴衰听时节,入林入草不曾停。

憨山大师的法号是德清,虚云长老的法号也是德清。故后世认为虚云大师就是憨山大师的转世,“佛法兴衰听时节,入林入草不曾停”,佛菩萨不舍众生,生生世世来了又去,去了又来,这即是佛菩萨的无尽悲怀。

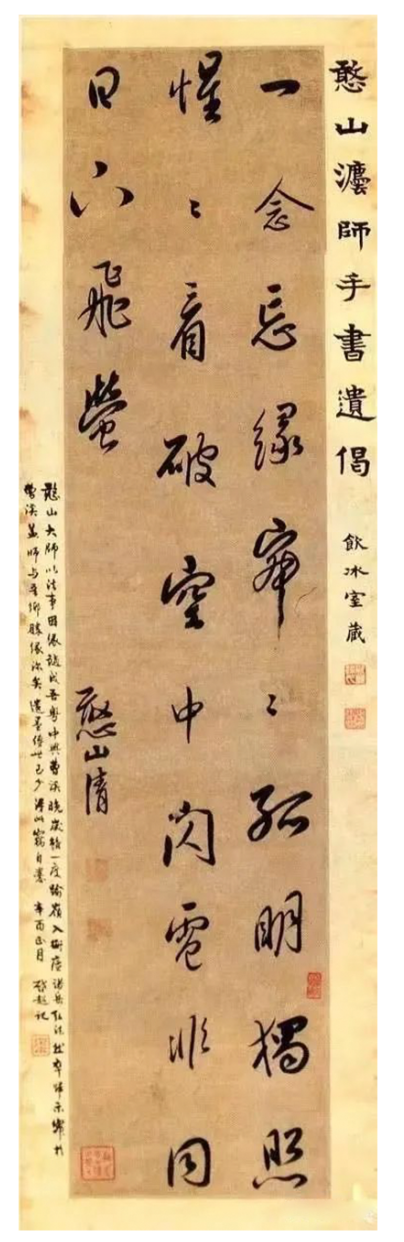

这首脍炙人口的七言禅诗,为憨山大师晚年所作,不仅是大师写来警醒世人,勿为世间稍纵即逝的功名利禄和是非曲直所遮障,同时也是大师自己的人生总结和座右铭。

值此殊胜日,愿我们行诸善法,祈愿世界和平,国泰民安,天下善知识长久住世;愿一切有缘,皆能点亮心灯,觉悟佛性,早日走出娑婆迷梦之乡。

憨山德清行书六言偈立轴 图

扫码关注我们