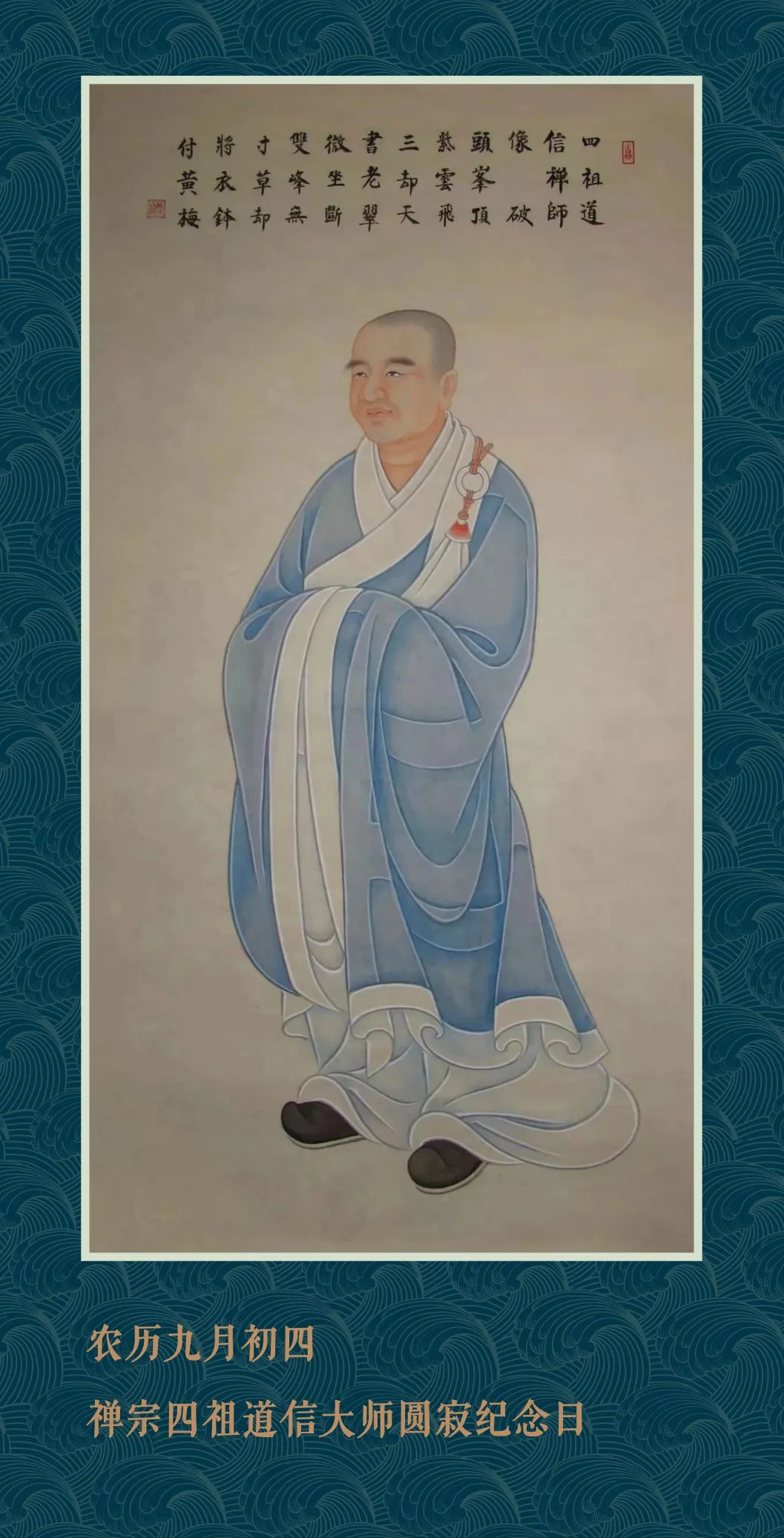

两代祖师的“解与缚”〡禅宗四祖道信大师圆寂纪念日

道信禅师生而超异,自幼即对大乘空宗诸解脱法门感兴趣,宛如宿习。七岁出家,后来听说舒州皖公山(今安徽潜县)有高僧在隐修,便前往皈依。这隐修的高僧中其中之一便是禅宗三祖僧璨大师。

《五灯会元》卷一记载了师徒之间不同凡响的相遇。

隋开皇十二年(592年),有位沙弥,名道信,十四岁,前来礼谒三祖僧璨大师。

初礼三祖,道信禅师便问:“愿和尚慈悲,乞与解脱法门。”

三祖反问道:“谁缚汝?”

道信道:“无人缚。”

三祖道:“何更求解脱乎。”(既然没有人捆绑你,那你还要求解脱干什么呢?)

道信禅师闻言,当下大悟。

道信禅师开悟之后,并没有马上离开,而是继续留在三祖身边,一方面侍奉祖师,报法乳之恩,另一方面,做悟后保任的功夫。

十年后,僧璨大师前往罗浮山不许道信禅师相随,并说:“但于后住,必大弘益。”僧璨大师走后,道信禅师继续留在皖公山,日夜精勤用功,“摄心无寐,胁不至席”。在皖公山居住了一段时间之后,因缘成熟便离开此地,四处游化。

《续高僧传》卷二十记载,吉州城曾经被贼兵围困了七十多天,城中缺食少水,万民惶怖困弊,情况非常危急。道信禅师听说此事,心生怜悯,于是来到吉州城里。奇怪的是,自从道信禅师入城之后,原先干枯的水井突然有水了。

守城的刺史对道信禅师感激不尽,连连叩头,并问:“贼何时散?”道信禅师回答说:“但念摩诃般若波罗蜜多。”于是刺史便令全城的人同声念“摩诃般若波罗蜜多”。念了不多久,城外的贼兵但见城墙的四角站满了金刚力士,威猛无比,一个个都惊骇不已,纷纷四散。

唐贞观年间,太宗皇帝非常仰慕道信禅师的道风,想一睹禅师的风彩,于是诏令祖师赴京。但是,祖师以年迈多疾为由,回表婉言谢绝了。这样前后反复了三次。

第四次下诏的时候,皇帝震怒,命令使者说:“如果不起,即取首来。”(这次他如果再不来,就提他的首级来见联)使者来到山门宣读了圣旨,祖师居然引颈就刃,神色俨然。使者非常惊异,不敢动刀,便匆匆回到了京城向皇上报告实情。太宗皇帝听闻对祖师愈加钦慕,并赐以珍缯,以遂其志。

唐初武德七年(624年),应蕲州信众的邀请,到江北弘法,旋即在黄梅县西的双峰山(又称破头山)造寺驻锡传禅。一住就是三十多年,此寺就是后来的黄梅四祖寺。道场兴盛,法音远布,门徒最盛时多达五百余人,其中以弘忍大师最为著名。

道信大师以前的几代禅师,在传法方式上均以“游化为务”,随缘而住,不恒其所,行无轨迹,动无彰记,随其所止,诲以禅教。四祖道信大师改变“游化为务”的传统,入双峰山“择地开居,营宇立像,存没有迹,旌榜有闻”(《传法宝纪》),采取定居传法的方式。

大师提出“农禅并举”的主张,并且发明一个名词,把出家人种地叫“出坡”。自此,出家人开始种地自给自足,僧人生活有了保障。这种改变,对禅宗的发展起到重要的推动作用。

道信大师有两本著作,一本是《菩萨戒法》,一本是《入道安心要方便法门》,这两本书皆是“为有缘根熟者说”。

道信禅师示寂于永徽二年(651年)闰九月初四日,春秋七十有二。临终前,将法衣咐嘱给弘忍禅师,并垂诫门人说:“一切诸法,悉皆解脱。汝等各自护念,流化未来。”

言讫,安坐而逝,后谥“大医禅师”。

四祖赞

四祖德难量,

慈云普覆无彊,

双峰山下证真常。

苦海驾舟航,

禅作清风传万古,

丛林仪规进禅堂。