在无常的状态下,我们在什么地方安身立命?

禅

。

过去心不可得,

未来心不可得,

现在心不可得。

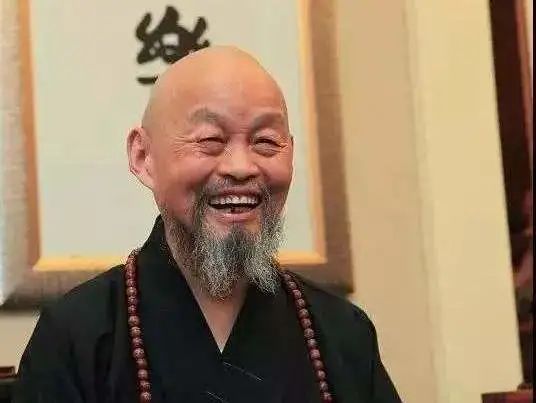

净慧法师生平简介

净慧法师开示

禅是一种身心高度放松的修为活动,但是也不要误解,不要把放松和放逸画等号。放松是一种身心在寂静的状态下,恰到好处的表现。它没有放纵的意思,它没有只顾自己、不顾别人的意思。放松一定是在管理好自己的前提下,一种身心的愉悦,一种不妨碍他人修行活动的精神境界,也是一种生活艺术化的表达方式。

如何在精进的前提下,在管理好自己的前提下,恰如其分地做到放松,应该说这是一种生活的艺术。并不是想放松就放松得了,也不是说放松就和放逸毫无关系——往往一放松了,接下来就是放逸,那是放松的一种过度,走到放松的反面去了。

修行是一件不容易的事情,往往总是过犹不及。在一般的情况下,修行人容易陷入到一种自责过度的精神状态。内心在反省的时候,往往充满着罪恶感,对自己的修行失去了信心,觉得自己在找到修行这条路以前,好像一无是处,内心充满了自责与罪恶感。适当的反省是必要的,适当地解剖自己也是必要的,但是不能过分地自责,更不能够让罪恶感每天耿耿于怀,放不下。这实际上是修行的一种障碍。在修次第禅时有二十五种方便,其中有“弃五盖”的要求,放弃五种盖覆智慧的不健康的心理因素。其中的“掉悔盖”,就是指过分地责备自己;这种责备自己的心挥之不去,它就成了一种障碍,成了开发智慧的拦路虎。

所谓放下,所谓放松,就要运用《金刚经》上面所讲的方法:过去心不可得,未来心不可得,现在心同样不可得。既然三心不可得,一切回归到当下这一念。所以对自己的过去想得太多,责之过度,完全没有必要。世俗都讲,一切向前看。在一般的情况下,总认为前面的路是光明的,前面的路没有障碍,前面的路我们可以去开拓进取。

要照佛教的思想来说,特别是在修行上来说,一切开始于现在,一切开始于当下这一念。过分地相信未来会出现奇迹,这种想法也是一种痛苦。因为你陷入到一种不切实际、盲目幻想的追求当中。有求皆苦,只有着眼于当下的努力,这才是实实在在的有作有为。

修行的起点在当下,事业的起点同样是在当下,成佛作祖的起点还是在当下。这个当下,是我们生命处于一定时空环境下的一个点,这个点也是不住的。只要我们有生命,只要我们的生命还存在,这个点一直是迁流不息,一直是在向前。所以当下不是固定的。如果把当下看成是固定的,一个当下之后就有断层,那是一种断灭见。当下是永恒的,当下是念念相续、刹那生灭的。作为个体生命来说,当下就是我们生命存在的一种形式,生命的存在就是由无数的当下组成的一个过程。

修行的根本诀窍、根本宗旨,就是回归到生命的当下。三心不可得,当下这一念也不可得,要在不可得中找到安身立命的地方。就在不可得的这个地方来安身立命,这就是生命的解脱之道。一个不修禅的人,说到三心不可得的时候,立马就茫然了,不知所措,不知道三心不可得就是一切事物的本质。这不是哪一个人臆想出来的概念,这是一个真理。因为一切事物,时间也好,空间也好,在时空中一切有为有作的万法,没有一件事是恒常不变的,所谓“瞬息万变”。在无常的状态下,我们在什么地方安身立命?所谓“一切法以无住为本”,一切法的本际、一切法的本质就是无住。

六祖大师的法门:“我此法门,从上以来,先立无念为宗,无相为体,无住为本。”这些话,我讲了无数遍,但是这三个“无”,概括了佛法修证上的全部要领。

所谓无念,是“于念而离念”。在念上,在瞬息万变的心理活动上,是念而无念。我们的心体是清净的,所谓“心体离念”。心体离念就是清净,就是自在;心体离念就是一种大解脱的状态。

所谓无相,是“于相而离相”。我们凡夫看一切事物,都是在相上计较分别。《金刚经》讲有四相:我相、人相、众生相、寿者相。《金刚经》又说:“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来。”那就是“于相而离相”的最好的诠释。在一切事物上能离于相,平等平等地看一切事物,我们就真正具有救人救世的大慈悲。

所谓无住,一切法的本质都是迁流不住的。无住就是我们认识万事万物无常无我的大智慧。

六祖这“三无”的思想,无念者大解脱,无相者大慈悲,无住者大智慧。这些修行的境界、修行的悟境,从哪里来呢?都是从回归当下这一念,在当下这一念上安身立命所产生的一种证量。这种证量的获得,不是在罪恶感当中产生的,也不是放逸、放纵所能够获得的一种生命的悟境。必须是在放松、放下、自由、自在,这样一种轻松的环境下,才能够对一切诸法的实相有所悟入,才能使自己内心中的莲花舒展开来,发出芬芳的香味。

外息诸缘,内心无喘,心如墙壁,一切回归到生命的当下,在当下找到一个安身立命之处。

月明天心

关注更多分享

天心素食

关注美味分享

往

期

回

顾