父亲节 | 换个方式表达爱

四生慈父

六月的第三个星期日是父亲节,祝天下的父亲们节日快乐!

自古以来,“家”都是我们每个人内心最柔软的地方,也是我们力量的源泉,而父亲和母亲就是这个家最坚实的基础。《诗经》云:“无父何怙?无母何恃?”对于每一个中国人而言,父亲和母亲这两个词和身份所代表的意义也非同一般。

父亲不仅仅是生我们、养我们的人,也把他伟大的、沉默的父爱更多地体现在精神状态上。我们常说父爱如山,在芸芸众生中,在平凡的生活中,这种无私奉献的、吃苦耐劳的精神像金子一样闪闪发光,给予了孩子恒常的爱。

这几位父亲,来自古今中外不同的时空,他们为我们诠释了父爱的宽广与博大。

01

四生慈父—释迦牟尼佛

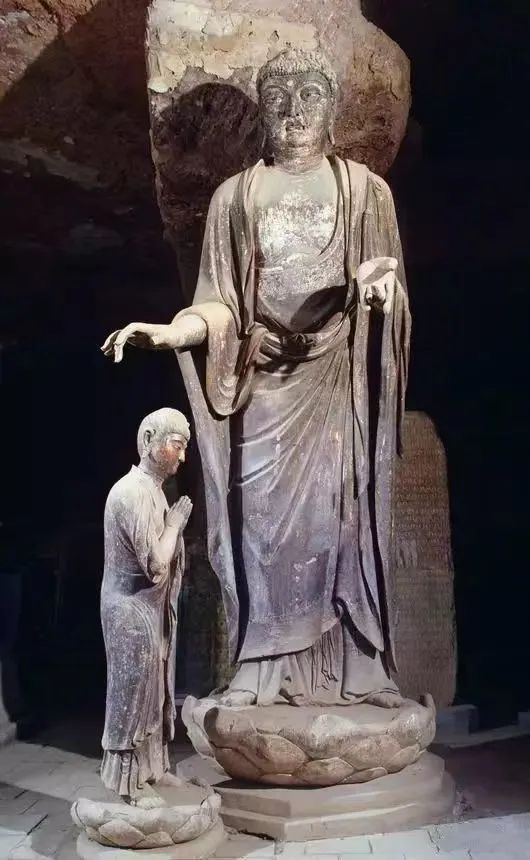

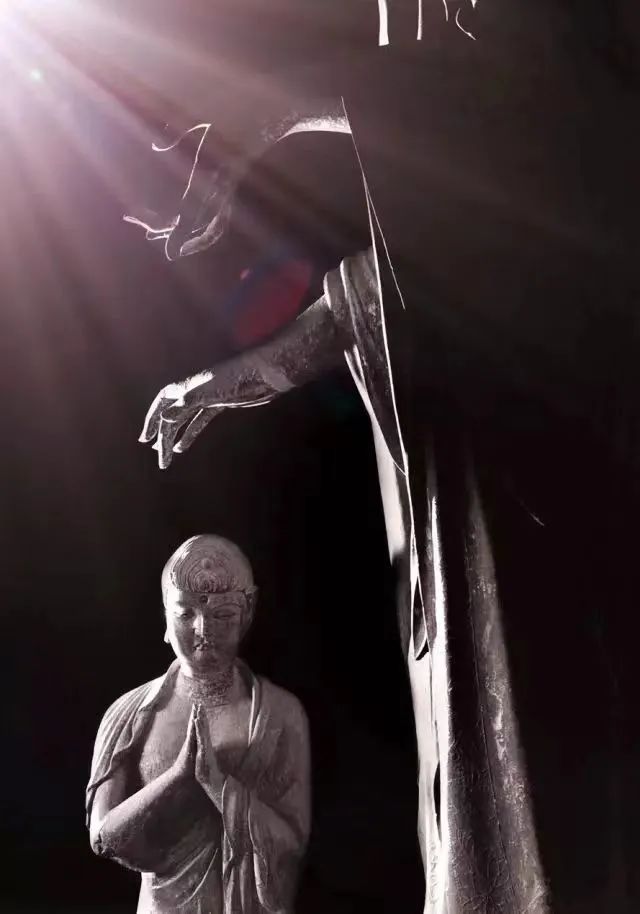

在麦积山的133窟内,屹立着一尊具有极妙的塑像——佛陀父子像。这是佛教艺术中难得一见的反映佛陀与家人关系的作品,雕像把佛陀对罗睺罗的爱表现得栩栩如生。

在这组雕像中,释迦牟尼像高大魁伟,其头微微下俯,右手抚摸着唯一的爱子——罗睺罗尊者的头顶,散发着无比温馨的慈爱。佛的手从臂膀上垂下来,柔若无物,如同怕碰到什么一般,柔和得让人担心能不能坚持太久。罗睺罗尊者的虔诚需要佛陀的关爱,这又是一种情感的相互交流。佛陀用这种方式来坚定罗睺罗出家修行的决心,既有父子间慈爱的表达,又有法王希望弟子去努力承担的鼓励。

看到雕像,我们联想到当年罗睺罗拜见释迦牟尼佛时的对话,佛陀用手抚摸着罗睺罗的头顶,安慰他:“你一定要在僧团之中,不要以为自己有特殊之处。”

同世间所有的父母一样,佛陀爱自己的独子罗睺罗。但他并没有把世间的财富留给他,而是将出世间的宝藏交给了他。尊者罗睺罗成为佛陀十大弟子中“密行第一”的大阿罗汉。佛陀既为父亲,又为老师。罗睺罗既为儿子,又为弟子。这种亲密的“父子之情”,超越凡俗,令人赞叹!

02

送子出家—法海禅师

宰相父亲卓见过人,割舍俗世亲爱送状元儿子出家;状元儿子精勤修行,终成一代高僧,不辜父望。这个用父爱谱写的故事成为了千古美谈。

裴休是唐宣宗时候的宰相,他操守严正,著述佛教经典序文颇丰,被宣宗称誉为“真儒者”。裴休的儿子裴文德年纪轻轻就中了状元,皇帝封他为翰林,但裴休不希望儿子少年得志,于是亲自送他入佛门出家,并作了《警策箴》,字字句句劝勉其子精勤向道,莫荒废大好时日。其文摘录如下:

汝及出家须立志,求师学道莫容易!

烧香换水要殷勤,佛殿僧堂勤扫拭。

莫闲游,莫嬉戏,出入分明说处去。

三朝五日不归家,妙法何曾闻一句。

敬师兄,训师弟,莫在空门争闲气。

上恭下敬要谦和,莫轻他人自逞势!

衣食难,非容易,何必千般求细腻?

清斋薄粥但寻常,粗布麻衣随分际。

荣华止在紫罗袍,有道何须黄金贵!

解三空,明四智,要超初果至十地。

礼观音,持势至,别人睡时你休睡;

三更宿尽五更初,好向释迦金殿内。

点明灯,换净水,礼拜如来求智慧;

报答爹娘养育恩,天龙八部生欢喜!

后又作《送子出家偈》:

含悲送子入空门,朝夕应当种善根。

身眼莫随财色染,道心须向岁寒存。

看经念佛依师教,苦志明心报四恩。

他日忽然成大器,人间天上犹称尊。

又偈:

江南江北鹧鸪啼,送子忙忙出虎溪。

行到水穷山尽处,自然得个转身时。

这位年少的翰林学士经不起寺院的苦行生活,但父命难违,只有强忍。有一天,他将满腹牢骚以一偈道出:“翰林挑水汗淋腰,和尚吃了怎能消?”寺里的住持无德禅师听了,微微一笑,随口说道:“老僧一炷香,能消万劫粮。”裴文德从此收摄身心,苦劳作役,成为禅宗史上受人尊崇的一代高僧——法海禅师。

03

“挖断根”的慈舟法师

慈舟上人虽曾结婚,但无子女。上人这一“门”算是“绝户”了,可是上人的叔兄那一“门”却有五男一女。上人费了几年的心力,把五个侄子和一个侄女统统度出了家。上人说:不孝有三、无后为大不是究竟之理,应当是不孝有三、有后为大。试想,留下后代儿孙,除了“造业”以外,对祖宗还有甚么利益?所以,上人把全家人都度出了家,名之曰“挖断根”。这是真超人之见地!

04

两世开导儿子起信出家

有一种爱,以父为名,从生至生不曾舍离,只为儿子得度证果。

当佛陀在舍卫城的时侯,有一位婆罗门与妻子过着美好的生活,后来妻子生下一位长相端严的儿子。儿子长大了,对世间各种学问更是精通无碍。父亲去世后,儿子伤心欲绝,已经成为三十三天天人的父亲开导他皈依佛、法、僧三宝。

听了父亲的教导,儿子心中的烦恼得以解除,神智也恢复清醒了。随后,他到世尊前恭敬顶礼,世尊传给他应机的法要,因而他摧毁了萨迦耶见,获得预流果。得果后,他再三祈求,希望在佛前出家,受持比丘戒。佛陀答应了,之后,他勇猛精进,灭尽三界所有烦恼,证得阿罗汉果位。

这时,比丘们请问世尊:“世尊,是什么样的因缘使这位婆罗门的儿子一开始对佛法没有信心,但在听了父亲的教导后,才对佛陀生起信心,跟随佛陀出家,并证得阿罗汉果呢?希望世尊为我们演说其前后因缘。”

世尊告诉他们:“其实,这个过程不只是现在,在过去生中,他们也是这样的。在贤劫人寿两万岁迦叶佛出世时,印度鹿野苑有一位婆罗门的儿子,世间学问没有他不通晓的。而这位婆罗门对迦叶佛具足极大信心,在佛前皈依、受戒。死后,转生到天界。儿子无法接受失去父亲这件事,伤心得不得了,天天哭喊。这一切被死去的父亲看到了,于是显现在儿子面前,开导他:‘你不必这么痛苦。我在迦叶佛前皈依、受戒,死后转生到天界。你也应该皈依迦叶佛,对你以后会有利益的。’儿子听后,就到迦叶佛前皈依出家,临终时,他发了一个愿:我在迦叶佛教法下出家,没有得到什么境界,希望我将来能在释迦牟尼佛的教法下出家,证得罗汉果位。

由于他当时所发的愿力,现在已经成熟,所以能在我的教法下出家,证得阿罗汉果位。当时的父子就是现在的父子,当时的儿子是听从父亲的开导而出家的,今生也是听从了父亲的开导,再加上前世他曾经发过的愿力,才得以出家证罗汉果。这就是婆罗门父子的前后因缘。”

非饮食及宝,能报父母恩,

引导向正法,便为供二亲。

--《不思议光菩萨所说经》

天地者,无形之父母也;父母者,有形之天地也。作为子女,报恩行孝是立身之本。所谓“孝”,其实也有三个层次:承欢膝下,敬侍甘美,这是小孝;继承父母志愿,心系天下,精忠报国,这是大孝;探索真理,出离三界,自利利他,同证极乐,这是至孝。

以至孝来回报父母最无私伟大的爱,这才是最恰当的,也是最动人的。而这“至孝”的方法,是释迦佛陀亲自证得并传授给我们的,所以佛陀被称为“四生慈父”,是所有众生慈悲又智慧的老父亲。

今天,在这样一个温馨又充满正能量的日子里,我们要感恩自己的父亲,他的每一个眼神、每一句叮咛、每一个背影都让我们在前进路上变得更坚定、更温暖。同时,我们更要感恩“慈父”——佛陀,因为有了祂,我们将成为更好的自己,我们可以用更好的方法去安排父亲的未来,去真正回报那如山如海的恩情。

~

Happy Father's Day

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持