这个宝,你发现了吗?

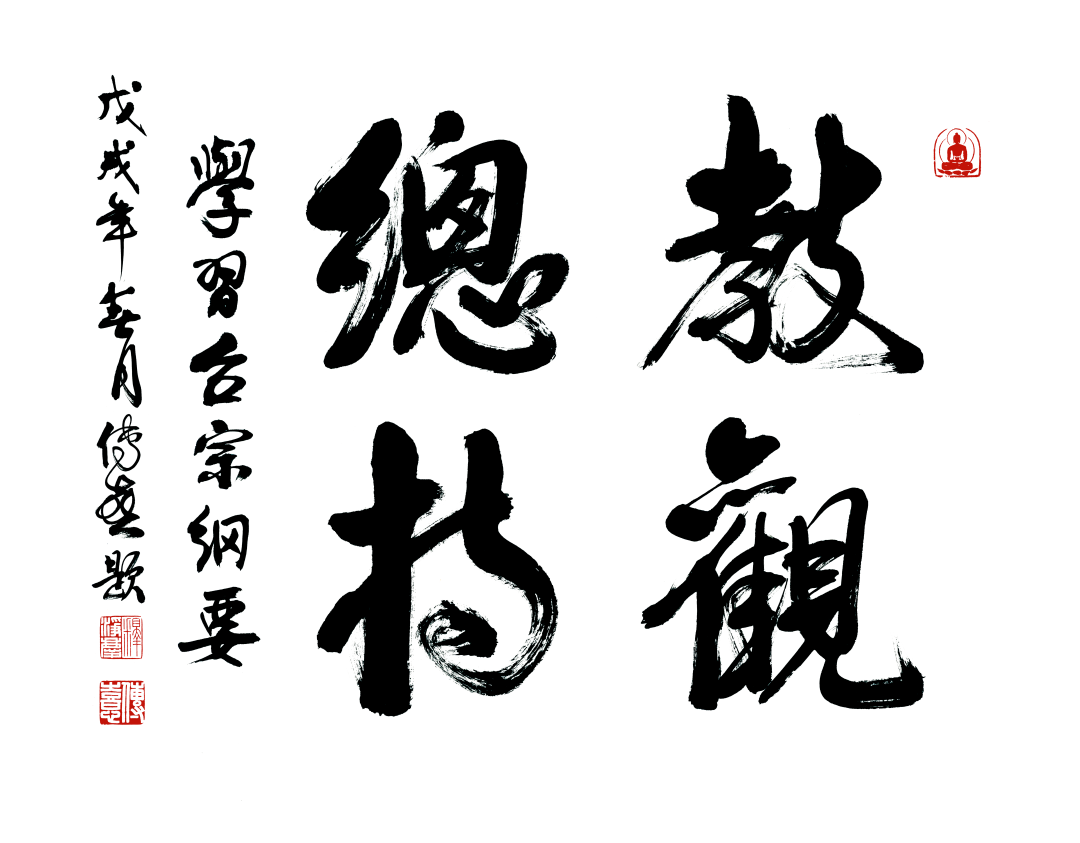

《天台宗纲要》

静权大师 述

第四十六集(二)

圆教

(五)六即

1. 理即

2. 名字即

3. 观行即

4. 相似即

5. 分证即

6. 究竟即

点击图片观看讲课视频

课程:《天台宗纲要》第四十六集

讲解:上传下喜法师

地点:宁波慧日禅寺

时间:2018年

时长:43:31

(五)六即

1. 理即。即是不思议理性。智者大师说:“《涅槃经》云:一切众生,即是佛。如贫女舍宝,众物具废;力士额珠,圆明顿在。《如来藏经》举十喻,弊帛裹黄金,土模内像,暗室瓶盆,井中七宝,本自有之,非适今也。《净名》云:一切众生皆如也。《宝箧》云:佛界众生界,一界无别界。此是圆智,圆觉诸法,遍一切处,无不明了。虽五无间,皆解脱相,虽昏盲倒惑,其理存焉。斯理灼然,世间常住,有佛不能益,无佛不能损,得之不为高,失之不为下,故言众生即是佛,理佛也。”

这是解释理即佛义。不思议理性,便是前文所讲的圆教的道理。一切众生具有这个道理,然而没有知道。如贫女家中,原有无量宝藏,但是她自己还不知道;力士额中的明珠,自己不见,以为是失去了,不知仍在额中。破布包裹着黄金,外面虽只是破布,里边实有黄金;泥土的模型中,实有佛像;暗室之中,实有瓶盆;井中实有七宝。这是譬喻一切众生,皆有如来智慧德相,只是自己不知道,以为是没有。因此,就辜负了本有佛性,枉自流浪生死,受无量苦。

佛教的要点,便先要人知道这个理即佛,知道我们虽是凡夫,而却有如来智慧德相。因此,便能依着佛的经教去修持,渐渐从名字即佛,而证到究竟即佛。这样,才可以不辜负如来的悲心和自己的佛性。这样才是圆教的修证。不过,假使只知道我们凡夫都有如来智慧德相,而不肯依教修持,那么,就如贫女家中,虽有无量宝藏,而不肯加以发掘和利用,也还只是一个贫女,而不能得受用的啊!

--- 《天台宗纲要》原文

静权大师在这里再一次解释了这个理即,我们也是一遍一遍地去了解它的特质。

《涅槃经》云:一切众生即是佛。智者大师举了几个例子,如贫女舍宝,如力士额珠。《如来藏经》举十喻,弊帛裹黄金,土模内像,暗室瓶盆,井中七宝,这是不是本觉义?是的。这个本觉是众生都具足的,哪怕我们是凡夫,也具十如是,也是微妙不可思议的。所以佛说,佛不可思议,心不可思议,众生不可思议。

只不过我们把不可思议的本觉用来做那些损害自己、损害他人的事,所以众生轮回实际上很冤枉的,众生和佛之间最主要的差别就是觉悟。

《法华经•妙庄严王本事品》讲到:善知识者,是大因缘。金刚乘也特别尊重善知识,因为善知识是给我们开示佛知见的人,所以他的恩德实际上要超过佛。

我师父也有口诵给我天台宗的一句很重要的话,“初心毕竟而不二”。“初心”就像觉一样,理即佛;“毕竟”就是究竟觉;“初心毕竟而不二”,这是指法身德。

我师父接下来又说了一句:“二心还是初心难”,初心实际上就是我们凡夫的状态。请问凡夫有没有佛性?也是有的。那到成佛,请问这两个在法身上是不是一样?是一样的。但是佛果跟众生的觉悟比起来,也就是说,如果觉是因、成佛是果,这因和果如果比起来的话,发初心的那一刻跟成佛的那一刻,哪一个难?初心的难。

所以从这个角度上也可以证明,善知识者是大因缘,他的恩德实际上是要超过我们成佛的果地的状态。所以这也是我们成就所需要的一个非常重要的因。

虽然汉传佛教叫显宗,却是大密宗,处处要去悟。我跟师父十多年,他老人家讲的很多话,我都要悟很久很久的。

“如贫女舍宝,众物具废”,如果贫女没有觉悟到自己有宝,请问她会不会得宝的受用?不会的。

“力士额珠,圆明顿在”,如果力士不知道额中明珠是圆明的、顿在的,他是不是好像无头的人一样?那我们好了,不要说力士有明珠了,从医学上说,我们每个人也有松果体的。我们的松果体实际上是超时空的,但是我们的两个眼睛却看不到智慧,因为我们的生命处在有漏的状态。如果持戒、修定、有慧,功德熏修了,我们的明珠就会出来的。佛有佛眼吗?佛有慧眼吗?佛有法眼吗?都有的。请问我们有没有?也有的,只不过没有得受用。

“弊帛裹黄金”,虽然我们是凡夫,好像还破破烂烂的,无量劫来造作罪恶,《华严经》云:恶业若有体相者,尽虚空都不能纳受。但是不妨碍我们有佛性,所以要有善知识来把破布撕开,把黄金现出来。虽然你有这个黄金,但是不觉悟就等于没有一样。

就像禅宗的一个公案似的。一个人是修道的,问赵州禅师:狗子有佛性不?禅师说了,它虽然是狗,但也是有佛性的。他一听,很高兴,后来遇到另外一位祖师,他又问,狗子有佛性不?那祖师说,没有。别人说有,佛都说有,你为什么说没有?他说因为狗子整日只知道找骨头。

问:“狗子还有佛性也无?”师曰:“无。”曰:“上至诸佛,下至蝼蚁,皆有佛性,狗子为甚么却无?”师曰:“为伊有业识在。”

--《赵州禅师语录》

有和没有的关键点在什么地方?就是觉悟。所以狗子不做佛性的事,尽做狗的事。

我们也不悟自己的佛性,天天按照自己的习气走,在自己业力的推动下,再造业力。如是本、如是末、如是究、如是竟,造这个因,就感这个果。造人的业,就是人的果报。善恶夹杂,恶业重了,就堕落下去了,叫业重先牵。

“土模内像”,像土模内的像一样,土模子浇铸起来了,只要扒开土模,像就出来了。但是我们看不到里面的像,我们只看到外面一层土。

“暗室瓶盆”,你走到一个黑屋子里,里边装的东西你看得到吗?纵使瓶盆都是宝,你也不知道的。所以《华严经》就是这么讲的,“譬如暗中宝,无灯不能现,佛法无人说,虽慧亦难了”。因为这个宝不是世间的宝,而是法身慧命的宝,世间人是不知道的,只有佛法的传承者才知道我们众生的最宝贵之处。

净众生 净国土

自觉 自明 自修 自证

庄严国土 利乐有情

三宝本来就是来帮助我们的,我们皈依祂,就是契合了佛要救我们的悲心悲愿。这多微妙啊!实际上这是难以说出口的呀!就像爸爸妈妈一样,孩子生病了,把肝都可以割给孩子,他要跟孩子解释吗?所以佛对众生的这种无法名状的情感,只有具备善根、福德、因缘的有缘人才会体察。

佛了解我们,要救我们,但是我们自己不知道的。

阿育王寺的佛舍利,在地下就埋了一千多年,阿育王时代就已经在这里了。《善见律》里面也记载了,阿育王当时就派出家人到中国来弘法了,按照现在来说,两千八百多年前就已经来了,阿育王佛舍利塔这个时候也在这里了,是鬼神送过来的。过去出家人也来过中国弘法,只不过因缘不成熟,中国历史没有明确的文字记载,但是在佛教的律典里就有记载。

现有文字记载的,只是在汉武帝的时候,霍去病征战大月氏的时候,有一个部落投降的时候,带着他们的佛像到甘泉宫里供奉。汉译佛教典籍从公元前2年的大月氏使者伊存口授《浮屠经》开始,到东汉明帝,遣蔡愔等十八人为使,到大月氏国求佛法,永平十年(公元67年)请得迦叶摩腾和竺法兰二僧,用白马载着佛像和经典来到洛阳,以官方的形式,正式确立佛教的三宝具足。

实际上,在东汉明帝之前,作为民间交流,或者是作为文化使者,也是有出家人来中国的。那个时候弘扬佛法都在民间,影响不大。佛教的律典中记载,在更早前的阿育王时代,也来到过中国,但是世间的人不知道他们是来做什么的。

比如说你现在明白这个道理了,以后你弘扬佛法,是不是清清楚楚的?请问弘扬佛法是为了钱吗?是为了别人要信仰你,收个徒弟当奴役吗?不是的。过去祖师说,我只是给你做看门狗,防你六根门头的贼。正是因为这样,三宝在这个世间,无关财富、名誉、地位,只是为了要唤醒众生。

请问众生唤醒了,明白这个理了,自己主动造十善业,人类社会文明是不是就进步了?是啊。因为众生如果迷惑佛理的话,不知道自己在造恶业,所以弘扬佛法是关系到从个人到社会、国家,乃至整个人类文明,甚至十法界众生的觉醒!

所以佛法叫净众生、净国土。净众生,让众生自觉、自明、自修、自证;净国土,庄严国土、利乐有情。这就是佛教的事业。

但是世间的人很难体察圣人的情怀,所以不理解是很正常的,但是你要很有耐心的。不要指望一个凡夫说圣人的话,会赞叹随喜你。所以一个人如果能恭敬出家人,我们内心特别欢喜的,所以他对我礼拜的时候,实际上在我的心里面,不知道给他磕多少个头了。

这个娑婆世界不是说应该有佛法的,对于凡夫来说,也不是应该信佛的,而是佛菩萨对众生晓之以理,动之以情,为众生布施头目脑髓,布施财、法、无畏,结众生缘,叫“未成佛道,先结人缘”。

悟公上人开示:

千江月是天上月,谷中风是陇头风。就是说,佛法一个是“种”,一个是“熟”,一个是“脱”,种熟脱三,事事不非。种在久远,熟在过去,脱在现在。你种在过去,熟在现在,脱就在未来。先要下种。

我们已经学佛了,

明白了这个道理,

就要心心念念与佛相应,

与三宝相应,

不要再蹉跎岁月了。

一失人身,万劫不复。

古德云:

人身难得今已得,

佛法难闻今已闻。

此身不向今生度,

更向何生度此身。

扩

展

学

习

资

料

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持