中华饮食的文明基因(二):儒释道的饮食观

三、儒释道的回答

在中国文化里,饮食不仅是满足生理需求的物质行为,更是道德教化、人格塑造与社会伦理的重要载体。在周代八政中,首政即为“食”。儒释道所蕴含的饮食观,也为“实现清明”提供了行之有效的路径。

(一)儒家:食即礼教,以食养德

作为儒家学说创始者,孔子对于饮食之道颇为慎重与节制。他虽然提倡“食不厌精,脍不厌细”,但显然世间还有比饮食更为重要的事。《论语·述而》中记载:“子在齐闻韶,三月不知肉味,曰:不图为乐之至于斯也”。孔子认为人不应将心思溺于饮食之中,如果面临重要事物,饮食的享受可抛在一旁。并且,他认为“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也”,一个有志于追求大道的人,却无法忍受粗劣的衣食,并以之为耻,这样的人根本不值得商讨大事。

在孔子眼中,“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”君子不应在饮食上有过分的要求,而应安贫乐道,以内在德性超越物质享受。孔子也曾自述心志:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”他又称赞颜回:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”“孔颜之乐”乐在何处、所乐何事,也为后世儒士留下了参悟不尽的精神指引。

儒家将饮食视为人性根本欲望之一,《礼记》中记载了孔子这样一段话:“饮食男女,人之大欲存焉,然人欲既胜,天理或亡;故有道之士,必使饮食有节,男女有别。”一方面承认其合理性,但同时主张以“礼”引导,避免纵欲损德。甚至认为“礼”的产生,原本就是为了规范“饮食”:“夫礼之初,始诸饮食。其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓,犹若可以致其敬于鬼神。”后世如朱熹强调“存天理,灭人欲”,饮食之欲的调控成为修养关键。

在孟子看来,受制约于“饥渴”的饮食,“未得饮食之正”;荀子对恣纵于饮食者,表达了极度的不屑,将“偷儒惮事,无廉耻而嗜乎饮食”之人,称为“恶少者”。

此外,先秦时期, 人们就开始将食素纳入神圣庄严的场合。凡重大祭祀活动前, 一定要“茹素数日, 以净其身, 清其心”, 以示对祖先、鬼神的崇敬。孔子曾说,“齐(同:斋)必变食,居必迁坐”,斋戒时要改变饮食,迁居静室,通过节制饮食净化身心,以合于礼。

(二)道家:食为行道,返璞归真

道家的饮食观根植于其“道法自然”的核心哲学,提倡饮食与节气物候同步,遵从自然之道、简朴之道,反对人为干预与过度欲望。老子认为“五味令人口爽”,主张“甘其食”的返璞归真;《黄帝内经·素问》提出“司岁备物”,主张“春食麦,夏食菽,秋食麻,冬食黍”;庄子在《逍遥游》中说,“鹪鹩巢林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹”,以鸟兽自喻,强调饮食需求本质上是有限的,批判贪欲的虚妄;《庄子·天地》篇“齑万物而不为戾”的比喻,将饮食视为天地精微之气的自然转化,倡导“食于苟简之田”的简朴之道。

道家认为,要做到清静无为,就必须顺应自然规律,反对“虐生”、忌食荤腥。在禽兽肉类的选择、屠宰方法、饲养环境等方面, 都主张尊重生命, 遵循规律, 善待动物,否则会得到大自然的报应。因此,“不得杀伤一切物命,不得渔猎伤煞众生,不得冬天发掘地中蛰藏之物,以及不得妄上树破卵。”同时,规定修道者忌食荤腥,如牛犬雁等“忠义之畜”,葱蒜等“五辛”,认为此类食物生浊气、助欲念,阻碍修行。

道家以谷肉为粗鄙, 认为饮食不为满足口腹之欲, 而是为了修行:“食为行道, 不为益身。”同时,将“气”视为一种超越普通食物的高级能量来源。《庄子·逍遥游》中记载“藐姑射之山,有神人居焉……不食五谷,吸风饮露”。西汉《大戴礼记·易本命》中对比了不同饮食的境界差异,同时也表明了饮食对于塑造人格、改变性情的作用:“食肉者勇敢而悍,食谷者智慧而巧,食气者神明而寿,不食者不死而神。”

(三)佛教:正念惭愧,度生方便

对于中国大乘佛教而言,素食、不杀是为根本戒律。这始自南朝梁武帝时期。梁武帝尚佛, 终身吃素并倡导素食, 撰有《断酒肉文》以禁止僧众饮食酒肉。

同时,一些大乘经典中也明确禁止荤腥。如《梵网经》中说,“夫食肉者,断大慈悲佛性种子……是故一切菩萨不得食一切众生肉,食肉得无量罪。”《楞严经》中指出五辛和肉食会扰乱心性、增长贪嗔,阻碍禅定修行。“是五种辛,熟食发淫,生啖增恚……是食辛人修三摩地,菩萨、天仙、十方善神不来守护。”“是食肉人纵得心开似三摩地,皆大罗刹,报终必沉生死苦海。”

即便是吃素,也不应有所贪执。《增一阿含经》中说:“若过分饱食, 则气急身满, 百脉不通, 令人心壅塞, 坐卧不安。”《摩诃止观辅行》中说:“吃得少, 心智才能清明。”唐朝百丈怀海禅师也提出:“疾病以减食为汤药。”

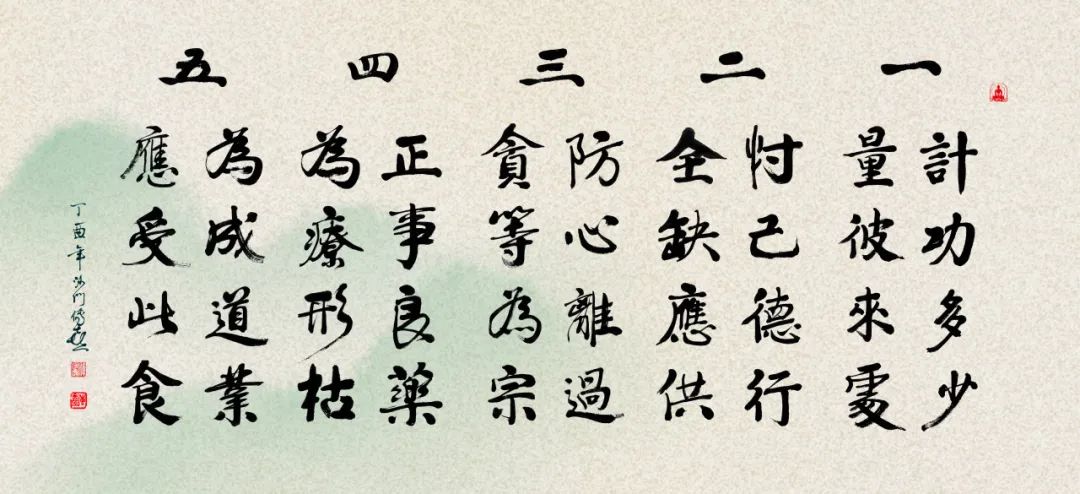

寺院斋堂也叫“五观堂”,源于佛教中的“食存五观”——“计功多少,量彼来处;忖己德行,全缺应供;防心离过,贪等为宗;正事良药,为疗形枯;为成道业,应受此食。”吃饭时是充满惭愧、感恩的,我配不配吃这一碗饭?为什么要吃?吃饭的目的是为了成道,成道的目的是为了普度苍生。师父悟公上人以前也常说,我们吃素也不要太讲究,食过三寸成何物啊?出家人修行,要“不为饮食,只为道业”,没什么享受可贪图的,苦行不退,才是有道行。

晋文公因介子推被焚而死,而下令全国禁火三日,只吃寒食;孔子晚年得知子路在混战中被剁成肉泥时悲痛不已,从此开始吃素。在佛经中,佛陀也曾以一则“犹如旷野中饥饿之父母,不得已而食己子之肉”的比喻,引导众生对治饮食大漏。

《杂阿含经》中讲,有一个国家被邻国攻击了,国王带着王后、王子仓忙逃难,迷路走进了沙漠里,饮食耗尽。于是,王子就割肉给父母吃,为了保证肉不腐烂,还要让自己不死。佛陀问,“宁取其味,贪嗜美乐与不?”父母在吃自己儿子肉的时候,还会贪恋它的美味吗?弟子们回答,吃自己儿子的肉怎么可能贪恋美味呢?都是含着泪啊!吃是为了延续生命,是为了走出沙漠复国。他知道自己吃的目的,所以不可能贪吃。

同时,佛陀在经典中也极尽细致地描述了“食厌想的修习”,以行乞、遍求、受用、分泌、贮藏处、未消化、消化、果、排泄、涂等十种行相而作厌恶的观察来破除对饮食的贪欲。

如在“以排泄而观察”时,佛陀说,吞下食物之时由一门而入,排泄之时,则由眼睛出眼垢,由耳朵出耳垢等的多门而排泄。吃的时候和许多眷属们共同的吃,排泄的时候,则成为大小便等,由一个人单独的排泄出去。第一天他吃得快快乐乐欢欢喜喜的,第二天排泄时,则捏其鼻、歪其脸,心生厌恶。第一天虽然对食物染着贪爱迷恋地吃了下去,但过了一夜到第二天,他便不贪憎恶而厌嫌地排了出去。

食厌想并不意味着反对饮食,事实上,佛教里非常肯定饮食的重要性,如《增一阿含经》中说,“一切众生有食则存,无食则亡。”因此,佛教里也有“法轮未转,食轮先转”的传统,认为“身安则道隆”。《杂阿含经》中记载,佛陀在毗舍离城遭遇饥荒时,观察到比丘们因乞食困难而身体羸弱,便召集弟子们说:“若于食轮未得转者,法轮终不转也。”意思是,如果修行者连基本的饮食都无法保障,佛法的传播便无从展开。因此允许比丘们接受非时食等,以暂时降低戒律标准来获取食物,待饥荒过后再恢复精进修行。

在《维摩经》里,维摩诘居士在与迦叶尊者的对话中,把饮食的根本目的彰显了出来。维摩诘说:“迦叶,住平等法,应次行乞食,为不食故,应行乞食。为坏和合相故,应取抟食。为不受故,应受彼食。斯皆是破五阴法,成涅槃食。”

《增支部》145经中说“比丘们托钵乞食的目的”:“那不是为了纵情玩乐,那不是为了肥壮,那不是为了美丽,那不是为了装饰,只为了维持这个身体,让它能够支延生存下去,以便助于修习梵行,依照如此的实行,我将消除旧有的饥饿感受,以致不令新的饱胀感受产生,这样我才不致受苦,而得以无过的安住。”次第乞食是为了对治对食物的贪欲,吃的目的是为了不吃。饮食不是为了滋长轮回,而是为了修习梵行,以达到生命的解脱,离苦得乐,趋向涅槃圣道。

佛陀六年苦行,日食一麻一麦,甚至最后连一麻一麦都不吃了,他跳出了这个依靠食物的能量循环。但同时,纵使有能力可以不用吃了,佛陀说这样的人也应该到人间去,跟人间结缘,做人天的福田。所以,纵使是佛陀,也要行走在人间乞食,而此时的饮食,已经完全是他于大悲中流露的度生方便了。

▲悲智