净旻法师 | 天台宗基本架构【附:天台宗正名】(四、宗义)

天台宗基本架构

净旻法师简介

宗义

天台的一宗大纲,可以总括为“教相门”和“观心门”。前者是以“五时八教”、“三谛圆融”、“一念三千”为核心的理论体系,后者是以“四种三昧”、“五科方便”、“十乘观法”为主导的实践体系。表现在“天台三大部”,则《法华玄义》与《法华文句》侧重于“教门”,《摩诃止观》侧重于“观门”。

天台宗历来以“解行并进,教观双美”著称,故明代澫益大师在《教观纲宗》开篇强调:“佛祖之道,教、观而已矣。观非教不正,教非观不传;有教无观则罔,有观无教则殆。”指出理论(教)与实践(观)是诸佛历祖自行化他的要道,只有教理与观行的高度统一,修证才能步入正轨,教法也才能得以弘传,否则“有教无观”是空洞无益的,而“有观无教”则是非常危险的。

天台宗的教相门,首先体现在创造性地完成了“五时八教”的判教主张。宋代谛观大师在《天台四教仪》中赞美说:“天台智者大师,以五时八教判释东流一代圣教,罄无不尽。”

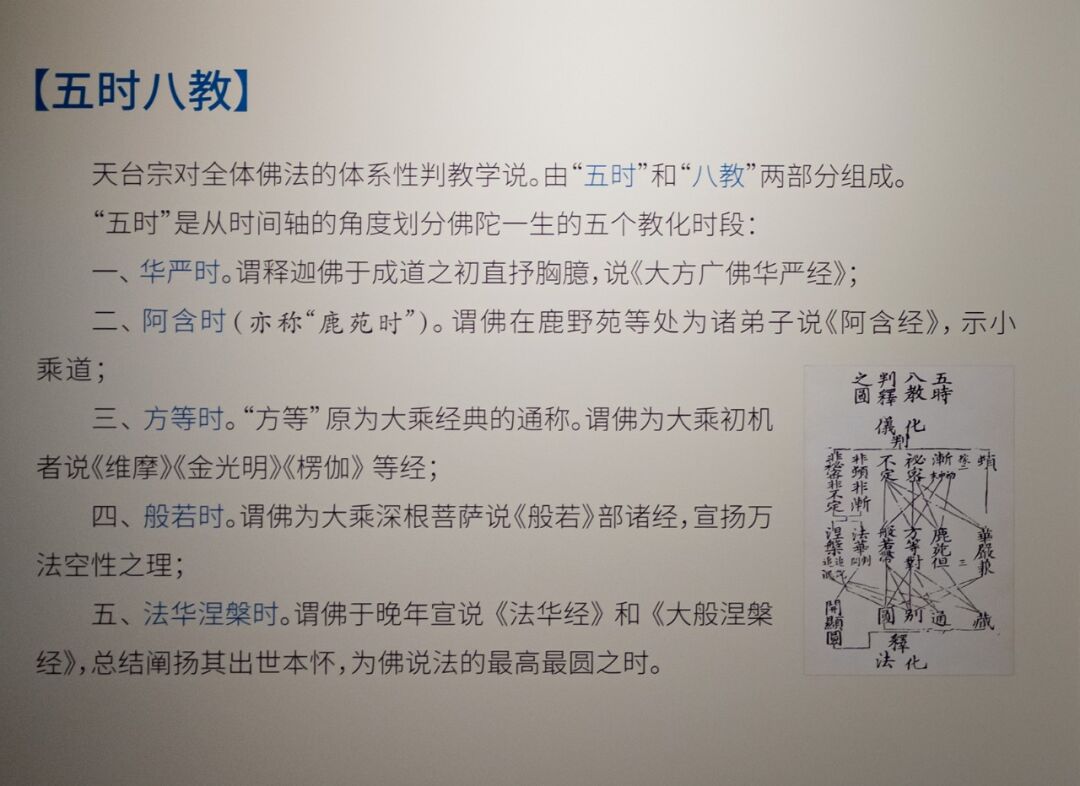

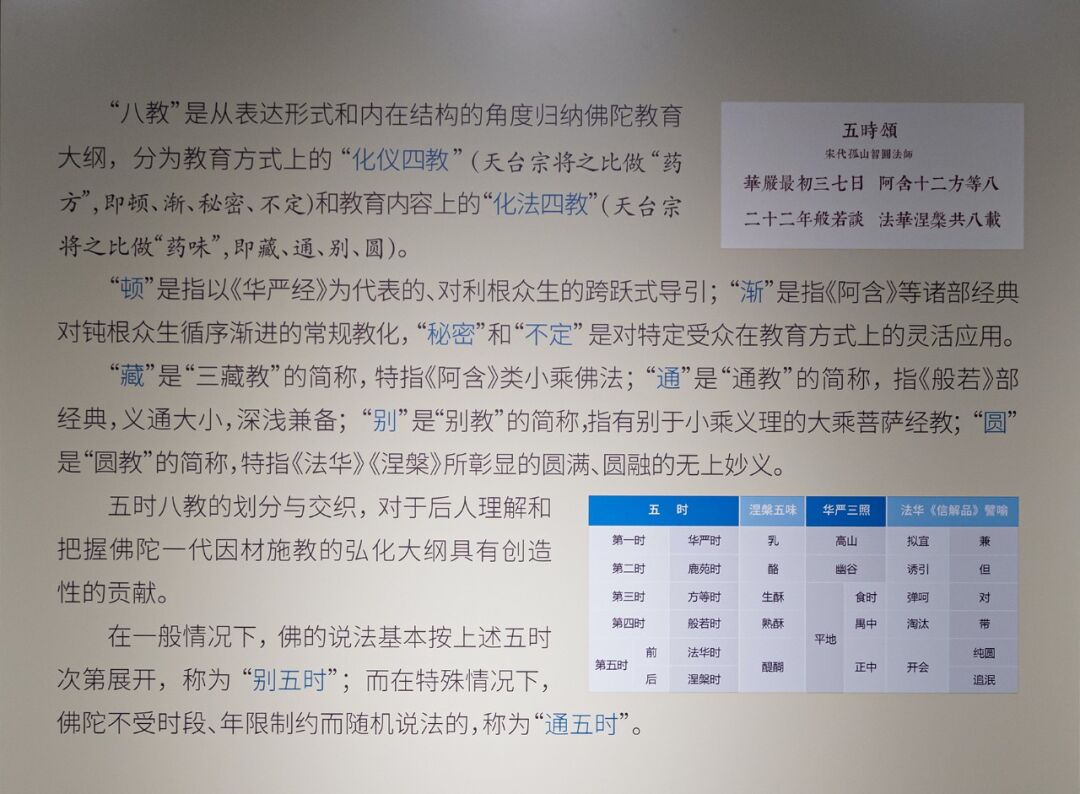

佛教自汉代传入中国,到了南北朝时期,译经、讲经、注经之风极一时之盛,对整体佛法的分析与认识亦见仁见智,争鸣不一。智者大师对此前最有代表性的“南三北七”十家判教说进行纵横辩难,依据《华严经·性起品》的“三照”、《涅槃经·梵行品》的“五味”、《法华经·信解品》的“父子五喻”,对整体佛教从形式到内容给予全面的归纳与诠释,将释迦世尊一生说法划分为五个时期,通称“五时”:

一、华严时,二、阿含时,三、方等时,四、般若时,五、法华涅槃时。

在“五时”中,认定第五“法华涅槃时”为佛说法的最高最圆之时。在一般情况下,依循上述五时次第说法的,称为“别五时”;而在特殊情况下,佛陀不受时段次序制约,随机说法的,称为“通五时”。

认为佛陀五时说法的教化形式和法义内容各有四种,即从应机施教的形式而言,可以归纳为“化仪四教”;从应机说法的内容而言,可以归纳为“化法四教”,合称“八教”:

化仪四教:一、顿教,二、渐教,三、秘密教,四、不定教。

化法四教:一、藏教,二、通教,三、别教,四、圆教。

上述顿、渐、秘密、不定“四教”只能对应五时中的前四时,而法华涅槃时超然于“化仪”之外,故称“非顿非渐、非秘密非不定”。藏、通、别、圆“四教”全面涵盖、对应五时,立论精密而灵活,比之“化仪四教”更为广泛地应用于天台教观的各个领域。

此外,智者还在《法华玄义》卷一提出过“三种教相”(一、根性融不融相;二、化导始终不始终相;三、师弟远近不远近相)的判教观,从根机、佛意、本迹三个角度论证了《法华》“唯一佛乘”的超拔地位。

天台宗所要认知和悟入的最高真理,是佛在《法华经》中所开演的“诸法实相”义。这既是天台宗的终极目标,也被认为是全体佛法的根本归趣。围绕着这一宗旨,发展、构建了“三谛圆融”的真理论和“一念三千”的实相论两重基本命题。

“三谛圆融”是智者以慧文大师所悟的“一心三观”为基础,说明“空、假、中”是对任何同一事物的三个方面的认识:凡事物皆由因缘聚合而生,没有永恒、固定的实体,称为“空”;事物变异无常的客观存在,称为“假”;空与假只是事物的共相与别相,是一体的两面,是统一的,称为“中”。由于空、假、中所表达的状态是一切事物天然具有的真实本性,故称“三谛”;由于三者间不可分离,没有前后,互容互具,名异体同,故称“圆融”。

以认识主体的“一心”和认识对象的“三谛”为基点,以发起“一心三观”、照见“一心三谛”、成就“一心三智”而构成的“三谛圆融”思想,代表了认识的极致和天台圆教的根本精神。

“一念三千”是智者教观思想的最高成就,被湛然大师称为“终穷究竟极说”。它建立于《法华经》“十如是”、《华严经》“十法界”、《大智度论》“三种世间”所组配起来的“三千诸法”的基础上,说明主观微细的“一念”,足以圆融客观广大的“三千”。同时,由于“一念”具足了无限大的“三千”,所以“三千”当下即是“一念”的本身,“一念”也就自然从“能观”的主体,转换为“所观”的客体对境,即圆顿止观中的“不可思议境”。“一念三千”体现了“心是一切法,一切法是心”(《摩诃止观》卷五上)的相即相融思想,最终将“一念心”与“三千诸法”归结、统一于“实相”之理。

“三千诸法”是法界圣凡、宇宙万有的总称,无论诸佛、众生,现前一念心中已本来具足万有,圆满无缺,名为“理具三千”或“性具三千”;由于一念之心三千具足,故能随缘生起万象,名为“事造三千”。“理具、事造”两重三千互为依存,同归一念,反映了事物存在、发生的内在原理,是天台“一念三千”思想的又一精彩之处。

天台宗从“诸法实相”的“诸法”(现象)与“实相”(本质)既相互依存、又对立统一的“当体相即”立场出发,提出了“性具实相”说的观点,认为一切事物的本有体性天然地具足了实相,由于“实相”与“诸法”是同一性的,所以“性具实相”亦可称之为“性具诸法”。

将“性具实相”的观点应用到佛性领域,就出现了著名的“性具善恶”说,也就是智者在《观音玄义》卷上说的:“阐提断修善尽,但性善在;佛断修恶尽,但性恶在。”认为站在“性具”的角度,众生与诸佛平等不二,凡圣的差异只在于修为的善恶不同。湛然大师进一步发挥智者“色心不二”之义,兼采《大乘起信论》的真如缘起思想,极具震憾地提出了“无情有性”的主张,使得台宗佛性论大放异彩。

天台宗建立“教、观”二门,强调“双美”、“并进”,但归结处是“以观为本”。教的存在,完全是为指导观行和证成观行服务的。宋代灵芝元照大师在为《修习止观坐禅法要》所作的序文中说:“台教宗部虽繁,要归不出止观。舍止观不足以明天台道,不足以议天台教。故入道者不可不学,学者不可不修”。知礼大师在《十不二门指要钞》卷上说的更为直截:“盖一家教行皆以观心为要,皆自观心而发。”因而,上述“三谛圆融”、“一念三千”的理论始终贯穿于“观心门”的表里,融合为“止观双修”的方法论,使台宗从抽象的“实相”思辨出发,最终又回归到真切的“实相”境界之中;故二者既有理论教相的属性,又有止观行法的特征。

天台宗的“观心门”将大乘佛教修行实践的类形归纳为“四种三昧”:

一、常坐三昧,二、常行三昧,三、半行半坐三昧,四、非行非坐三昧。

从中含括了坐禅、绕行、念佛、奉师、受戒、说经、旋咒、思维、烧香、请圣、供养、礼拜、忏悔、诵经等各种修持形式,而最终统一于“止观”。

为一般台宗学人所遵行的,是“半行半坐三昧”,具体分为“方等三昧”和“法华三昧”两种,往往通过修习《方等三昧行法》和《法华三昧忏仪》加以实践。“四种三昧”的最高形式是“非行非坐三昧”,智者《请观音忏法》即为此而设,但一般是指学人通过在日常生活中不拘时间、地点、形式的念念“历缘对境”反观心源,最终契入实相,故亦称“随自意三昧”、“觉意三昧”。

贯穿“四种三昧”的预修阶段,是“五科方便”;正修阶段,是“十乘观法”。故湛然大师在《止观大意》卷首“略述教观门户大概”中明示:“今家教门……消释诸经,皆以五重玄解、十义融通;观法,乃用五科方便、十乘轨行。”

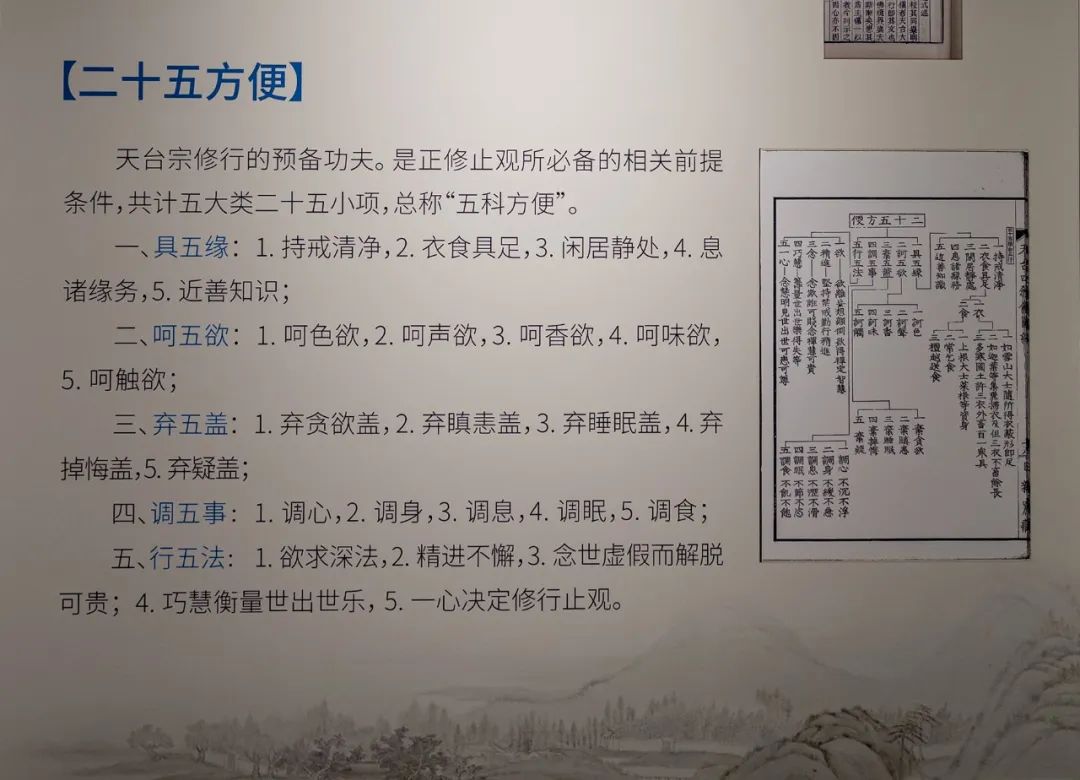

“五科方便”是正修止观者所必须的主观因素和客观条件,共计5类25项,依次关联递进,通称“二十五方便”,别称“远方便”:

一、具五缘,二、呵五欲,三、弃五盖,四、调五事,五、行五法。

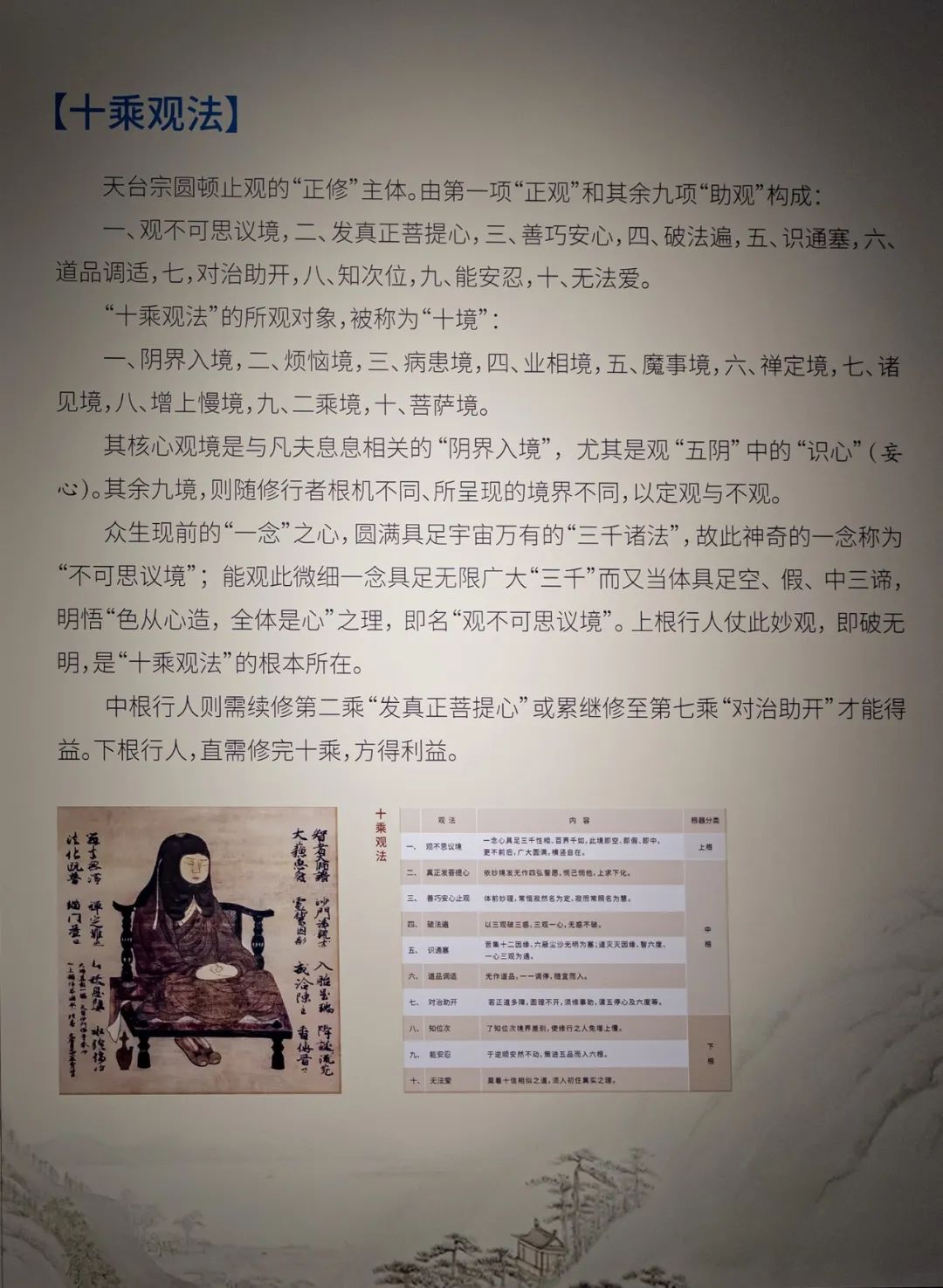

“十乘观法”是台宗“圆顿止观”的“正修”主体,由第一项“正观”和其余九项“助观”构成:

一、观不可思议境,二、发真正菩提心,三、善巧安心,四、破法遍,五、识通塞,六、道品调适,七,对治助开,八、知次位,九、能安忍,十、无法爱。

修“十乘观法”的客观对境,理论上共有十种,通称“正观十境”,相对于二十五方便而别称“近方便”:

一、阴界入境,二、烦恼境,三、病患境,四、业相境,五、魔事境,六、禅定境,七、诸见境,八、增上慢境,九、二乘境,十、菩萨境。

其核心观境是与凡夫息息相关的“阴界入境”,尤其是观“五阴”中的“识心”。其余九境,皆随修行者根机不同、所呈现的境界不同,以定观与不观。

众生现前的“一念”之心,圆满具足宇宙万有的“三千诸法”,故此神奇的一念称为“不可思议境”;能观此微细一念具足无限广大“三千”而又当体具足空、假、中三谛,明悟“色从心造,全体是心”之理,即名“观不可思议境”。上根行人仗此妙观,即破无明,是“十乘观法”的主体所在。中根行人则需续修第二乘“发真正菩提心”或累继修至第七乘“对治助开”才能得益。下根行人,直需修完十乘,方得利益。

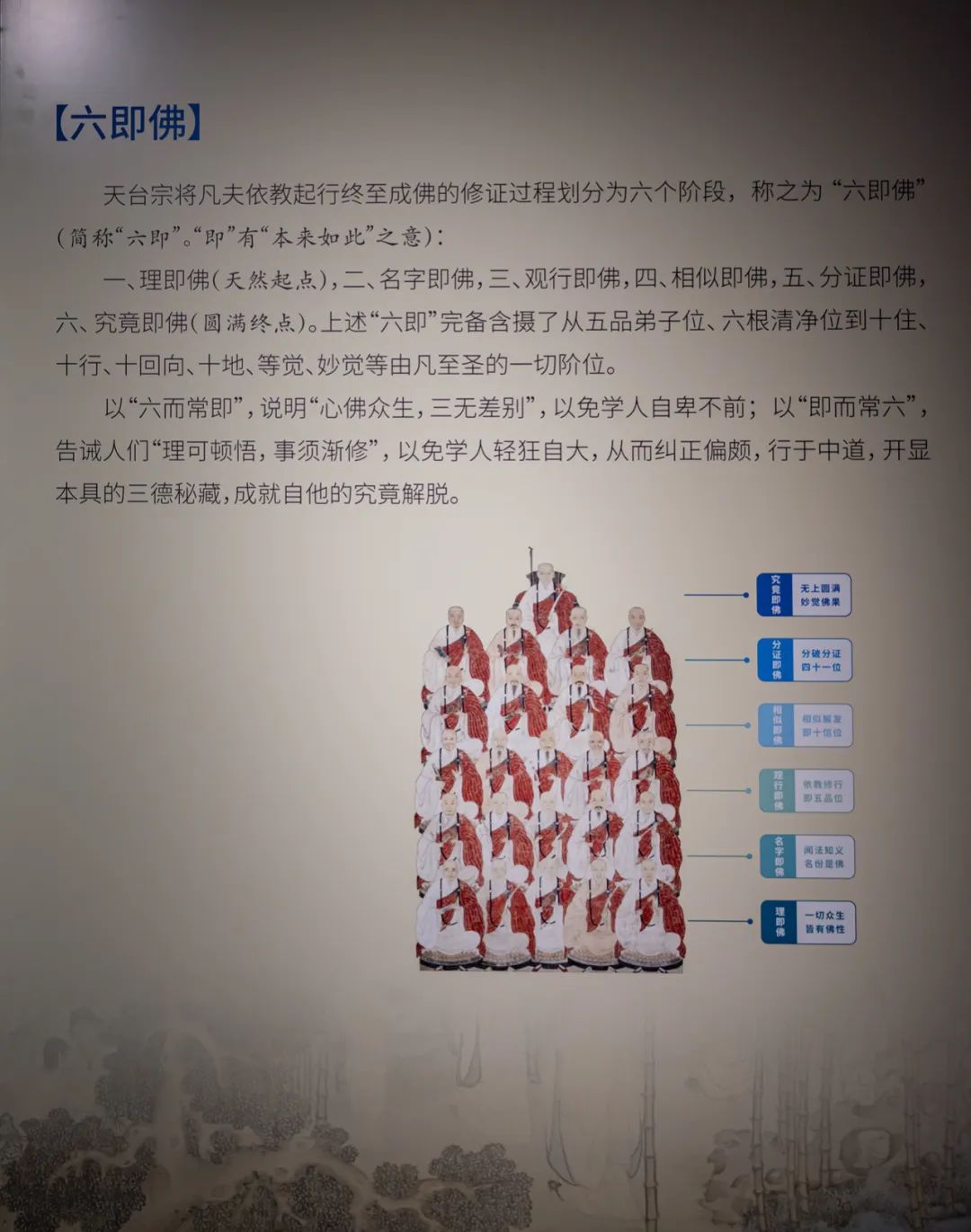

虽然凡夫与诸佛在本性上一体不二,但现实中凡夫依教起行终至成佛,仍然需要一个漫长的修证过程,天台宗把这一过程划分为六个阶段,称之为“六即佛”:

一、理即,二、名字即,三、观行即,四、相似即,五、分证即,六、究竟即。

上述“六即”圆满含摄了从五品弟子位、六根清净位到十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉等由凡至圣的一切阶位。以“六而常即”,说明“心佛众生,三无差别”,以免学人自卑不前;以“即而常六”,告诫“理可顿悟,事须渐修”,以免学人轻狂自大,从而纠正偏颇,行于中道,开显本具的三德秘藏,成就自他的究竟解脱。

在二千年波澜壮阔的中国佛教发展进程中,厚积于河南(大苏山)、显扬于江苏(金陵)、勃发于湖北(当阳)、大成于浙江的天台宗,以其绵延的历史,丰厚的文献,缜密的判教,圆妙的哲理,完备的观行,深远的影响,以及台宗师资“解行并进”的向道风范和“崇文重教”的弘化个性,成为最足以代表中华佛教圆熟境界的一座巅峰,千载而下,弥仰弥高。

附:

净旻法师《天台宗正名》

“天台宗的第一课该讲什么?”我想,这在天台宗的教育、传播领域,是个不容回避的话题。

有人认为,应该先讲讲天台宗的特色;有人认为,应该先讲讲天台宗的起源;也有人认为,还是应当从“天台宗”的宗名讲起。

本来,这似乎都不是问题。但经过长期的观察,使我越来越强烈地感受到:鉴于佛教天台宗的特殊性,学习天台宗的第一课,真的还是应当从“天台宗”的宗名讲起。

为什么这么说?因为从1956年1月28日国务院全体会议通过了《关于公布汉字简化方案的决议》以来,中国的汉语言文字迎来了一场翻天覆地的深刻变革。随着大量汉字的被简化和被合并,在后续的繁简体汉字识别中,产生了大量的汉字误识、误写、误读现象,“天台”就是其中最为典型的案例之一。

在中国历史上,“台”和“臺”是两个并行的独立汉字,不但字形不同,字义不同,而且读音也完全不同。

“台”本是个星座用字和地名用字,当它做为地名概念使用在浙江天台山、天台县、台州以及由此衍伸的佛教宗派名“天台宗”时,它根本与另一个汉字“臺”毫无关系,也绝对不是“臺”的简化字。这在传统古籍和佛典的书面行文中,均能清楚地辨别这一点。

从读音上讲,“天台山”“天台宗”的“台”读作tāi(胎),“舞臺”的“臺”读作 tái(抬),是绝不能混淆的。

事实上,正是六十多年前的简化字运动,人为地消灭了汉字“臺”,极不恰当地把两个汉字合并成了一个汉字:台。这样做的直接后果,就是让人们想当然地以为“台”和“臺”完全是同一个汉字,它们只是简化字与繁体字的关系。于是,误识、误写、误读者便比比皆是。

我难过地看到,天台宗寺院的升座法会,满屋子的贺联贺幛都写成了“天臺”;著名的莆田广化寺、苏州弘化社出版的天台宗典籍封面都印成《天臺四教仪》、“天臺智者大师述”的字样;好多位天台宗法师的讲座视频,从头到尾“天台”的发音都是读错的。试想,一位修学、弘扬天台宗的专业法师,如果一辈子连自己的宗名都没搞清过,是不是很悲哀啊?可惜这种现象在今天并不在少数!

还有,当前许多关于天台宗的概论资料和网络简介中,几乎都写着:又因本宗的主要教义依据《法华经》而建立,所以亦称“法华宗”。

其实这么说完全不符合客观历史。

纵观唐宋元明清的中国相关佛教文献,“天台宗”有全称“天台宗教”的(见《佛祖统纪》),有别称“天台教观”的,有美称“一乘圆宗”的,有自称“山家”“今家”的,有简称“台宗”“台教”的,请问哪有把天台宗称过“法华宗”?

唯一相关的先例是唐代日本天台宗最澄大师所撰《山家学僧式》中,有“天台法华宗”和“法华宗”的提法。但这只是日本佛教界的一家之言,并不是中国天台宗的固有称谓。把日本的一家之言提高到“天台宗亦称法华宗”的高度,是典型的以偏概全,是不能代表天台宗的真实情状的,我们最多只能表述为:“天台宗传入日本后,又别称天台法华宗、法华宗”才较为严谨。

为此,我郑重倡议:应该把厘清“天台宗”的写法、读法和称谓作为“学习天台宗的第一课”加以认真对待,巩固常识,正本清源地开启我们学修台宗的殊胜旅程。

来源:天台山螺溪传教院、智者文化