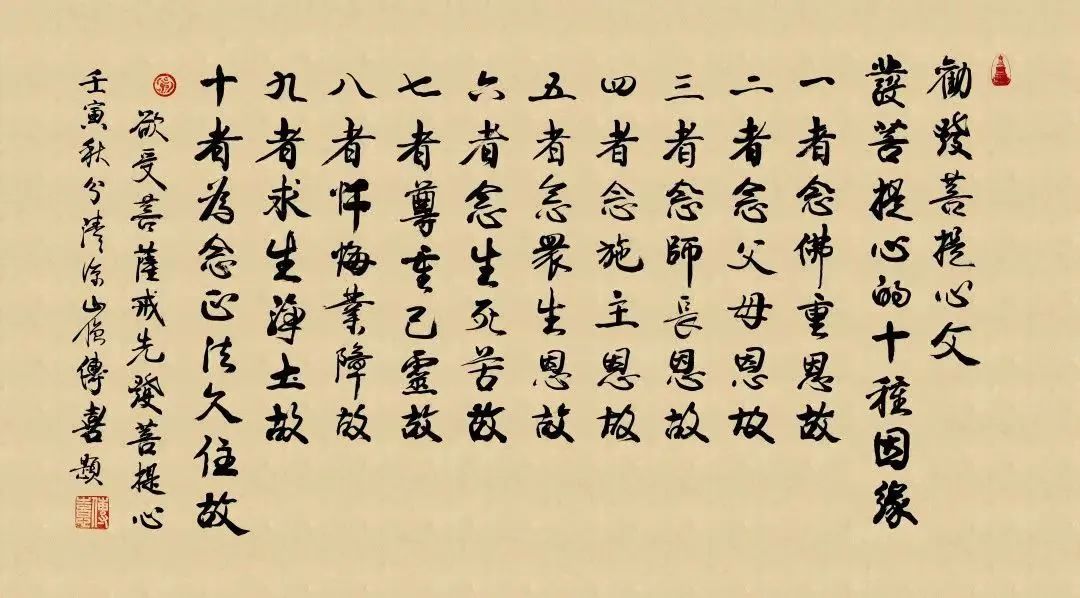

圆瑛大师 | 《劝发菩提心文》讲义(十三)

丙七 尊重己灵

云何尊重己灵?谓我现前一心,直下与释迦如来无二无别。云何世尊无量劫来,早成正觉,而我等昏迷颠倒,尚做凡夫?

首句征问。己灵,即人人自己本觉灵性,亦即有情分中之佛性。若能觉悟心即是佛,以此始觉智,返照本觉理,离妄证真,令本觉出缠,法身显现,而不埋没于五蕴山中(身也),是谓尊重己灵。

谓我现前一心:非指肉团心,及与妄想心,乃现前灵灵不昧了了常知,一真法界之心。直下与佛无二无别:昔有僧问善知识,如何是佛?指曰汝即是。僧于言下有省。

云何世尊下,抱憾之词。世尊昔日与我同为凡夫,云何世尊于无量劫,早成正觉(自觉觉他,觉行圆满,乃成正觉),而我等昏迷不悟,具足我法二执颠倒,不了生死,尚做凡夫,可憾孰甚。

又佛世尊则具有无量神通、智慧、功德庄严,而我等则但有无量业系、烦恼、生死缠缚。心性是一,迷悟天渊。静言思之,岂不可耻。

此明佛身三德具足。无量神通者:神妙莫测,通达无碍,属解脱德。智慧者:佛有权实二智。实智即根本智,又名理智;照理,则理无不彻故。权智即后得智(后根本智而得有云差别智),又名事智;照事,则事无不周故,属般若德。功德庄严者:即恒沙称性功德,是为德相,庄严本有法身,相不离性,属法身德。此三德,我佛世尊已证,我等尚迷。

而我等则但有无量业系、烦恼、生死缠缚者:此明众生具足三障。无量业系:指众生所作之业,若善若恶,若粗若细,无有数量。业因即成,则这个业绳子,即能系缚众生,在六道中受苦,不得解脱;此属业障。烦恼,乃昏烦之法,能恼乱真性,故名烦恼,即迷惑心之总名。贪心、嗔心、痴心、疑心、慢心、邪见心等,共有八万四千,皆名烦恼。世人每多错解,以心中不如意谓之烦恼,非也。乃本末无明,障蔽真心,而起妄念,昏烦恼乱;此属烦恼障。生死缠缚:生死是苦果,果必由因,前烦恼障业障,皆因也。因能成果,成此生死果报,缠缚不脱;此属报障。

心性四句,是觉察我等与佛,心性是一,无有差殊。然而迷悟不同,几如天渊相隔。天高渊低,喻生佛相隔甚远。静言思之,岂不可耻者:思佛已成正觉,具足三德;我等尚在轮回,具足三障,则可耻孰甚。

譬如无价珠宝没在淤泥,视同瓦砾不加爱重。

此举譬喻。以性喻珠宝,烦恼喻淤泥,灵魂喻瓦砾。自己本觉佛性,堕在烦恼之中,则名灵魂,那有贵重?故不加爱惜。

是故宜应以无量善法,对治烦恼。修德有功,则性德方显。

此承上以法合喻。既佛性堕在烦恼之中,应当用八万四千法门,无量善法,对治八万四千尘劳烦恼。末二句,修德,指修持法门之智。始觉智有功,则性具三德秘藏,本觉理方显。

如珠被濯,悬在高幢,洞达光明,映被一切。可谓不孤佛化,不负己灵。是为发菩提心第七因缘也。

此再以喻合法。如无价宝珠,虽堕在淤泥,既被洗濯,自然清净。悬在高幢之上,洞达朗彻,光明照耀,自能映被一切。被濯,合上无量善法对治之修德。洞达光明二句,合上性德方显,具足权实二智,双照理事,无所不彻,故曰映被一切。

可谓不孤佛化二句,佛从大悲心海,流出教法,化度众生。众生能依教修治自性,令己灵终不埋没,可谓不孤佛化,不负己灵矣。是为发菩提心,第七因缘也。七尊重己灵竟。

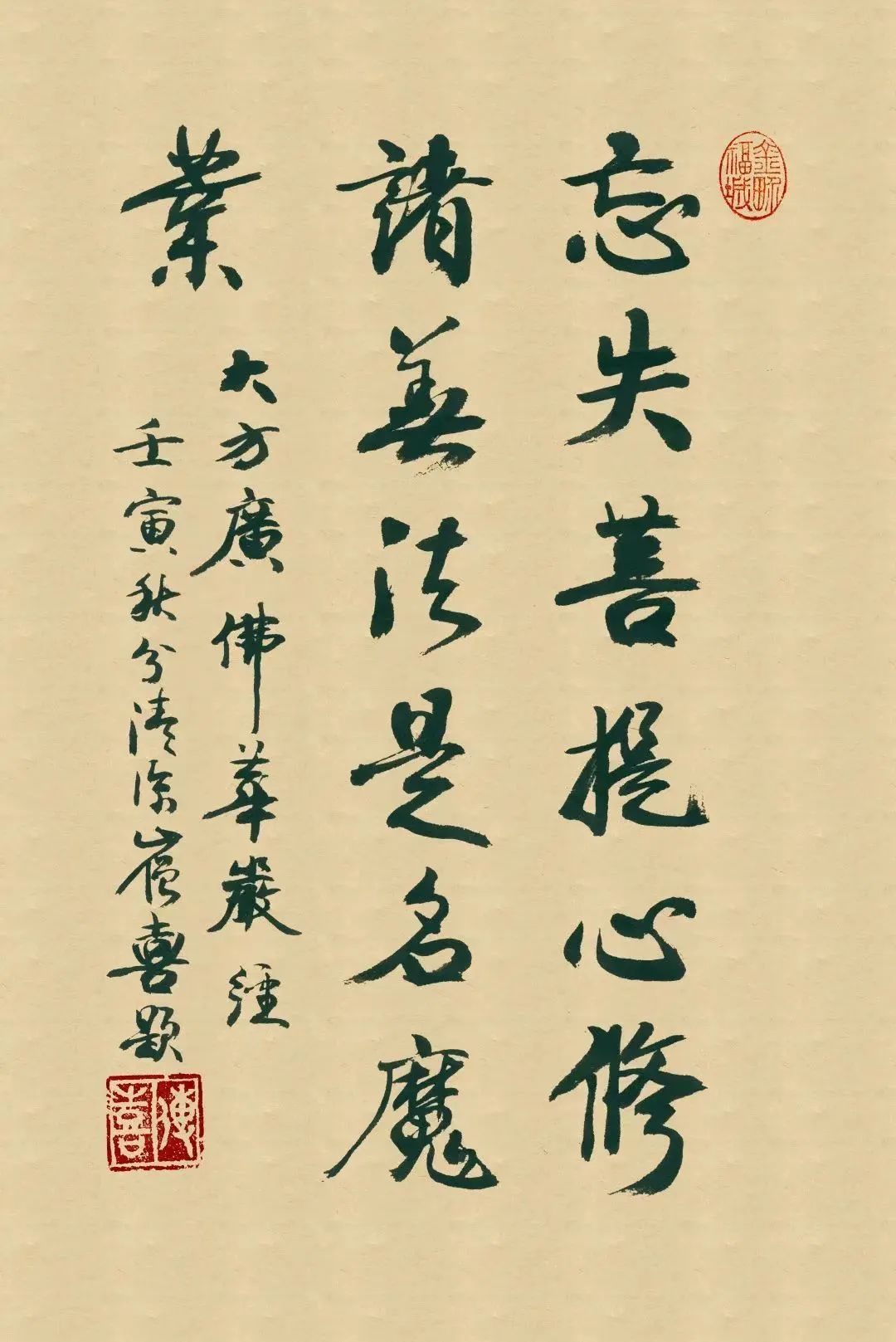

丙八 忏悔业障

云何忏悔业障?经言:犯一吉罗,如四天王寿五百岁,堕泥犁中。吉罗小罪,尚获此报,何况重罪,其报难言。

此承上无量业系而来。既然有业,定能为障。障菩提心,障菩提行,障菩提果。非特凡夫有漏之业,应当忏悔。二乘圣人,一向偏空之业;权教菩萨,未能离相之业,皆应共行忏悔。

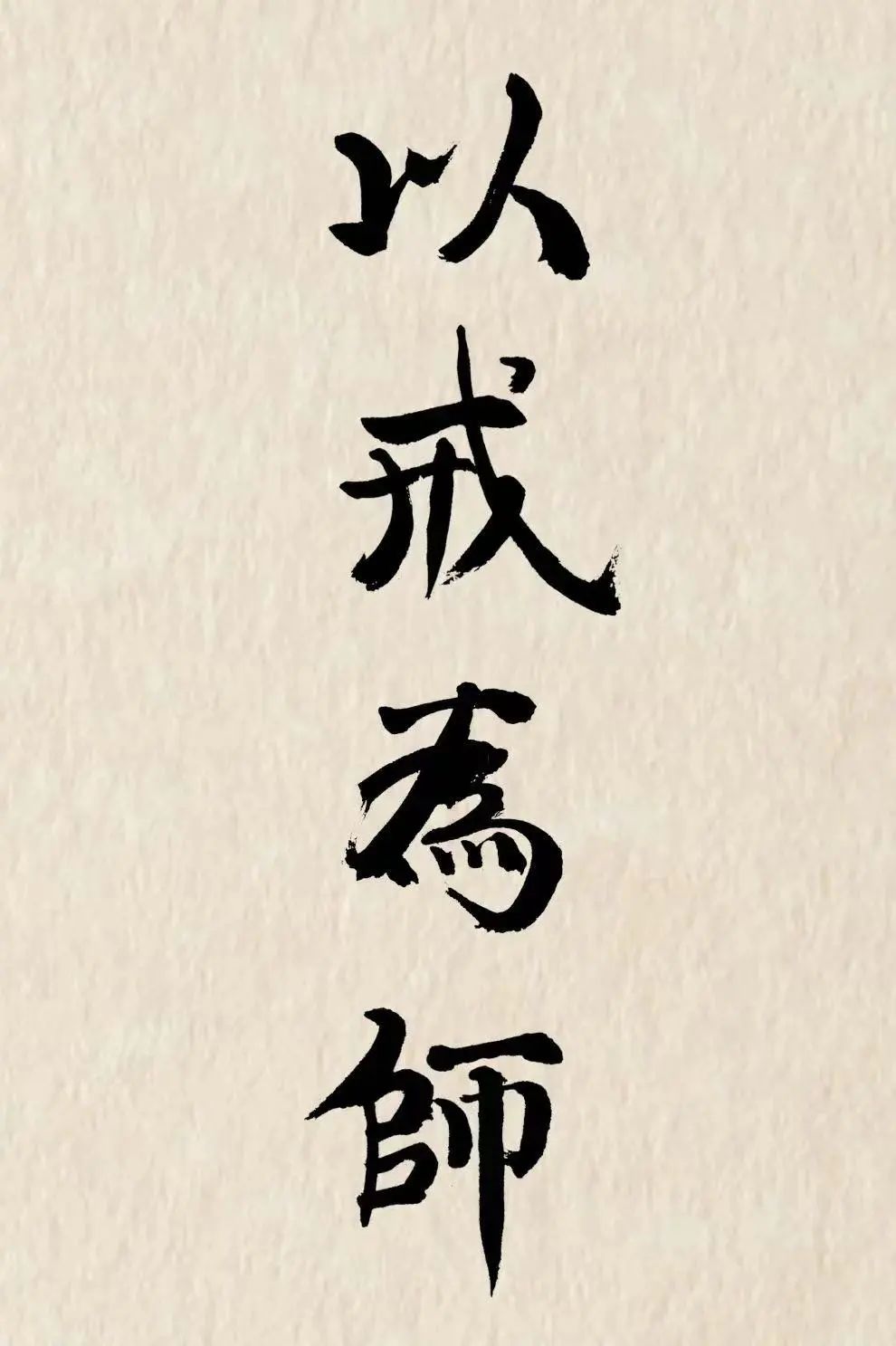

忏悔有理事二忏:理忏,若欲忏悔者,端坐念实相(实相无相、大乘真理),我心自空,罪福无主。又偈云:“罪性本空由心造,心若灭时罪亦亡,心灭罪亡两俱空,是则名为真忏悔。”事忏,则须假坛仪事相,结坛修法,身旋礼,口读诵(或经或咒或忏文或佛号),心策观。观身口意三业,累生所作众罪。今以三业,同时忏悔,承三宝慈力,及忏悔心力,一切业障,悉皆除灭。

吉罗即突吉罗(译恶作,但属身口,不属于意),是五篇戒法,第五篇之名。一、波罗夷罪(译云弃,又译断头)。如犯此罪,永弃佛法海外,为佛法所不容,又如人断头,不能再生,犯者,不得再为僧。比丘,淫杀盗妄四戒。比丘尼,加触八覆随四种,共八戒。二、僧伽婆尸沙(译僧残)。僧犯此罪,殆濒于死,仅有残余之命,须向僧众忏悔,以全残命。比丘十三戒,比丘尼十七戒。三、波逸提罪(译曰堕)。堕狱之人也。此有舍堕,与堕二种。二种合之,比丘一百二十戒,比丘尼二百八戒。四、波罗提舍尼(译曰向彼悔)。向他比丘忏悔,便得灭除之罪也。比丘四戒,比丘尼八戒。五、突吉罗(译云恶作)。所作之恶也,其罪尤轻。比丘二不定,百众学,七灭诤,合有一百九戒。比丘尼亦同。而五篇合共:比丘二百五十戒,比丘尼加一百。

此一吉罗,乃犯一种突吉罗罪,应堕泥犁(地狱)中受苦,如四天王天寿命五百岁。此天以人间五十年,为一昼夜。照三十日为一月计算,一月合人间一千五百年。复以十二月为一年计算,一年合人间一万八千年。五百岁,合人间九百万年。应当观察:吉罗小罪,尚获如此久长时间堕狱之报。何况重罪,其报难言。反显重罪,必招极苦。

今我等日用之中,一举一动,恒违戒律。一餐一水,频犯尸罗。一日所犯,亦应无量。何况终身历劫,所起之罪,更不可言矣。

此叙业障深重。我等日用之中,常犯戒律。一餐一水,即煮饭烹茶,水内有虫,难免伤生害命,故曰频(常也)犯。尸罗译云戒。只就一日而论,所犯之戒,亦应(平声)无量。何况下三句反显,终身历劫所起之罪,更不可言。如普贤菩萨云:“罪若有体相者,尽虚空界,不能容受。”

且以五戒言之,十人九犯,少露多藏。五戒名为优婆塞戒,尚不具足。何况沙弥、比丘、菩萨等戒,又不必言矣。问其名,则曰:我比丘也。问其实,则尚不足为优婆塞也。岂不可愧哉!

此段警词,自警警人。现在我等出家比丘,姑且以五戒言之,十人之中,八九皆犯。犯之少有发露忏悔,多是包藏瑕疵。五戒乃是在家优婆塞(译曰近事男)戒,尚且持之不完全。下反显,何况沙弥十戒,比丘二百五十戒,菩萨十重四十八轻等戒,又不必言矣。问其名下,名实不相符,名是比丘,实则不足为优婆塞,岂不愧哉!

当知佛戒不受则已,受则不可毁犯。不犯则已,犯则终必堕落。若非自愍愍他,自伤伤他,身口并切,声泪俱下;普与众生,求哀忏悔。则千生万劫,恶报难逃。是为发菩提心第八因缘也。

当知,乃劝导意。应当以慧照观察,了知佛戒不受则已,既受则应终身持守,不可毁犯。不犯自然无过,故曰则已。犯则有罪,定招恶报。终,谓末后结果,必致堕落三恶道也。

若非自愍愍他,自伤伤他:乃悲己以及人。身口并切者:三业同时恳切,身则虔诚礼拜,口则发露罪愆。身口二业,必由于意。声泪俱下:即形容恳切之状,普与众生求哀忏悔:上有若非二字,即谓若不如是,则罪业不消,千生万劫,堕在苦趣,恶报难逃。是为发菩提心第八因缘也。八忏悔业障竟。

未

完

待

续