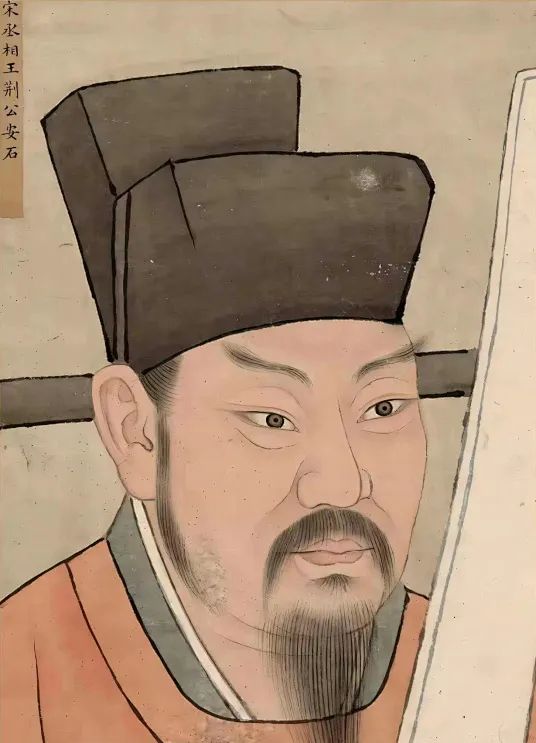

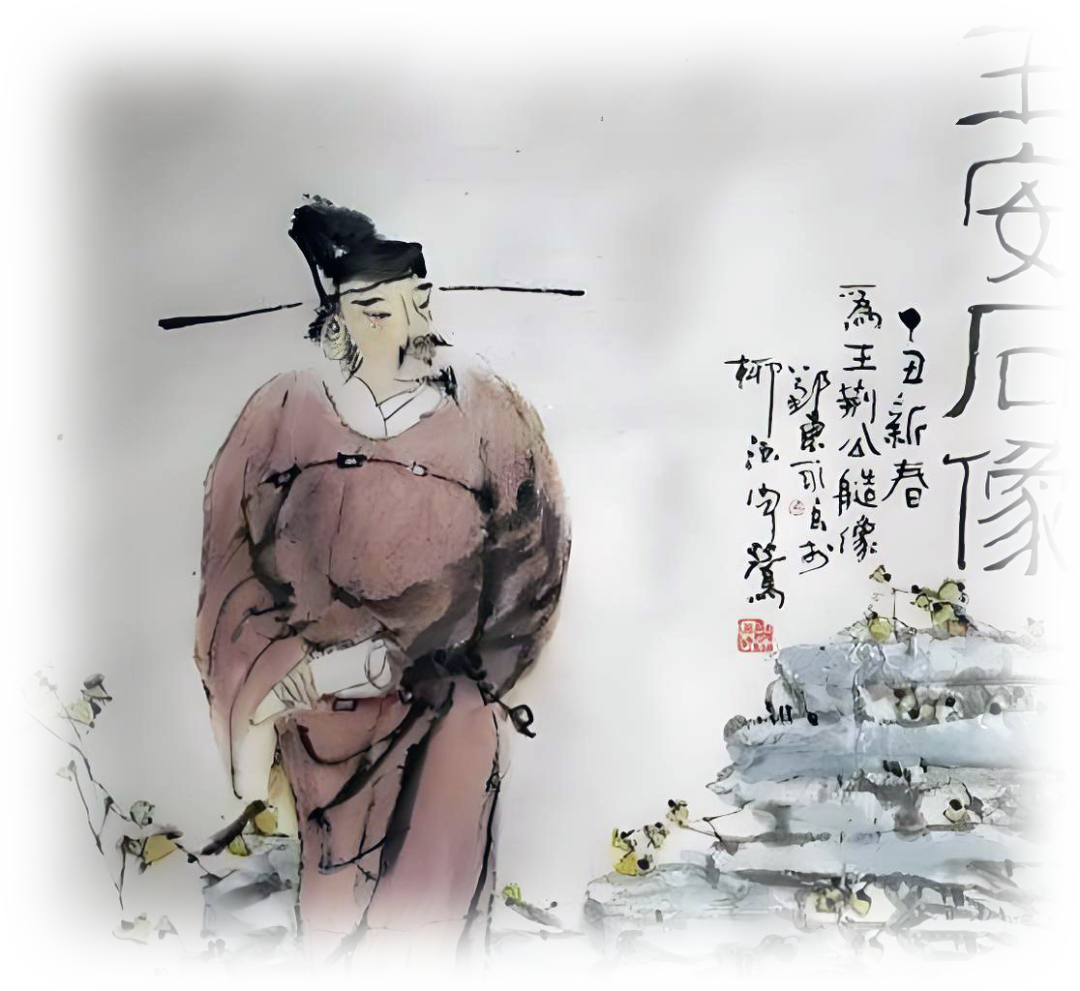

半山园里王荆公 | 诗人与宰相背后,他是“半山居士”

从千年前的北宋到现在,

物换星移,王朝兴衰更替。

沧桑过往的历史长河中,

有位大家,至今声名远播。

他文才横溢,学贯千载,

名列“唐宋八大家”之一。

他曾官拜宰相,清正高洁,

“熙宁变法”影响深远。

北宋政治家、文学家欧阳修评述其:

“器识深远,沉静寡言,

宝贵不染其心,利害不移其守。”

晚年,他长避金陵钟山,

尽去纷纭,遗远世荣。

他,就是王安石。

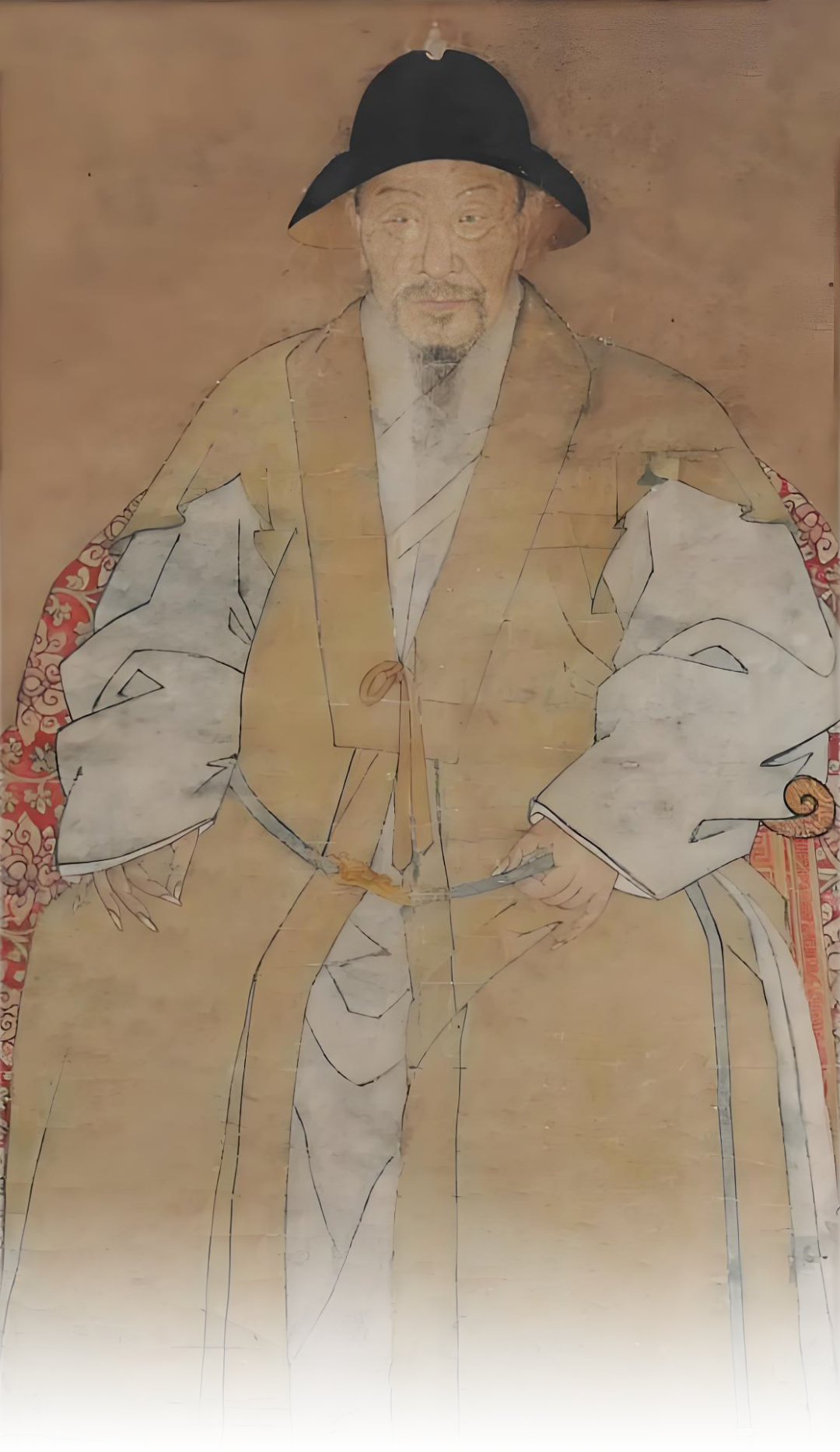

王安石,字介甫,号半山,谥文,封荆国公,世人又称王荆公,江西临川人,出生于公元1021年十一月十三日,距今一千零三年,从小敏而好学,天资超群。21岁考取进士,历任扬州签判、明州鄞县知县等职。47岁,被宋神宗任命为副宰相,开创了著名的“王安石变法”(又称熙宁变法),大刀阔斧地进行全方位改革,持续了十几年,影响深远。

PART.01

高瞻寻源 提振国之纲本

现在广为人知的是,神宗时变法提出“大明法度、众建贤才”,强调推行外在“法度”和礼义教化,其实在王安石呈给前朝宋仁宗的《万言书》中,已经蕴含着变法思想的源头——

他看到万相背后有着统一的、可启明人们心智的大道,故提出当时的社会并不缺法令,而是从根源上忽略了承袭上古先王们治理的意旨,所以应首重中华文化的导育,再往下规定细则。

这近似于“内圣外王”的道理,即在整个制度之上,需先内省、自修成仁,继而向外经世治国、兼济天下。

全篇《万言书》言辞恳切,力透纸背,并包含着与佛教注重缘起的相似的思想特点,被著名文学家梁启超盛赞是“秦汉以下第一大文”。

PART.02

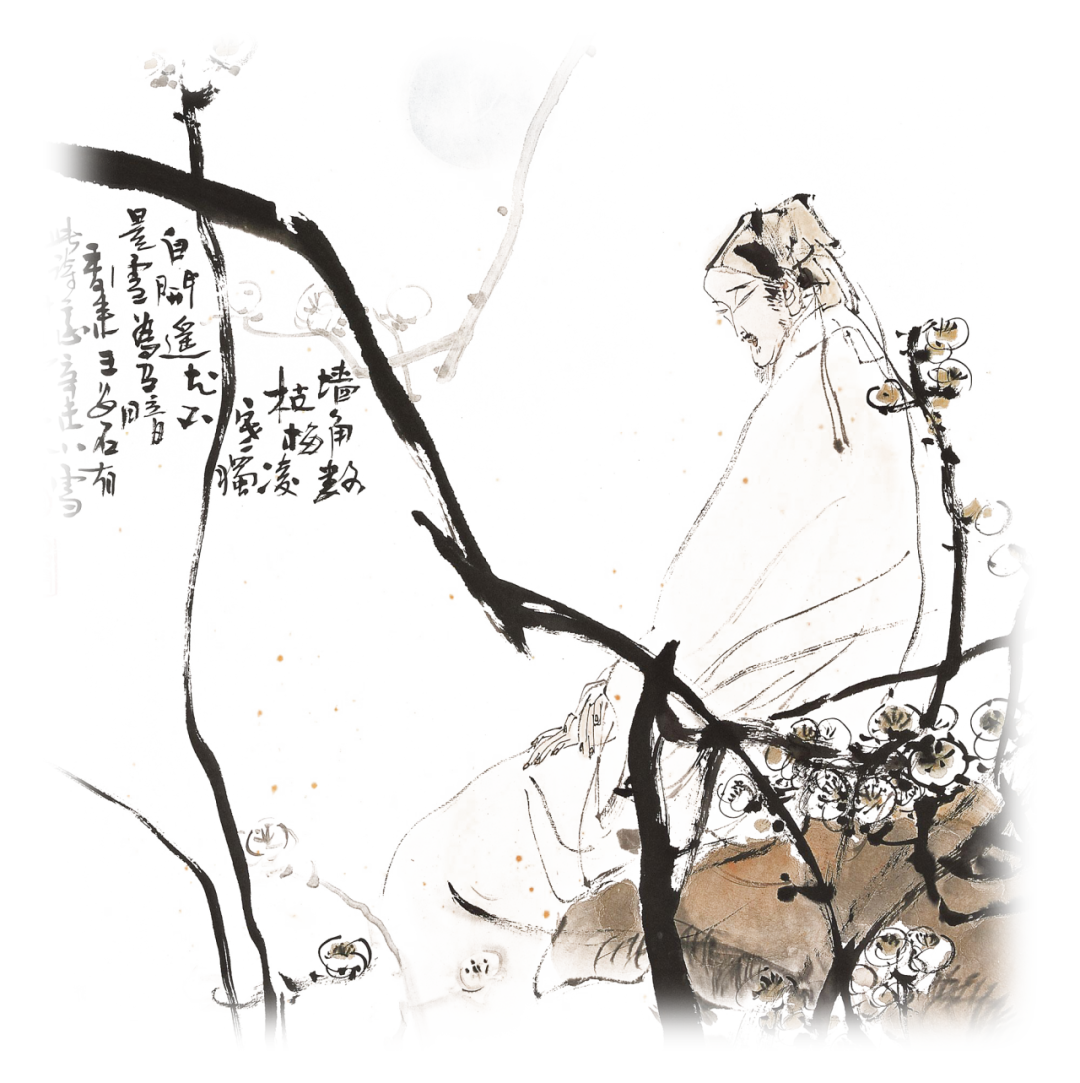

由“浓”转“淡” 出入自在

王安石虽然在任上一直兢兢业业,但出人意料的是,他在拜相之日曾写下“霜筠雪竹钟山寺,投老归与寄此生”之句,可见在他虽身处庙堂,亦向往自在超世。

在生活上,他也不爱声色宴游、不讲究吃穿用度,处处注重内修己身,有着磐石般坚定的风骨。

熙宁九年,他再次罢相,看透人间荣辱虚幻,退居江宁(今南京)钟山旁,住进了连围墙都不设的“半山园”。

朝堂上的王荆公消失了,在钟山林秀间,多了位洒脱超然的“半山居士”。

从此,日暮不再峥嵘,出入只披一身清霞。

“回首三千大千界,此身犹是一微尘。”

——王安石《题山寺扉》

PART.03

半山园中的明妙本觉

风烟俱净,功名如梦,明妙的本觉仍鲜活灵动。

退居钟山的日子里,王安石每日里捧读佛经,闲话僧房,自号“半山老人”。

徜徉于大自然的幽静与五蕴皆空的禅境中,王安石发出了人生如梦之叹:

《怀钟山》

投老归来供奉班,尘埃无复见钟山。

何须更待黄粱熟,始觉人间是梦间。

《读维摩经有感》

身如泡沫亦如风,刀割香涂共一空。

宴坐世间观此理,维摩虽病有神通。

他佛法中突破了生命的困窘,如拨云见日,找到了新的方向。

元丰七年,王安石捐宅为寺,宋神宗赐额“报宁禅寺”,延请临济宗克文禅师为开山鼻祖。

报宁禅寺又称半山寺,在原址上修建的王安石故居,位于今南京清溪路。

“物我皆畏苦,舍之宁啖(意为吃)茹(意为素蔬)。”

——《放鱼》·王安石

“公(指王安石)性不杀物,至金陵,每得生鱼,多放池中。”

——《续墨客挥犀》

生活中的王安石直到晚年也不喜坐轿,说“自古王公虽不道,未尝敢以人代畜也”;他亦不喜杀生,还在外出时常解救搁浅的鱼,写下“濠梁最忆知鱼乐”,道出了希望所有众生皆能自在安乐的悲悯之情。

其实,王安石从年轻时就佛缘深厚,年轻时就结交了许多高僧大德。

他与蒋山觉海禅师的交情很深。觉海外表木讷而内隐慧珠,年轻时就与王安石成了好友,义若兄弟。王安石贵为宰相后,觉海因避结交权贵之嫌,特意疏远王安石。待到王安石辞官归隐,两人又和好如初,清谈终日。

他在鄞县(今宁波鄞州区)任期时,时常到育王、天童寺等寺留宿,与佛门结下不解之缘。

他曾多次在写给亲友的信函中,劝诫对方读经参悟。比如在《再答吕吉甫书》中,劝朋友吕惠卿“观身与世,如泡梦幻,若不以洗心,而沈于诸妄,不亦悲乎!”(大意是:我们和这个世界都像梦幻泡影,如果不愿振作觉悟,沉沦其中被虚妄迷惑,岂不可悲吗!)

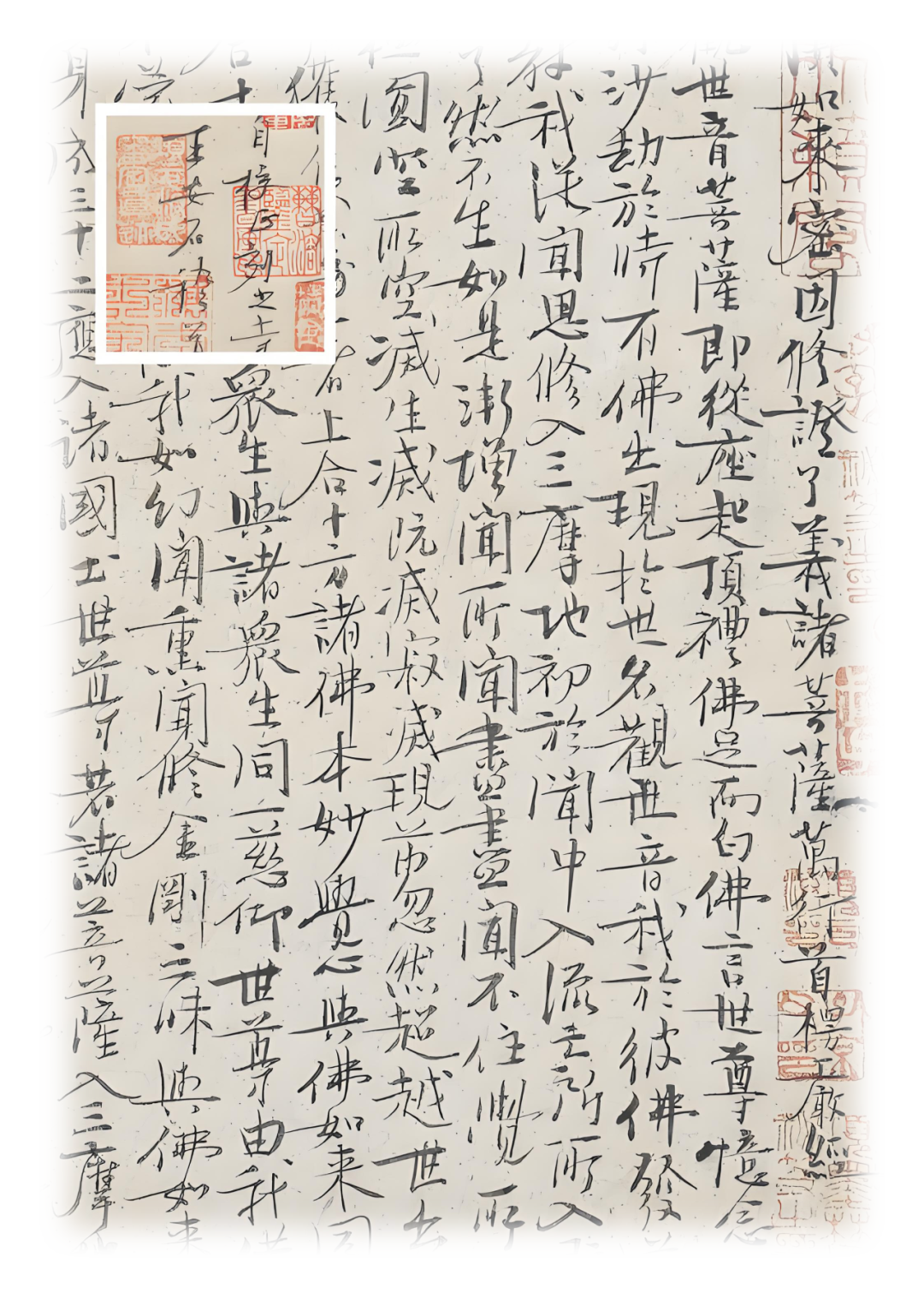

北宋王安石行书真迹《楞严经旨要》卷(局部)

上海博物馆藏 左上为王安石亲自署名.

此卷为王安石去世前一年(公元1085年)亲自校正楞严经卷文字,摘录了经中“观世音发妙耳门、从闻思修,随机变化现身说法,渡厄救难”之一段。

据宋人笔记和书目统计,王安石曾注释过《金刚经》《楞严经》《维摩诘经》《华严经》等佛经。

他也曾向临济宗觉海赞元禅师问道,颇得教益。曾有诗赠赞元曰:“往来城府住山林,诸法翛然但一音。不与物违真道广,每随缘起自禅深。舌根已净谁能坏,足迹如空我得寻。岁晚北窗聊寄傲,蒲萄零落半床阴。”

他还与克文禅师讨论过《圆觉经》“皆证”义,对佛教教义有自己独特的理解。禅门《嘉泰普灯录》、《续传灯录》将王安石列为真净克文禅师的法嗣,属临济宗南岳下十三世。

PART.04

千古名句里的菩萨情怀

在王安石的别集中,关于佛教的诗也占相当多的比重。其中《望江南•归依三宝赞》,这首词文辞庄丽,意境广大,既有对三宝恭敬的赞叹,也有他对三宝深刻的理解:

《望江南•归依三宝赞》

归依众,梵行四威仪。

愿我遍游诸佛土,十方贤圣不相离。

永灭世间痴。

归依法,法法不思议。

愿我六根常寂静,心如宝月映琉璃。了法更无疑。

归依佛,弹指越三祗。

愿我速登无上觉,还如佛坐道场时。

能智又能悲。

三界里,有取总灾危。

普愿众生同我愿,能于空有善思惟。

三宝共住持。

三参法师:

“归依众,梵行四威仪。愿我遍游诸佛土,十方贤圣不相离,永灭世间痴。”

僧是什么?除了指外在“梵行四威仪”的僧相,住持三宝的、得大自在的贤圣僧,还有内心解脱的自在,“遍游诸佛土”,我们心量的自在,能与“十方贤圣不相离”,能永灭心中的愚痴、黑暗,这是僧。

所以“归依僧”的这个“僧”,从缘起上的、世俗显现的住持三宝到自性三宝,从理体的三宝到受用的三宝,体、相、用都是具足的。

“归依法,法法不思议。愿我六根常寂静,心如宝月映琉璃,了法更无疑。”

“法法不思议”,因为都是从如来不可思议的慧所流出的,所以法法都不可思议。

“了法更无疑”,这就像《妙法莲华经》里说的“唯此一事实,余二则非真”。

“归依佛,弹指越三祗。愿我速登无上觉,还如佛坐道场时,能智又能悲。”

我们的正觉甚至比虚空还要广大,所以“弹指越三祗”,我们的觉性可以在弹指间就超越三大阿僧祇劫、十方世界,因此佛陀一成佛就讲“大、方、广”。

有了如此生命的觉醒、生命的情怀,然后回过头来总地回向:

“三界里,有取总灾危。普愿众生同我愿,能于空有善思维,三宝共住持。”

对这个有漏的世界看不破、还有“取”、还皈依它,这本身就是一种危机,所以王安石发出感叹:“普愿众生同我愿,能于空有善思惟,三宝共住持。”

“空”是智慧,“有”是三界二十五有,请问我们是皈依三界二十五有,还是皈依真空的智慧?如果执着于这“二十五有”,就叫“有取心”,落在有取心里,就等于又给自己埋下了轮回的轨迹,所以三界不可住,犹如火宅,犹如牢狱。

而当有了真空的智慧,就能识别妙有,明白正报、依报只是方便,不能作为实有。所以要学会抉择出智慧,就像鹅王从水中能抉取出乳来,我们也要在“空有”中去“善思维”,去知道什么是三宝,那么真正的自性三宝、受用三宝就都会现前了。

这首词境界之高,千百年来很少有人超越。所以就可以知道,王安石虽然显现的是世间身,实际上是一个大菩萨。他的心灵是解脱的,他的生命是勇猛精进的。这样的人就不会怕死、不会苟安,就会是民族的“脊梁”、国家的砥柱。

所以有佛教修养的人,能建功立业,也经得起大起大落。因为早已把肉体凡胎置之度外,充满了历史的勇气和抱负。对于凡夫来说不可为的,他们也能去为之,成为时代的中流砥柱,力挽狂澜。