这样做,弥勒佛的功德福报能超时空地加持我们

请点击以上图片观看精彩视频

(视频时长:30分40秒)

《灵峰宗论·示元白》 第四集

灵

峰

宗

论

示

元

白

蕅益大师

南无本师释迦牟尼佛

南无大智文殊师利菩萨

一心顶礼蕅益大师

一心顶礼印光大师

一心顶礼虚云老和尚

一心顶礼悟公上人

为一切如母有情究竟利乐发无上菩提心

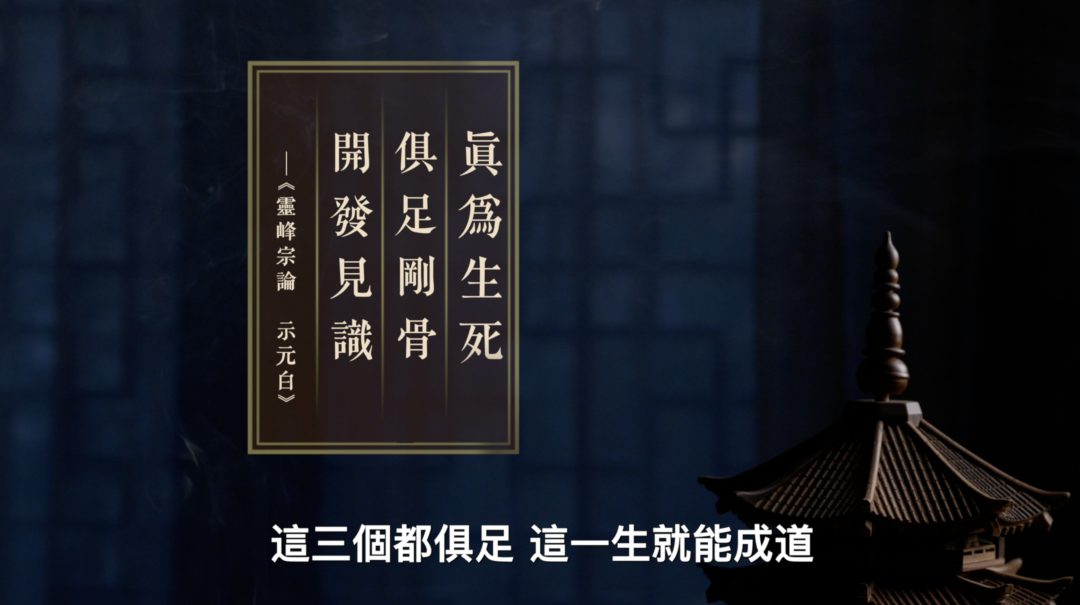

大家把《灵峰宗论·示元白》这一篇文用用功,或是能背得,或是把它熟记。蕅益大师在这里提出了三点:真为生死、具足刚骨、开发见识。我们这一辈子至少要记住这三点。这三点都具足,我们这一生就能成道;这三个缺任何一个,都成不了道。

为什么我们要学习蕅益大师的文章呢?因为他老人家就是即生成就的,而且善根深厚。蕅益大师是净土宗的第九祖,学通天台教法,而且参禅依《楞严经》而开悟;行也是有很精严的戒律。他也有好几本著作是关于律学的。不仅仅自己行持严谨,他对律学也很精通。

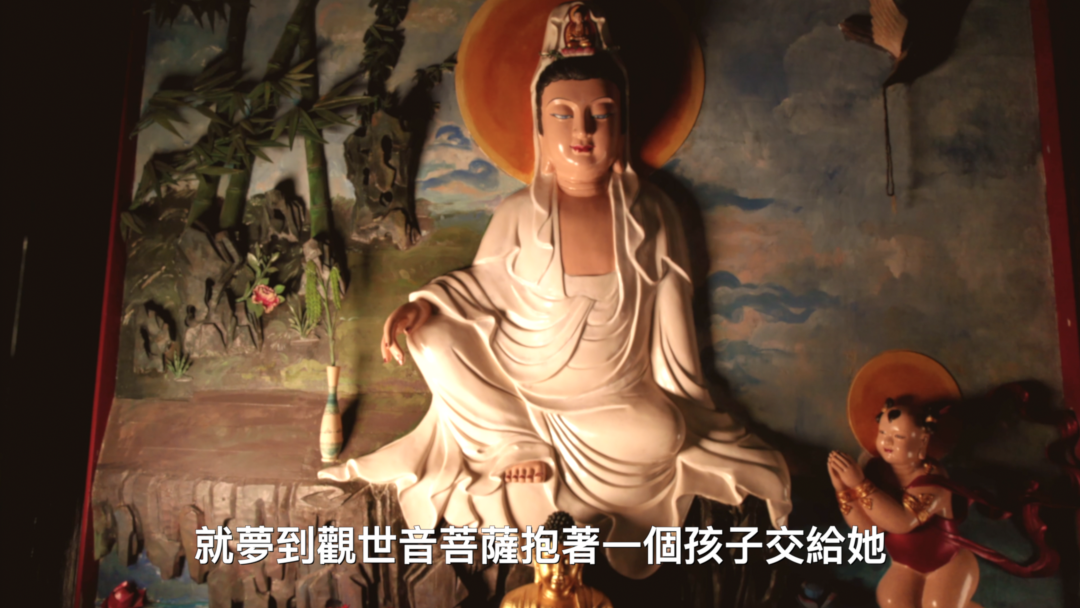

观音送子

蕅益大师的父亲岐仲,婚后一直无子,修斋持念大悲咒十年为求子。大师的妈妈金氏,梦到观世音菩萨抱着一个孩子交给她,然后就诞生了蕅益大师。我们本师释迦牟尼佛,是净饭王和摩耶夫人依婆罗门的方法修了二十年,以温和善良的方式来统治他们的国土、善待人民,而且虔诚信仰,摩耶夫人才夜梦白象入腹,诞生了释迦牟尼佛。

蕅益大师从出生就耳濡目染受爸爸的影响,在佛教的氛围中,所以到七岁的时候他就已经是吃长斋了(吃长斋属于很严格地吃纯素)。但是后来十二岁上学,那个时代的孩子上学比较晚,大师也有很幸福的童年,不用背着沉沉的书包。虽然小时候家庭氛围都是学佛的,但是他读书后,当他从家庭文化、佛教文化里走出来,在读当时社会的主流文化的时候,实际上这时就开始产生了逆反,所以他就写了《辟佛论》,也放弃了过去那种斋戒的生活,跟着社会的主流年轻人一起吃肉喝酒。

直到他十七岁时,看到莲池大师的《自知录序》及《竹窗随笔》,把他的善根唤醒了,就把自己写的几十篇《辟佛论》都烧掉了。

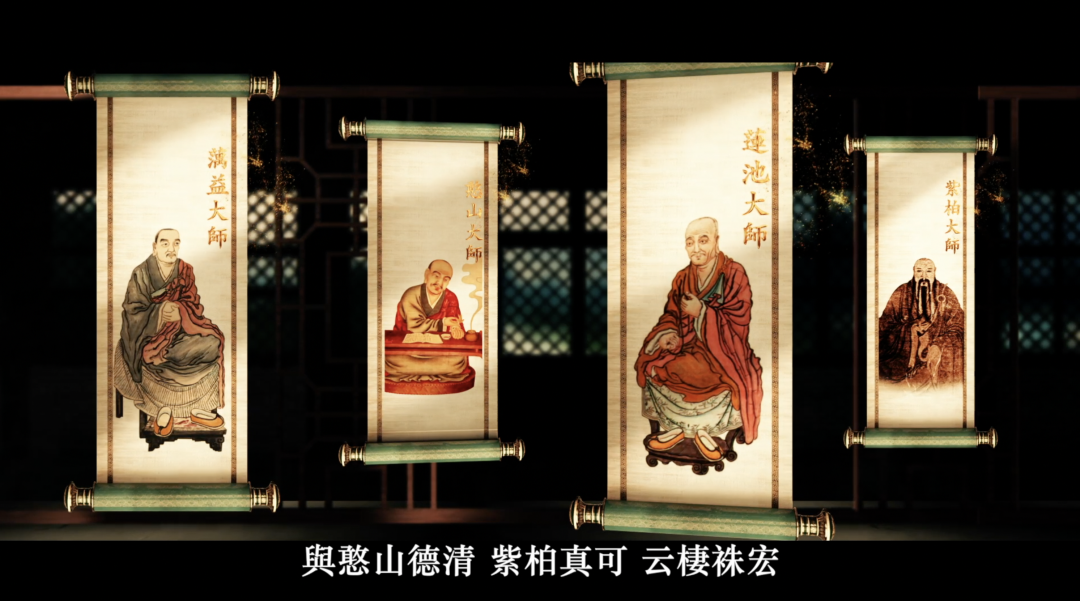

所以莲池大师的书以后我们有机会要看看。他的文章就是一个小标题,一篇小短文,有的文章也就几十个字,但主题明晰、非常透彻。看他的文字,读者也带上了他的觉性之光。莲池大师是什么人?八地菩萨。刚才我们已经讲到了明朝有“四大高僧”:莲池大师、憨山大师,紫柏大师,还有一位就是蕅益大师。

天下归仁

二十岁的时候,蕅益大师注解《论语》,到“天下归仁”的时候,他就注解不了。也就是他在现实的生活当中很难找到净土,所以我们要珍惜现有的这一切,乃至往后退、退、退,至少退到我们的心,心要保持一方净土。把我们的希望寄托在极乐世界,然后留这个身体在这里消业障、修资粮、结人缘,只剩好的在这个世界。

那作为蕅益大师,当时他如果没有佛教的世界观、人生观,他没有看到诸佛菩萨的内在威德的话,他怎么去解释“天下归仁”呢?因为孔孟没有开显出平行宇宙。孔孟之道里既不讲天堂,也不讲佛国。

所以当他要注解“归仁”的状态时,废寝忘食三昼夜。这说明蕅益大师做学问、治学是多么严谨,所以这也注定了,他要想真正地去领悟“天下归仁”,会从佛教里去寻找答案。而且当从佛教里找到了答案、找到动力之后,又能够把这个力量借给儒家。所以自宋以后,儒家的大学者、顶梁柱基本上都是从佛教里受益了之后,以佛教的智慧、以佛教的菩萨精神,再去实现社会价值时,通过儒学、通过理学或者心学自开一套。

心灵是超时空的

我们的肉体虽然在二十一世纪,但是我们的心灵要超时空到佛陀时代去。因为从量子的角度、从我们脑意识的角度,意识是超时空的、无量光无量寿的,甚至跟极乐世界是可以链接的。

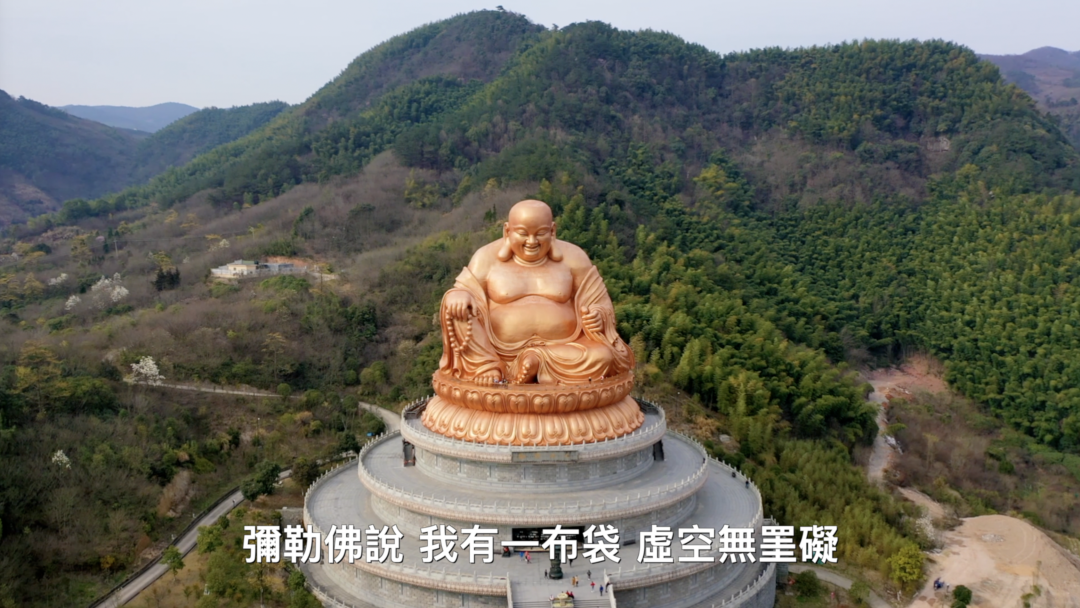

从魏晋南北朝一直到隋唐,中国盛行弥勒佛信仰。弥勒佛成道的时候,我们人类的寿命是八万四千岁,所以佛陀也告诉我们,如果用我们心灵超越时空地忆念弥勒菩萨,也会得到弥勒菩萨的加持。因为弥勒菩萨出生的时候,人间实践十善道,人都很好,风调雨顺、人心向善。所以魏晋南北朝乃至隋唐的人,很多都祈祷弥勒佛,从祂老人家的福报里去汲取加持力。

所以哪里造弥勒大佛,那个地方就没有天灾人祸,因为这是弥勒佛他老人家修行功德护佑。他的修行就是坦荡荡的,弥勒佛说“我有一布袋,虚空无挂碍。”他就是坦荡荡的、大慈三昧,当你一看到祂,烦恼马上就荡然无存了。因此在中国的佛教历史上,有一千多年非常盛行弥勒信仰。

以佛菩萨的愿力、佛菩萨的功德力、佛菩萨国土正报依报的力量为支点,才能撬动我们这个娑婆世界,把它往善的方面滚动一点。否则如何“挽狂澜于既倒”?怎么能够化五浊为净土?人间净土的力量不是从人间来的,是从佛菩萨的功德愿力里来的。

已经学佛了,跟三宝接轨、得到三宝加被后,一方面我们的心已经归属在极乐世界了,如果我们的肉身很强大,我们还能结人缘,但是这个强大的肉身不要用错方向,叫“不忘初心”。

具大刚骨 开发知见

蕅益大师这三点很重要,特别第二个“具大刚骨”,也就是无论如何,都不要动摇了生脱死的心愿,要有强大的定力、然后开发知见,开发知见就是要有究竟的智慧。

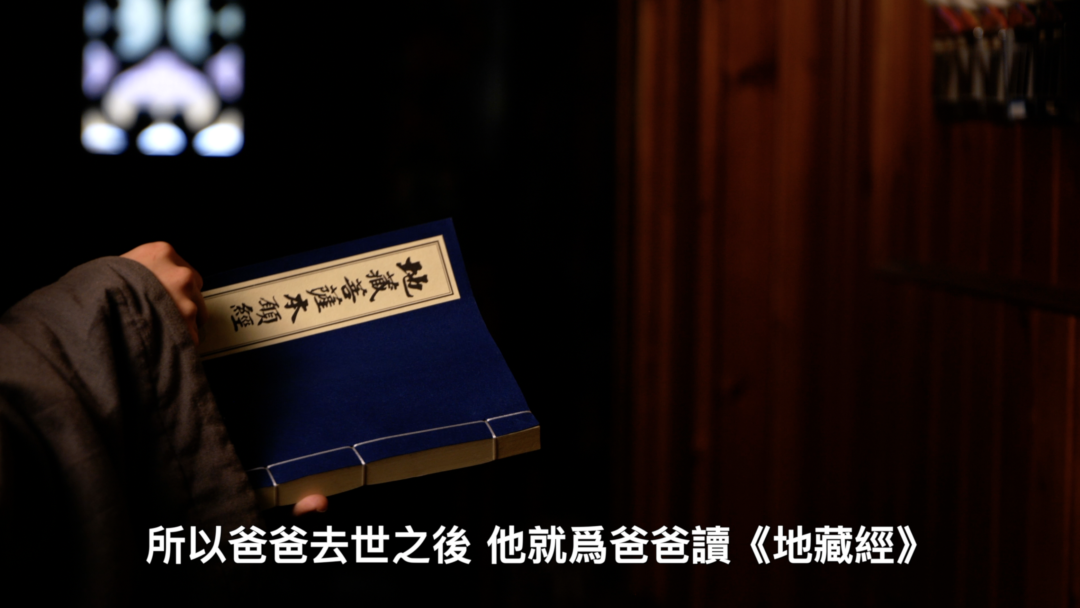

二十岁那年冬天,也是他注解“天下归仁”的那一年冬天,他的爸爸就生病去世了。因为爸爸是信佛的,所以他这时也改了,读了莲池大师的书之后,又恢复了亲近三宝的这种信心。他就为爸爸读《地藏经》,在读《地藏经》的时候就发起了想出家的心,以出家来报父母恩。从二十岁爸爸往生的因缘,读《地藏经》发出世心之后,就开始精进地持佛名,念“南无阿弥陀佛”。

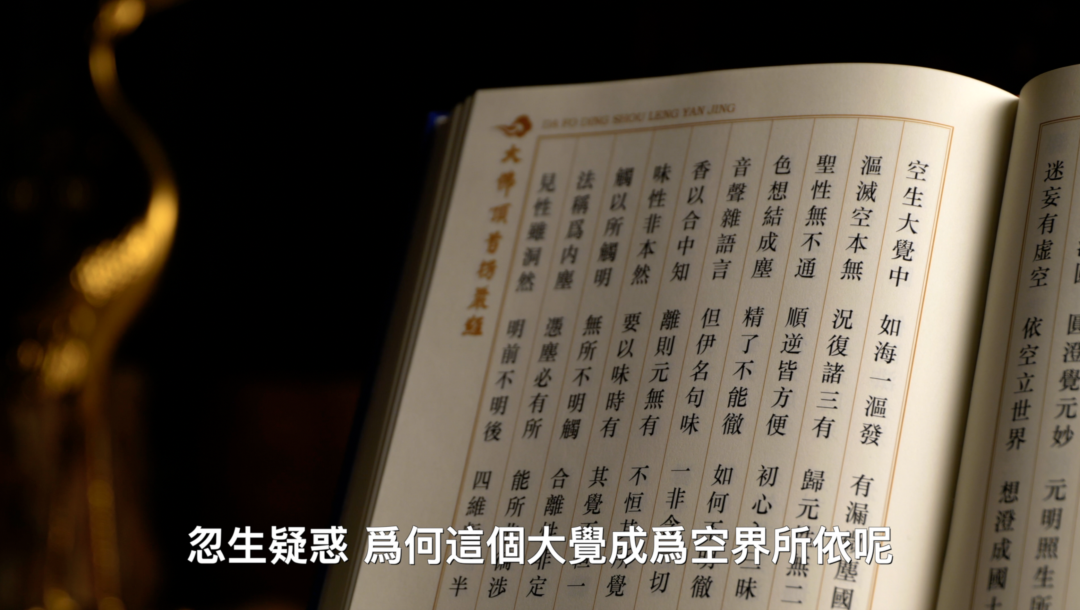

二十三岁的时候,听法师讲《楞严经》,听到“空生大觉中”时忽生疑惑:为何这个大觉成为空界所依呢?空都够大了,空依什么生?空依大觉生。这时,一下子就想不通了。一个做学问的人不能存疑、得明白它,这种人就属于上根利器。所以学无上乘有“句义灌顶”,也就是读到文义,你必须要了解它的意思,如果你能达到这个状态,那你还了得了;就怕我们一读,文字是文字,意思是什么,不知道。

觉是什么呢?空都是依着觉的。那觉是什么呢?空生大觉中?想这个问题时“闷绝无措”,一会儿昏沉一会儿散乱,用不了功夫。因为没有明白,不明白就是这样,所以便在佛前发四十八愿,决志出家。《楞严经》是破魔的,听《楞严经》又一次地,实际上等于给他荡涤身心,让他再一次地苏醒过来,一旦苏醒了之后,他往世的善根就逐渐地显发出来了。

到二十四岁的时候,梦里面就礼憨山大师,对着大师就在那儿流泪,自恨缘薄相见太晚。这种虔诚,我们想象一下,一个人在梦里都这么激动,都这么渴望,那你想想看他对善知识的渴望之心,不是在梦里突然生起,这是因为他醒着的时候,白天就特别渴望亲近具缘的善知识。

依止善知识要发长远心

为什么憨山大师能位列明朝四大高僧?因为他是大彻大悟的。以前佛教界都有挂牌开悟的。过去会写的,过去一代一代认可,过去对法卷还是很认真的。唐朝的时候,你看弟子依止祖师要多少年啊!弟子参究,开悟了,祖师才会给他印证,让大家也知道——“他开悟了!”然后请他为首座。过去做执事都是要开悟的,特别是首座之类的,更不要说方丈了。

在寺院大家学习佛法,这时候佛就降临了,这就是正法了,多幸福啊。我们尽量在这里多长养一点、培养得生命强大一点。我们的法身慧命长大一点,能经得起风雨了,才能出去;否则,培养一个小人参娃,出去都被魔干掉了。往往我们出家人在禅堂里坐得不错,养得有一点光了,但是无明火会更旺。为什么?贪恋清静,我执培得大,不能碰他,所以禅和子火气很旺。学教的呢?学教容易有增上慢。

信心增上 越懂越幸福

我们努力地保持,就是为了让大家能够进步,不单单进步还坚固、不退转,这一生毕竟解脱。最好自己也觉得“我感觉到解脱有希望,我感觉到了诸佛菩萨的功德力”,明白我们的佛性本身就不生不灭的。

佛法除了有一个世间凡人的历史传承,从三千多年前,释迦佛陀诞生到今天,有这样一个人类的时间传承;佛法还有超越时间的传承,还有现量的。佛时时看着我们,虽然我们现在还不懂,好在我们有信心。等我们信心增长,以后越来越懂,你就会越来越幸福。

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

欢迎关注