武则天朝国师:看智慧最高的人如何修行

武则天朝国师:

看智慧最高的人如何修行

在《大藏经·华严发菩提心章》中,法藏大师记述了这样一段问答:

问:“众生修行,为要籍受持圣教,方成行耶?为要须舍教法行,方成立耶?”

答:“通辨此义,略有十类众生:

一者、自有众生元不识教,悬舍圣言,师自妄心,或随邪友违教修行,以为心要。外现威仪,内实朽㦨,巧伪诳惑,是魔徒党,此为最恶人也。

二者、自有众生亦背圣教不读经典,唯以质直心,随逐前巧伪人,谓为出要,勤苦修行竟无所益,此虽胜于前类,犹非好人也。此上二人俱舍圣教,不得义理。

三者、自有众生闻前二人背教为损,即便唯读圣言不解义意,莫知修行,唯以巧伪傍依圣教,求名求利,违自所诵,顺妄背真,此虽不舍圣言,犹非好人也。

四者、自有众生虽受持读诵唯逐文句,不知义理,不解修行,唯以直心读诵为业,虽无巧伪胜过前人,犹非究竟。此上二人俱不舍圣教而不得义理也。

五者、自有众生读诵圣教,分知解行,随力修行,多读文句,少有修行。虽是好人,犹未究竟。

六者、自有众生广寻圣教,遍知解行,渐略圣言,而顺教修行,取意专修不复多读。此虽复胜前,犹非究竟。

七者、自有众生受持圣教深会其意,亡筌得实,唯在修行,不复寻言。虽舍教筌,犹非究竟。

八者、自有众生寻教得旨,知一切法无不称性,是故于文字教法亦不待舍离,持此顺称之教则为正行,此虽不舍教而得真,犹非究竟。

九者、自有众生常受持称性之言教,遂得于教不舍不着,恒观绝言之真理,乃得于理亦不舍亦不滞,俱起二行故。《经》曰:‘圣说法,圣默然’者,是其事也。此虽理事无碍,二行俱起,犹非究竟。

十者、自有众生寻教得真,会理、教无碍常观理而不碍持教,恒诵习而不碍观空。故《经》曰:‘成就第一诚谛之语,如说能行,如行能说,乃至学三世诸佛无二语,随顺如来一切智慧’等,此则理教俱融,合成一观,方为究竟也。”

(摘自《华严发菩提心章》

正德四年纳锦绫山

曼陀罗院 魏国西寺沙门法藏述)

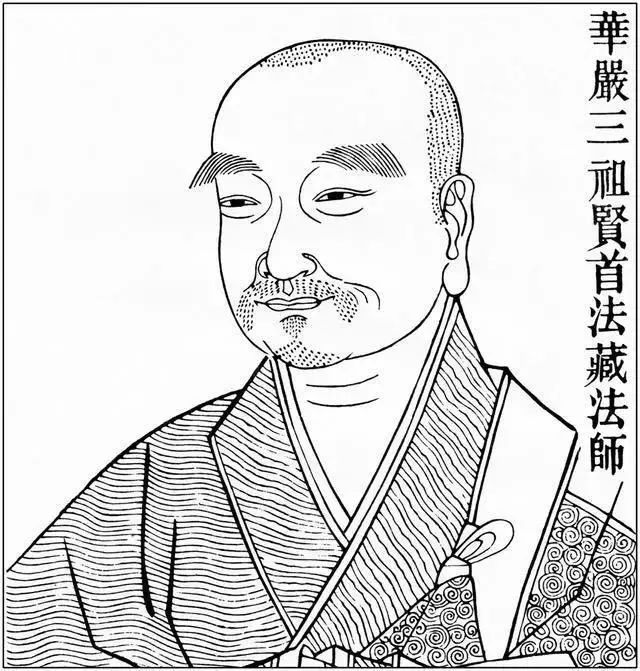

法藏大师(公元643年-712年),唐代高僧。为严宗三祖,华严宗实际创始人。字贤首,号“贤首大师”,复号“康藏国师”。

其母梦吞日光而孕。师从小智能绝伦,十六岁,于陕西法门寺阿育王舍利塔前燃指供佛。十七岁求法,入太白山过云水生涯,恒常诵持华严经。时智俨和尚讲华严于云华寺,因礼为弟子,深入华严。智俨和尚圆寂时遗言曰:“法藏用意华严,可绍隆大法,应使出家。”

适值武后广值福田,建太原寺,道成等诸大德连状荐举。随奉敕削发于太原寺,并诏为住持。上元元年,武后命京城十大德,为师授戒,赐号贤首。复诏师于太原寺讲华严,听者肩摩踵接。

长寿年间,于云华寺开示华严宗旨,口出百光,须臾成盖。武后于经中义理,茫昧未明,师因取例长生殿前金狮子,说明无尽缘起,武后豁然开解。这就是日后闻名的“金狮子章”。

师一生开讲华严经三十余遍,以讲经功德求雨、求雪、救灾、御侮,每以至诚,感召瑞应。师并数度参访译场,先后翻有《八十华严》、《密严》、《楞伽》等经。初译之日,梦甘露以呈祥;开讲之辰,感地动以示异,此见于正史武后圣历年中诏书。

和尚虽身为五帝门师,然犹粪扫其衣,禅悦为食,一生为以持戒忍辱自守,弘法利生为务。玄宗先天元年,预知时至,十一月十四日,于西京大荐福寺吉祥而逝。世寿七十,腊四十三,敕谥“贤首大师”。

华严宗,又称贤首宗,中国佛教八宗之一。祖庭是西安华严寺。此宗以《华严经》为所依,故称为华严宗。

佛灭后七百年,龙树菩萨从龙宫传来《华严经》。东晋时,印僧佛陀跋陀罗在扬州道场寺译《华严经》,以及其他诸师的讲传疏解。唐杜顺和尚(传系文殊菩萨转世)悟入华严法界,始倡华严宗,著有《法界观》,《五教止观》,发扬华严法门。初传智俨,作《华严经搜玄记》十卷,发明十重玄门,以六相融会之。次传至贤首大师,作《探玄记》、《游心法界记》、《一乘教义分齐章》等,总判释尊一代教化为五时八教,集华严宗之大成。

往期精选

【今日月食功德亿倍】视频带你云朝圣缅甸殊胜的风动石——塔内供奉释迦牟尼佛头发

【三百年难遇的殊胜日 今日日食功德九千万兆倍】《大吉祥经》合集三集全{精美版}

【超时空的殊胜加持】这张照片,你需要消化很多年(见者增福增慧,业障消除)

(福利)上传下喜法师讲经专辑震撼来袭||在云端,聆听妙法金言

我心但欲与莲并,不染尘埃自清净 ——文殊菩萨圣诞日,慧日禅寺双色莲花盛开

修行要不怕修改,三宝地里的一切都是你修改、进步、最终圆满的助缘

传喜法师《大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经》讲记合集全11集 {精美版}

超越时间之流 创造有序生命 ——慧看电影之《宇宙的构造·时间假象》

以大圆觉为我伽蓝,身心安居平等性智 ——慧日禅寺进入结夏安居

如果一千年后,我们能用智慧的眼睛,回头看现在的自己......?

回向

○

文殊师利勇猛智

普贤慧行亦复然

我今回向诸善根

随彼一切常修学

声 明

本文由「佛教慧日」微信平台原创

转载请注明出处

公众号:fojiaohuiri608

请长按下方图片

识别二维码 关注佛教慧日