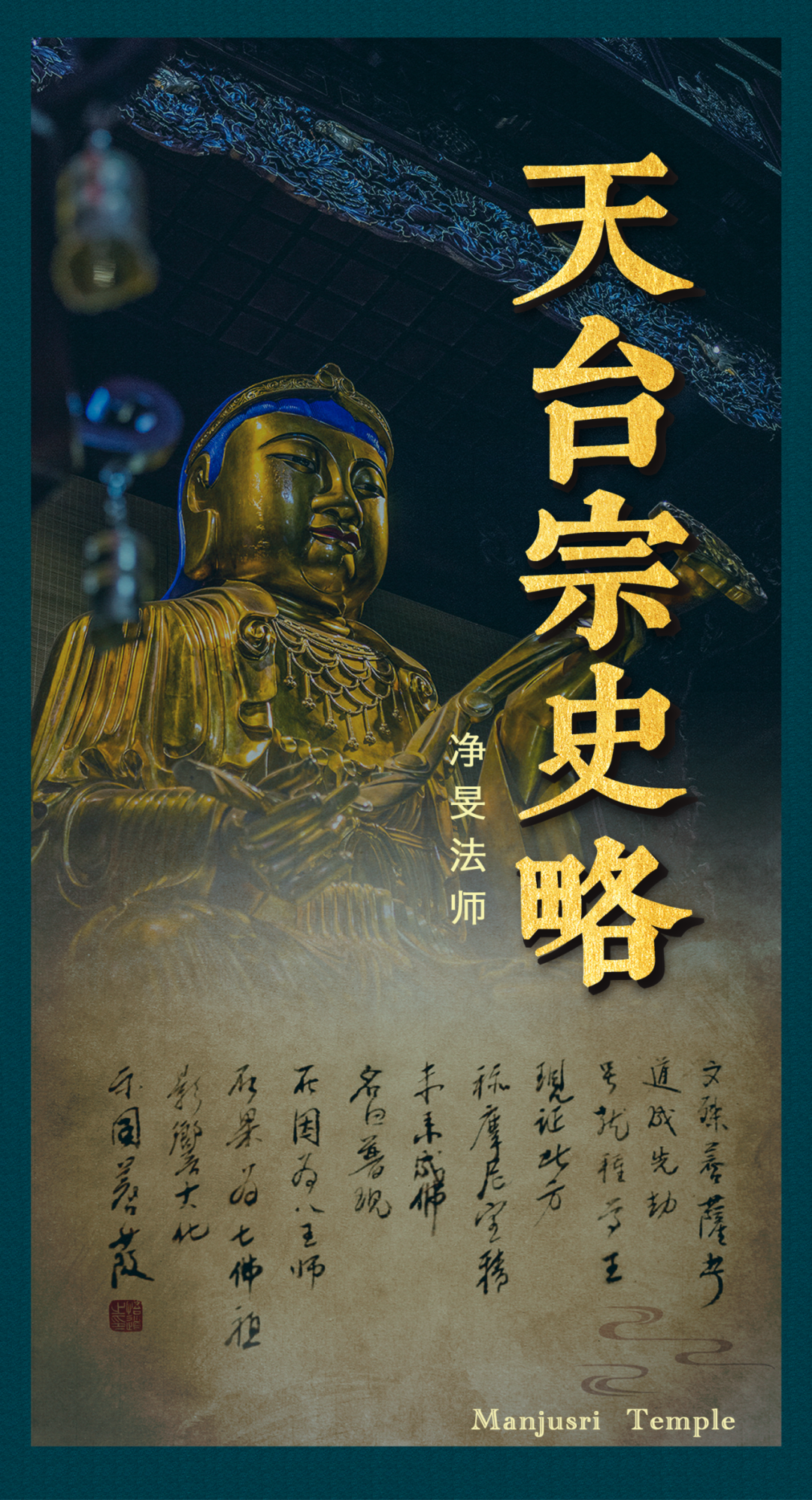

净旻法师:天台宗史略(三)

天台宗历经唐末“安史之乱”和“会昌法难”的摧残,大量教典湮灭失传,台宗的义学研究随之失去活力。

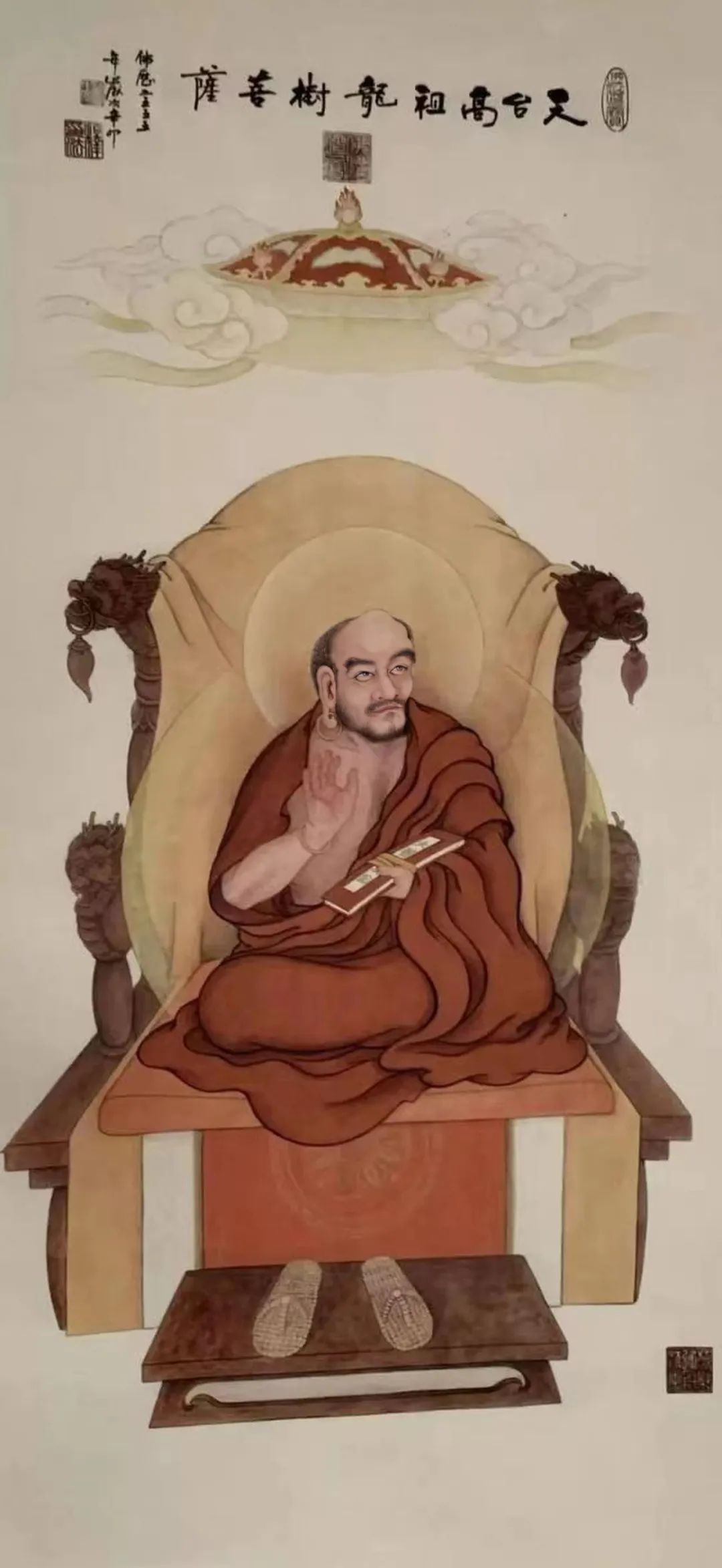

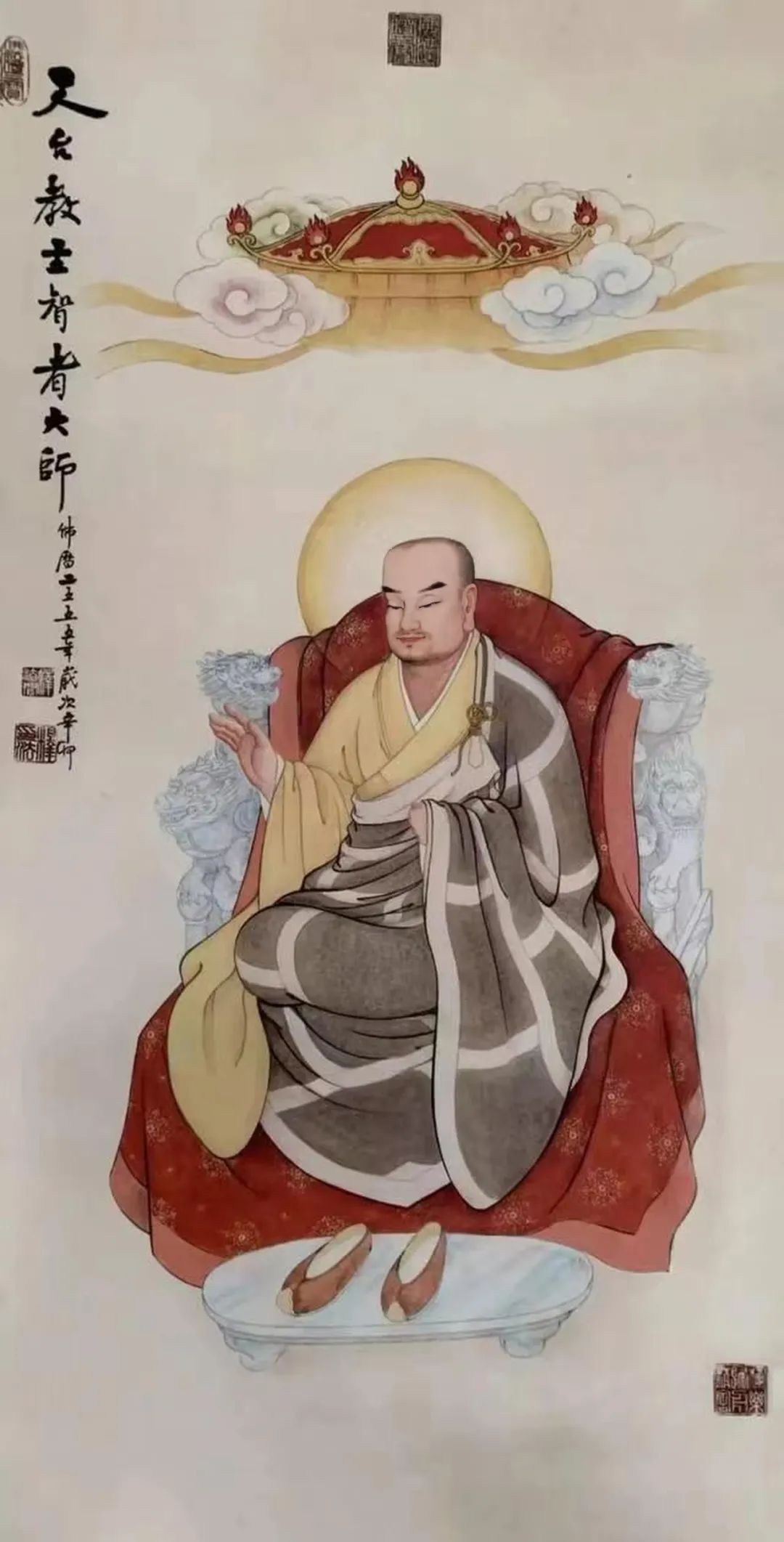

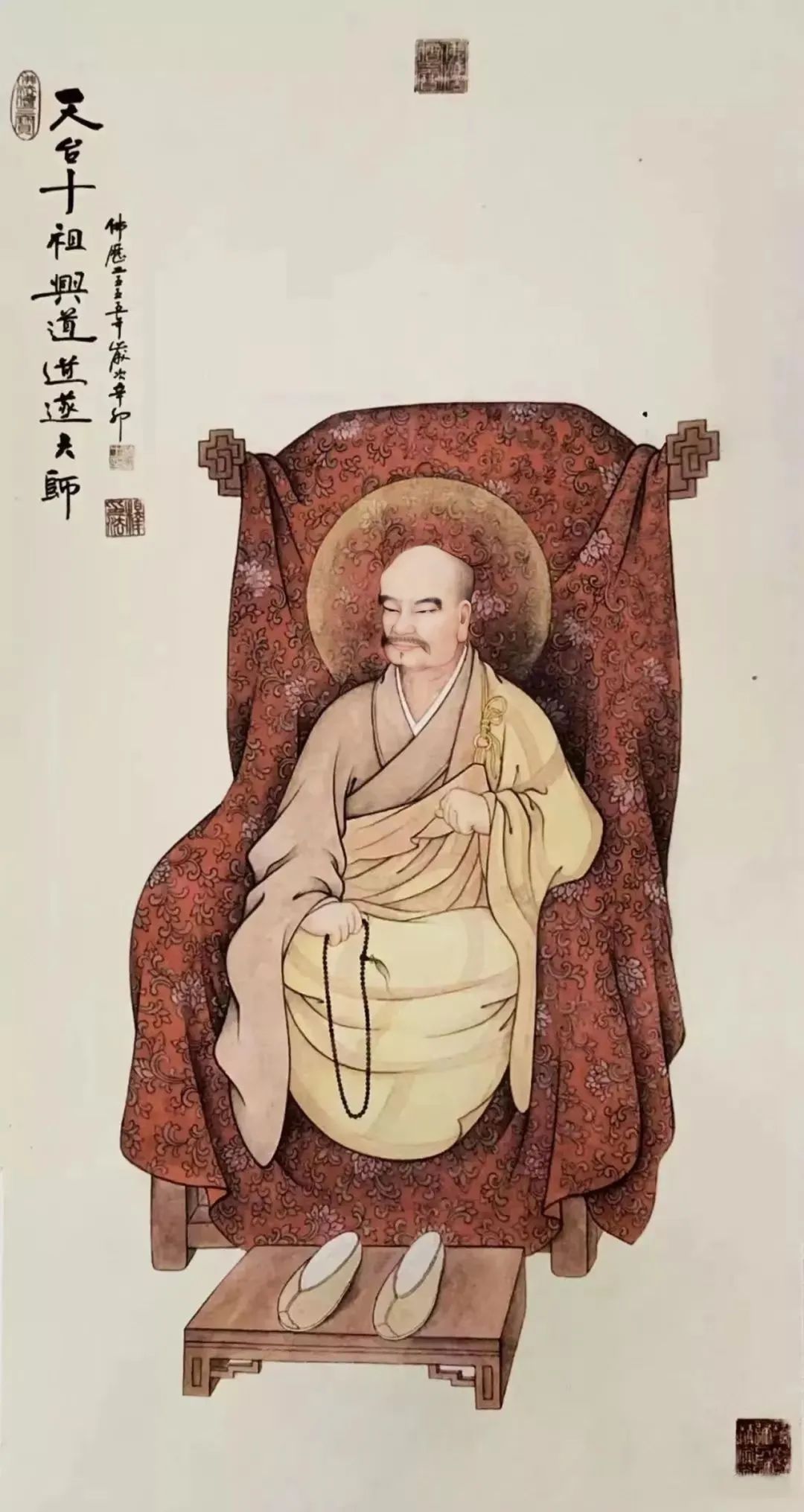

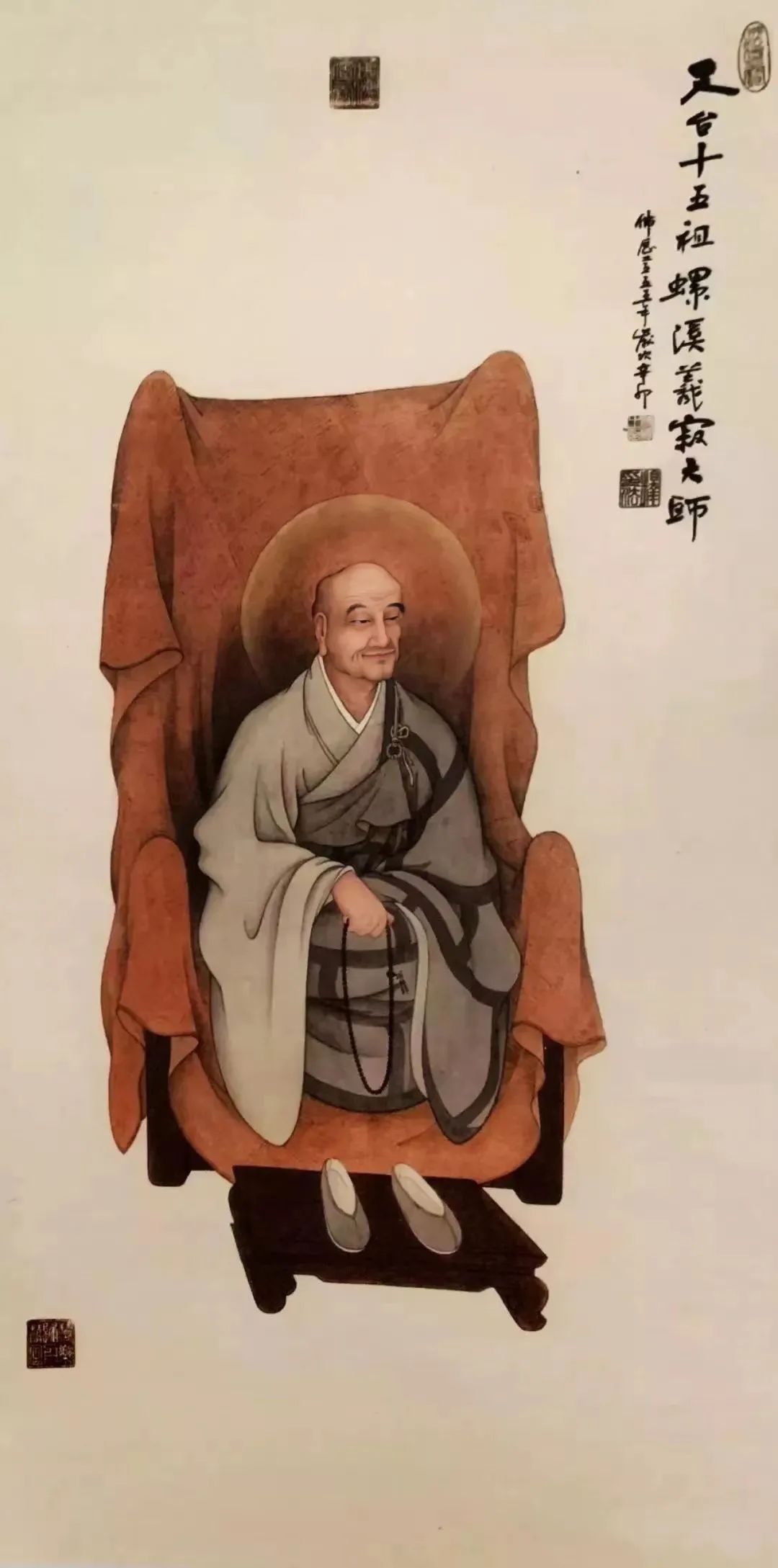

十五祖螺溪羲寂大师(919~987)不忍教门衰微,通过天台德韶国师促成敬信三宝的吴越王钱俶遣使往高丽、日本访求台宗文献,遂有高丽僧人谛观于建隆二年(961)奉命护送教典入宋,使台宗遗籍重返故国。谛观法师则终老天台螺溪,于此著成台宗入门教材《天台四教仪》。吴越王热忱护法,为寂公扩建天台山螺溪传教院,并赐紫衣及“净光大师”号。

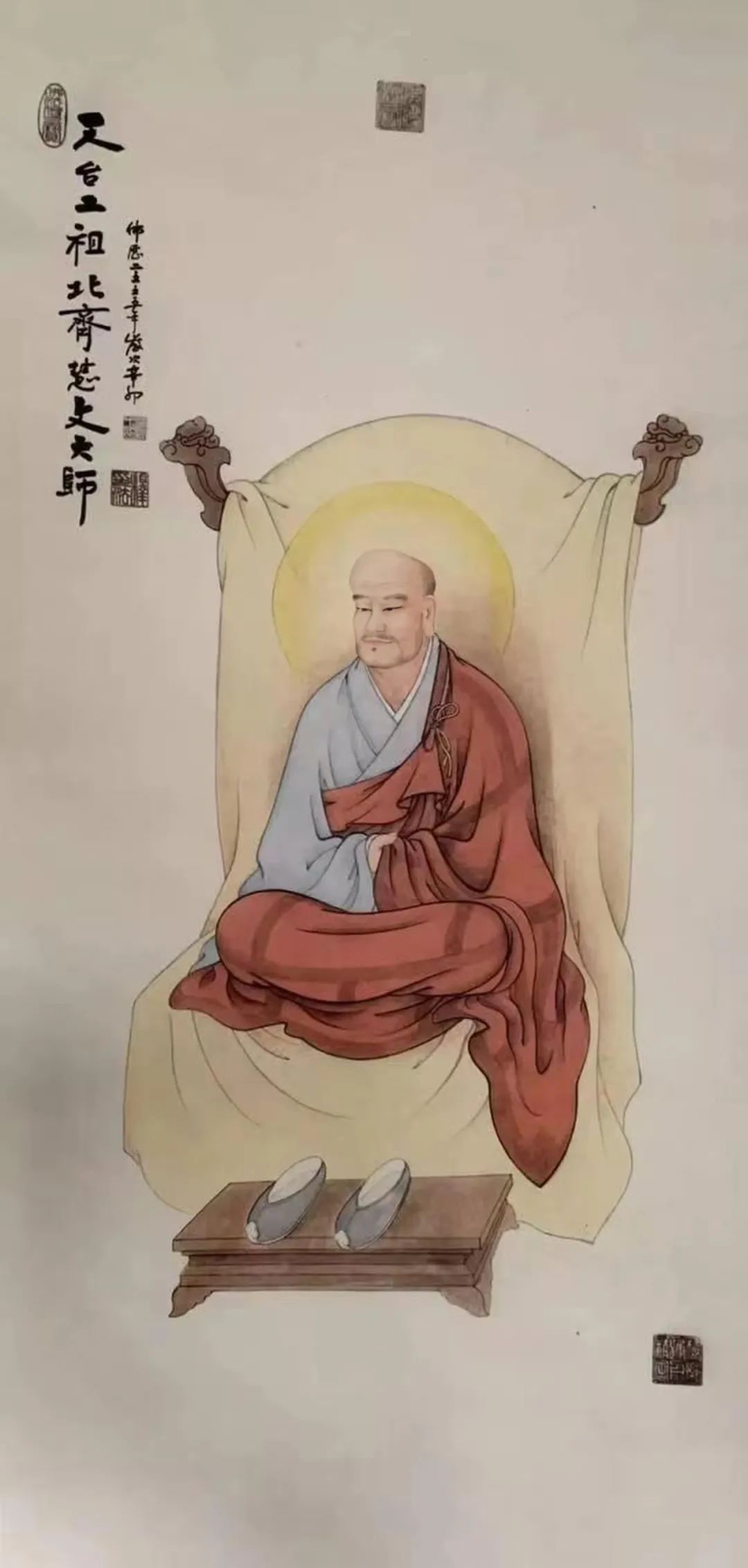

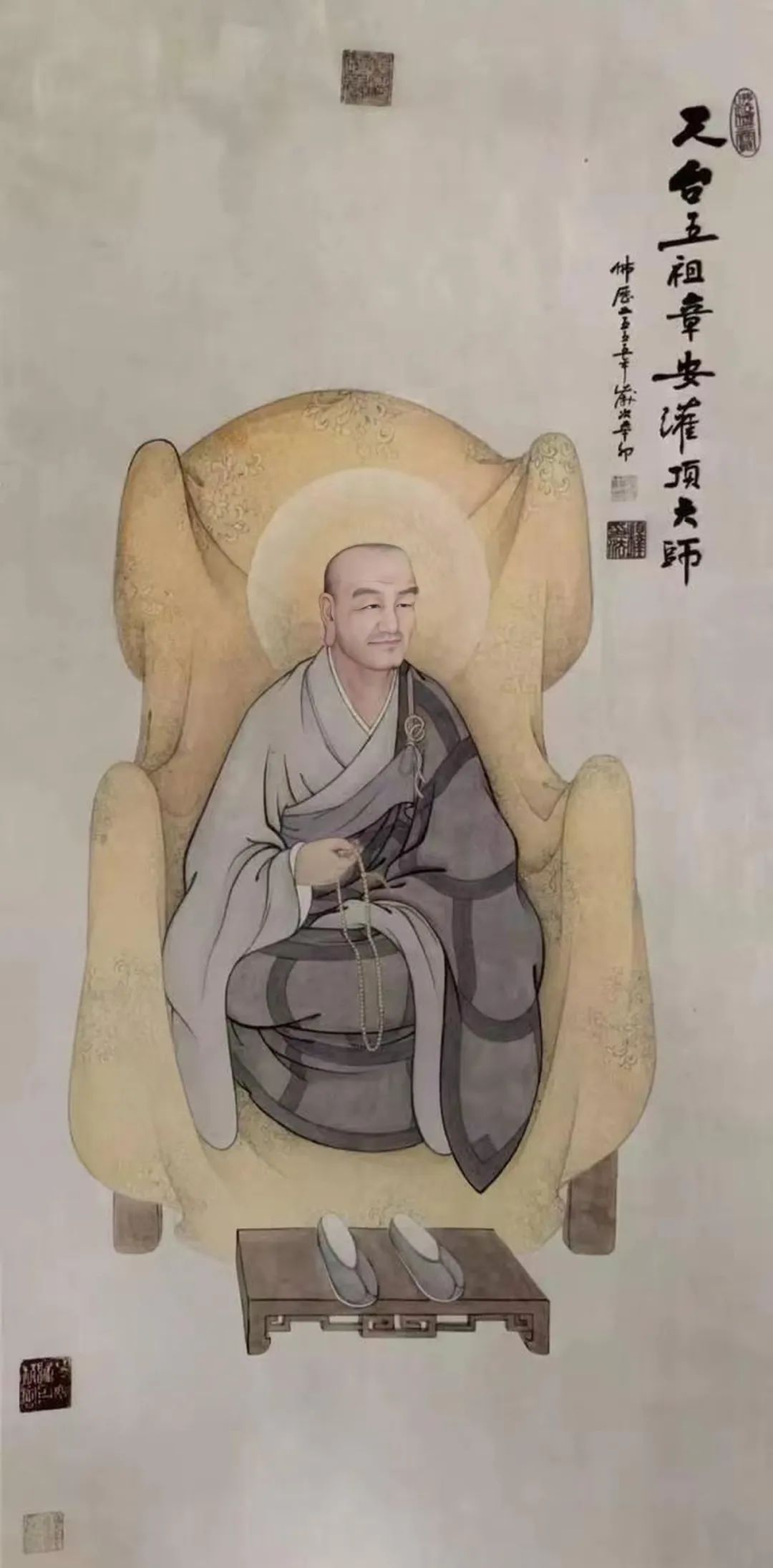

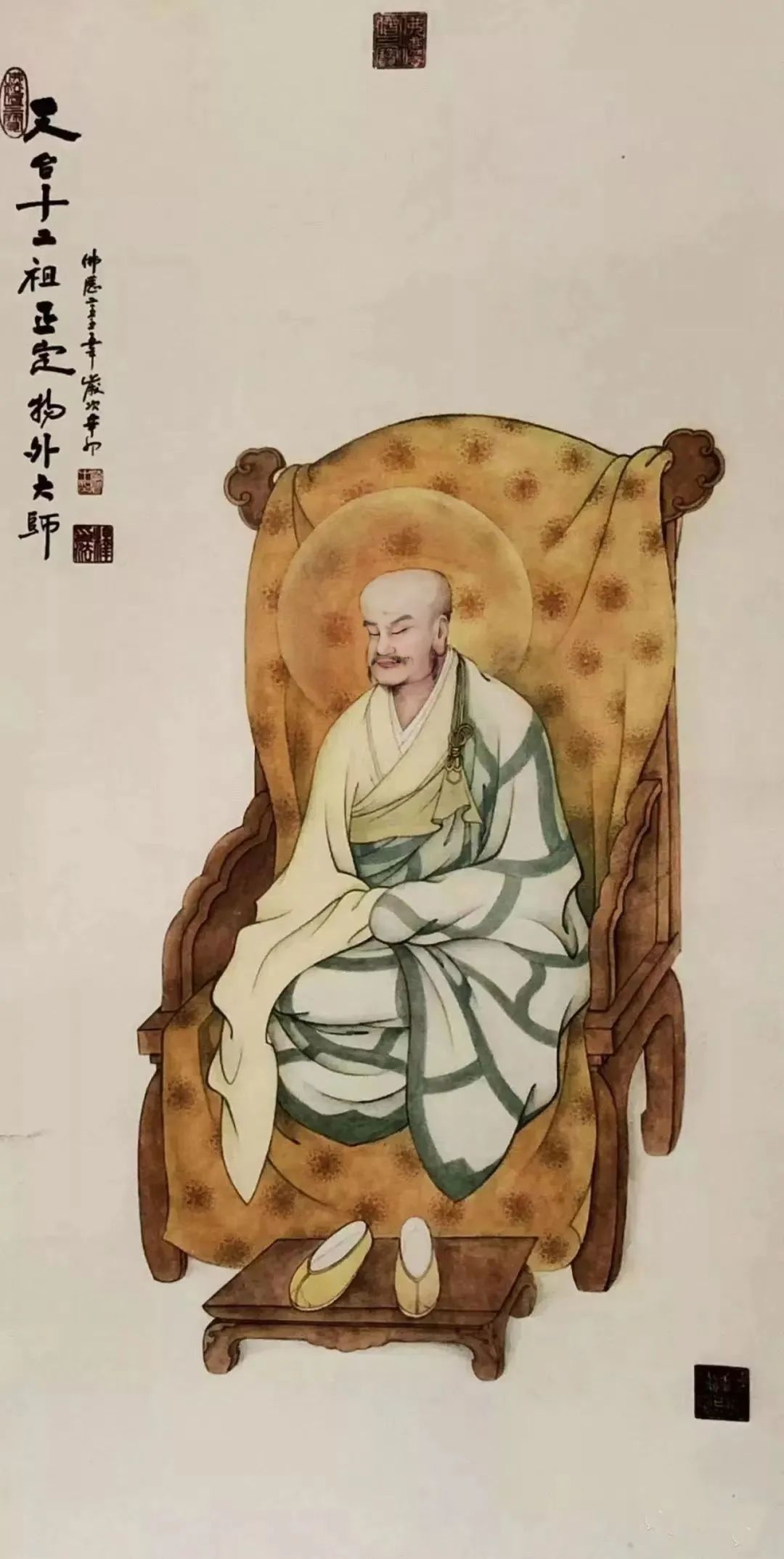

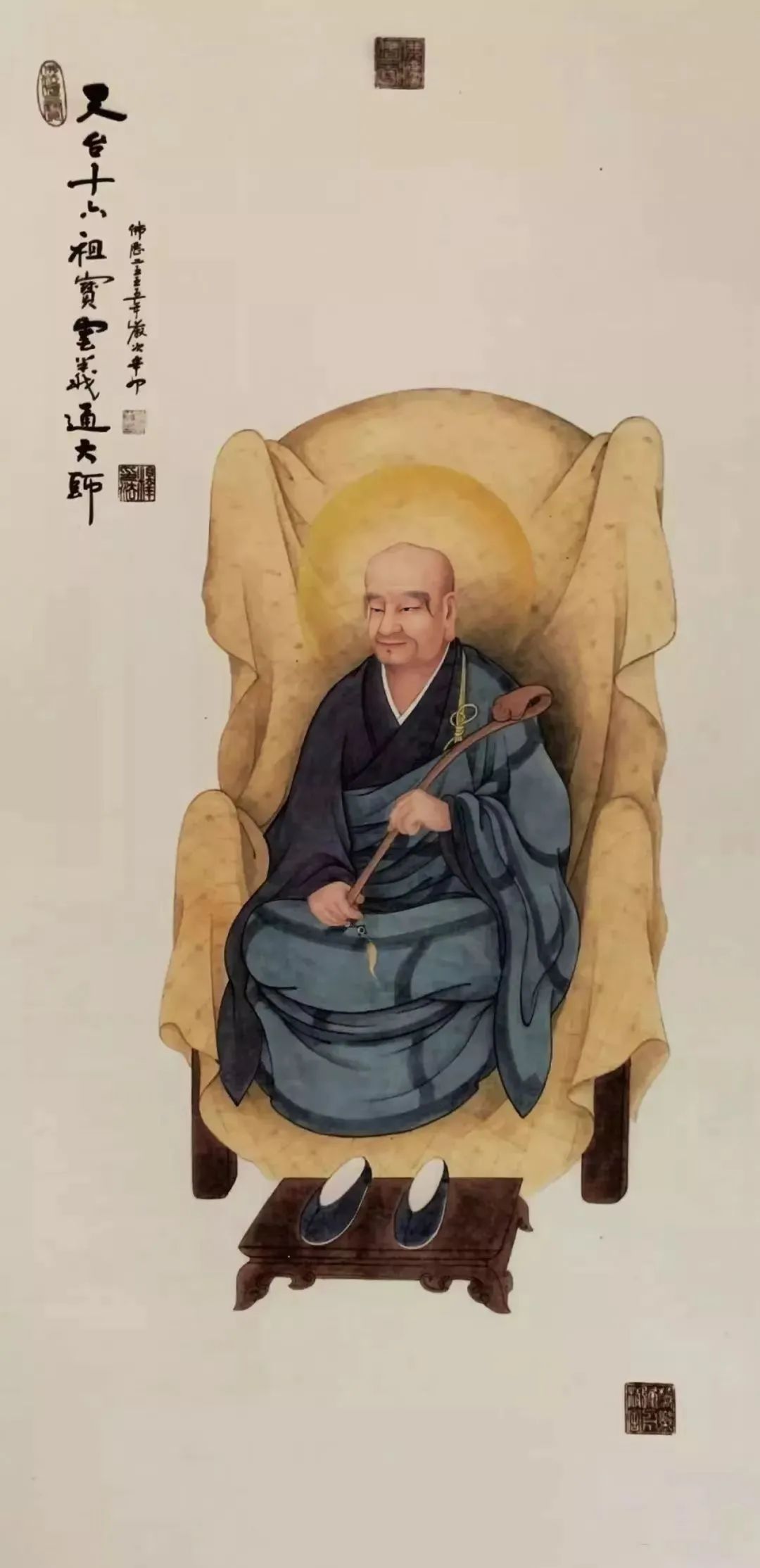

净光羲寂传弟子宝云义通(十六祖),义通大师传四明知礼、慈云遵式二弟子,天台宗迎来了第二次中兴,史称“四明中兴”。

天台十五祖螺溪(净光)義寂大师法像

天台十六祖宝云义通大师法像

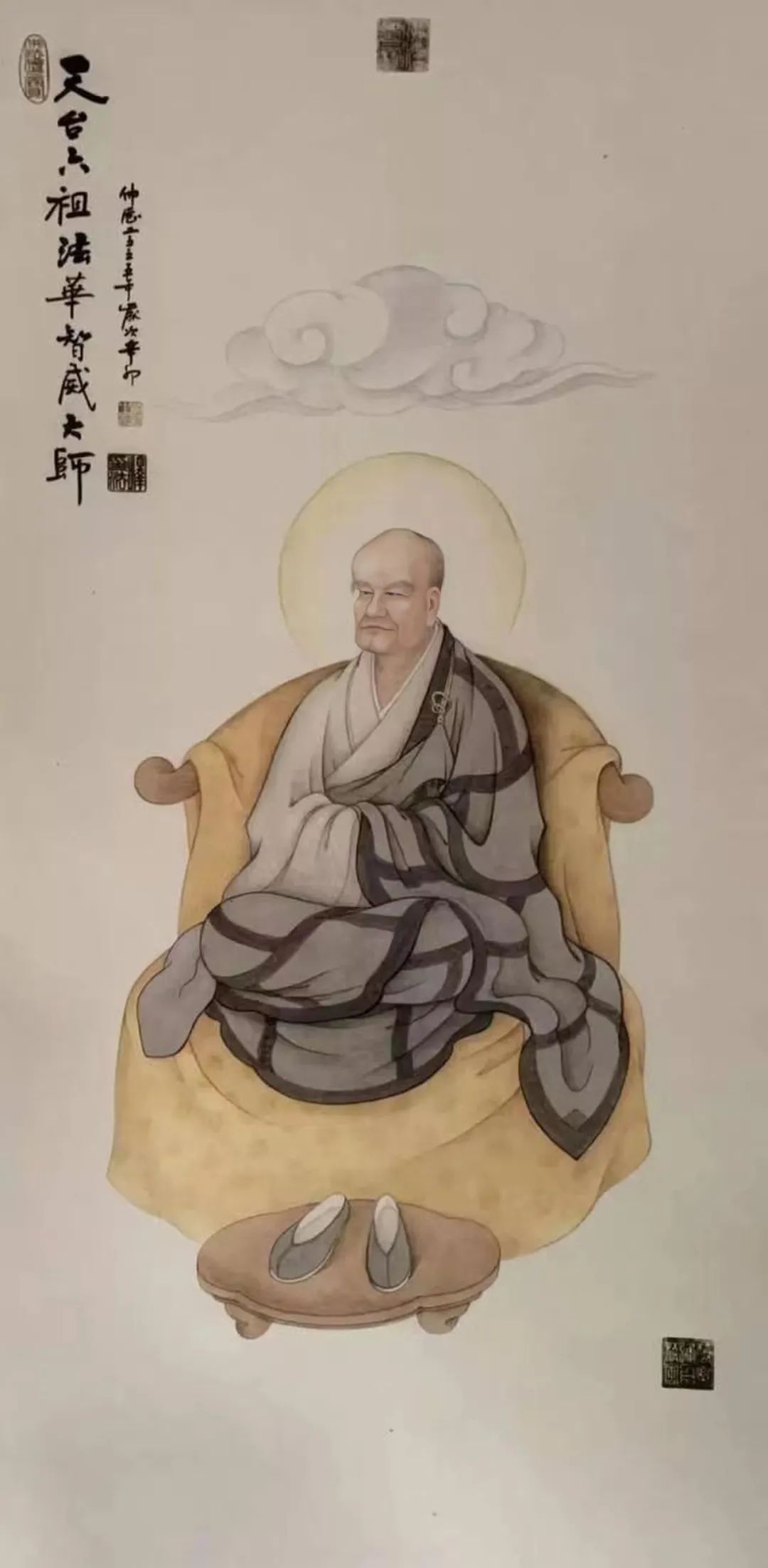

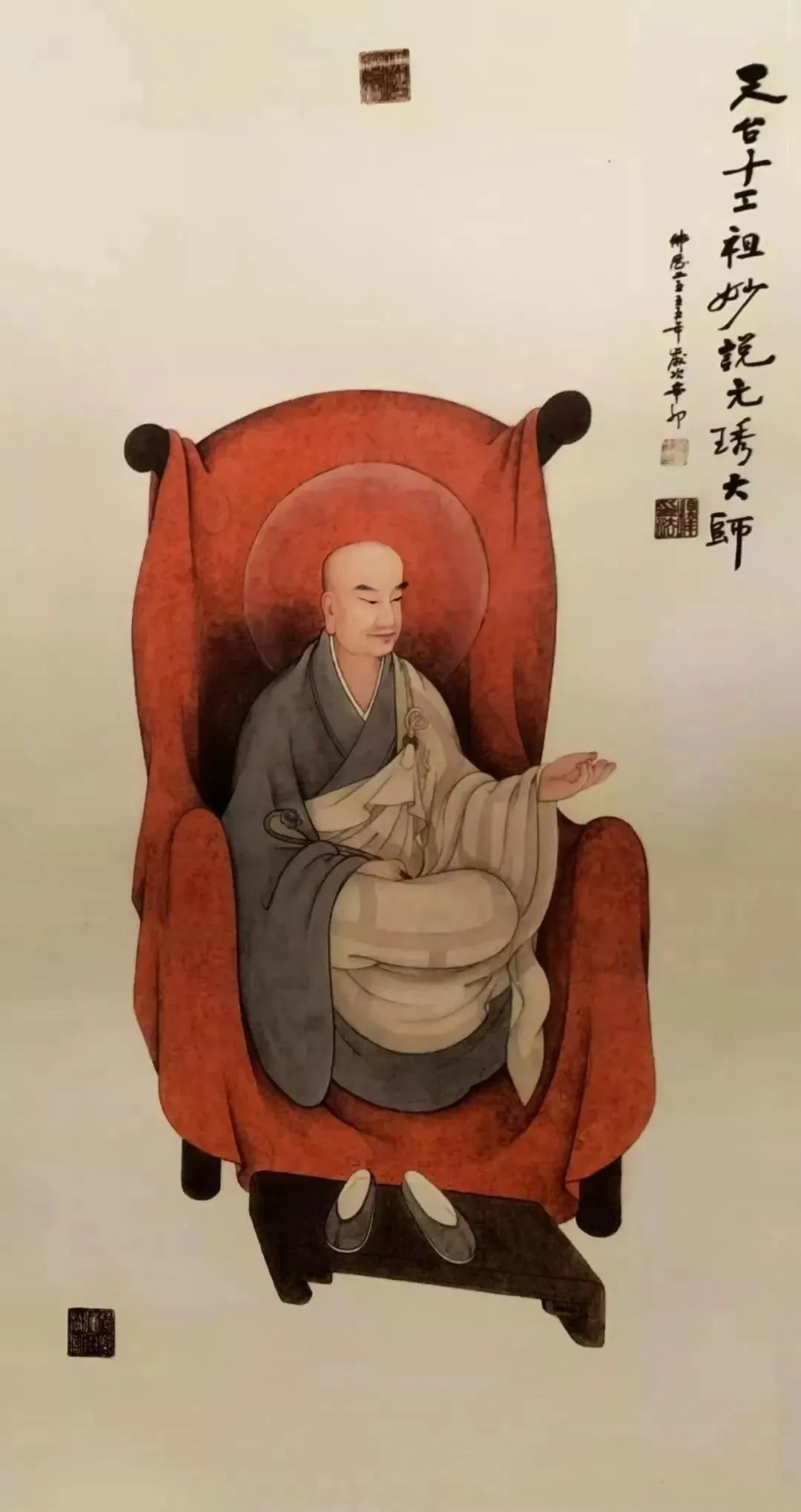

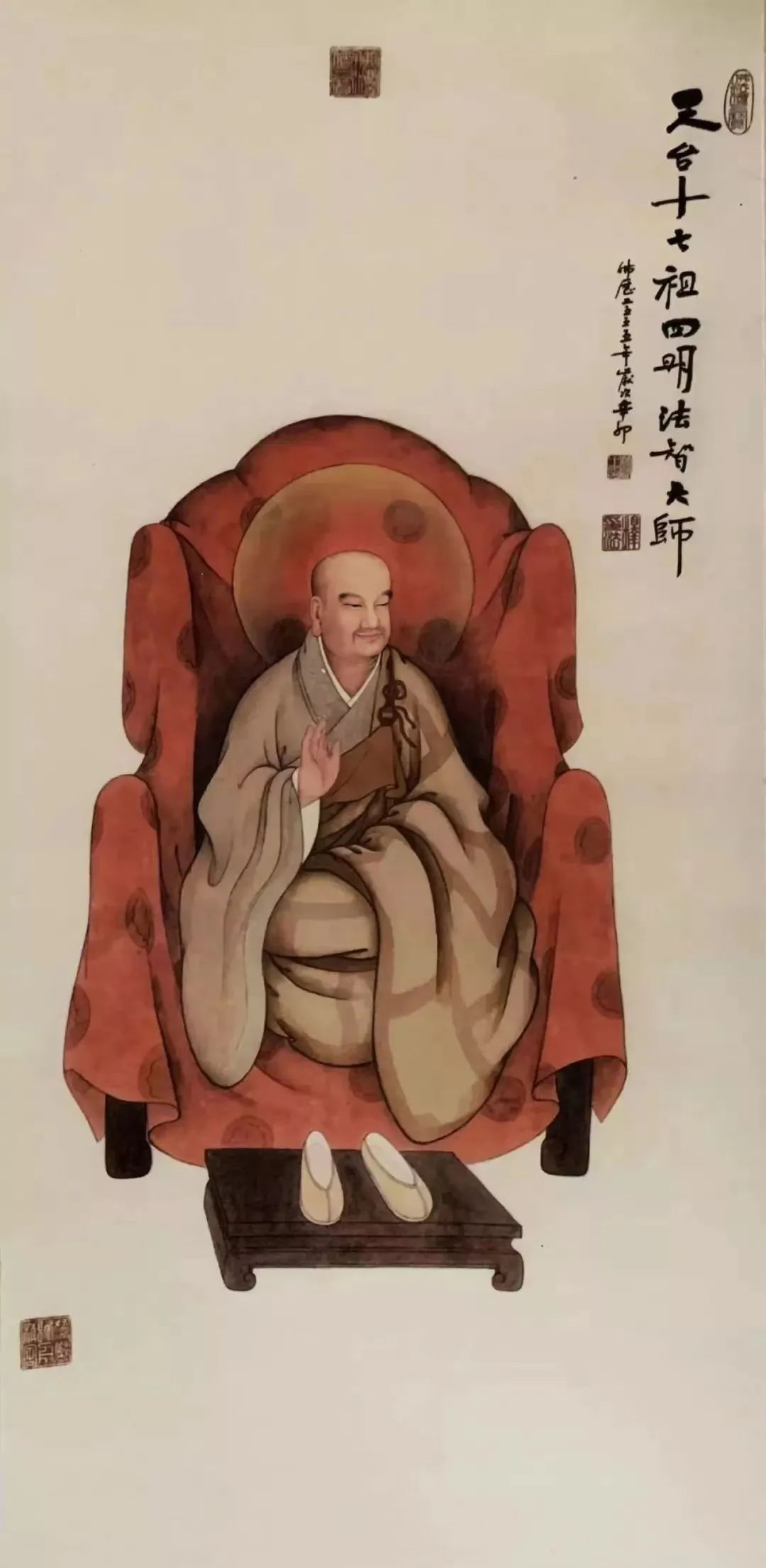

十七祖四明知礼大师(960~1028),居明州(今浙江宁波)南湖延庆院,世称“四明尊者”。将智者传世的“天台五小部”(《观音玄义》《观音义疏》《金光明玄义》《金光明文句》《观无量寿经疏》)予以精心注释,一生讲学、修忏、著述不倦,其教学之盛,时称“南湖讲席”。宋真宗赐号“法智大师”。

时因羲寂同门志因的弟子晤恩著《金光明玄义发挥记》,否定《金光明玄义》广本是智者的真作,在观行上主张“真心观”;知礼应同学之请著《金光明经释难扶宗记》予以批驳,认为广本不伪,主张“妄心观”;从而引发了一场往返7次、历时40载的“山家山外之诤”。

知礼门下有高足弟子广智尚贤、神照本如、南屏梵臻,史称“四明三家”,弘传知礼的“山家”学说,发扬光大,成为台宗正统;其中尤以南屏系的车溪择卿、澄堂性澄诸师最为杰出。而以晤恩、源清、庆昭、智圆等为代表的学说被斥为偏而不纯,贬称“山外”,其势力终告衰竭。

天台十七祖四明法智(知礼)大师法像

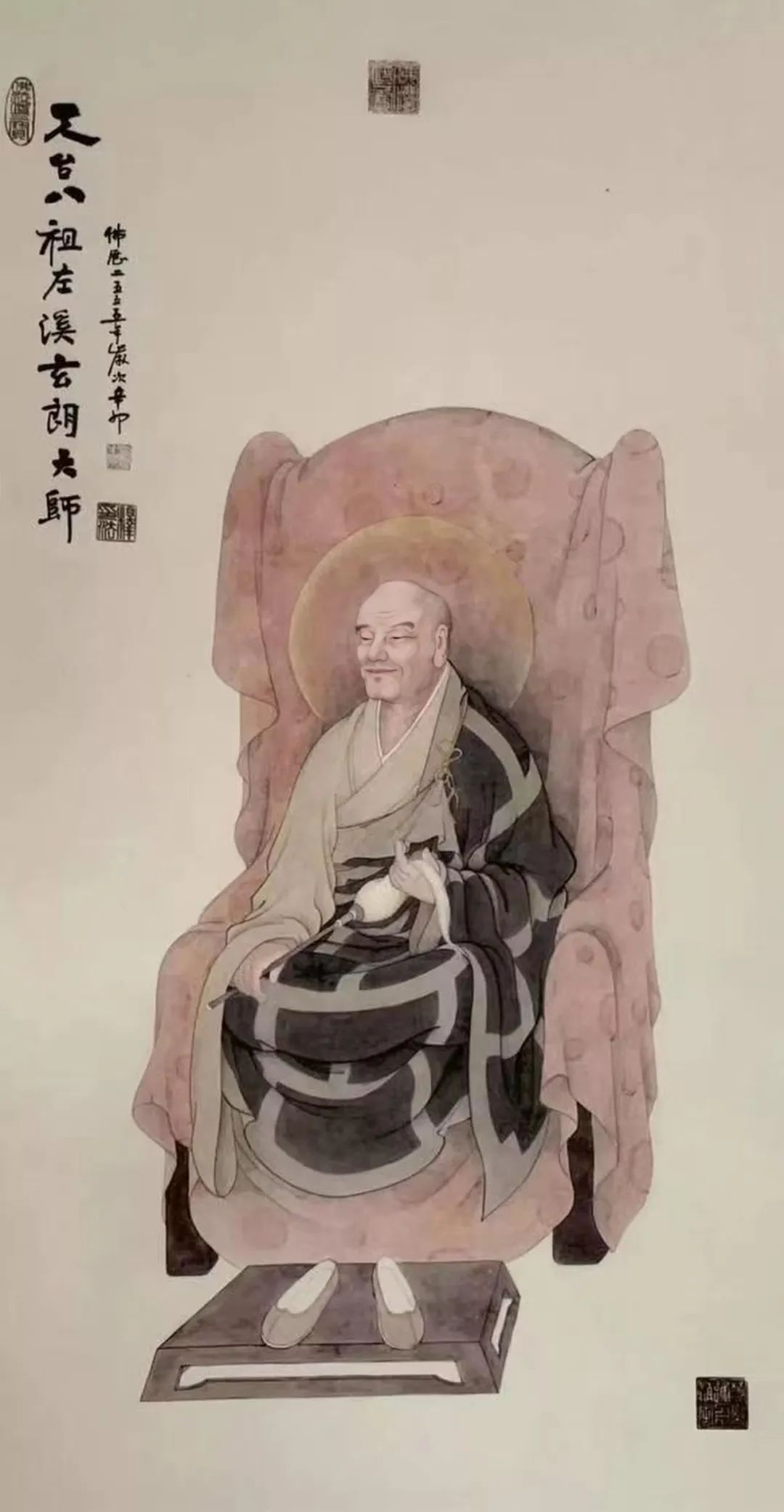

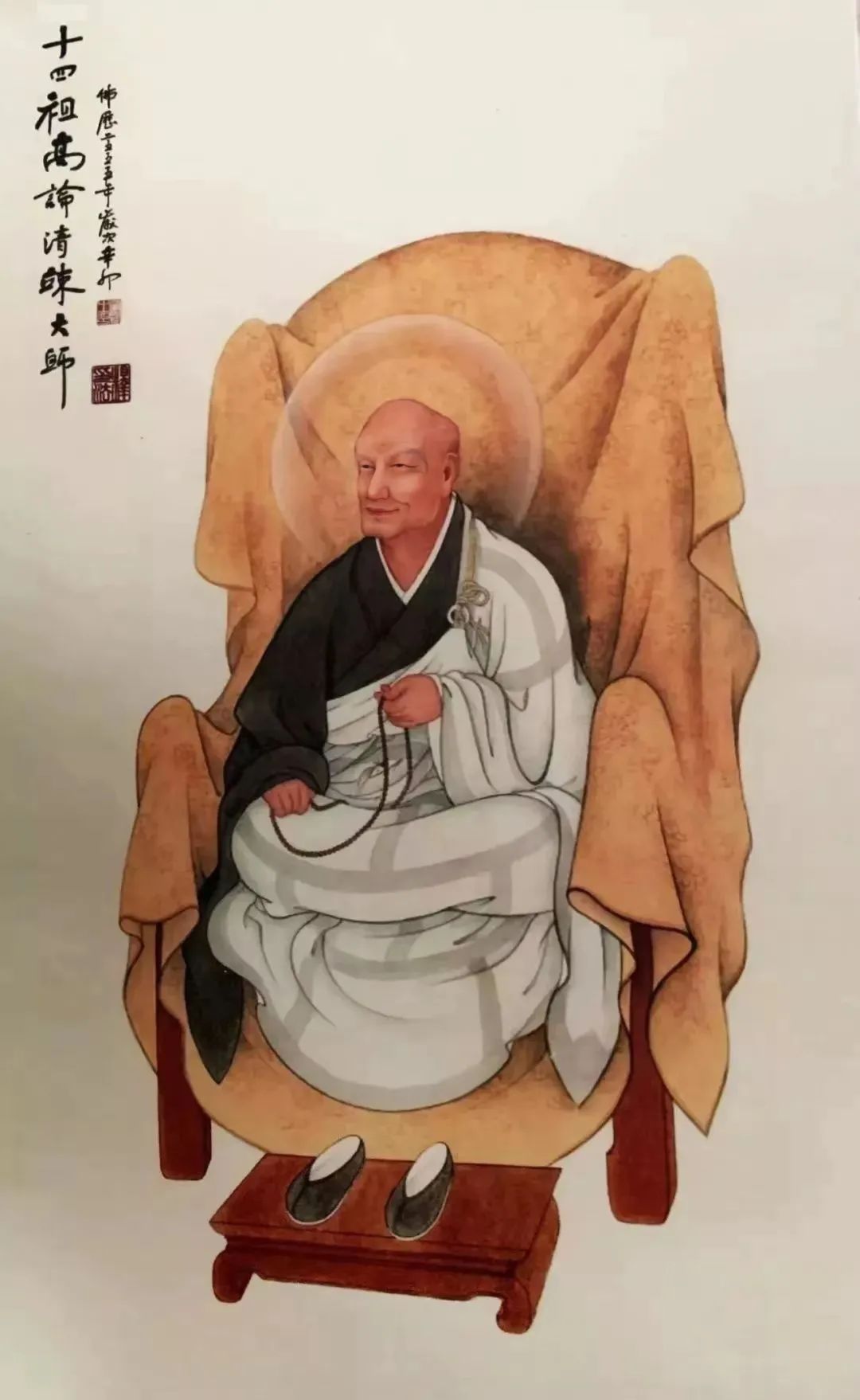

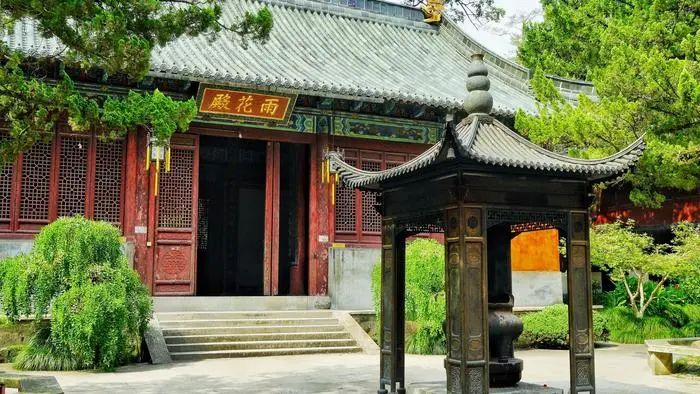

四明尊者同门、十七祖遵式大师(963~1032),出家后曾于天台山国清寺普贤圣像前燃指誓传天台之道。继入明州宝云义通大师门下,尽其堂奥。通师圆寂后,居宝云讲席12年,大弘法化。历主台宗名刹东掖山白莲讲寺(在今浙江台州临海)和杭州下天竺灵山教寺,学侣云集,与四明南湖并峙,时称“灵山讲席”。宋真宗赐“慈云大师”号。编有《金光明护国仪》《往生净土忏仪》《法华三昧忏仪》《请观音忏仪》《炽盛光忏仪》等,为国行忏,世称“慈云忏主”。

北宋天圣二年(1024),经慈云遵式大师多年奏请,以智者、荆溪大师的重要著述为主体的35部、145卷“天台教文”终于由宋仁宗诏赐“入藏”,这是天台宗典籍首次编入《大藏经》,在中国佛教史上具有里程碑意义。

国清寺雨花殿

《佛祖统纪》载有对宋代天台宗的一段精要述评:

“逮我圣朝,此道复兴。螺溪、宝云振于前,四明、慈云大其后。是以法智之创南湖、慈云之建灵山,皆忌躯为法,以固其愿。而继之以神照启白莲,辩才兆上竺,于是淛江(浙江古称)东西,并开讲席,卒能藉此诸剎,安广众以行大道。”

向下滑动

查看天台宗历代祖师法像

扫码关注我们