【妙法堂记要】修行,是以赚大钱的心吗

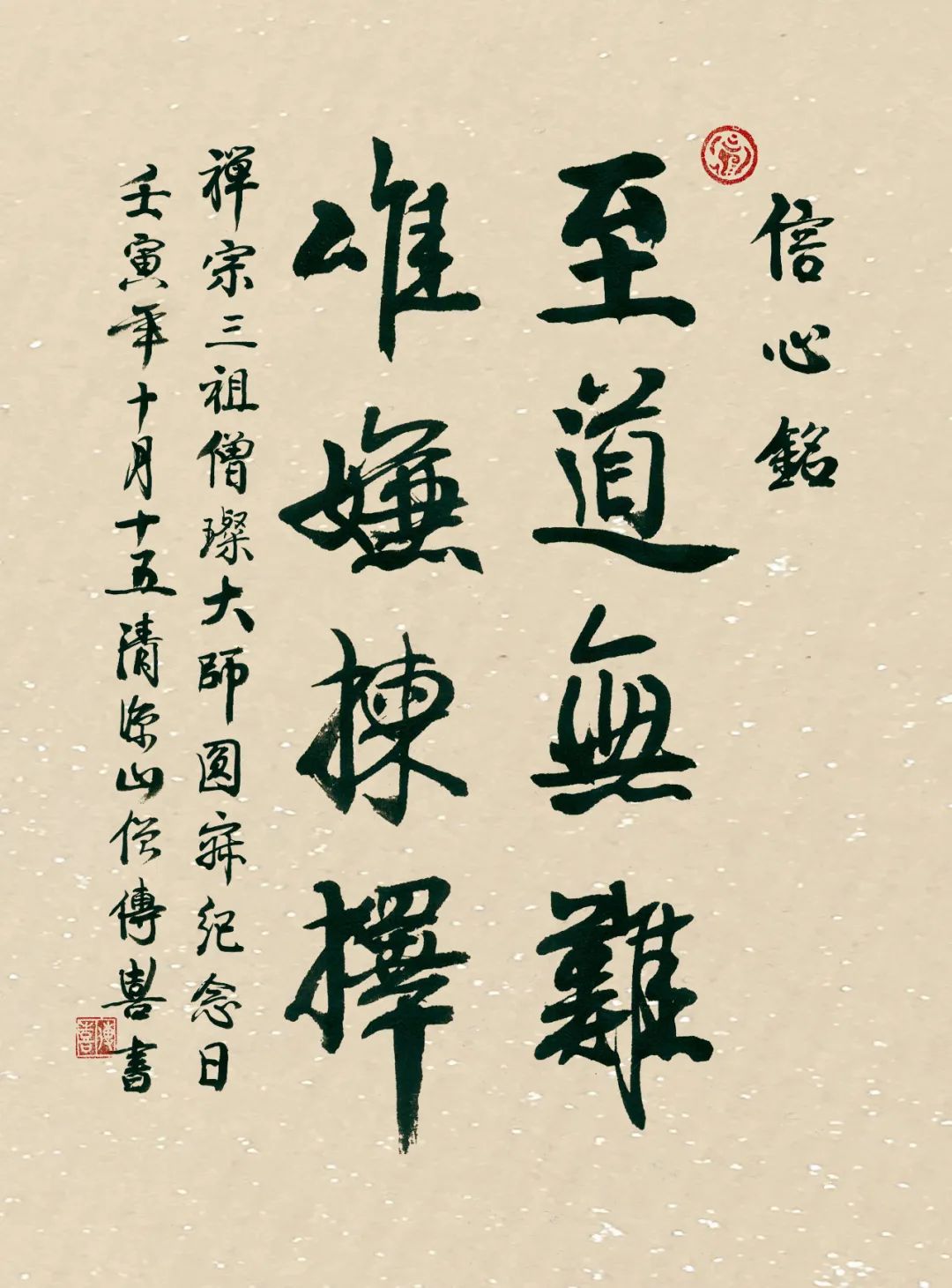

三祖僧璨大师的《信心铭》,里面第一句就是,“至道无难,唯嫌拣择。”

孟子说,“道也者,不可须臾离也;须臾离者,非道也。”

所以我们修行不要急急火火,要避开我执我见。你像做生意人一样,赚大钱的那种心来修道,也不行的。

修行要君子坦荡荡,修大道就是朗朗乾坤。大道不缺的,你就好好地修,只要心平就好了。

心能平,心能静,心能无希无惧——“阿弥陀佛,阿弥陀佛”,就这样持续地念。就念“阿弥陀佛”就非常非常伟大了,佛的功德和加持铺天盖地一样的。

为什么我们每天打坐都要说“止静念佛”?

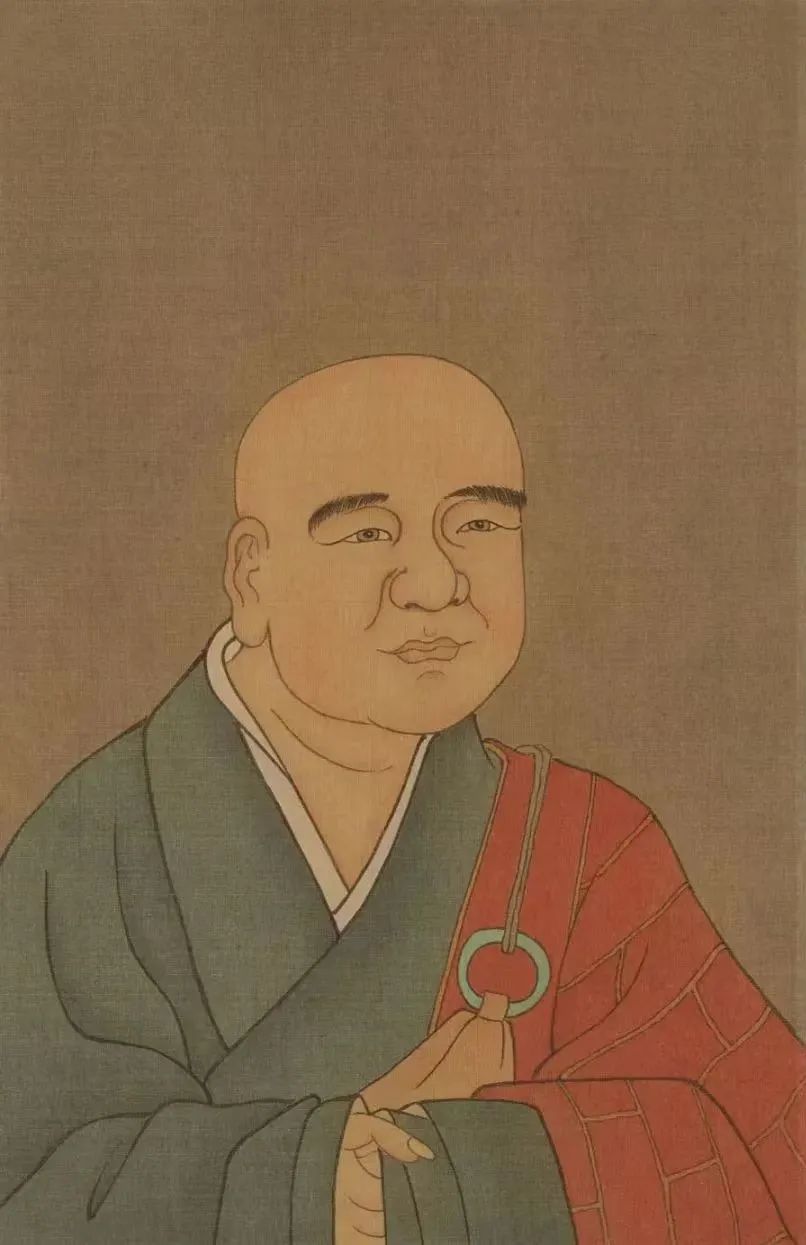

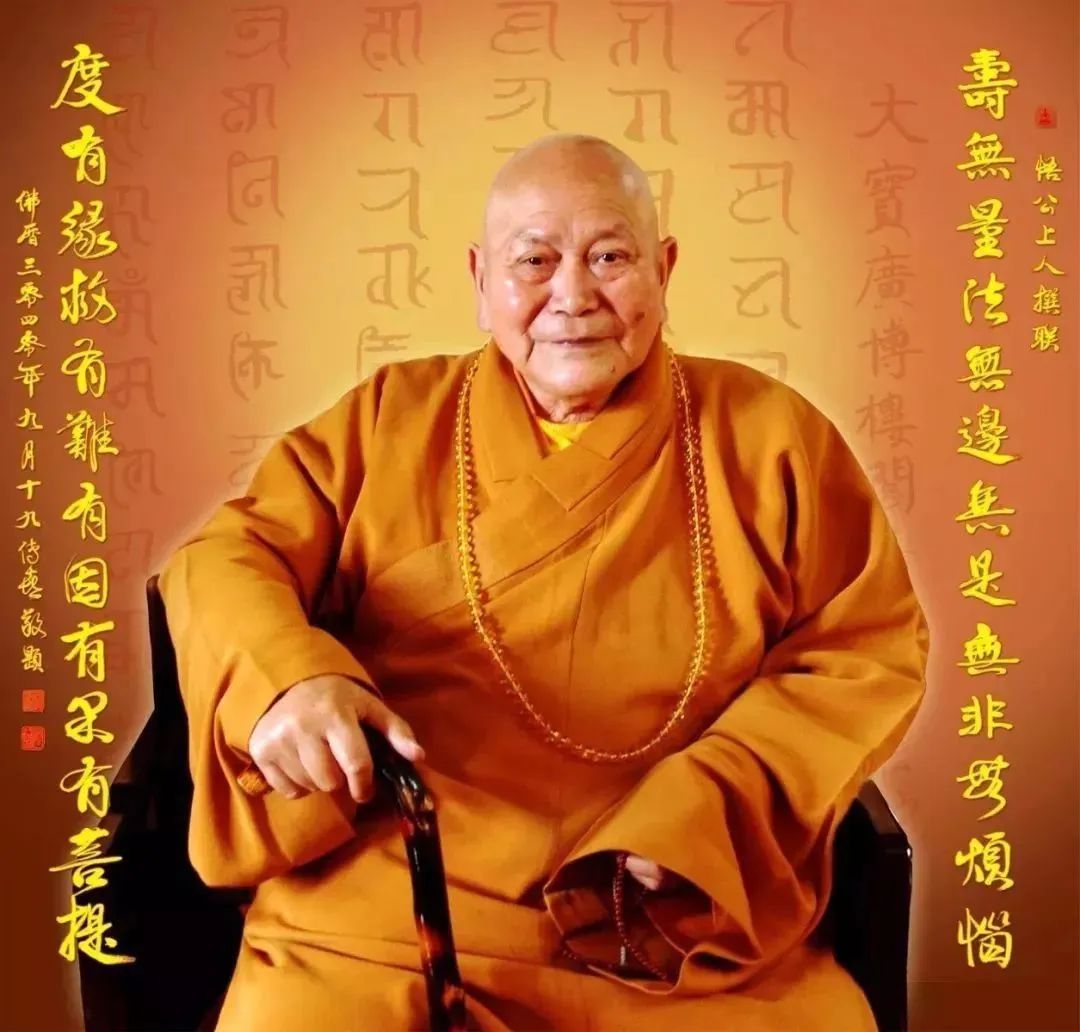

因为我问过师父(悟道老和尚)的,我说:“师父啊,我们打坐怎么观想?”

他说:“打坐就是念佛。”

那这句话里面内容很深的,你是持名念佛,还是观想念佛,还是实相念佛,还是金刚念佛,这就看你自己的境界和选择了。

师父讲《金刚经》:“云何降伏其心”。念佛降伏其心,这才是禅境合一,真空妙有。

般若空性里面用什么来充填啊?无量光无量寿,这就是般若空性的实德。

这个实德,就是妙有。般若的真空它是不离妙有的。这是我们师父他真正的总持,大中观见。

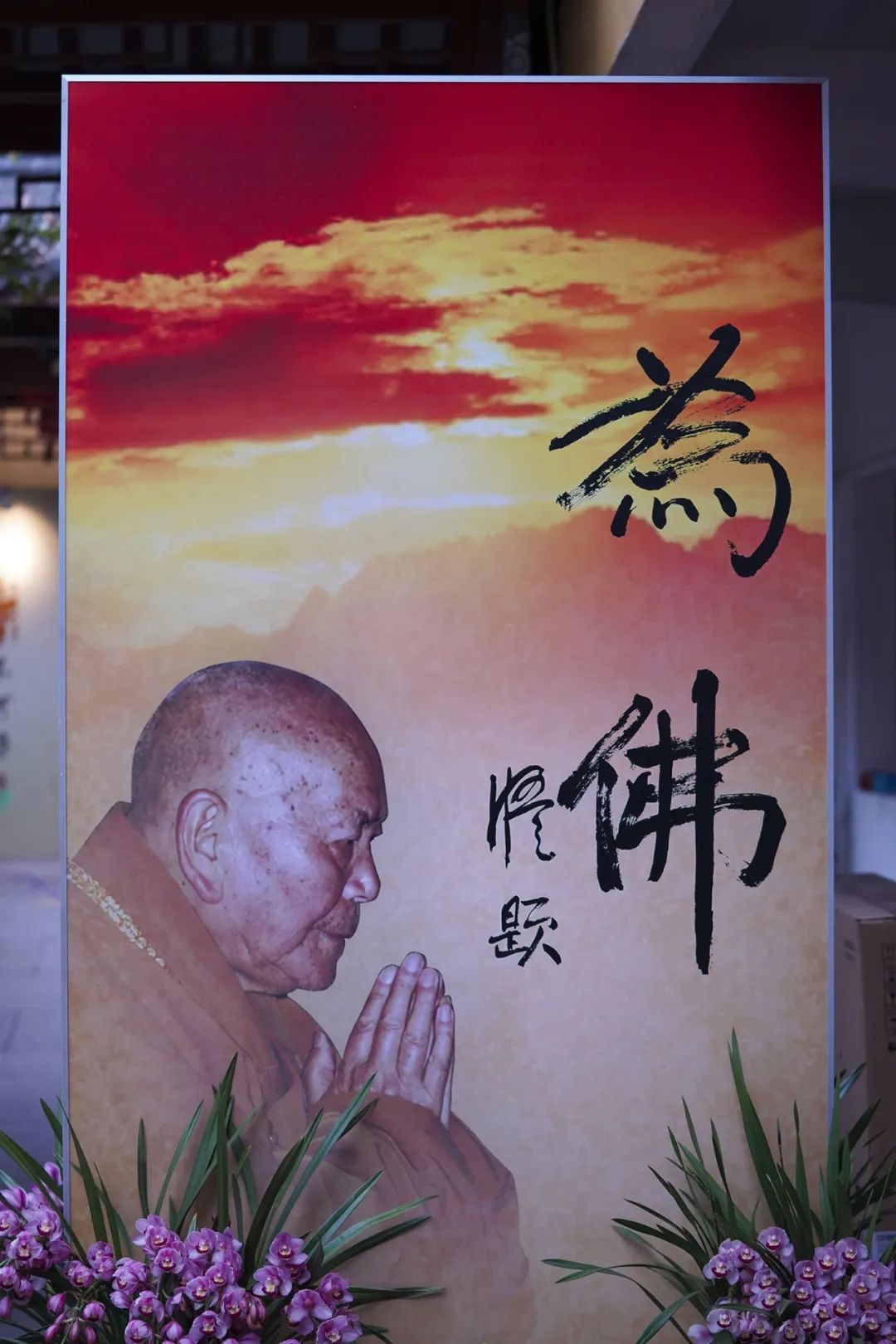

而且师父他不只是作为学院派的学习出来的,不是对于佛法只停留在知识层面的。他是修行出来的,修证出来的。

正因为对佛法有实际的修和证,所以可以经过那些血与火的检验,他在那样子的年代也能非常坚定自己的信仰。

他那个时代写给别人的信,里面都是对佛法的坚定。就算世间浊浊,他一直保持着独自的清醒,有这份文化的自信。

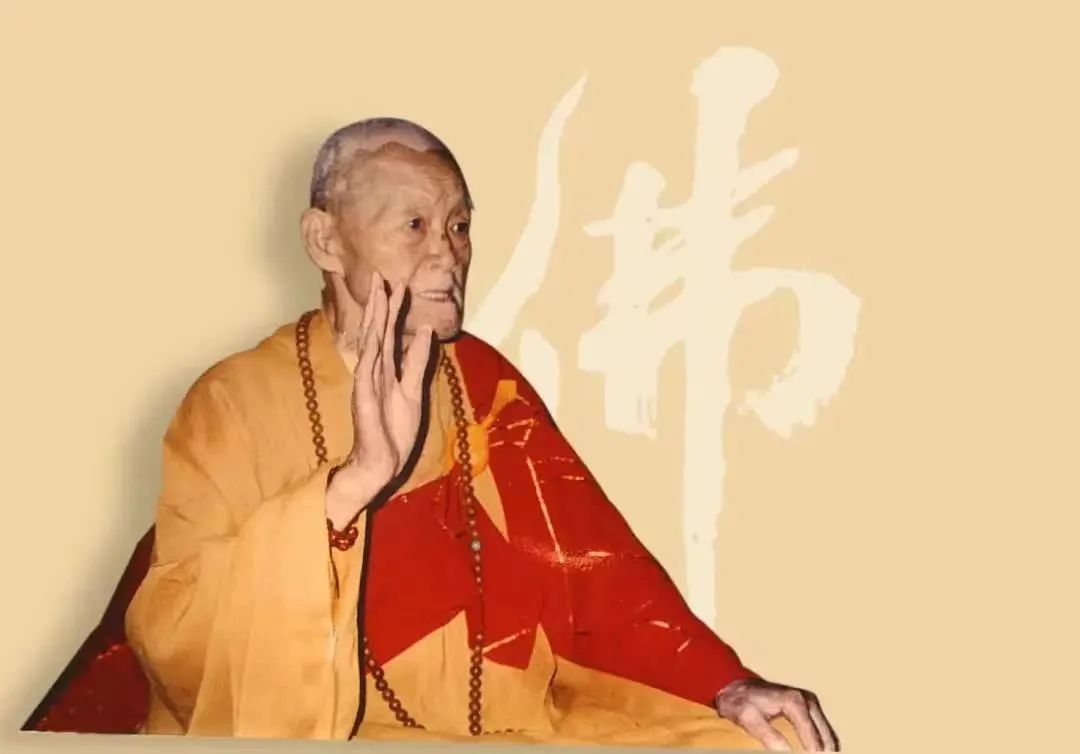

有一次茗山长老朝拜普陀山,师父接待他们的朝圣团。走到那个石头上刻的一个很大的“心”字,师父指着这个心字就说:“此心,如如不动。”表面看那个情境就是讲这个石头上刻的“心”,石头的那肯定如如不动嘛。

但是茗山长老他后来说:“我听到这句话之后,当下的这种震撼,这个就是直指心性的,他当下的觉悟是:“这就是观音菩萨为我们说法啊,观音菩萨现比丘身在给我们说法,就是这种觉受。”这是茗山长老他的受用。

师父陪着圣一长老朝拜普陀山的时候,圣一长老也当下写下偈颂。

他们都是当时的统领一方的法主,都是化现、教化一方的菩萨。

这是他们所说的,他们眼中看到的这个悟道法师是什么样的,他的修证的功德、他的见地。

师父带我去朝五台山,有北京的几个居士,在五台山住了将近半年了。

他们是北京的几个大居士,见多识广,那全国的什么高僧他没见过?但一看到师父之后就生大信心,也是我们走到哪儿跟到哪儿,亦步亦趋。

师父(悟道法师)是有修有证的,国清寺静慧法师还要给他们加个形容词,叫“有道有德”的得道高僧。

所以我们就是要特别珍惜、珍爱,同时我们自己要惭愧。

我们怎么样不辜负这样子的法缘?我们自我能成长,然后也能够为众生做贡献,为佛教做一点贡献,令正法住世,这才对得起这个法缘。

你是选择做“月亮”还是选择做“黑洞”?你选择是“月亮”还能反射一点太阳的光芒;如果你选择是“黑洞”,声音进去也没了,光进去也没了,啥进去都没了,善知识的福禄寿到你那儿都没了。

我们的业障、我们无量劫的习气就是“黑洞”。地狱在哪儿?地狱就是那个“黑洞”。

这是需要我们深刻地去反省、去忏悔的,佛菩萨发的大的愿力来救我们,但是我们是不好救的,需要我们好好配合啊……

师父也经常提醒我们,用祖师的语言也告诫我们:“修行容易去习难。”习气难除啊。

我们装模作样在修行了,但是那个去习气是不容易的。

我师兄净华法师这两天也是提醒我们,受戒容易持戒难。

实际上受戒也不容易。

你知道一个道场要到什么程度才能传戒?所以《一梦漫言》里面见月律师为了求个戒,用脚走了大半个中国,花了几年的时间,最后才得到一个受戒的机会。

所以我们现在也是的,老是受不到,不要紧的,耐心地等,好好忏悔业障。

你发求戒的心是要好好发的,走仪轨很简单的。

出家人去受戒的地方叫忏悔堂,你现在就好好忏悔吧,就光那一个月忏悔是不够的。

我们现在就是做生意的心嘛,这就是一种习气,我要是想干什么我马上就要干到。我想受戒我马上就要受到,就要拿到那个戒牒。那有什么意义呢?

修行也不是为了拿戒牒。求戒还是为了持戒、为了学戒。

受戒之前是要通过受戒的仪轨、常住提供种种的因缘……这些也是为了帮助我们忏悔业障,能净化我们。戒堂的庄严、香板、柳条都是去震慑我们,消除业障的。

受戒之前我们是要准备的。本来按照佛陀那时候、古代的时候也是这样的,一层一层的戒受过来了,最如法的就是:受一个,把这个修习娴熟,然后隔一段时间,再进而求更高的戒。

——传喜法师

互联网宗教信息服务许可证编号:

浙 (2022)0000575