【崇俭戒奢 】看佛门高僧如何惜福

勤俭节约是中华民族的传统美德,在我国古代就有“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢”的说法,但是社会的高速发展,人民的生活水平大大提高,许多人却也忘失了勤俭节约的精神。

在佛教看来,人不应一味追求奢华的物质生活,幸福的关键更在于内心的清净、思想境界的提升。若欲成就无上的佛道,则福报与智慧二者都要圆满,而福报的圆满一方面需要培福,另一方面也需要惜福。

在现实中,佛陀也是这样给我们示现的。佛陀在苦行时,日食一麦一麻,为的是让身心得到清净,从这里可以看出,佛陀将节俭视为清净身心的法门。

当下的我们,更应该懂得惜福惜缘。今天,同大家分享几位大师的惜福故事:有福气的前提,是学会惜福。

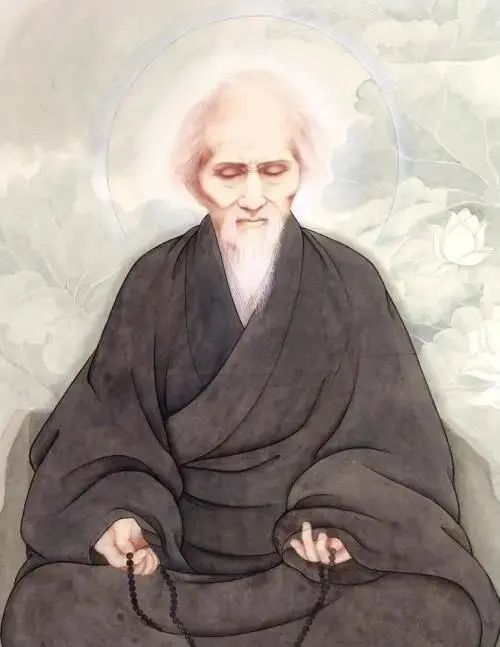

虚云老和尚:

修慧必须明理,修福莫如惜福

当时,已是117岁高龄的老和尚,每天都要到建筑场所和开荒的地方巡看,并亲自指导,还要接待来自各方的人士。晚上6点到禅堂里讲开示,8点以后,开始翻阅来自各地的信件,信件有时一天多达百多封,他老人家都要一一过目。

若是重要的函件,他便亲笔回复;若是一般书信,他说明意思,就由我们代复。平常都要深夜十二点左右才休息,翌日凌晨两点又起床打坐,直至打四板,即大约三点半,才起床洗脸。

他不用牙刷牙膏,只用温水漱一口水,然后吐在毛巾上,先洗双眼,再洗整个面部。他说这样洗,可防止眼疾,且能增加视力。洗过脸后,就到佛前礼拜,之后又回到床上打坐。那时,我们就开始上早殿了。早殿后稍为休息一会,闻打梆声大众就往斋堂过早堂了。

当时,山上的生活很艰苦,开发的田地不多,收成的谷子也很少。因为红薯粗生,收成较多,每年七月份开始,直到第二年的三月,都是吃红薯的季节。而红薯的叶子和枝干,就是我们的小菜了,有时连蕃薯根和叶也没有,就只有炒咸盐,加进稀饭里吃。

每天过早堂吃的稀饭,只是一点点的米,混了多多的红薯一起煮的。中午吃饭呢?虽然当时师父们吃饭吃得很多,也只是随便弄一点小菜,有青菜已算是很好的了。晚上,是没有饭或面的,只有煮一些蕃薯或是马铃薯,放在斋堂里面,要吃药石的就自己去弄一点,但是吃的人很少。

老和尚吃的稀饭和菜,都是由我们从大寮里打的,跟大众师父们吃的一样。如果没有客人的话,他从不多加一道菜。他老人家那种节俭简朴的生活,我们现在想起,还记忆犹新。

云居山地势很高,海拔一千一百多米。冬天气候很冷,低至零下十七八度。收藏在地窖里的红薯,经不起寒冷的空气,皮都发黑了,煮熟后吃起来很苦的。

有一次,我和齐贤师一起在老和尚那里吃稀饭,吃到了那种又苦又涩的红薯皮,便拣出来放在桌边上。老和尚看到时默不作声,待吃过稀饭后,他老人家却一声不响地把那些红薯皮捡起来都吃掉了。当时我们俩目睹那情景,心里感到很惭愧、很难过。从此以后,再也不敢不吃红薯皮了。

事后,我们问他说:“您老人家都这么大年纪了,而那些红薯皮好苦啊!你怎么还吃得下去呢?”老和尚叹了一口气,对我们说:“这是粮食啊!只可以吃,不可以糟蹋呀。”

又有一次,江西省宗教事务处处长张先生,到山上来探望老和尚。老和尚自己加了几道菜,请他吃午饭。张处长始终是个在家人,不懂得惜福。当他在吃饭时,掉了好几粒米饭在地上,老和尚看见了也不说话。

等吃完饭后,他才自己弯下腰来,一粒粒地把那些米饭从地上捡起来,放进口里吃下去。使得那位张处长面红耳赤,很不自在。他一再劝老和尚说:“老和尚,那些米饭已掉在地上弄脏了,不能吃了。”老和尚说:“不要紧啊!这些都是粮食,一粒也不能糟蹋的。”处长又说:“你老人家的生活要改善一下啊!”老和尚答:“就是这样,我已经很好了。”

老和尚的身体很好,早上除了吃两碗稀饭外,有时还会吃一点马铃薯。中午吃两大碗米饭。晚上有时吃一小碗面条,或者吃一点稀饭。听他说:他晚上开始吃药石,是从云门事件发生后才开始的,在此以前,他老人家一直都是过午不食的。

他的牙齿特别好,记得有一次,有个居士送了一些炒熟的蚕豆上山。老和尚看到我们在吃,他也要吃。我们说:“这东西很硬的,你老人家牙齿行吗?”他一言不发,拿起蚕豆就吃起来了,吃得比我们还要快,我们甚感意外。

他老人家是很节俭惜福的,他睡的草席破了,要我们帮他用布补好。不久后,在同一个地方又破了,实在补无可补。我们就对他说想把草席拿到常住去换一张新的。那时,一张草席只不过是两块人民币左右,不料他老人家听后,便大声地骂:“好大的福气啊!要享受常住上一张新席子。”我们都不敢作声了。

无论是冬天或夏天,他老人家都只是穿着一件烂衲袄,即是一件补了又补的长衫(禅和子们叫它做百衲衣)。冬天就在里面加一件棉衣,夏天里面只穿一件单褂子而已。

老和尚时常开示我们:“修慧必须明理,修福莫如惜福。”意思是修慧参禅一定要明白道理,道理就是路头。如果想参禅用功,但是路头摸不清楚,对参禅的道理未能领会,那么工夫便很难用得上了。

所以古人说:“修行无别修,贵在识路头;路头识得了,生死一齐休。”至于惜福,出家人在情理上哪里有钱来培福呢。其实“造福莫如惜福”,那就是要自己珍惜生活上的一切福德因缘。

他经常训诫我们年青的一代说:“你们要惜福啊!你们现在能遇到佛法,到我这里来修行,可能是过去世栽培了一点福报。但是你们若不惜福,把福报享尽了,就会变成一个没有福报的人。

犹如你过去做生意赚了钱,存放在银行里。如果现在不再勤奋工作赚钱,只顾享受,把银行的储蓄全部花光了,那么再下去便要负债了。”

所以老和尚对我们的要求是很严格的。我觉得我们现在的出家人福报太大了,生活上,衣、食、住、行各方面比过去不知道充裕了多少倍。因而,我们在这个福报当中,要更加注意惜福。有福德的人,修行起来也会比较顺利。如果没有福德,无论修哪一种法门,都会有种种的障碍。

古德说:“道高龙虎敬,德重鬼神钦。”是真实不虚的。老和尚在云居山,不但时常上堂为大众师父讲开示,更在种种生活细节中以实际行动来以身作则,教育大众。现在我们回想起来,真是感到惭愧万分。所以说善知识的一举一动、一言一行,都是我们后人的榜样。

——绍云法师讲述

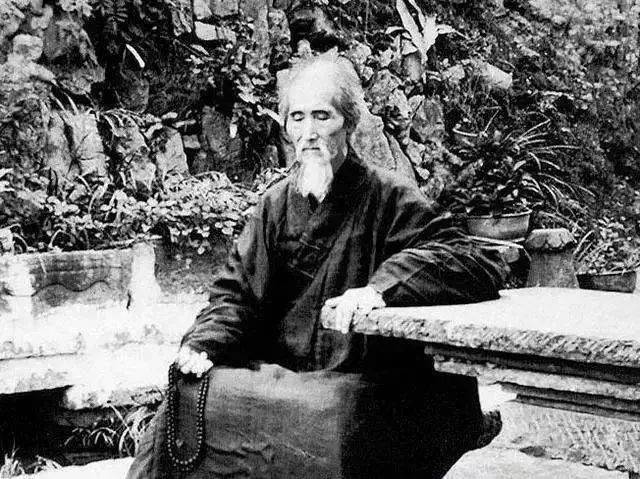

印光大师:

有多大的福气,

竟如此糟蹋

印光大师一生,于惜福一事最为注意。衣、食、住等,皆极简单粗劣,力斥精美。

民国十三年(1924),余至普陀山,居七日,每日自晨至夕,皆在师房内观察师一切行为。师每日晨食仅粥一大碗,无菜。师自云:“初至普陀时,晨食有咸菜,因北方人吃不惯,故改为仅食白粥,已三十余年矣。”

食毕,以舌舐碗,至极净为止。复以开水注入碗中,涤荡其余汁,即以之漱口,旋即咽下,惟恐轻弃残余之饭粒也。至午食时,饭一碗、大众菜一碗。

师食之,饭、菜皆尽。先以舌舐碗,又注入开水涤荡以漱口,与晨食无异。师自行如是,而劝人亦极严厉。见有客人食后,碗内剩饭粒者,必大呵曰:“汝有多么大的福气,竟如此糟蹋!”

此事常常有,余屡闻友人言之。又有客人以冷茶泼弃痰桶中者,师亦呵诫之。以上且举饮食而言,其他惜福之事,亦均类此也。

——摘《略述印光大师之盛德》

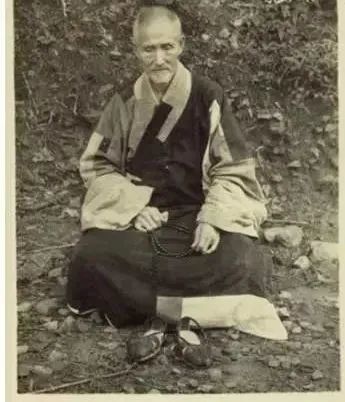

弘一大师:

十分福气,只享受三分

“惜”是爱惜,“福”是福气。就是我们纵有福气,也要加以爱惜,切不可把它浪费。

我记得从前小孩子的时候,我父亲请人写了一副大对联,是清朝刘文定公的句子,高高地挂在大厅的抱柱上,上联是“惜食惜衣非为惜财缘惜福”。

我的哥哥时常教我念这句子,我念熟了,以后凡是临到穿衣或是饮食的当儿,我都十分注意,就是一粒米饭,也不敢随意糟掉。而且我母亲也常常教我,身上所穿的衣服当时时小心,不可损坏或污染。这因为母亲和哥哥怕我不爱惜衣食,损失福报以致短命而死,所以常常这样叮嘱。

诸位可晓得,我五岁的时候,父亲就不在世了!七岁时我练习写字,拿整张的纸瞎写,一点不知爱惜,我母亲看到,就正颜厉色地说:“孩子!你要知道呀!你父亲在世时,莫说这样大的整张的纸不肯糟蹋,就连寸把长的纸条,也不肯随便丟掉哩!”母亲这话,也是惜福的意思啊!

我因为有这样的家庭教育,深深地印在脑里,后来年纪大了,也没一时不爱惜衣食。就是出家以后,一直到现在,也还保守着这样的习惯。

从前常有人送我好的衣服或别的珍贵之物,但我大半都转送别人,因为我知道我的福薄,好的东西是没有胆量受用的。又如吃东西,只生病时候吃一些好的,除此以外,从不敢随便乱买好的东西吃。

惜福并不是我一个人的主张,就是净土宗大德印光老法师也是这样。有人送他白木耳等补品,他自己总不愿意吃,转送到观宗寺去供养谛闲法师。别人问他:“法师!你为什么不吃好的补品?”他说:“我福气很薄,不堪消受。”

他老人家——印光法师,性情刚直,平常对人只问理之当不当,情面是不顾的。前几年有一位皈依弟子,是鼓浪屿有名的居士,去看望他,和他一道吃饭,这位居士先吃好,老法师见他碗里剩落了一两粒米饭,于是就很不客气地大声呵斥道:“你有多大福气,可以这样随便糟蹋饭粒!你得把它吃光!”

诸位!以上所说的话,句句都要牢记!要晓得:我们即使有十分福气,也只好享受三分,所余的可以留到以后去享受。诸位或者能发大心,愿以我的福气,布施一切众生,共同享受,那更好了。

——摘自《弘一法师全集》

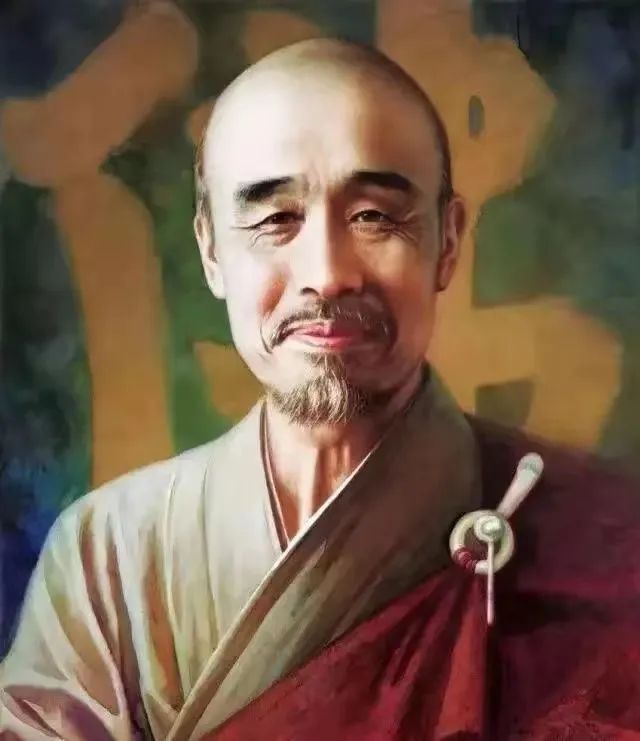

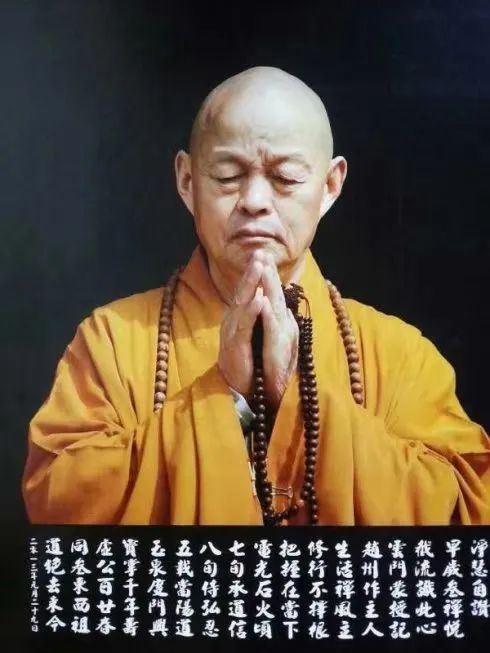

净慧长老:

有福不可享尽

我们同为人类,同生在这个地球、这个宇宙、这个空间里,都是无上的因缘,都是种了许多的善根,才有这样的一个无上因缘,所以我们一定要珍惜这个缘分。

特别是我们今天同为如来弟子,同闻佛法,一起来修行,这个缘分更是不可思议。所以不管是出家弟子,还是在家弟子,我们彼此之间都要珍惜这个来之不易的佛缘、法缘、善缘、人缘,时时刻刻想念阿弥陀佛,我们这个缘分就能够真正地珍惜。

我记得第一次坐火车过黄河的时候,那是在1952年,整整五十年前,那时黄河的水呀,与黄河大桥几乎是平的,火车就像在水上走过去一样。今天的火车过黄河的时候,就好像从沙漠上走过,原因何在呢?就是我们人类不知道珍惜资源,不知道爱护资源、爱护我们这个地球,不知道惜福。由于过分地掠夺大自然、过度地浪费,造成了河流的干涸,最后就受到大自然对我们的惩罚。

我们要处理好人与人之间的烦恼,要晓得惜缘,还要懂得惜福,有福不可享尽。时时刻刻有一种节约的精神,时时刻刻想到地球的资源有限,人类不可以过分地来享用,总有一天地球上能吃能喝能用的东西会用完。

我在外边走的时候,看到有些地方标语写得非常好,比如“爱惜方寸地,留与子孙耕”。如果我们把这种精神推广到所有的方面,想到我们人类有今天,还有明天;今天的人要生存,明天的人也同样要生存;我们自己要生存,别人也要生存;我们人类要生存,其他的一切众生、一切动物也要生存。我们常常有这种尊重资源、尊重生命的精神,我们就会减少很多烦恼,就会使我们的生活更加稳定、更加祥和、更加幸福。

——摘净慧长老《何处青山不道场》

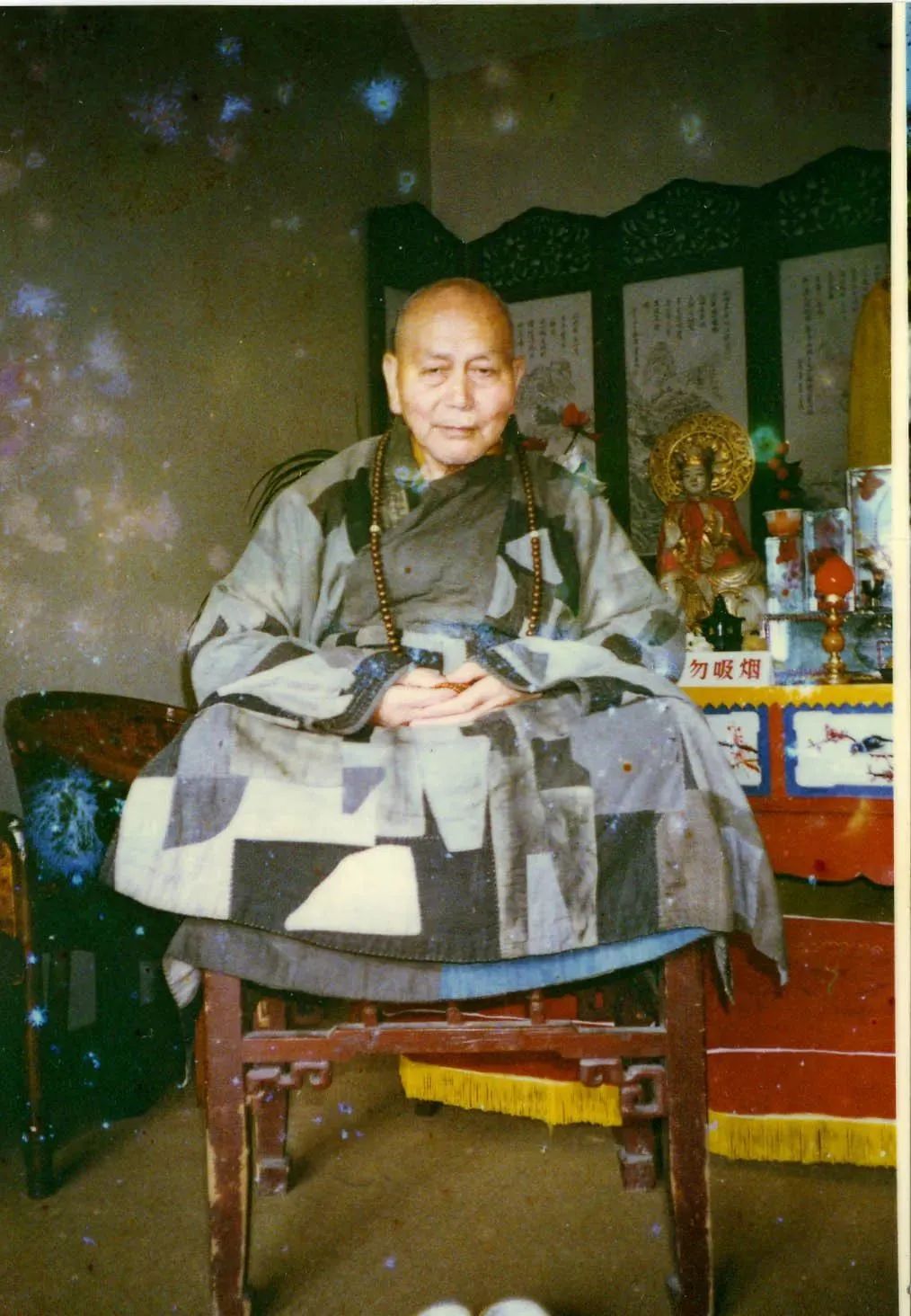

悟公上人:

崇简习勤

悟公上人一生惜福持戒,爱惜福报。他曾题过四个字:崇简习勤。意思就是,人要崇尚简朴的生活,多做正确的事情。虽为多座寺院的住持,经手钱财无数,上人却不留分毫,悉作利他,平日里用度俭省,珍惜资源。

弟子们回忆起上人时说,上人如果今天要出门走一走,我们后面东西就要准备好。为什么?上人要开始捡垃圾了。他看这个塑料瓶可以用,捡回来,看到别人扔的破毛巾,捡回来洗一洗绑在一起做拖布。

一张小小的餐巾纸,上人从来不会用一次就丢掉,用了,折一面,放进口袋,下次接着用。一张纸巾就这样折过来折过去,反复使用。

我们熟悉的一次性杯,上人就不喜欢,他说,哪里告诉你就一次性的,用两次、三次不可以吗?所以上人一次性杯子都不止用一次的,别人用过的,他也舍不得扔,把新的杯子套在里面,两个一起,杯子的质地就硬一些。就是丢了的纸杯,他也舍不得,捡回来,总能放个什么东西。各种各样,上人都能想出办法来。

有一天上人出去,捡了一件破海青回来,上人高兴坏了,大家可愁坏了,怎么办呢这件破海青。上人说不错不错,洗洗干净我可以穿,我要去拜山,看到人就拜,穿这件海青不错,还把它当了宝贝。

爱惜物命,勤俭节约,上人的这些事迹,对于我们这些弟子来说,就是无声的教导。

“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”我们今天所吃、穿、用的一切,都不是我们自己创造的,而是整个社会创造出来的价值,我们只有用的权利,但没有浪费的权利。每一滴汗水都需要被尊重,每一个物件也值得被珍惜。

普贤十大愿王里“常随佛学”,我们要随学善知识德行,奉行惜福惜缘、节俭的生活,切莫在无度享乐中白白浪费。一个能真正懂得珍惜的人,也会是有福之人。中华民族优良传统文化应当传承和弘扬。