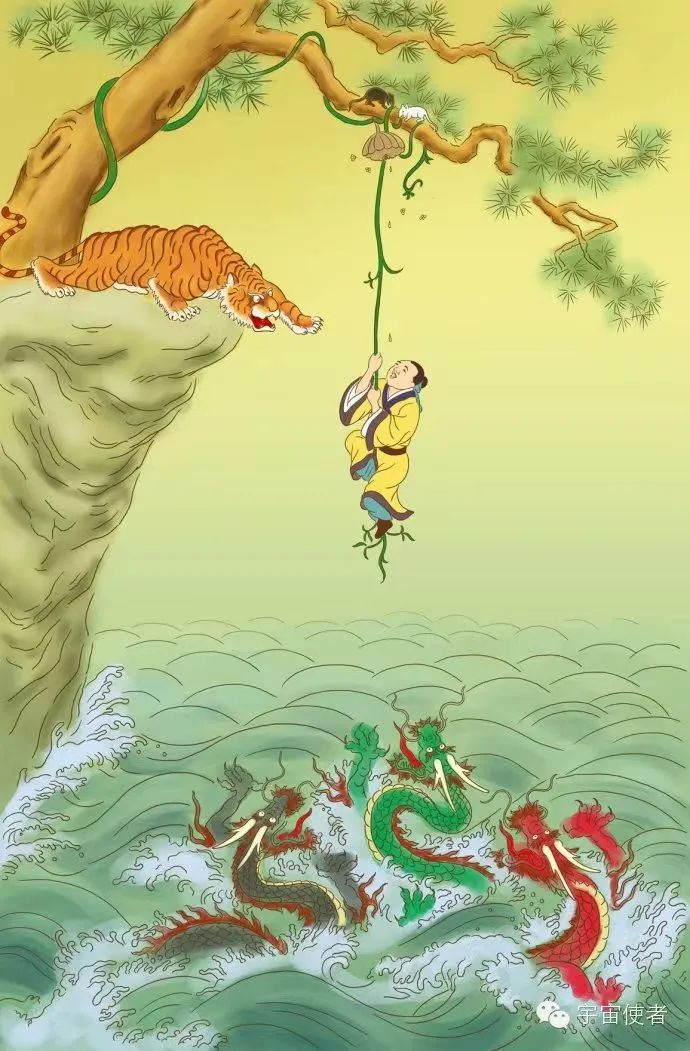

【佛教故事】人生究竟是什么——《攀藤食蜜图》

《佛说譬喻经》

唐 三藏法师义净 奉诏译

如是我闻。一时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时世尊于大众中。告胜光王曰。大王。我今为王略说譬喻。诸有生死味着过患。王今谛听。善思念之。

乃往过去。于无量劫。时有一人。游于旷野为恶象所逐。怖走无依。见一空井。傍有树根。即寻根下。潜身井中。有黑白二鼠。互啮树根。于井四边有四毒蛇。欲螫其人。下有毒龙。心畏龙蛇恐树根断。树根蜂蜜。五滴堕口。树摇蜂散。下螫斯人。野火复来。烧然此树。

王曰。是人云何。受无量苦。贪彼少味。

尔时世尊告言。大王。旷野者喻于无明长夜旷远。言彼人者。喻于异生。象喻无常。井喻生死。险岸树根喻命。黑白二鼠以喻昼夜。啮树根者。喻念念灭。其四毒蛇。喻于四大。蜜喻五欲。蜂喻邪思。火喻老病。毒龙喻死。是故大王。当知生老病死。甚可怖畏。常应思念。勿被五欲之所吞迫。尔时世尊重说颂曰:

旷野无明路 人走喻凡夫

大象比无常 井喻生死岸

树根喻于命 二鼠昼夜同

啮根念念衰 四蛇同四大

蜜滴喻五欲 蜂螫比邪思

火同于老病 毒龙方死苦

智者观斯事 象可厌生津

五欲心无著 方名解脱人

镇处无明海 常为死王驱

宁知恋声色 不乐离凡夫

尔时胜光大王闻佛为说生死过患。得未曾有。深生厌离。合掌恭敬。一心瞻仰。白佛言。世尊。如来大慈。为说如是微妙法义。我今顶戴。佛言。善哉善哉。大王。当如说行。勿为放逸。时胜光王及诸大众。皆悉欢喜。信受奉行。

释尊在《佛说譬喻经》中,以一段有名的譬喻,向我们开示“人生究竟是什么?”这譬喻是这样的:

在一个寂寞的秋天黄昏,无尽广阔的荒野中,有一位旅人蹒跚地赶著路。突然,旅人发现薄暗的野道中,散落著一块块白白的东西,仔细一看,原来是人的白骨。

旅人正疑惑思考时,忽然从前方传来惊人的咆哮声,随著一只大老虎紧逼而来。看到这只老虎,旅人顿时了解白骨的原因,立刻向来时的道路拔腿逃跑。

但显然是迷失了道路,旅人竟跑到一座断崖绝壁的顶上。在毫无办法之中,幸好发现断崖上有一棵松树,并且从树枝上垂下一条藤蔓。旅人便毫不犹豫,马上抓著藤蔓垂下去,可谓九死一生。

老虎眼看好不容易即将入口的食物,居然逃离,可以想像它是如何懊恼地在崖上狂吼著。

好感恩啊!幸亏这藤蔓的庇荫,终于救了宝贵一命。旅人暂时安心了,但是当他朝脚下一看时,不禁“啊”了一声,原来脚下竟是波涛汹涌底不可测的深海,怒浪澎湃著,而且在那波涛间还有三条毒龙,正张开大口等待著他的堕落,旅人不知不觉全身战栗起来。

但更恐怖的是依靠救生的藤蔓,在其根接处出现了两只白色和黑色的老鼠,正在交互地啃啮著藤蔓。旅人拼命摇动藤蔓,想赶走老鼠,可是老鼠一点也没有逃开的样子。而且每次摇动藤蔓,便有水滴从上面落下来,这是树枝上蜂巢所滴下的蜂蜜。由于蜂蜜太甜了,旅人竟完全忘记自己正处于危险万分的死怖境地,此心陶陶然地被蜂蜜所夺。

释尊开示这愚痴的旅人之相,便是所有人类的“人生之实相”。释尊这段譬喻意味著什么呢?

孤独的心灵

旅人:这旅人即是指我们自己。

荒野:无尽而寂寞的荒野是譬喻我们无尽寂寞的人生。

我们从生下来时,就成为旅人而在作人生之旅了。既是旅人,应知目的地。如今我们是以何目的,而出生到人间来呢?如若不知,岂不就和这愚痴的旅人一样了?

秋天的黄昏:秋天的黄昏是譬喻人生的孤寂感。何故我们的人生就像秋天的孤寂?

因为我们是孤独一人旅行。虽说有亲属、家族、朋友,但并没有可以互相倾吐心中一切,互相理解的心灵之友。即使是夫妇,终此一生也未必能互相理解心中之事。人生的孤寂,原因就在这心灵的孤独。难道你未曾有过孤独的感伤吗?

白骨:路边的白骨是指我们人生旅途中,家族、亲属、朋友等的死亡。如“长伴亲友各分离,勤积之财留后世,识客终离身客店”,我们活到现在,应该看到很多白骨,那时我们有何想法?有何感触?我们可曾注意到紧逼而来的“无常之虎”呢?

老虎:饥饿的老虎所譬喻的即是我们自己的死亡。如圣天论师说:“死缘极众多,生缘极稀少,彼亦成死缘。”

世间的一切都是无常的,一切法是由因缘和合而起,缘聚则生,缘散则灭。死,对我们而言是最恐怖的事,所以释尊以恐怖的老虎作譬喻。现在这无常之虎猛然向我们逼来,但由于我们以为这是非常恐怖而且不吉祥的事,所以平时不想去思考它。而佛教提到死亡的事,诚如一位尊者所言:“吾初畏死赴山中,数数观修死无定,已获无死本坚地,此时远离死畏惧。”是唯有正视死亡,才会珍惜人身,戒恶修善,积极面对人生,远离对死亡的怖畏。

无力的松树

松树:接著我们攀上崖顶的松树,松树是指金钱、财产、名誉、地位等等。这些东西即使拥有再多,在死亡的面前也仍是无力的。《阿含经》也说:“积聚终销散,崇高必堕落,合会要当离,有生无不死”。像历史上有辉煌成就的秦始皇、汉高祖,临终时也不免感到“啊!人生犹如梦中之梦”而寂寞地死去。

人生是梦

藤蔓:藤蔓所譬喻的是“还不会!还不会!我还不会死”的那种以为还有二十年、三十年的寿命可依恃,但即使认为“还有十年、还有二十年可活著”,但你认为到底人寿几何?想想便知:已过去的十年二十年,也不过是“啊”的一声之间,便如梦如幻般地消逝了。而今后的十年二十年,也同样是“啊”的一声之间便会过去。《万善同归集》中说:“无常迅速,念念迁移,石火风灯,逝波残照,露华电影,不足为喻”。

老鼠:不断交互咬啮著藤蔓的白老鼠和黑老鼠是指白天和晚上。白天的白老鼠和晚上的黑老鼠,互相在缩短我们的寿命。所谓:活了今天一天,便是死了今天一天。即使过年、节日、假日也都一刻不休地在啮著我们的生命。因此最后藤蔓必定被啮断,这便是“死”。

生死事大

人生谁都是过客 相守百年也是梦

世上万般带不去 一双空手见阎罗

作为旅人的我们,此时唯有堕入深不见底的毒龙深海里。因为在我们死后,必定有“后生一大事”。

深海:深海所譬喻的便是“地狱”。堕入此地狱,必须承受“八万劫中大苦恼”,这一件事情便称为──“后生一大事”。

一堕地狱八万劫 再得人身复几时

毒龙:显现地狱之苦的是这三条毒龙,这三条毒龙即指我们心中的贪欲、嗔怒、愚痴之可怕的心。

“贪恋亲方如沸水,嗔恨敌方如烈火,遗忘取舍愚暗者”,由于“贪欲”之故,在我们心中不知累积了多少杀、盗、淫、妄的意恶之罪。由于“嗔怒”之故,在我们心中不知累积了多少对翁姑、朋友、他人“愿他快死”等的心杀之罪。由于“愚痴”之故,在我们心中不知累积了多少对自己不幸的愤懑,对他人幸福的嫉妒之罪。

“善因乐果、恶因苦果、自因自果”的因果法则是不会有丝毫差错的。“万般带不走,唯有业随身”,由自己所不断造作的罪恶所生出的地狱,最后还是由自己堕入。

教我们解决此后生大事的便是佛教。但作为旅人的我们,忘记了逼在足下的后生大事,此心完全被蜂蜜所夺。

蜂蜜:蜂蜜是指人的五欲:财欲、色欲、名欲、食欲、睡欲。一天之中,我们不断所想的,持续所求的,无非是为了这五欲的满足。然而不断地舔著蜂蜜,不知不觉地堕下去,岂不是太愚痴了吗?

我们能否认自己不是这个旅人吗?

释尊在此开示我们人生的真实之相── 亦即此“生死一大事”,一刻一刻地逼近着,难道我们就这样过这一生吗?

请点击图片观看视频

《大般涅槃经》说:“诸行无常,是生灭法;生灭灭已,寂灭为乐”。这是说明世间万物无一得以常住不坏,凡生者必灭,因此,唯有超脱此生、灭的世界,才可达到寂静的境域。了知无常,应生起出离心,精进修行,趋入佛道。

- 相关文章

- · 是什么原因,让生性暴戾的她突然戒杀茹素?

- · 春季调畅情志,扫除福德的绊脚石,需要这样的心

- · 破我执的简单方法

- · 修行,如待酣春

- · 妙!这些神秘的纹饰里蕴藏了大智慧!

- · 心若觉醒,何妨万物常围绕?

- · 佛弟子的功德意义

- · 【人天善法】梦受动物屠戮之苦,醒后戒杀茹素

- · 轮回的根在哪里

- · 好男儿,当有凌云之志~!

- · 一个能满愿的咒语

- · 疫情之中,幸好还有祖先给我们的荫庇

- · 你的修学越如法,护法的力量就越大

- · 精选八则:虚云老和尚开示菁华

- · 越过了生命的洪流,你就是幸运者

- · 【茶香慧日寺】:为什么僧宝是人天福田

- · 虚云老和尚:参禅十二问

- · 吃过“苹果”,才“知道”

- · 拆掉轮回的发动机

- · 这是佛法修行,最重要的核心