恭迎禅宗六祖惠能大师圣诞日|一花开五叶,功到自然成

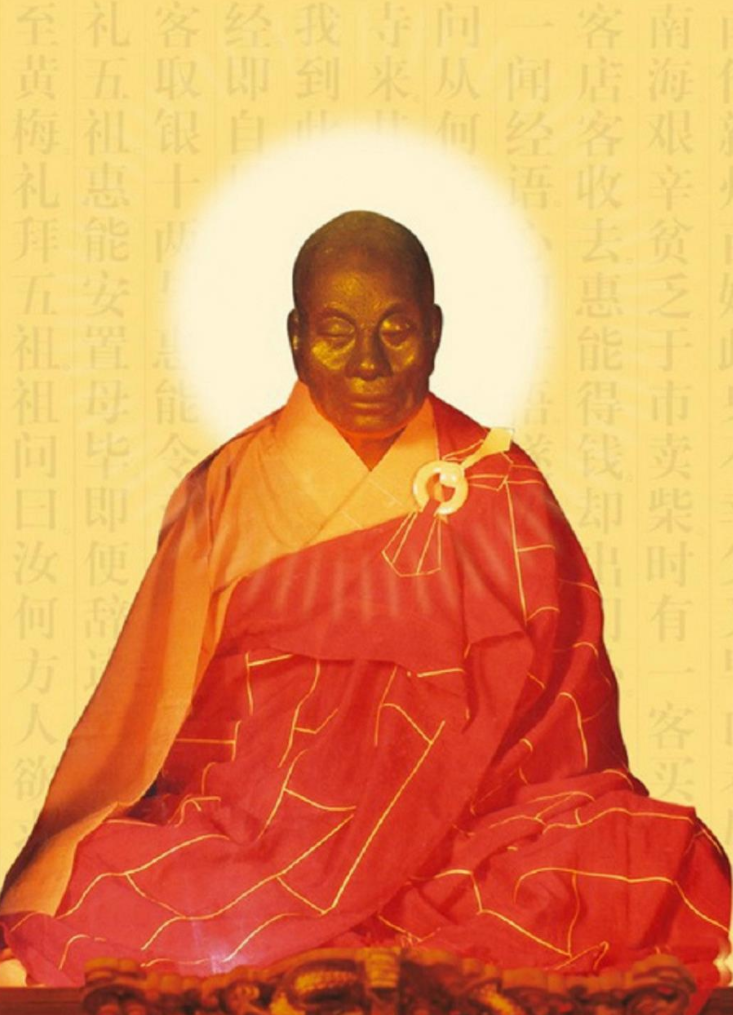

惠能(638-713年),俗姓卢氏,河北范阳人,成长于广东岭南新州。唐代高僧,得黄梅五祖弘忍传授衣钵,继承东山法门,世称禅宗六祖。

门人将其法语整理成《六祖法宝坛经》流传开来,至今仍有肉身舍利,成为其修行之见证。

唐中宗追谥大鉴禅师,是中国历史上有重大影响的佛教高僧之一。

陈寅恪称赞六祖:特提出直指人心、见性成佛之旨,一扫僧徒繁琐章句之学,摧陷廓清,发聋振聩,固我国佛教史上一大事也!

一首禅偈,得传法衣

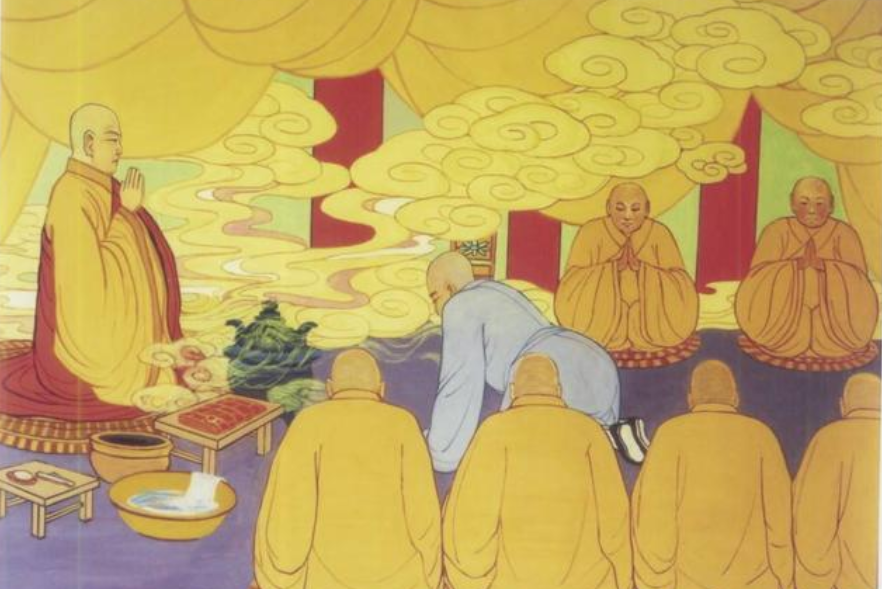

惠能大师幼年丧父,家境贫困,依靠卖柴养母。一日卖柴,听闻客人读诵《金刚经》,心开悟解,便离开老家广东新州,去湖北黄梅县东禅寺礼拜禅宗五祖弘忍,五祖见其根性太利,吩咐他在寺中舂米打杂。

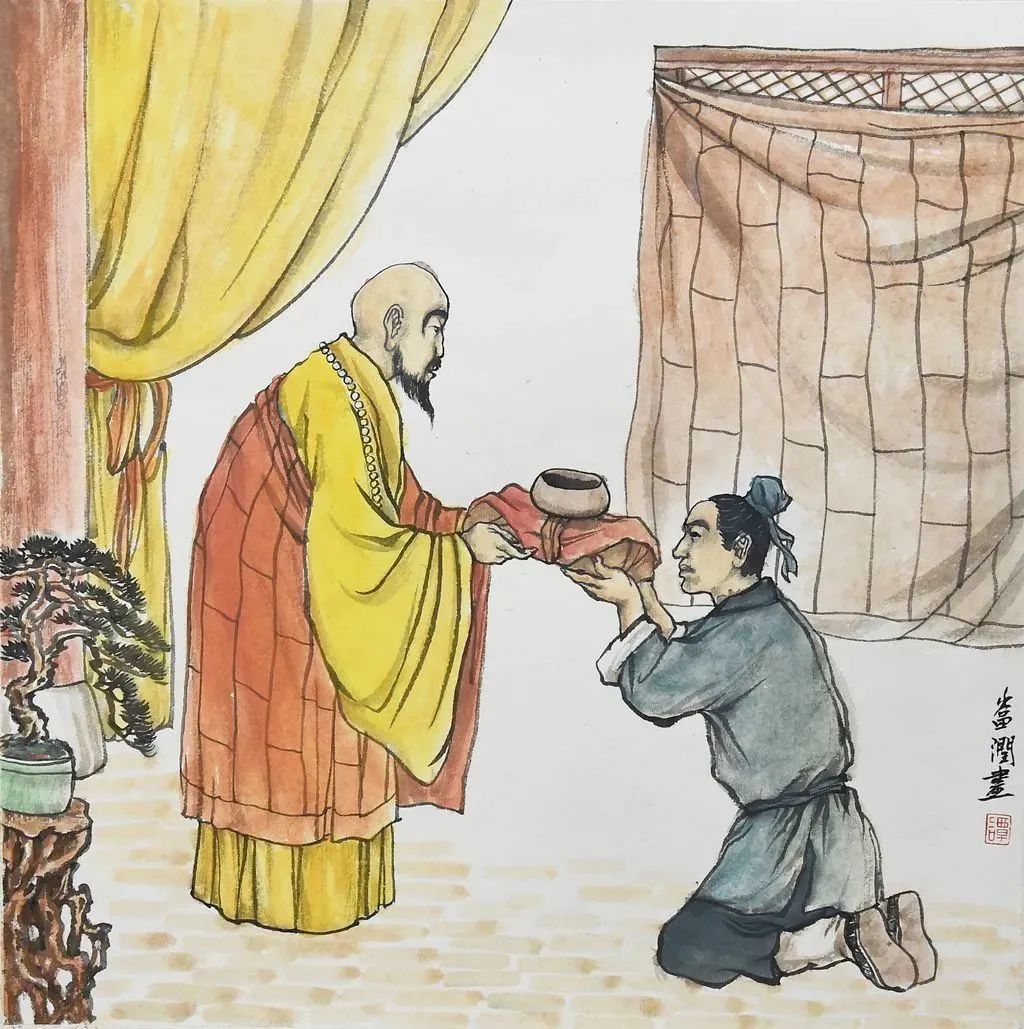

此后过八个月,五祖弘忍大师让门人作禅偈以确定继承人。神秀上座写“身是菩提树,心是明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃”表明自己对修行的认识,惠能作偈“ 菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃”显示自己的观点。

最终,惠能凭借对佛法洞彻的理解,获得了五祖的认可,成为了禅宗付法藏第六祖。

风幡缘起,折服众人

惠能到东禅寺仅八月有余便得法。因年纪轻,为避免因付法而产生争端,便遵师嘱托南归隐遁。

高宗仪凤元年正月八日,惠能至南海法性寺,正值印宗法师在讲《涅槃经》。听到二僧对论风吹幡动问题,一曰幡动,一曰风动,争论不下。

惠能走到二僧面前说:“不是风动,不是幡动,仁者心动。” 印宗法师觉得来人非平凡之辈,便请至上席,探问佛法大意。惠能言简理当,不拘泥文字。

印宗法师问道:“行者定非常人,久闻黄梅衣法南来,行者莫非就是五祖传人?” 惠能更无所隐,直叙得法因由。

印宗法师大为惊叹,为其剃度,并拜惠能为师。

曹溪开山,开演大法

惠能大师在岭南一带弘法,大倡顿悟法门,其通俗简易的修持方法,流行日广,成为佛教禅宗的主流。

六祖强调“见自性清净,自修自作法身,自行佛行,自成佛道”。并非只有静坐敛心才算是禅,一切时中行住坐卧皆可体会禅之境界。

大师又云“先立无念为宗”,所谓无念,是指“若见一切法,心不染著”之意。口说见性,实际仍执着的人,并未摆脱种种分别的观念,而这些观念正是种种烦恼的起源。只要一切都无所执着,真如自性就保持清净自在。

六祖大师为中国禅宗之长足发展奠定了理论基础,对后来各派禅师建立门庭有极大影响。

一部经典,流传后世

《六祖坛经》,全称《南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师于韶州大梵寺施法坛经》,是以六祖讲经为核心,由其弟子法海等禅师,依据其言行开示汇集而成的,是汉传佛教唯一一本由中国僧人所著,而被佛教界和学术界共同称之为经的禅宗著作。

《六祖坛经》可分三部分内容,第一部分即是在大梵寺介绍自己得法传法的事迹,并开示“摩诃般若波罗蜜法”;第二部分介绍六祖回曹溪山后,传授“无相戒”;第三部分是六祖与弟子之间的问答。

《六祖坛经》的中心主张是佛性本有,见性成佛,其内容丰富,文字通俗,以深入人心的方式阐述人人皆有佛性,人人皆可成佛的思想。

一花五叶,传灯无尽

在惠能大师之前,禅宗一直是单传。自惠能大师以后,唯传心印,不传衣钵,禅宗法脉流传至今不断。禅宗后分五宗,分别为曹洞宗、临济宗、云门宗、法眼宗和沩仰宗,虽分五宗,确同一心印,法脉相承,灯灯相续。

惠能大师的弟子很多,据《坛经》记载,有一千多人。其中比较著名的有法海、法达、智常、志彻、神会等。禅宗史上非常有影响的青原行思、南岳怀让和南阳慧忠等大禅师,也都是惠能大师的法嗣。

在行思一支,到后世分为曹洞宗、云门宗和法眼宗;在怀让一支,到后世分为临济宗和沩仰宗。应验了达摩传法偈中所说的“一花开五叶,结果自然成”的预言,至此,禅宗在中国蓬蓬勃勃地兴盛了起来。

如何修行

经文中提到,韦公又问:“在家如何修行?愿为教授。” 师言:“吾与大众说无相颂。但依此修,常与吾同处无别;若不依此修,剃发出家,于道何益?颂曰:

心平何劳持戒,行直何用修禅!

恩则孝养父母,义则上下相怜。

让则尊卑和睦,忍则众恶无諠,

若能钻木出火,淤泥定生红莲。

苦口的是良药,逆耳必是忠言,

改过必生智慧,护短心内非贤。

日用常行饶益,成道非由施钱,

菩提只向心觅,何劳向外求玄。

听说依此修行,西方只在目前。

这是六祖开示的要法,所谓持戒、参禅都在生活之中,并非离开生活。

2022年3月11日,农历二月初九,恭逢惠能大师诞辰纪念日。值此殊胜之日,让我们缅怀、追随惠能大师的修行脚步,愿蒙祖师慈佑,国泰民安,疫情早消,大众广行善事,精进道业,福慧增长,早证菩提!