持戒可达彼岸

推荐音频同步收听

今年进入安居以来,我们僧团着重在学习戒律。这两年,佛教界也在提倡出家人自身的道风建设,这也是一种修行守则。

佛教最系统的就是戒律部分,即佛弟子的行为规范,而且三千年来佛法得以传承到今天,就是因为这些教制。

这些戒律,让每一个佛弟子有可操作性,佛教才有了强大的生命力。实际上戒律也属于契约的一种,我们以虔诚的信仰追随佛陀,也向佛陀承诺,我们在佛的慈光护佑中不越雷池半步。若有所毁犯,马上能够惭愧,进而去忏悔。

最快捷的忏悔就是在僧团面前忏悔,这叫对首忏,马上就能得清净。

目犍连尊者要救在地狱受苦的妈妈,佛陀告诉他,最好的方法就是供养僧众。供养僧众有什么特色呢?就是能够满一切愿,得满愿报。救度父母祖先,乃至忏悔罪业、培植福报,恭敬、供养现前僧团都是最快、最直接的。

就像我们受戒一样,在僧团面前受戒,不需要见相好就可以得戒的;在佛像前自受,即便信心再大也一定要有感应、有相好,自己有觉受才算有效,才是得到加持了。佛陀甚至还讲到,如果一个地方暂时没有僧宝,有人想皈依怎么办呢?可以先在佛像面前自誓皈依,但是有僧宝的时候,还是要再次请僧宝作证明,这才能确保准确无误地得到三皈体。

这两天我们也在思考关于忏悔的问题。如果我们的行为违犯了佛陀制定的戒律,我们就有罪,那佛陀为什么还要制定这些戒律呢?佛不制定我们不就不犯了吗?这是很粗糙、很低级的一个问题,却非常具有代表性。

实际上哪怕佛陀不制戒,有些行为我们做了也是有罪的,这是这个行为本身的性质决定的。我们的身口意给别人造成了痛苦,实际上这些恶业都是会形成后果的,这并不取决于佛有没有做裁判、有没有制定戒律。所以也有一句话说,纵使佛教不存在了,宇宙的因果规律还是存在的。

为了遮止我们,佛陀给我们装了防护栏,装了保险带,这是佛陀的智慧教导、引领我们不要去犯。“戒”字就是两个木桩、一个横栅,上面一个戈字,就像卫兵把着门口,能够看到,能够警惕,同时可以遮止。从象形上来说,“戒”字就有这个含义。

戒律是佛陀的智慧和慈悲,也是我们人类文明的组成部分。规章制度也好,行为准则也好,本来就是为了保护我们的。我们在佛面前承诺过,受过这条戒,如果在遇到对境的时候还会犯,那就是犯了两重罪。除了这个行为本身的罪业,同时又去冒犯佛制,这叫佛制罪。

就好像社会上执法人员犯法一样,叫“知法犯法,罪加一等”,他有可能会比一个普通人犯错受到的惩罚更多,违犯了自己的组织纪律,同时也违犯了国家法律,这就有双重罪。

我们佛弟子也是这样的,佛弟子是一种特殊的身份,通过听经闻法,我们形成一种自觉,会愿意在佛面前秉受这些戒律。我们受持戒律,首先不会产生世间的过失、恶业,同时又能纳入佛法无漏的系统里。

没有受持佛戒的人,哪怕是一个好人,奉行诸善不作恶,只是不会产生罪业,他的生命会相对清净,会产生一个轮回的好的果报,叫“善有乐报,恶有苦报”,造恶会得痛苦的果报,修善会有快乐的果报。但是并不代表能解脱,因为这些善业不属于无漏业。

受了佛戒就不一样了,佛戒属于无漏业,是具有坚固体性的,所以有时候比喻戒体是金刚宝戒,它是无漏的。它不同于普通的色法,一般的色法属于有漏法、可坏法、不坚固法,但是戒体的无表色法是坚固的、无漏的,是可以通达彼岸的。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

- 相关文章

- · 破除无明

- · 清凉入心

- · 微信公众平台

- · 出淤泥而不染——百合莲花蔬食

- · 心中有鬼,地狱自现(1) ||《地藏菩萨传》第27回

- · 【推一首新歌】请随TA,无限接近那颗透明的心

- · 圆瑛大师:念一句佛号,可以六度齐修

- · 你看到的,只是业力允许你看到的

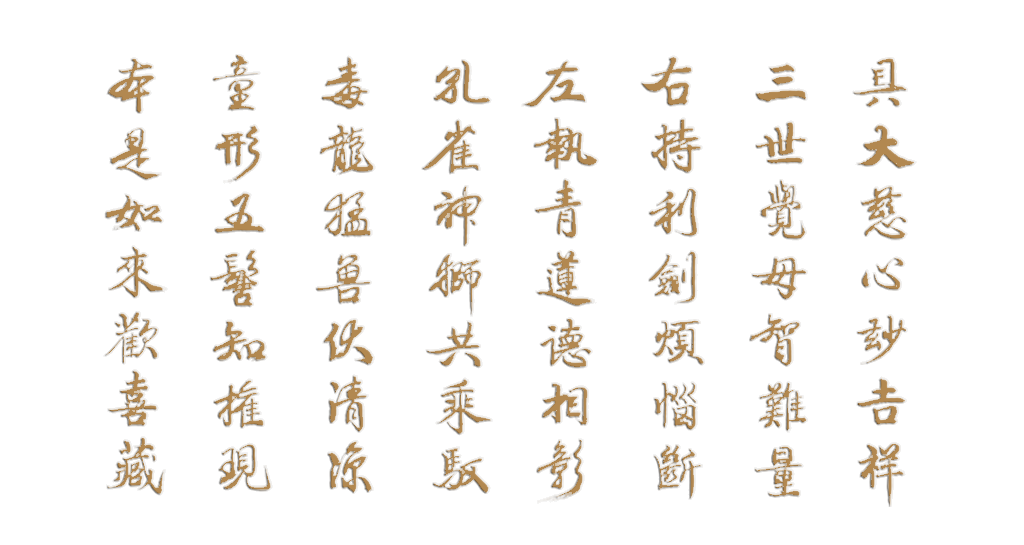

- · 慈悲之语〡过去七佛共说,持诵可消灭重罪,得平安吉祥

- · 想快乐就快乐的秘密

- · 巧化外道 | 文殊菩萨传(十)

- · 为什么住持三宝的责任要落在出家人身上?

- · 你是否清楚,自己对三宝的信仰到底能走多远?

- · 假如你正想来一场,十一国的心灵奇旅 | 【中英意西韩俄瑞罗德泰日语 • 精华总汇】

- · 为什么文殊菩萨说,“我是贪欲的殊妙”?

- · (明)宝华山见月律师《一梦漫言》(六)

- · 文殊菩萨不可思议的大威德

- · 苦难的唯一价值

- · 不希求、不恐惧,慢慢靠近自己的心

- · 【茶香慧日寺】坚定的信仰超越局限