圆满福慧,需要大善因缘

中国人的人生价值

“雁去留声,人去留名”

宋仁宗统治天下四十年,是一位非常仁慈的皇帝。在他的统治期间,从不招惹别人,都以礼来往。他去世的时候,连大宋周边国家的皇帝都为之落泪,举国上下都戴孝纪念这位大宋的皇帝。

一位皇帝能用“仁”这个字,这是很少见的;作为一位大臣,去世之后能追封一个“文公”的称号,也是不得了的。所以在各个朝代,只有表现特别突出的、特别有德性的、建功立业的大臣,才会被追谥“文”字。

在中国,皇帝登基之后,这个朝代就有一个号。比如乾隆皇帝登基了,他的这个朝代就叫乾隆,就从乾隆元年开始记载他的历史了。这位皇帝去世之后,再根据他一生的表现,以国家的名义再追一个号,叫庙号,这就盖棺定论了。

所以中国人说,重死不重生。中国人的人生价值是“雁去留声,人去留名”,即我的名声怎么样,别人会不会在背后指我的脊梁骨。这就督促我们身口意不要犯错,要对得起家族,对得起乡里,对得起社会,对得起江山社稷。

五福中的最后一个是寿考,指人去世后享受很隆重的葬礼,亲戚乡里都赞美他、追思他,这才是人生的殊荣。从普通的老百姓到皇帝,都是这样。

维持道德很重要

舆论是维持道德很重要的社会工具

现在的人发生变化了,中华民族的农耕文明越来越没落,科技越来越昌盛,社会变得越来越商业化、工业化,人与人之间的关系变得疏远和淡薄了。

我们小时候,即使再大的一个镇,都能彼此知晓。乡村就更不用说了,那真是张家长李家短,甚至连邻近村庄的事情,大家都能知道。中国社会以前就是这样的,忠厚、老实、善良是衡量人最主要的标准。

这种社会结构现在基本被打乱了,尤其在城市。在过去,城市里的一条街上的喜事、白事,街坊邻居都会共同参与。记得我在上海住的那条街,那时还有这个习惯:谁家老人去世了,家家户户都给他送丝绸、缎子的被面子,亡人家里的墙上就挂满了被面子。过去为什么流行这个?因为在中国的远古时期,丝绸和缎子是用来祭祀的,代表亡者能飘升、飞升。

如果一个人非常善良,街坊邻居对他的印象特别好的话,那他家的被面子会排得很长。谁家如果有喜事了,大家也都会去祝贺,谁家生小孩了,也会给街坊邻居分红鸡蛋。

现在哪里还有这样的风俗?在短短的几十年,中国的乡村文化在分崩离析,城镇文化也在逐步没落。讲到底了,就是人与人之间的关系在渐渐疏远,即使住在同一幢楼,人们也彼此不认识。

当人类的关系开始变得冷漠、彼此不认识的时候,所谓的道德观念就更加淡薄了。

我们读书的时候就讲到,道德靠什么?社会舆论是维持道德很重要的工具。什么叫舆论?就是靠人们张家长李家短的这些评价。

所以当彼此不相知了,彼此冷漠了,善恶道德也就开始变得模糊不清了。人就会变得越来越自私,越来越短视。

戒律就是契约

只有佛陀制定的戒律才是无漏的

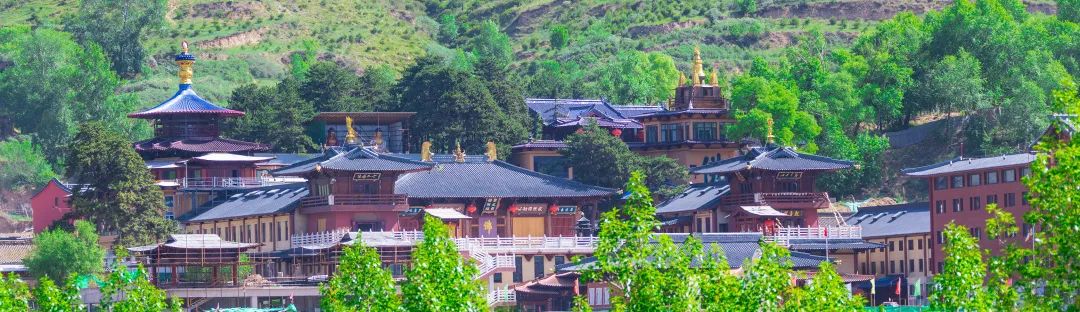

最近,我们出家人在学习,这就相当于把生生世世应该学好的内容浓缩到此生。这一生,我们作为出家人,佛陀的威德就把天地宇宙和生命最圆满的部分,用压缩的方法灌顶给我们了。我们怎么样具足万德、圆满福慧?这都要靠佛陀的功德,要靠佛陀凝结的甘露。

人类文明很重要的一个标志就是契约,戒律就是契约。“能持否?”“能持!”是谁总结出来这种人天的规律、堵漏的规律、增福的规律、开慧的规律、得定的规律?是佛陀的大智慧!

外道也有规矩,普通人也有规矩,但都是不究竟的。只有佛陀制定的戒律才是无漏的。我们每天在这里学习,虽然身体原地未动,心灵却已经超越了无数时空。

时间一定有意义吗?即便历经了一万年,我们就具足什么德吗?不一定的。但是当大善因缘现前的时候,我们一天所具足的德就有可能超过一个大劫。

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持