今天,世界地球日|山川河流皆有灵,草木鱼虫皆共生

▲国家资源部主题海报(左右滑动)

在浩瀚的宇宙中,

悬浮着一颗蓝色的星体。

这就是我们的家园——地球。

2025年4月22日

是第56个世界地球日,

今年的宣传主题是

“珍爱地球,人与自然和谐共生”。

“世界地球日”的起源可追溯至20世纪60年代末的美国。当时,工业化进程加速,环境污染问题日益严重,公众的环保意识逐渐觉醒。

1970年4月22日,美国参议员盖洛德.尼尔森和哈佛大学法学院的学生丹尼斯·海斯,倡导发起了首届地球日活动。美国各地约2000万人走上街头,举行声势浩大的游行和演讲,呼吁人们重视环境保护。

时至今日,地球日的庆祝活动已发展至全球192个国家,每年有超过10亿人参与其中,已成为世界上最具影响力的民间环保节日之一。

目前,全世界正面临着气候变暖、森林砍伐、野生动物猎杀等诸多问题,形势十分严峻。

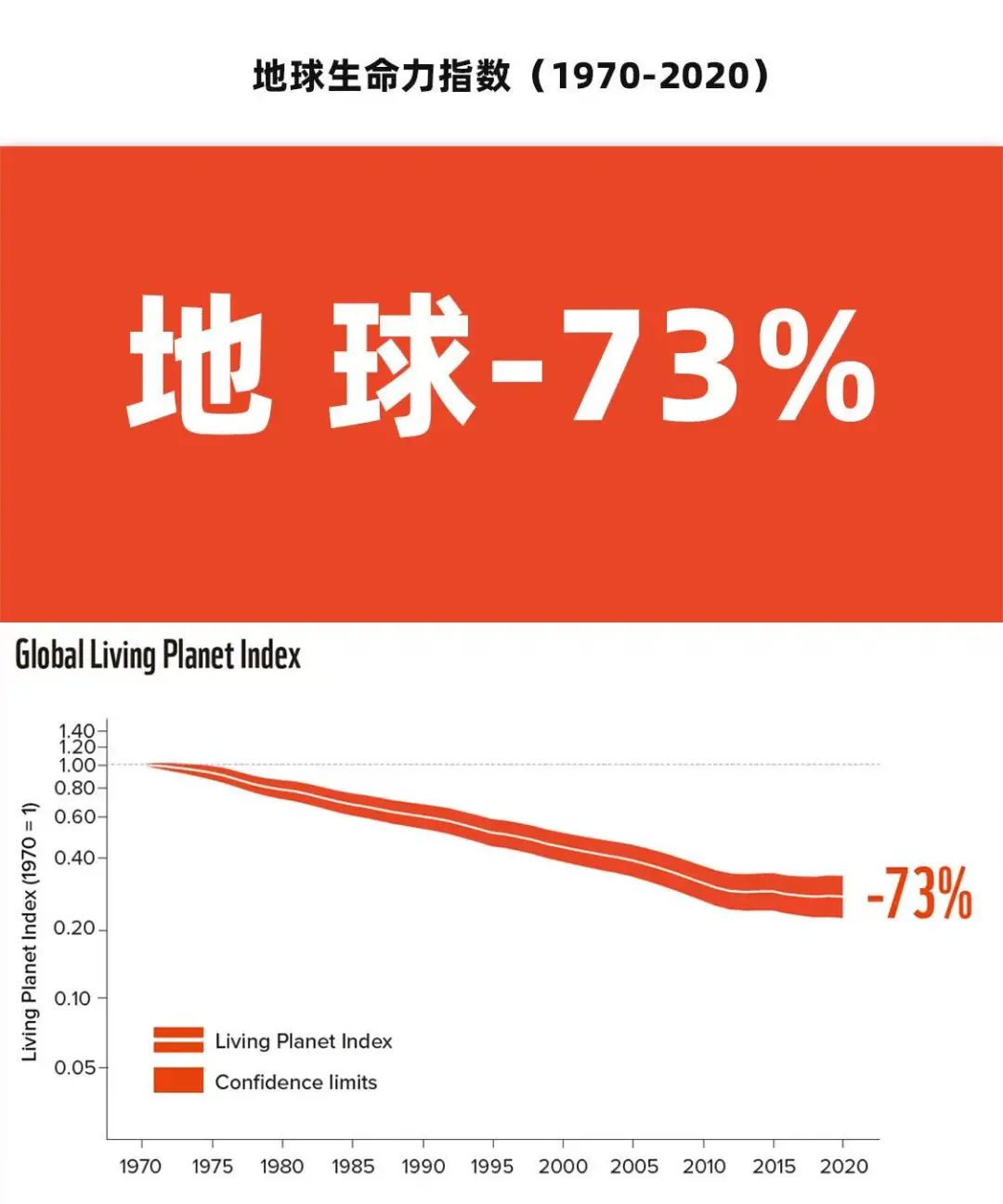

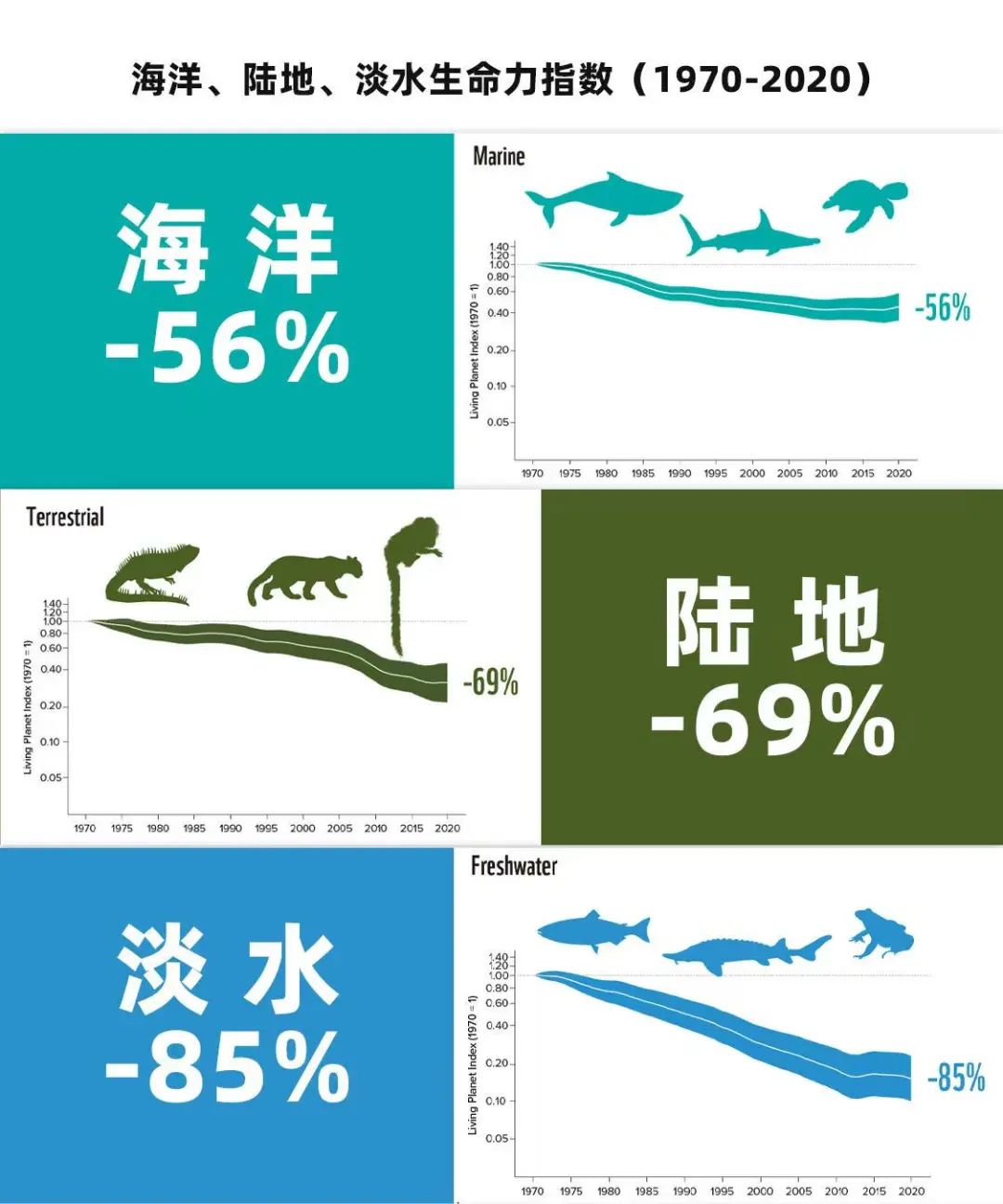

地球生命力报告

根据全球足迹网络(Global Footprint Network)的研究,人类目前使用自然资源的速度是地球再生速度的1.75倍,也就是说,我们需要1.75个地球才能满足当前的需求。

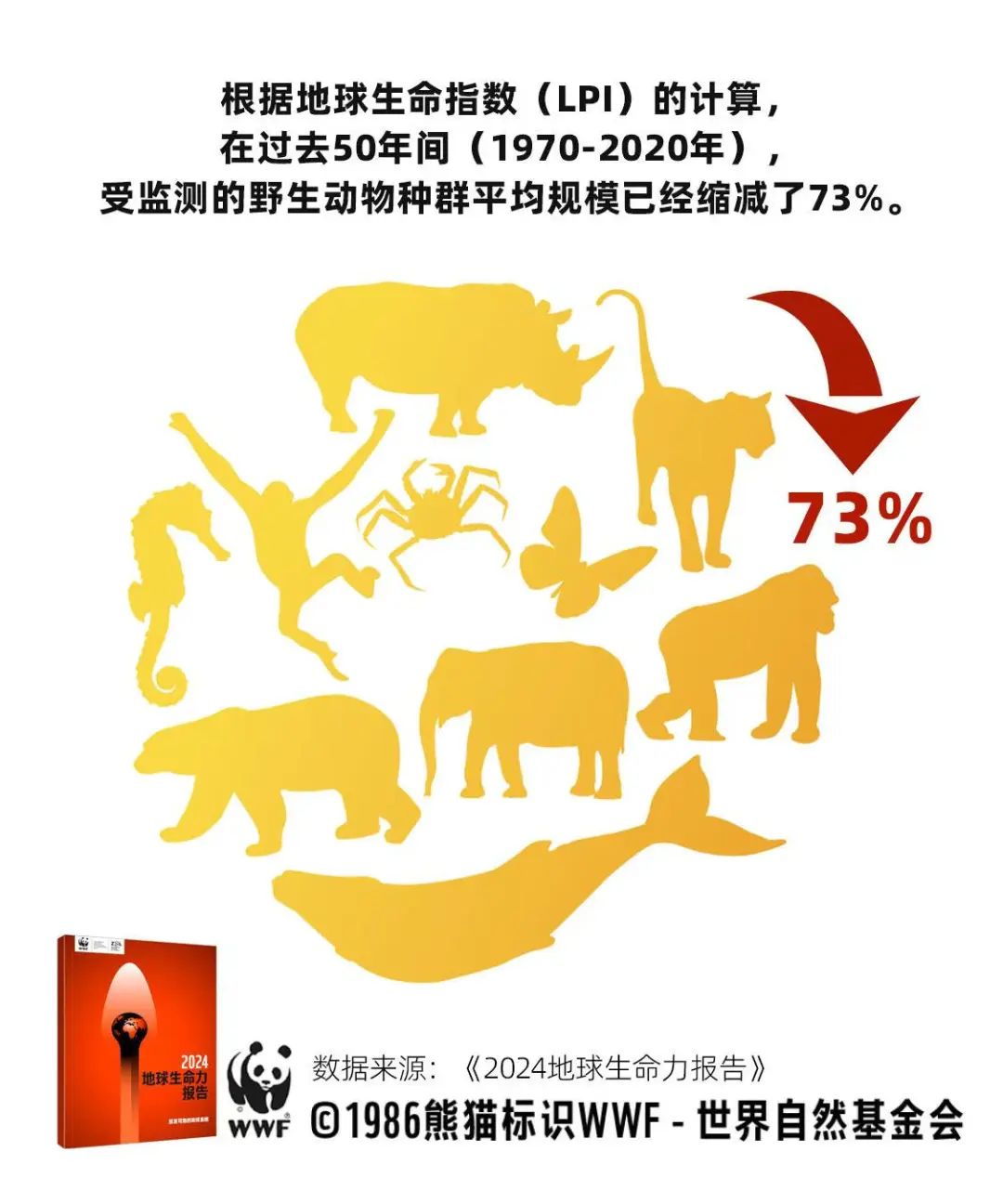

过去的50年里,全球野生动物数量减少了73%,每小时就有3个物种灭绝,是过去动物自然灭绝速度的1000倍,每3年就有约8个植物物种消失,灭绝的速度比自然速度快500倍。

这些触目惊心的数据警示我们,地球生态系统已亮起红灯,亟需全人类共同采取行动修复地球环境。

2025年,也是“绿水青山就是金山银山”理念提出的第20周年。习近平总书记强调的:“坚持人与自然和谐共生,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,让自然生态美景永驻人间,还自然以宁静、和谐、美丽。”

■ 中华文明历来崇尚天人合一、道法自然,追求人与自然和谐共生。

——《习近平关于自然资源工作论述摘编》

■ 我们的先人们早就认识到了生态环境的重要性。孔子说:“子钓而不纲,弋不射宿。”意思是不用大网打鱼,不射夜宿之鸟。荀子说:“草木荣华滋硕之时则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也;鼋鼍、鱼鳖、鳅鳝孕别之时,罔罟、毒药不入泽,不夭其生,不绝其长也。”《吕氏春秋》中说:“竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼;焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。”这些关于对自然要取之以时、取之有度的思想,有十分重要的现实意义。

——习近平2016年1月18日在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话

■ 世界上一些有识之士认为,包括儒家思想在内的中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示。

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》

在佛教中,戒杀是为根本戒律,在大乘菩萨戒中,更是要求珍视、救护一切众生。

大乘佛教认为一切生命皆有佛性,“情与无情,同圆种智”“无缘大慈,同体大悲”,将护生范围扩展到动植物乃至一切山河大地。

自古以来,放生也几乎成为社会共识。永明延寿大师《万善同归集》强调:“救一物命,胜造七级浮屠”,将放生护生视为成佛资粮;明代愿云禅师说:“欲知世上刀兵劫,须听屠门半夜声。欲得世间无兵劫,除非众生不食肉。”

近代印光大师总结了放生的十种功德:无刀兵劫、集诸吉祥、长寿健康、多子宜男、诸佛欢喜、物类感恩、无诸灾难、得生天上、消灭恶业及四季安宁、生生不息善心相感。大师开示说:“凡有欲家门清泰,身心康宁,天下太平,人民安乐者,请皆于戒杀放生,吃素念佛中求之,则求无不得矣。”

弘一大师也有开示:“先问诸君,一、欲延寿否?二、欲愈病否?三、欲免难否?四、欲得子否?倘愿者,今有一最简便易行之法奉告,即是放生也。”

佛教的慈悲护生思想,与中国本土的“仁爱”“贵生”传统交织,塑造了中华文化中尊重生命、追求和谐的深层意识。这种影响不仅体现在历史中,更持续作用于当代中国的动物保护、生态伦理乃至“绿水青山”的可持续发展理念中,成为东方文明应对全球生态危机的重要思想资源。

我们中国传统文化说,父母乃有形之天地,天地乃无形之父母。大地是母亲,长养滋生万物,我们生在天地之间。现在环境污染越来越严重,保护生命,珍惜自然,爱护环境,这是非常重要的修行项目。要有环保意识,尽量节约,保护地球。

物质要多次重复使用。自己带筷子也是环保的一个举动。不要浪费纸张和一次性筷子及纸杯。喜欢用一次性的,我们生命也就变得短暂了。爱惜物命,我们就种下了长寿的因。

大家洗澡时,尽量地少用洗发精、沐浴露,这些洗涤品对大地污染很大。要有意识地少用一点,尽量不用。这样从细微处入手,我们一辈子做的贡献就大,反之,如果对世界的污染那么多,想往生极乐世界,这很难啊!

我们看清清的碧潭,有生命遨游畅享其中,这多么美好!如果是一潭死水,一点生命迹象都没有,那人类的生命也将要走到尽头了。我们的修行,真的要有智慧,要提升生命境界,要最终达到无量光、无量寿的极乐境地。

因此,我们修行人应天天长养在天地之间,环保的心灵,需以慈悲为怀,具好生之德,与天地同心,与诸佛同体。