中华饮食的文明基因(一):跨越千年的“心灵禁火”

一、前言

春分后十五日,斗指乙,则清明风至。在我国传统二十四节气中,既是节气又是节日的只有清明。古时候,每逢清明前夕,上到王公贵族,下到平民百姓,家家户户都要熄火停灶吃寒食。为什么清明要吃寒食?为什么家里不能动火?为什么中国数千年来要过这样的节日?

早在汉代,作为时序标志的清明节就已进入人们生活,但长久以来,清明都并非独立的节日,而是作为寒食节的一部分。如北宋《岁时杂记》中记载:“清明节在寒食第三日,故节物乐事皆为寒食所包。”寒食节,是一个比清明起源更早、影响更大的节日,正是因为它,清明不再只是一个天旋地转的自然规律,而承载着深厚的人文内涵,成为中国人几千年来的精神标识。

有关寒食节的起源,流传最广的说法是晋文公火烧介子推的故事。介子推“割股奉君,隐居不言禄”的忠义之举被后世广为传颂,“但愿主公常清明”“勤政清明复清明”的祈望也成为这则故事千秋不朽的精神内涵。

几千年来,“清明”二字几乎成为国风、政风、民风、家风以及人格品行的理想境界。怎么实现清明?一代一代的中国人在儒释道文明的光照下做出回答,而饮食,则是其中一份不容忽视的重要答卷。

二、晋文公的回答

寒食,本身就可以视作晋文公对于“如何实现清明”的回答。

当他尚为晋公子时,因战争流亡在外,介子推始终忠诚追随,甚至在米尽粮绝时割肉奉君,保住了他的性命。日后,当他成为国君时,重赏了当初一起流亡的功臣,却唯独忘了介子推。但介子推并不在意功名利禄,带着老母亲隐居在绵山之中。

晋文公得知后,羞愧难当,亲自带人到绵山寻找。为了迫使介子推出山,下令放火烧山。大火烧了三天三夜,周围绵延数里,但介子推坚决不肯出山,最终与母亲一起受焚而死。

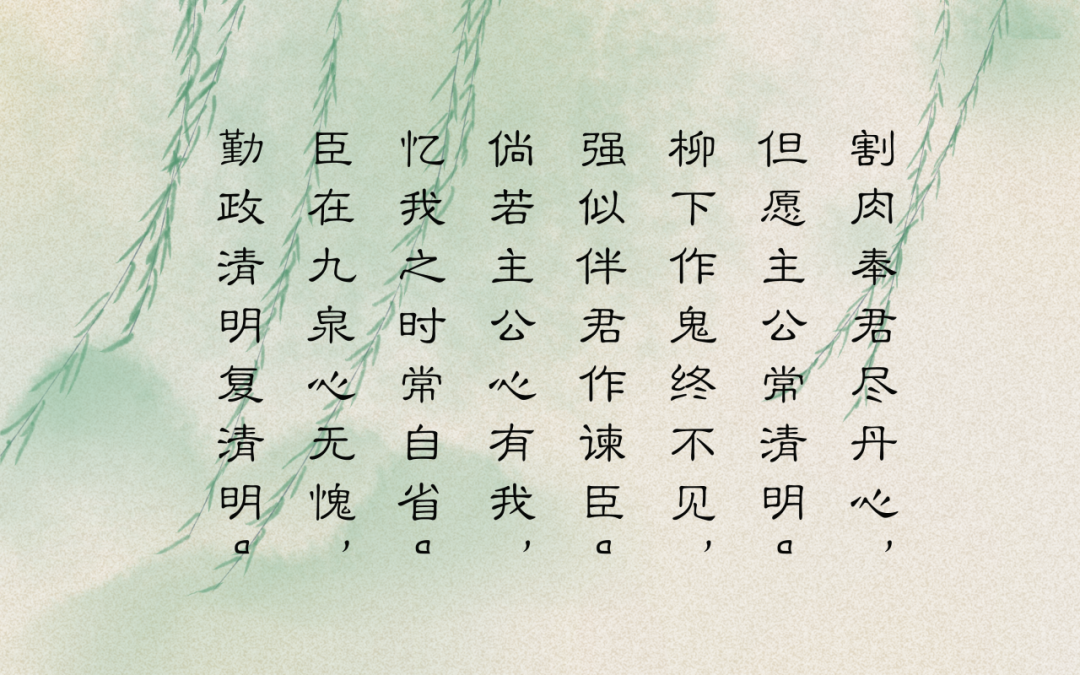

后来人们在一棵枯柳下发现了母子的尸骨,树洞里还有介子推留下的血书:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。柳下作鬼终不见,强似伴君作谏臣。倘若主公心有我,忆我之时常自省。臣在九泉心无愧,勤政清明复清明。”

晋文公悲痛万分,因为介子推是被自己焚火致死,因此下令在其死难之日,全国上下三天不动火,以吃寒食来怀念圣贤、怀念道德。寒食和禁火,本身就凝聚着晋文公的惭愧、反省和一份家国清明的承诺。

从此之后的几千年里,寒食节都是中国第一大祭祀节日,《唐律疏议》规定“寒食火禁,违者徙一年”,连宫中御厨也要熄火三日;唐代诗人韩翃曾写下“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”的诗句展现皇家祭祀的盛况。甚至后来,这个节日也传到了日本、朝鲜。

寒食节本是一个诸侯国的节日,为什么会遍行天下?因为文化是没有边界的,甚至是超越时空的,它塑造了中华民族的性格,成为中国人的精神底色。所以几千年过去了,我们还会在清明时节纪念这个节日,缅怀先人,慎终追远。

寒食节的中心主题,就是节欲、治贪。请问人怎么清明?就是要管住心。心被贪嗔痴绑架,贪欲之火燃烧着,心就不可能是清明的状态。所以,“禁火”禁的不是物理现象的火,而是精神世界的火。通过生活中的禁火、物理空间的禁火,要延伸到精神世界。通过寒食,也是要自我反省,怎样让自己的人格是清凉的,让内心没有燥火?

这既是这个节日的价值指向,也是一个跨时空、跨民族、跨年龄、跨性别的共同话题。每一个人都要去火性,去贪嗔痴。一个人能管住贪嗔痴,就告别了地狱,告别了饿鬼,告别了畜生。

如何实现清明?关键在心。通过改变心来改变世界,通过净化心来净化世界,通过拯救心来拯救世界,这就是中华民族几千年的文明核心。这是非常精准的,一个时代,如果对人心能够反思,对心灵能有救护,不仅是清明的,也一定是昌明的。