在古代,这三个地方消业最快

自古以来,

汉传佛教就讲到,

中国有三处忏悔罪业最快的对境。

宁波阿育王寺的阿育王塔,是阿育王时代遣鬼神之力,聚七宝所造,里面供奉着佛陀的真身顶骨舍利。虚云老和尚就是在这里拜舍利单,然后梦见他妈妈的。

这座塔以前放在外面,去朝拜的人还能捧。这座塔很大,看上去很重,但实际上非常轻。后来被玻璃罩子罩起来,只能看了。现在直接放在下面塔里,但还可以去绕。

《金光明经》云:“此舍利者是戒定慧之所熏修,甚难可得最上福田。”

南北朝时期,江南一带盛行维卫尊佛信仰。关于维卫尊佛石像渡海而来的祥瑞故事,唐宋以前就广泛流传于江浙地区。

晋建兴元年,渔民到吴淞口去打鱼的时候,看到海上漂来佛像。大家把船划过去,发现竟是两尊石佛,其中一尊就是维卫佛。

《佛祖统纪》云:“晋愍帝,吴朱膺于松江得二石像,铭曰维卫佛、迦叶佛,迎至通玄。”

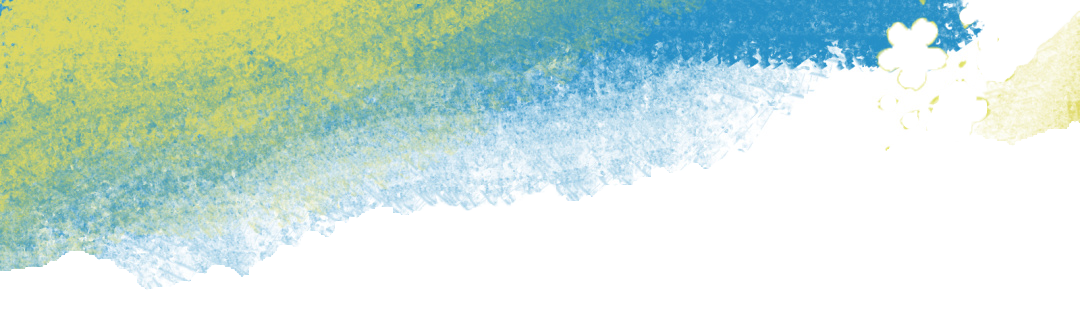

南朝梁释慧皎《高僧传》(卷十三):“像于西晋将末,建兴元年癸酉之岁,浮在吴松江沪渎口。渔人疑为海神,延巫祝以迎之,于是风涛俱盛,骇惧而还。”“后有奉佛居士吴县(按:今江苏苏州吴中区、相城区)民朱应(按:也作朱膺),闻而叹曰:‘将非大觉之垂应乎?’乃洁斋,共东云寺(按:也作东灵寺)帛尼及信者数人到沪渎口。稽首尽虔,歌呗至德,即风潮调静。遥见二人浮江而至,乃是石像。背有铭志一名维卫,二名迦叶。即接还安置。”

南朝梁简文帝萧纲《浮海石像铭》:“晋建兴元年癸酉之岁。”“松江之下,号曰沪渎,此处有居人,以渔者为业。”“遥望海中,若二人像。朝视沉浮,疑诸蜃气。夕复显晦,乍若潜火。于是谓为海神,即与巫祝,前往祈候。七盘圆鼓,先奏盛唐之歌;百味椒浆,屡上东皇之曲。遂乃风波骇吐,光景晦冥,咸起渡河之悲,窃有覆舟之惧,相顾失色,于斯而返。”“朱膺,清信士也。独谓大觉大慈,将宏化迹。”“乃沐浴清斋。”“与东灵寺帛尼,及胡伎数十人,乘船至沪渎口,顶礼归依,歌呗赞德。于时微风送棹,淑景浮波。”“灵相峨峨,渐来就浦。仰睹神像,一名维卫,一名迦叶,于是时众踊跃,得未曾有。”

南朝梁释慧皎的《高僧传》(卷十三,道光海山仙馆丛书本)记载的“石佛浮江”

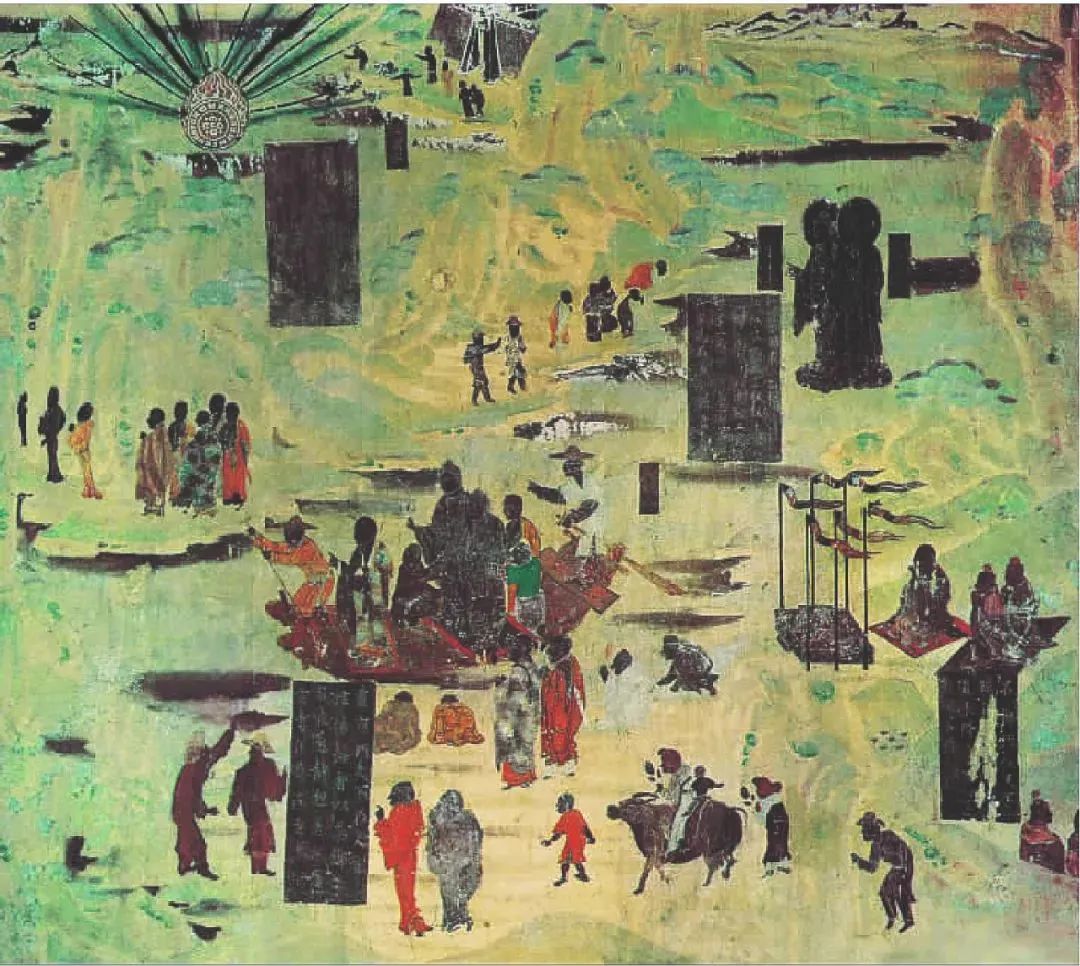

敦煌莫高窟的“石佛浮江”壁画

宋朝的王之道在《绍兴府法华山维卫像记》里,则记载了关于维卫佛像的另一个故事:阿育王的一个女儿相貌丑陋,因钦慕维卫佛法相庄严,就大施金铜,铸造四十九尊佛像,分送八方,为众生植福之本。东晋成帝咸和四年,一西域婆罗门僧带着这尊佛像泛海东来,后供奉于南京,最后几经辗转传至梁昭明太子萧统,亲至绍兴奉安于法华山中。

按《西南维卫无量寿佛像记》云:阿育王第四公主以姿貌寝陋,冀其端严,舍金银铜,冶铸斯像四十九躯,首饰火焰,足饰莲花,布四天下,为众生植福之本。此山得四十九躯之一而居其冠。

初,晋成帝咸和四年,有婆罗门僧宝奉斯像泛海东来。比至,齐祖兵乱,旁徨无所向,因穴地而藏之大河之侧。顷之,发藏无见,夜梦神人告曰:“尔其往江左,谒丹阳尹高公悝,当自知之。”婆罗门僧如其言,诣悝。悝曰:“某年月日,偶以职事至张侯桥,远望桥下有五色光轮闲覆水,命左右视之,得斯像于溯流,因闻于朝。有旨致之阙下,辟瓦官寺以居之。”辇入金陵,抵长岸坊口,牛不肯进,鞭之若与人竞,径入长干寺。有司以闻,上叹异久之,赐内府钱数百万为殿以奉香火。婆罗门僧闻悝言,悲喜交集,因辞悝走长干,瞻礼以终其身。

更宋、齐,迄梁大同中,昭明太子统亲自长干辇送斯像,奉安山中。至山之日,顶放白毫相光,宛如组练,萦十峰。明年,山发洪水,坠石崩崖,摧压涧谷,寺成巨浸,而像设中立,块然独存。

肆唐会昌之变,欲毁为钱,以不能碎故存之。始在长干,当宋、齐之代,尝失火焰、金莲所在。宋人董琮因采珠于交州,睹物触舟之祥,而遂获火焰;齐人张世系因捕鱼于临海,睹蟹相附之异,而遂获金莲。

——《四库全书·相山集》

成帝。高悝望江浦五色光,得金像置长干寺。后网得铜华趺。梵书云:阿育王第四女造。

——《佛祖统纪》

维卫古佛,是过去七佛中的第一尊佛,也称“毗婆尸佛”。据说,在这尊佛面前消罪业最快,所以天下佛子想尽一切办法去朝拜。

但很可惜,最初的佛像在动乱中已经没有了。幸运的是,当年古人摹造的维卫尊佛造像还留存于世。

在现在的绍兴博物馆里,我们还可以看到刻造于南朝齐永明六年(公元488年)的维卫佛石像。佛像背后的铭文很清晰地写着“齐永明六年太岁戊辰于吴郡敬造维卫尊佛”。

浙江宁波,也被称为维卫古佛化身地。宋朝宁熙年间,明州(今宁波)城南戒香寺里有一位哑女,形貌忸丑,曳手跣足,行市街上,见人以喜惨之表情来定人吉凶,无不灵验,死后埋骨于柳亭庵,被传为维卫佛的化身。

哑女者,莫详其姓氏,亦不知何许人。熙宁中,见于鄞之戒香寺。婉娈丱角,年若及笄,瘖不能言,惟日持帚垂臂跣足。晨粥午饭,每拾芥滓餲馀啖,人以为颠。历人家,预知吉凶,以为欣戚。

里士周锷学举子业,女屡至其家,锷知其非常,至则必延以蔬饭。一日,忽起书偈于壁曰:“三界火地,众苦具备。报汝诸人,求早出离。”后又造锷,值锷趣装将赴举,女笑不止。锷叩之,遂索笔作长短句云:“风波未息,虚名浮利终无益。不如早去披蓑笠,高卧烟霞,千古企难及。君今既已装行色,定应雁塔题名籍。他年若到南雄驿,玉石休分,徒累卞和泣。”锷袭而藏之。

一日,露卧镇明岭下,或诃以不检,遽起归寺,长吁坐逝,时三月三日也。锷为具棺榇,瘗之柳亭。后锷见女于京师,追问之,不就,归发其瘗,则空棺也。后锷果如南雄,以言边事忤时相,入党籍。

卫开客洛阳,遇李士宁曰:“公乡里哑女,过去维卫也,子可归礼之。”比归,已化,开以不及见为恨。

明年,游钱塘,寓书吏陈式家,见群儿数十,执幡盖,拥一女尼童入门,哗传曰:“哑!哑!哑!”开惊顾女,索纸笔书偈云:“大地山河是阿谁?了无一法可思惟。夜来处处鸣钟鼓,敲破髑髅人不知。”又云:“须弥山上摆铎,大洋海底摇铃。若问哑女姓氏,只此便是真名。”掷笔竟去。开复追问:“小儿,哑女何人?”曰:“维卫佛也。”又问:“儿等何人?”曰:“问取哑女。”忽俱不见。

——《宁波府志·卷四十一》

哑女,莫详其氏族,宋熙宁中(1068-1077)见于明州之戒香寺,年可十七八,状姚蠢,双鬟垂耳后,身服疏布,曳手铣足,行市井间。所至,以容之喜惨定吉凶,多验。在寺惟持帚扫地而已。

中大夫周愕,居月湖西,方治举子业。屡至其家。一日,趣装应举,女大笑,作长短句钱行,云“风波未息,虚名浮利终无益;不如早去陪衰笠,高卧烟霞,千古企难及。君今既已装行邑,定应雁塔题名籍。他年若到南雄驿,玉石休分,徒累卞和泣!”愕袭而藏之。寻归寺,长吁而逝。愕为具棺痊之柳亭。

后见之京师,惊问曰:“汝哑女耶?”挥手不答,骤步去。愕后果如南雄,以言边事忤时相,入党籍。乡士卫开于洛阳旅邸遇一道人,谓开曰:“公乡哑女者,维卫佛也。若归,可往礼拜。”比归,访之戒香,已化矣。以不及见为恨。明年,过钱塘,寓书吏陈式家,见小儿数十,拥一尼童,入门哗然,曰“哑,哑,哑”,开惊顾,女索纸笔书曰:“须弥山上摆铎,大洋海底摇铃。若问哑女姓字,只此便是真名。”出门径去。追问小儿,忽俱不见。(《戒香寺哑女传》)

四明古号“三佛地”,以阿育王之释迦舍利、戒香之哑女维卫、岳林之布袋弥勒也。(《闻志》)

万季野《竹枝词》

背郭茅庵字柳亭,一丛竹木喜青青。若言哑女当年事,不信人间怪物生。

南郭柳亭庵,祀维卫佛。相传宋时有哑女,能知未来事。一旦无病而逝,后有人见之,云即维卫佛。庵,其埋骨处也。

——《四明谈助·卷三十 维卫塔》

后来,哑女又在广东显圣。一天傍晚,她背了一口袋铜到广东一个做佛像的地方,要铸一尊佛像,把地址写好就不见了,做佛像的人还有点蒙。更奇怪的是,第二天一早,这些铜竟然自己变成了一尊佛像,和哑女一模一样,于是做佛像的人就按照地址,把这尊像送到了宁波的戒香寺。

熙宁间(1068-1077) ,有维卫佛现哑女身而为说法,铸铜像事之。……哑女化后,痪于南郊柳亭庵。

《铜像缘记》(略)

戒香寺铜佛像者,不知何代有也。惟本寺老尼法智传言,此像乃先师历代供奉。祖述遗语,昔有人迎置寺,云:“某,广东人,举家事佛。一日,天时晚,忽有总角女子,负铜一包到家,言‘欲铸佛一尊,貌欲似我,送去浙东明州府戒香寺供养。’言讫而去。家人置于堂中桌上。次晓,但见此铜化为佛像在桌,貌似寄铜女子无异。因觉是佛神力,自行现化。于是,如其言询送至此。即考钟伐鼓,奉延瞻礼,颜貌俨似向日本寺哑女也。”信知维卫佛自行设化无疑矣。

——《四明谈助·卷二十二 戒香庵》

还有一个消业障很快的地方就是五台山。阿育王塔出世一千七百多年,苏州维卫古佛也有一千六百年左右,而五台山是一直没有衰败过的,所以文殊菩萨有一个殊胜的功德就是“不败”,是永远的佛光、永远的般若。

五台山是很神奇的。公元67年,两位印度高僧竺法兰、迦叶摩腾来到中国之后,在洛阳建了中国第一个寺院——白马寺。第二年,就来五台山建了中国第二个寺院,大孚灵鹫寺,由皇帝亲自赐名。

“大孚”,是大信、启信的意思,代表我们要对佛生起信心。“灵鹫”就是灵鹫山,代表这里等同于佛陀的灵山净土。

在我们中国佛弟子心里,相当于佛陀的灵山的地方有两个。一个是南方的天台,智者塔院门口就有“即是灵山”四个大字;一个就是五台,被称为“第二金刚座”,和佛陀成道的菩提迦耶金刚座是一样的。