五台话端午之生死观 || 死亡,不是生命的终点

端午节也叫端阳节。身正为端,德高为阳,端午是正气浩荡、光明显赫的日子。自古以来,端午就是很隆重的一个大节,是中国人绵延了两千多年的文化传统,既体现了古人对时节洞悉的敏锐与智慧,也饱含后世对前人清风高节的祭奠与怀念。

这一天,人们吃粽子、划龙舟、挂菖蒲、悬艾草,纪念三位历史人物——屈原、伍子胥、曹娥,他们启迪着一代代人有关生命的思考。

今年我们“五台话端午”,就讲一讲“生命观”。今天还是初四,初四正好是文殊菩萨的日子,在五台山,在文殊菩萨的日子,“话端午”就有了多重的启迪。

端午的含义

01

端: 开端、启迪、端正

“端”,有开始、开端的含义。开端要有什么前提呢?需要观察、需要抉择。选择对了,人生才有意义。就像现在流行的一句话,叫“选择重于努力”。选择对了,走慢一点也不要紧,走快一点更好,总归不会错。所以这个“端”,也有“选择”的意思在里面。

“端”,本身也有“启迪”的含义。孟子讲的“四端”之心,就有启智的意思。

经典记述

Classics

《孟子》中说:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”意思是说:仁的行为是由恻隐之心引发的;义的行为是由羞恶之心引发的;礼的行为是由辞让之心引发;智的行为是由是非之心引发。这“四端之心”,是人应该拥有的四种品德。

经

典

“恻隐之心,仁之端也。”小孩子在井边玩,谁看到都提心吊胆,这就是恻隐之心。这种恻隐之心就是仁慈情怀的发端。要把一个人教育成具有仁爱品格的人,首先要找到他的恻隐之心。

孟子自身就是这样,他想吃肉,妈妈就带他到集市上去看杀猪。他小孩子看到杀猪的场面太血腥了,就生起了恻隐之心,不愿意这个肥嘟嘟的小猪被杀。妈妈说你看,就是因为你想吃,猪才会被杀。小小年龄,妈妈就把他的恻隐之心、仁慈之心给启发出来了。所以孟母的伟大,不仅在于“孟母三迁”,她知道为孩子的成长选择环境,同时还能策发他圣贤的品德。孟子后来成为中华民族人文道德的一位巨匠。

对于“端”,我们最熟悉的还有 “端正”。一个人有了对的选择——“端”,他自然就会“正”。所以开头很重要,用现在的话说,就是 “不忘初心”,不要忘记最初的动机是什么。

我们学佛就是为了培养良善的动机。小乘法是直视轮回之苦,跳出三界;大乘法是我及一切如我一样的众生,一切具有恩德的如父母般的有情,我怎么令他们也出三界。动机的不同,决定了以后果的不同。

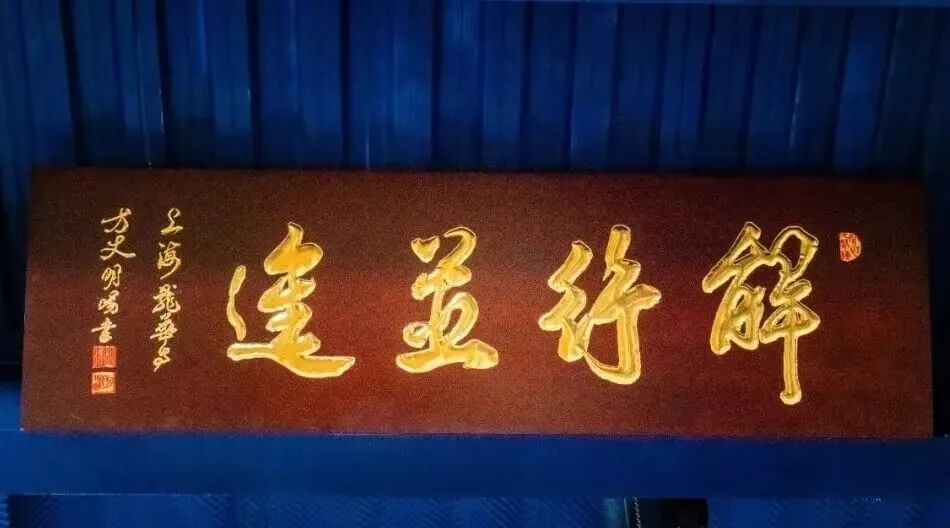

文殊菩萨是“华严三圣”之一,华严文化也是五台山很重要的一个标志。我们法堂的这幅对联:“智是圣因光含三有,信为德母慈育四生。”这个“智”就是启智的意思,启发众生的智慧。如果我们对这种文明能够深信,就“信为德母,慈育四生”。文殊菩萨很重要的一个特征就是“启信”,开启我们人生正确的一扇门,让我们能够相信,进而能去理解、体证。叫“信、解、行、证”,这是修行者的四步骤。

02

五月 是非常重要的修行良机

中华民族任何一个佳节背后,都有非常重要的文明密码。祖先把中华民族人格品行的养成教育,隐藏在重大纪念日里,让文化成为子孙血液里的基因。

所以这个端午节,从文化的角度上,有很多值得我们去怀念的含义;从我们人的身心灵健康的角度来,五月是极好的修行月。因为修行太重要了,所以古人用“五毒”来提醒我们,别错失修行的最好时机。

在中国的哲学思想里,好和不好是连在一起的,所谓“否极泰来”。五月本来是天地交泰,“泰”很好,但是它跟“否”比邻。这个“泰”的过程,如果我们不知道珍爱,那人生的效率就不会高,就彰显不出人生的价值。

对于我们每个人来说,虽然年年过端午,但每一次端午都是唯一的。错过了二零二四年的端午,你就永远失去了。明年是明年的你,这个五月如果没有把握它、好好修行,就错失了一个成长的机会。

人生百年,不同的年龄、不同的岁月,都有不同的生命意义。你不可能指望一个小孩去体解大道;但有了一定年龄的人,如果不体解大道,也是非常可悲的。

小孩子天真烂漫,他的纯洁是因为无知,他不是理性的纯洁。随着年龄增长,我们开始观察自身和社会,这时候如果还不思考那些永恒的、对于生命具有真正建设性意义的话题,那我们也错失了良机。

孟子说“人之所以异于禽兽者几希”,人和禽兽是没有多大差别的,甚至人也有很多动物的本能,那人和动物的差别是什么?现在人工智能飞速发展,所谓的机器人已经越来越像人了,人和机器人的差别又是什么?

是我们人的自主性,我们的灵魂。这个“自主性”就是选择,能够知是非。“是非之心,智之端也”,智慧的启迪是从开动脑筋思维开始的。所以“端午”这个话题我们每年都要聊,也是让我们有一点健康的生命观、健康的死亡观,然后健康地成长。

端午是对家、国、

天下情怀的纪念

这一天,我们主要来纪念三位历史人物:屈原、伍子胥、曹娥,也是来纪念历史长河中那些浩然正气的人,纪念他们感天动地的志向、孝道和气节。

01

曹娥女

曹娥(公元130年—143年),会稽上虞人。相传其父曹盱在五月五日迎伍神(伍子胥)的祭祀活动中溺于舜江(今曹娥江)中,数日不见尸体。

当时曹娥仅十四岁,昼夜沿江号哭,过了十七天,在五月二十二日投江。五日后,曹娥的尸体抱父尸浮出水面,就此传为神话。

县府知事令度尚为之立碑,让邯郸淳作诔辞颂扬。因此相传端午节亦为纪念孝女曹娥之日。

离我们最近的曹娥女,距今也超过一千八百年了。曹娥是孝心的典范。这个孩子才十四岁,爸爸不慎落江,找不到尸体,她在江边执着地寻找,十多天后,竟然自己跳到江里去。她对爸爸的那份孝心,那种悲愤,她做出的行为是我们难以想象的,得到的结果也出人意料——五日后,她的尸体竟然抱着父亲的尸体浮出水面。

当时的县令就把曹娥的故事禀报给皇帝,皇帝就把她封为孝女,为她建孝女祠。为什么在中华文明史上要铭记她?一个十四岁的小女孩,她的孝心不可想象啊。一个“国”的文明,最后还是要落脚在“家”上的,人的这种孝心就是构成家族文化、家庭文化非常重要一个元素,是“家”文化里最浓厚的一种情感。

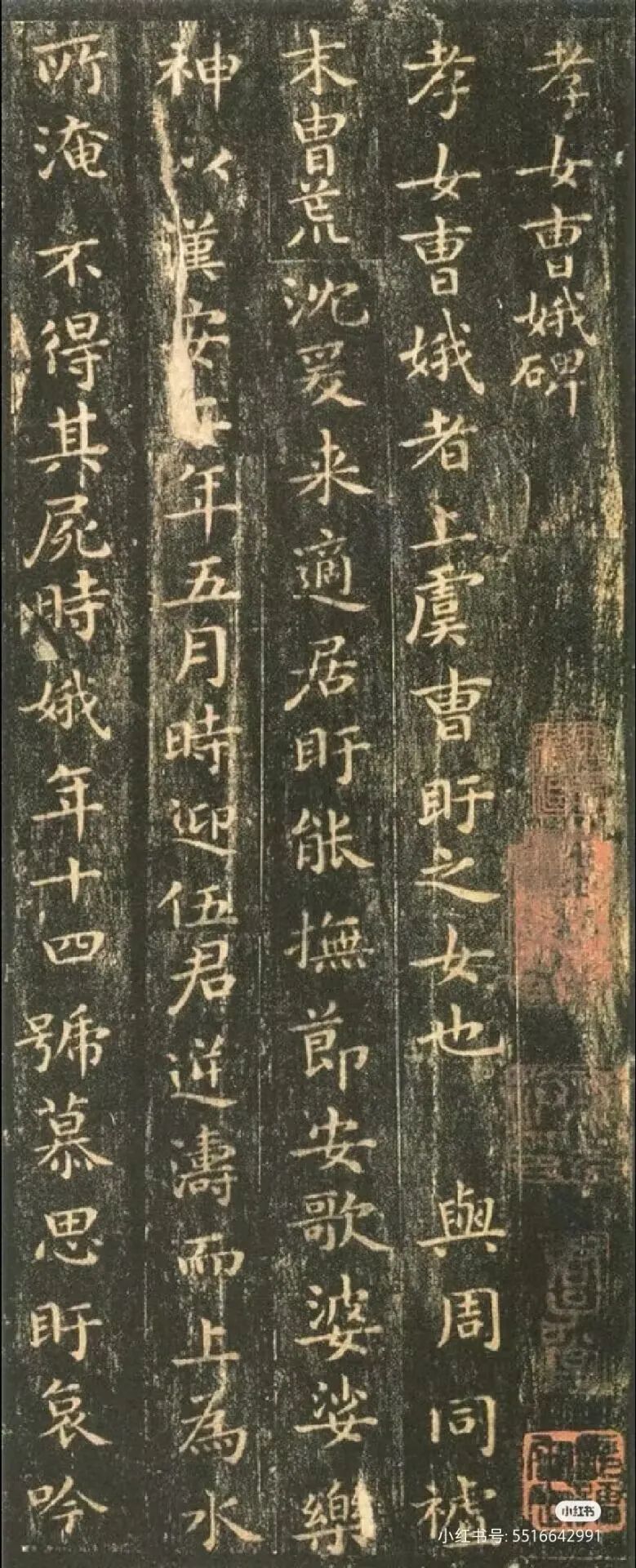

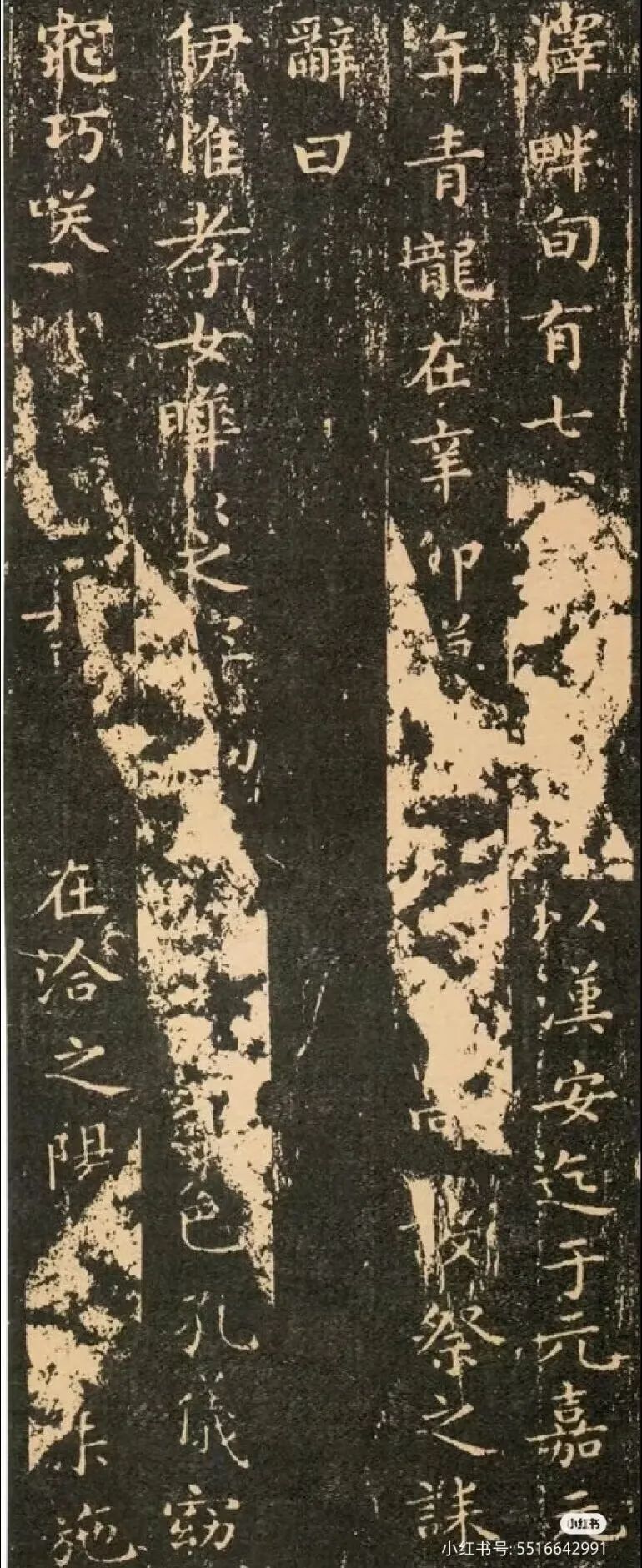

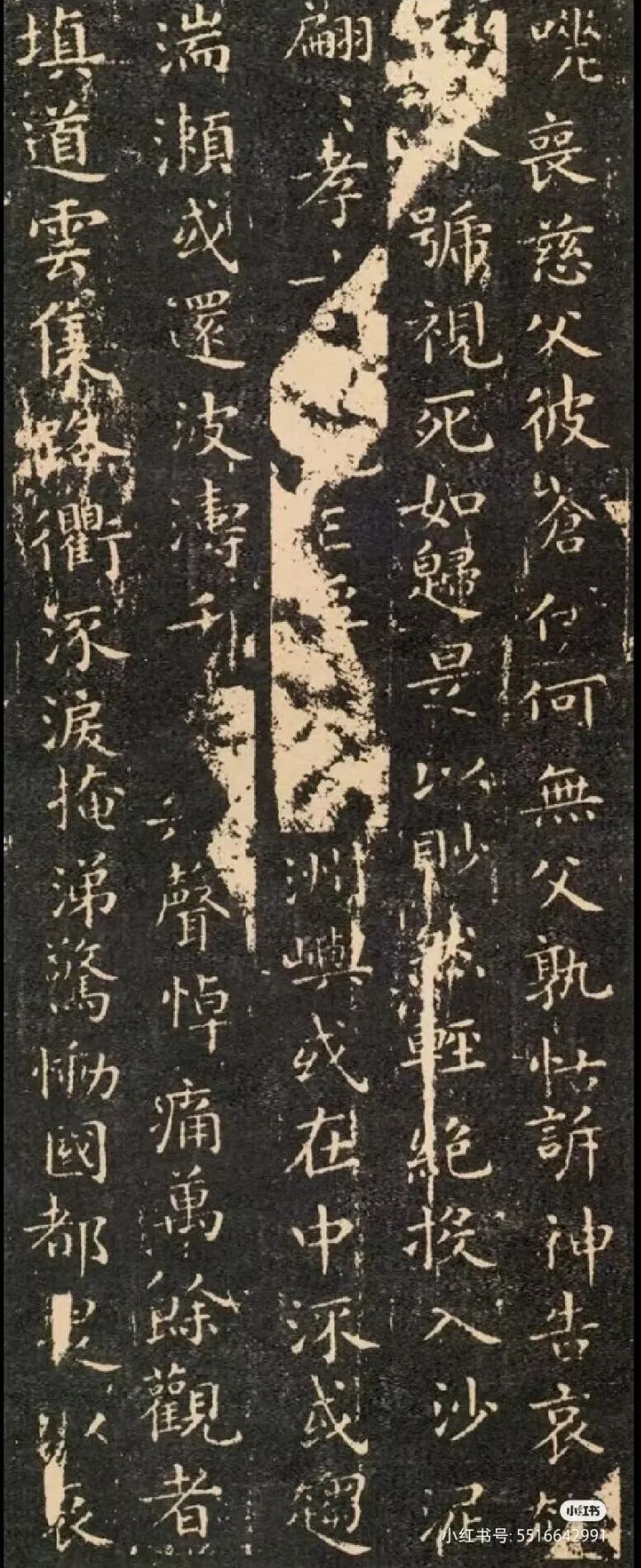

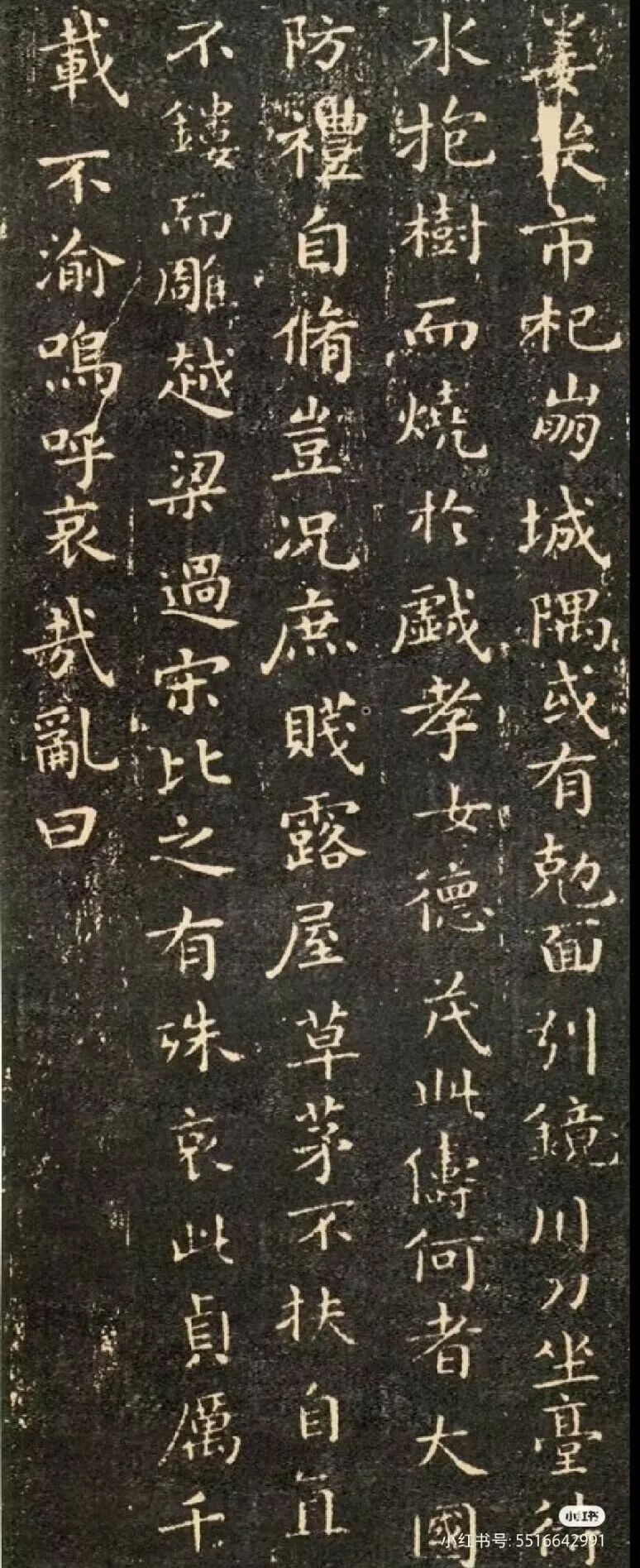

我出家是在新昌大佛寺,每次跟师父去绍兴开会,都要从曹娥江边走。我就无数次地看着滔滔江水,想着这个故事。后来也很巧,有一次上海博物馆开国宝展览,其中一份展品,是中国最早写在帛上的毛笔真迹,就是当时的县令把曹娥的故事报给皇帝的那份奏章。历经千年,竟然完好地保存了下来。到一千七百多年前的东晋年代,王羲之亲自到曹娥祠,写下小楷书《孝女曹娥碑》文,这也被是王羲之生平的最后一幅小楷。

从此,这江潮海浪又给端午注入了一份孝感天地的悲壮。

《 孝女曹娥碑》

左右滑动查看更多

02

屈原

屈原(约公元前339年—约公元前278年),战国时期楚国诗人、政治家。

屈原早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。他提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联齐抗秦。后来,屈原遭贵族排挤诽谤,先后被流放至汉北和沅湘流域。他在流放中,写下了忧国忧民的《离骚》、《天问》、《九歌》等诗篇。

公元前278年,秦军攻破楚国京都。眼见家国倾覆,屈原在巨大的忧愤和绝望下,于五月五日写下绝笔《怀沙》后,抱石投汨罗江自尽,以身殉国。

如果说曹娥是对家、对血缘的那份情感和孝心的话,屈原就是为天下。屈原生活在战国时期,离我们现在将近两千三百年了,作为世袭制的贵族,他保的不仅仅是楚王,实际上也是周天子的臣民。

就像孔子不忍看天下礼崩乐坏,周游列国执着地要恢复周礼。礼,实际上就是一种秩序。克己复礼,就是要符合于大道的规律。把无形的“道”用有形的方式展现出来,这就叫“礼”;用在最通俗的地方就是“乐”。礼如果是比较理论性的话,乐就是比较通俗的,具有生活性的,是普罗大众都可以直接感受到的。

孔夫子所面对的春秋时期,人与天地万物间的秩序就已经淡漠了,文化开始崩塌,道德的分量微乎其微。那屈原所经历的,已经不是个体的危机了,而是天下礼崩乐坏所造成的残酷的战争。当他觉得自己没有办法救民众于水火、让各国能各安其分,那种巨大的挫败感,让他选择了以身殉国。

不论是佛教的观念,还是老子《道德经》的观念,乃至庄子《逍遥游》的观念,都不提倡走这条极端的路,但屈原这种报国之志是值得我们纪念的,这是他超越肉体生命的一种精神世界。一个领悟大道的人是不会畏惧死亡的,一个体解大道的人可以把生命过得很精彩,他完全可以不依赖于权位、财富,而让心灵世界充实、光大。

03

伍子胥

伍子胥(公元前559年—公元前484年),春秋末期吴国大夫、军事家。

公元前494年,夫椒之战,越国大败。越王勾践请和,伍子胥力主一举消灭越国,但吴王夫差为伯嚭所谗,又急于北上与齐争霸,不听劝告。后来,伯嚭诬陷伍子胥有谋反之心,夫差听信谗言,赐剑令伍子胥自尽。

伍子胥愤恨之余,留下遗言,要家人于他死后把他的眼睛挖出,挂在东城门上,他要亲眼看着越国军队灭掉吴国。吴王夫差极怒,于五月初五日把伍子胥的尸首用鸱夷革包裹抛于钱塘江中。

伍子胥死后九年,吴国果然被越国所灭。

第三位是两千五百多年前的伍子胥,他是楚国人,因为父兄惨遭杀害出逃吴国,助吴国大兴。吴越相争时,伍子胥一直告诫吴王,“越王勾践是一个隐患”,但吴王觉得不可能,听信谗言,反而认为伍子胥有造反之心,于是就赐他宝剑自尽。

伍子胥虽然只是为吴王效力,但他重道义、轻生死,既然忠心被人误解,那宁愿赴死,视死如归。

有时候我们要设身处地的去想:如果你是伍子胥,你收到这把宝剑后会干嘛?他离皇帝很远的,宝剑一丢,官服一脱,他可以消失到民间去的。他又不是吴王家里的王子、贵族,他只是来打工的,但一个打工的人却有那样的杀身成仁、舍生取义的品格。有时候想想这真是不容易啊,就像我们佛教里要“参”一样,对于这些伟大的历史人物,我们要去思悟的。

这三位历史人物,曹娥是为家,代表亲情孝道;伍子胥是为诸侯国;屈原是为天下。他在悲愁之下写下的《天问》,每一问里都能看出他的思想境界之高,对大道的探索,对人生宇宙、天下文明的深刻思考,所以后世尊他为“一个为天下而思考”的人。

千百年来,端午节寄托着中华民族对清风高节的祭奠和怀念,承载着人们对崇高精神的深深呼唤、对博大胸怀和高尚生命境界的无限向往。这样的文化可以穿越时光,虽然两千多年过去,但只要是一个健康的社会,只要人们还希望人类幸福、家庭和睦、世界和平,我们就要去思考这些主题。

老祖先把这个话题一年一年重复着,从外在的艾草可以清心、排毒,菖蒲挂在门头可以辟邪,到建立高尚的精神世界,再到我们道德的“防火墙”,启发我们深刻思考这些话题。每一年思考到一些,我们的生命境界就会提到一次提升。

死亡的三个层次

有人总结说,人的死亡有三个层次。

第一个是当人的心跳停止,呼吸消逝,在生物学上被宣告死亡;

第二个是当这世间所有的亲人、朋友都遗忘他的时候,这代表在社会意义上的死亡;

第三个是在这个地球上,无论物质性的还是精神性的东西,都不再有他的痕迹时,一个人的生命就完全消亡了。

不仅中国有这样的说法,我们前几年看过一部美国人拍的电影叫《寻梦环游记》,里面就说到,在墨西哥文化里,人死后并不会消失,而是会继续生活在亡灵世界,只有当活人世界没有人记得你时,你才会从这个世界上真正的消失。所以里面有一句话说:“死亡不是生命的终点, 遗忘才是。”

这也让我们知道,为什么我们中国人要祭祀?为什么中国人要做“香火”,家家要有“香火”?实际上不单中国是这样,世界上很多国家、民族都有这个文化的,因为哪一个国家民族不讲亲情的爱啊,这是人类文明的一种共通性。

- 相关文章

- · 五台话端午之生死观(下)|开启生命的“端阳”

- · 多幸福啊,朝山的老人们

- · 一个有缘者共同庆祝的“生日”

- · 智慧的启迪,从动脑筋开始

- · 信佛,信佛能当饭吃吗?

- · 借寺院这个平台,修自己的习气

- · 夏至 || 送你一份炎炎夏日得清凉的妙方

- · 道济禅师圆寂纪念日 || 如今收拾归来,依旧水连天碧

- · 五台话端午之生死观(下)|在这里,安身立命

- · 今日夏至 I 最短的夜,最长的思念

- · 【古寺重建七周年】在奉献中体悟自性三宝

- · 好事已经开头了,你会希望早一点结束吗?

- · 我们信心的大门要对佛敞开

- · 古寺复兴七周年|这一切,都只是作为弟子的依教奉行

- · 五台话端午之生死观(下)|生命成长,原来有三个层次

- · 五毒月九毒日来临,到底有多毒?这些禁忌不可不知

- · 五台话端午之生死观(上)|谈论死亡,是一种慈悲

- · 恭迎伽蓝菩萨圣诞 || 从三国猛将到护法伽蓝

- · 当下就要做一个身口意清净的人

- · 五台话端午之生死观(上)|中国人的生死观