《唯识三十颂》第七课|你执着的世间,从哪里来?

继续上节课内容,学习正文第一部分“明唯识相”下的“略标”和“广释”之“明能变相”。

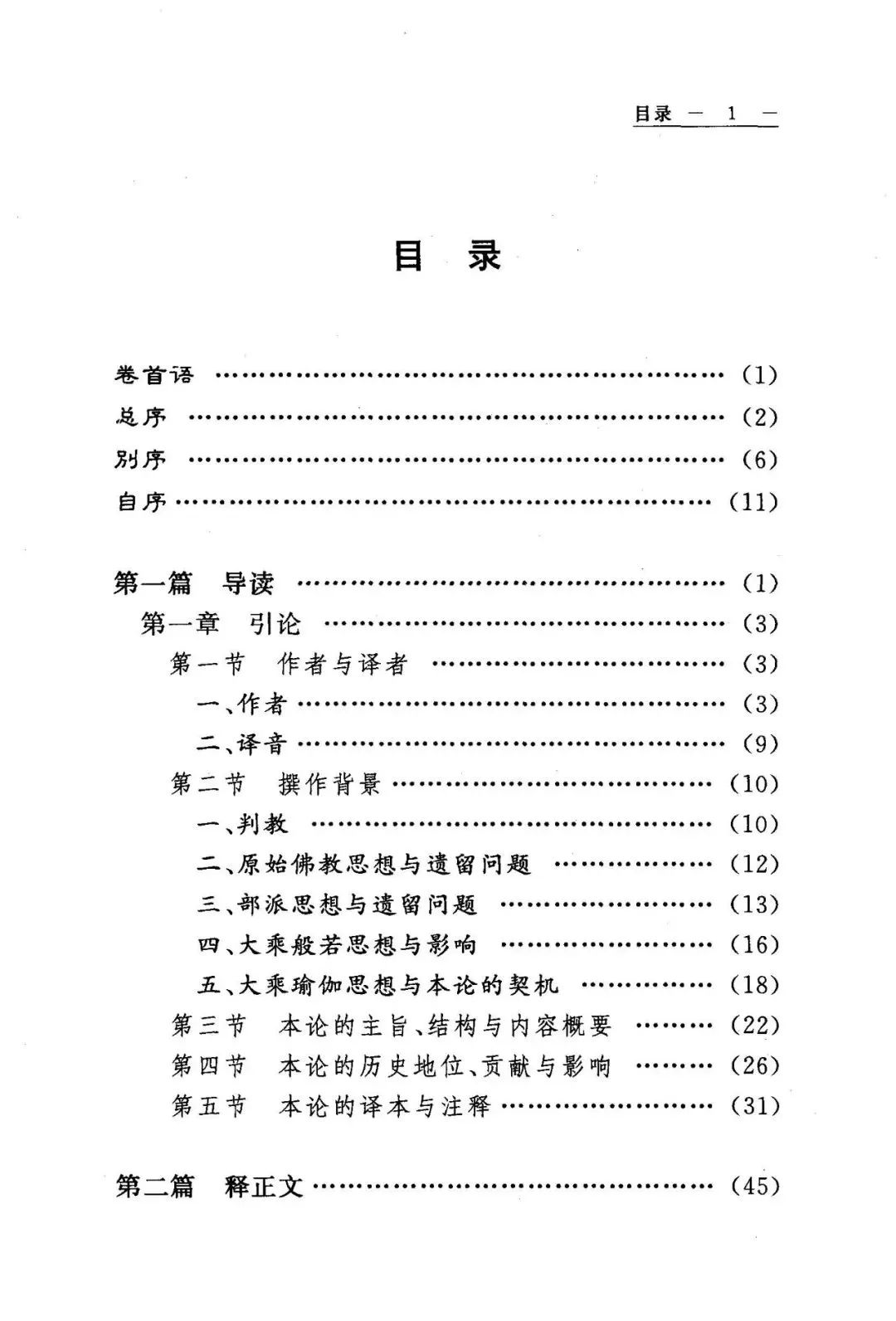

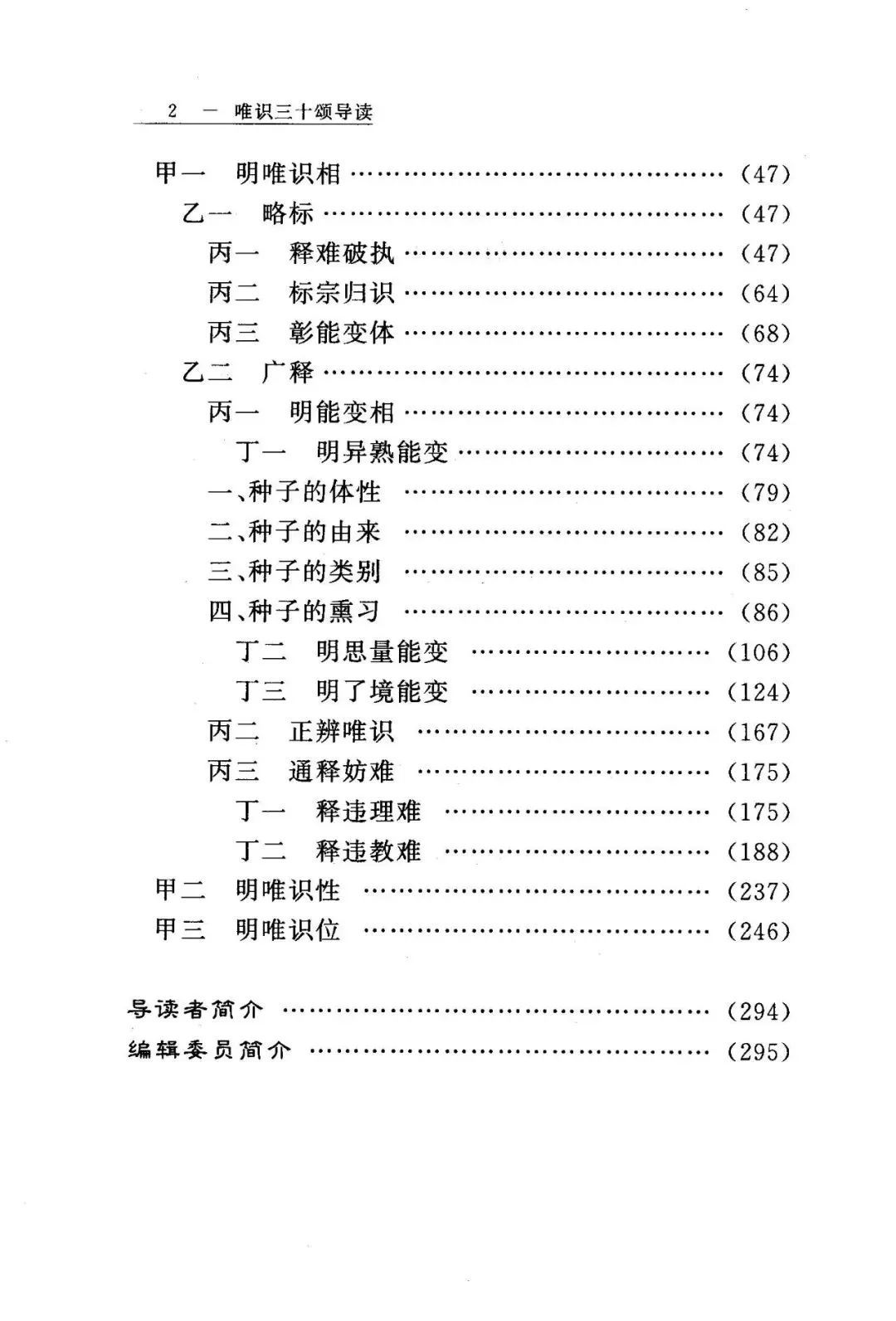

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

【音频:00:00—03:46】

上节课我们学习了“我”、“法”的不真实性,“由假说我法,有种种相转”。

“我”的定义是“主宰、恒常、唯一”,但我们执着的这个“我”不具备这三个特点,所以要相信这个“我”是假名安立,没有真实的我。

一切法也不真实。从物理上来讲,世间万物是由极微或者夸克组合而成的。从唯识角度来说,五位百法讲“一切最胜故,与此相应故,二所现影故,三位差别故,四所显示故”,“二所现影”是心法和心所法投射出来的色法,“三位差别”是不相应行法。

“不相应行法”是人所安立的,是不真实的。“四所显示故”指“无为法”,无为法从第一义谛上来说也是不真实的。中观讲“缘起性空”,最后这个“空”也不真实。

当然这是圣人的境界。我们凡夫的境界,从五位百法来看,对于色法、不相应行法、无为法,不要执着它的真实性,但不要否定心法和心所法。这样修行就有下手处。

甲一、明唯识相

乙一、略标

丙二、标宗归识

【音频:03:46—26:25】

左右滑动查看更多

“彼依识所变。”

“彼”,就是我们执着的“我”、“法”,也就是有情世间和器世间。“彼”依哪个“识”呢?这个“识”的内容包含了八个识和五十一个心所。

“识所变”,“变”就是转变、显现、转化。真谛法师把这个词翻译为“转识”或“识转”。一是转化为众生,即我执;二是转化为法,即法执。

唯识里还有特殊的名词叫“见分”和“相分”,我执即是见分,法执即是相分。见分和相分从自证分来,自证分从哪里来?就是我们阿赖耶识里的种子,种子生现行,现行生种子,它的变化过程就是这样。

《成唯识论述记》讲到:“(彼假说我、假说法之种种相),依内识之所转变。谓种子识变为现行识。现行识变为种子及见(分)、相分,故名为变。依此(种子识)所变而假施设为我、法相。”

“种子识”就是指阿赖耶识,“变为现行识”就是阿赖耶识中的种子生现行。第八阿赖耶识含藏的种子有一个特殊的功能性,就是在因缘成熟的情况下,能够现行为八识的自证分。

这个“自证分”一方面可以再熏习为更强的新熏种子,一方面又转变为“见分”和“相分”。依此“见分”和“相分”,世间、圣教就施设为种种假名。

“第七末那识执第八阿赖耶识的‘见分’为实我,第六意识执阿赖耶识‘相分’中的根身为实我,又执诸识的‘见分’、‘相分’为实法。”

第七末那识是俱生的我执,到了第六意识就是分别我执为主了。我们平时讲的这个“我”,主要还是在第六意识上。

我们讲山河大地,我们看到的有情世间、器世间,是我们阿赖耶识投影出来的,有的人觉得不大好理解。现在举一个做梦的例子。

我们梦里有各种各样的境界,大多数人在梦里不知道那是假的,以此为真,所以随着梦境悲欢惊惧。等到醒来之后,才发现只是一场梦。我们无始劫以来在这世间的执着就是一场梦,所以“三界唯心,万法唯识”。生死大梦醒了,就是开悟了。

《厚严经》云:“如愚所分别,外境实皆无;习气扰浊心,故似彼而转。”

“如愚所分别”,“愚”包括凡夫和声闻缘觉二乘。“外境实皆无”,他们执着的所谓真实的外境实际是没有的。

“习气扰浊心”,习气在唯识里就叫“种子”,种子经多次熏习,就有力量一次次地现行。这时候,如果没有智慧,心就被习气所扰,“故似彼而转”,就执着相似的“我”和“法”是真实的。

《厚严经》云:“为对遣愚夫,所执实我法;故于识所变,假说我法名。”

圣人为了度化愚昧的众生,遣除众生的我法二执,告诉我们见分和相分依识所变现,见分假名为“我”,相分假名为“法”,不是真实地有“我”或“法”。

见分、相分、自证分、证自证分,在日常生活中,至少可以用到三分。

见分,就如眼、耳、鼻、舌、身、意能够见闻觉知的能力。当面对色、声、香、味、触、法时,要时时刻刻地想起,这些都是相分。这时候,你的自证分要告诉自己:这个相分是无常的,是无我的,是不真实的,不应执着。

“不怕念起,就怕觉迟”,能够觉悟,这就是自证分的力量。

无论听经、拜佛,还是坐禅,知道自己在干什么,这一念分叫自证分。要时时刻刻确保自证分在现场,跟见分、相分不要分开。如果随着见分的妄执跟相分去攀缘,那就是无明的境界;如果有自证分,那就有智慧的成分。证自证分,可以把它理解为如来藏,或者大圆镜智,这可能不是我们一般人能涉及到的境界,所以先从自证分上下功夫比较好。

丙三、彰能变体

【音频:26:25—62:46】

左右滑动查看更多

“此能变唯三,谓:异熟、思量,及了别境识。”

三“能变”就是异熟能变、思量能变、了境能变。异熟能变指第八阿赖耶识,思量能变指第七末那识,了境能变指前六识。

(一)异熟能变

《成唯识论》云:“识所变相虽无量种,而能变类别唯三。一谓异熟,即第八识,多异熟性故。”

阿赖耶识为什么也叫“异熟”这个名字呢?名称不同,功能不一样。“多异熟”,有变异而熟、异时而熟、异类而熟,所以叫“多”。

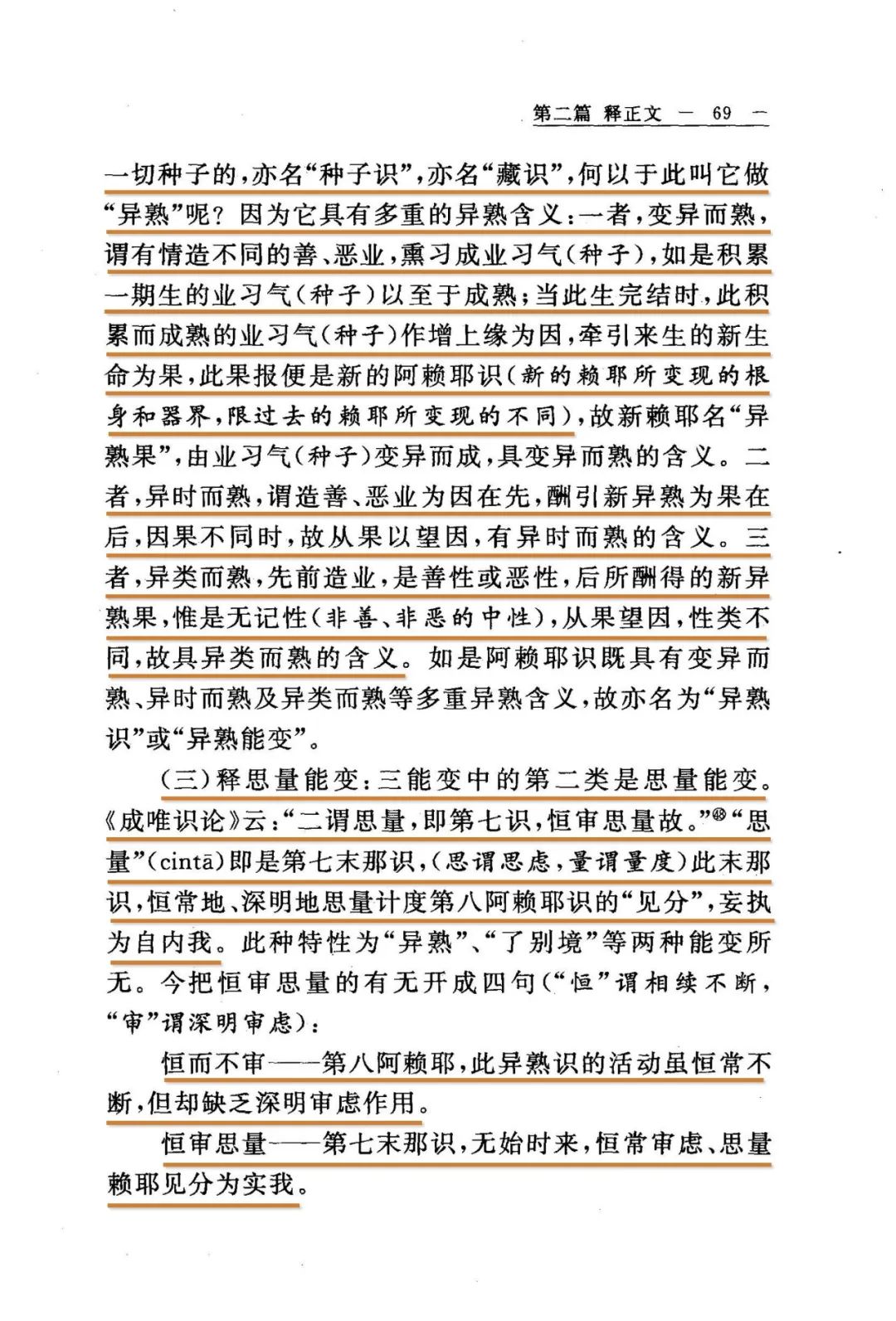

变异而熟:这一生我们的前六识造作各种各样的善、恶业,熏习成业习气(种子),它们全部储存在阿赖耶识里。“当此生完结时,此积累而成熟的业习气(种子)作增上缘为因,牵引来生的新生命为果,此果报便是新的阿赖耶识。”此时阿赖耶识里储存的种子也没有坏失。

异时而熟:“谓造善、恶业为因在先,酬引新异熟为果在后,因果不同时,故从果以望因,有异时而熟的含义。”

异类而熟:“先前造业,是善性或恶性,后所酬得的新异熟果,惟是无记性,从果望因,性类不同,故具异类而熟的含义。”

在因上造的业有善、恶之别,但将来感的果报体是无记的。因上有善恶,果上是无记。

(二)思量能变

《成唯识论》云:“二谓思量,即第七识,恒审思量。”

第七末那识的特点是恒审思量。“思”谓思虑,“量”就是量度。第七末那识“恒常地、深明地思量计度第八阿赖耶识的‘见分’,妄执为自内我”。

阿赖耶识“恒而不审”。它是恒常的,但是不审查善恶,所以它是无记的。

第七末那识“恒审思量”,恒常地执着第八识的见分为我。

第六意识“审而非恒”,有审查的作用,但是不恒常。

前五识“非恒非审”。前五识是不能分别的,当我们见到一个境界时,一刹那过后就是第六意识的作用了。如果我们始终把第六意识保持在持咒或念佛的状态,对外面的境界就不会那么分别。

(三)了境能变

《成唯识论》云:“三谓了境,即前六识,了境相粗故。”

“了别”指“心识对境,具有诠辨知悉的作用”。“了别”有粗细之分。微细的了别通于一切识,粗显的了别为前六识所独具。所以把前六识合名为“了别境”,亦言“了境能变”。

(四)别解能变义

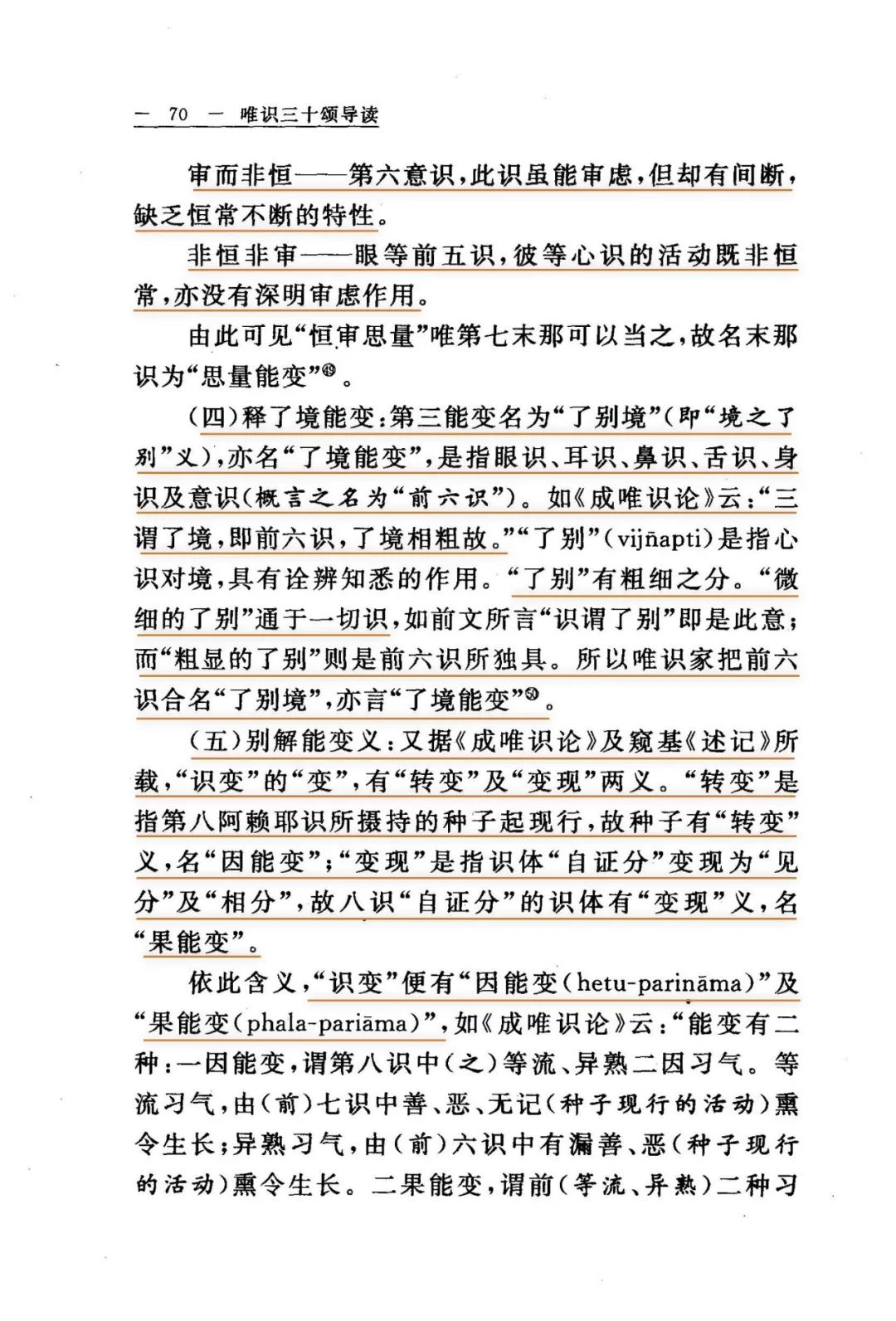

据《成唯识论》及《述记》记载,“识变”的“变”有“转变”、“变现”两个含义。

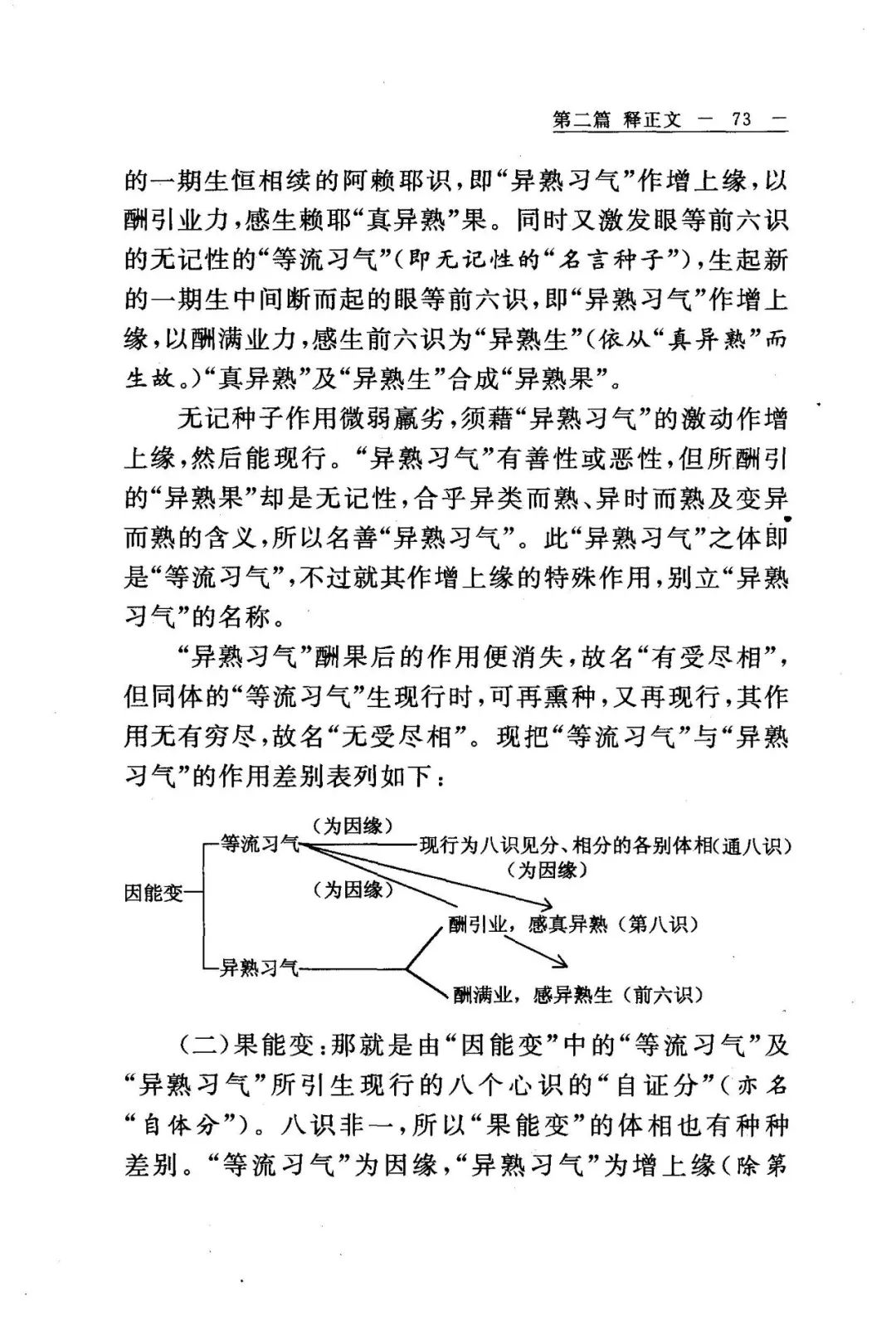

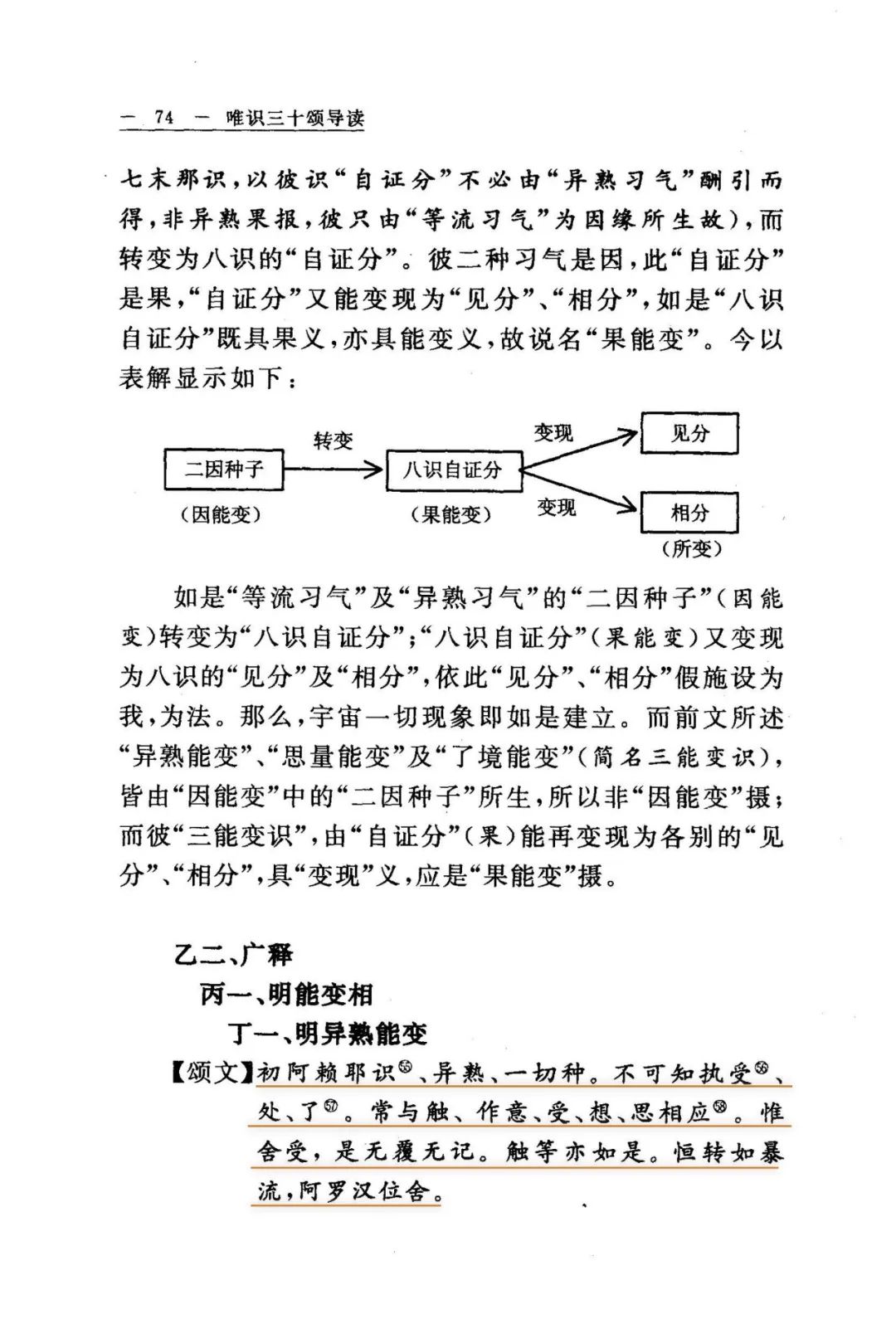

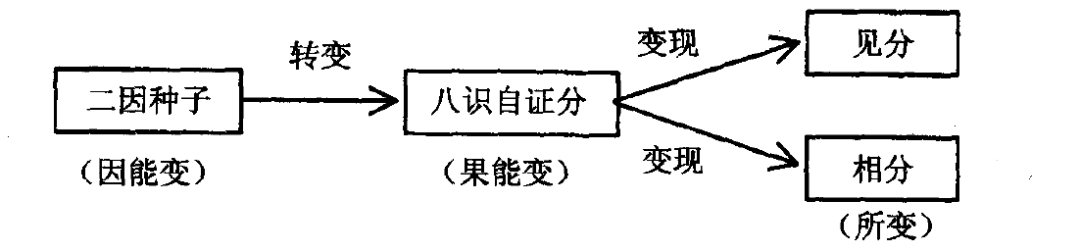

“转变”,指第八阿赖耶识所摄持的种子起现行,故种子有“转变”义,名“因能变”。“变现”指识体“自证分”变现为“见分”及“相分”,故八识“自证分”的识体有“变现”义,名“果能变”。

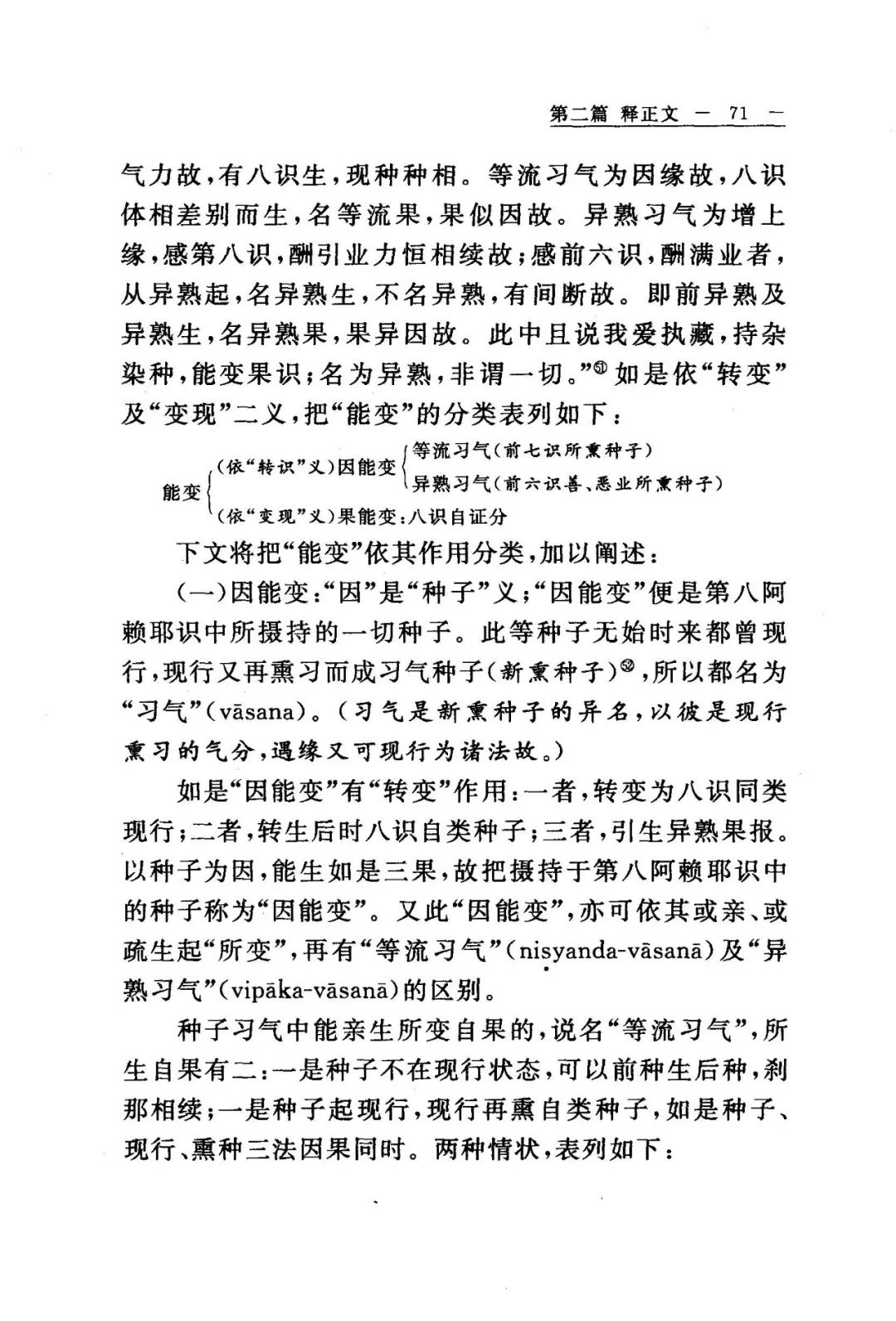

“因能变”有名言种子(等流习气)、业种子(异熟习气)两种,叫“二因种子”。这个种子是一切法生起的因。从因能变,称为“转变”。

“果能变”,果对于因而说。前二因所生的现行果,即八识的“自证分”叫“果能变”,能变现为“相分”和“见分”,这个“见分”和“相分”就假施设为我、法。宇宙的一切现象就是这样建立起来的。

“二因种子”里,“名言种子”是亲因缘,“业种子”是增上缘。

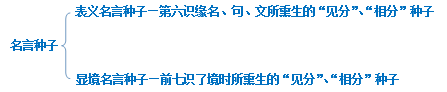

“名言种子”又分两类:“表义名言种子”和“显境名言种子”。“表义名言”指表达义理的语言文字。“显境名言”则是非常形象的一个概念,显出的一种境界。比如曾经看到过一张很庄严的佛像的照片,印在脑海里面,你能够把它描述出来,这属于“显境名言”。

“业种子”主要是由我们前六识造的各种各样的善、恶、无记业熏习而成,将来要招感异熟果报。业种子直接推动着有情众生在六道里轮回受生。

“名言种子”和“业种子”其实是一体的。但从感果上来讲,这一期果报感完后,“业种子”就没有了,但“名言种子”可能生生世世都在。你这一生会背的书,下生可能还会背。

所以启发一个人的善根很重要。我们过去生肯定也闻思修过,肯定有修戒定慧,关键就在于怎么把过去的种子找到。所以要好好听经、闻法、坐禅、拜佛、拜忏、持咒,功夫下到一定量的时候,可能会找到过去的影子。

一旦把这个影子找到后,你就信心百倍,就有信心学习佛法、弘扬佛法、住持佛法,因为已经跟过去的善根种子链接起来了。所以有的老和尚开悟之后,讲法口若泻瓶。他过去生就是修行人,这个叫生得慧,与生俱来的智慧就不一样。

乙二、广释

丙一、明能变相

丁一、明异熟能变

【音频:62:46—结尾】

上面是略释,一个半颂,六句话简单地把“能变”的情况作了一个简单的解说,现在来详细地说一说“三能变”。

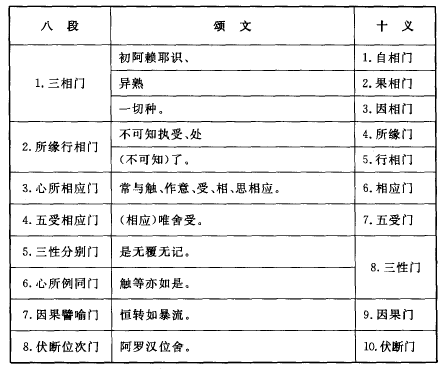

“初阿赖耶识、异熟、一切种。不可知执受、处、了。常与触、作意、受、想、思相应。惟舍受。是无覆无记。触等亦如是。恒转如暴流,阿罗汉位舍。”

阿赖耶识是《唯识》里最重要的一个环节,把这个识弄明白了,对于有情众生,有情世间、器世间就明白了。阿赖耶识有各种名称,异熟识、藏识、种子识、根本识、阿陀那识、第八识等等。

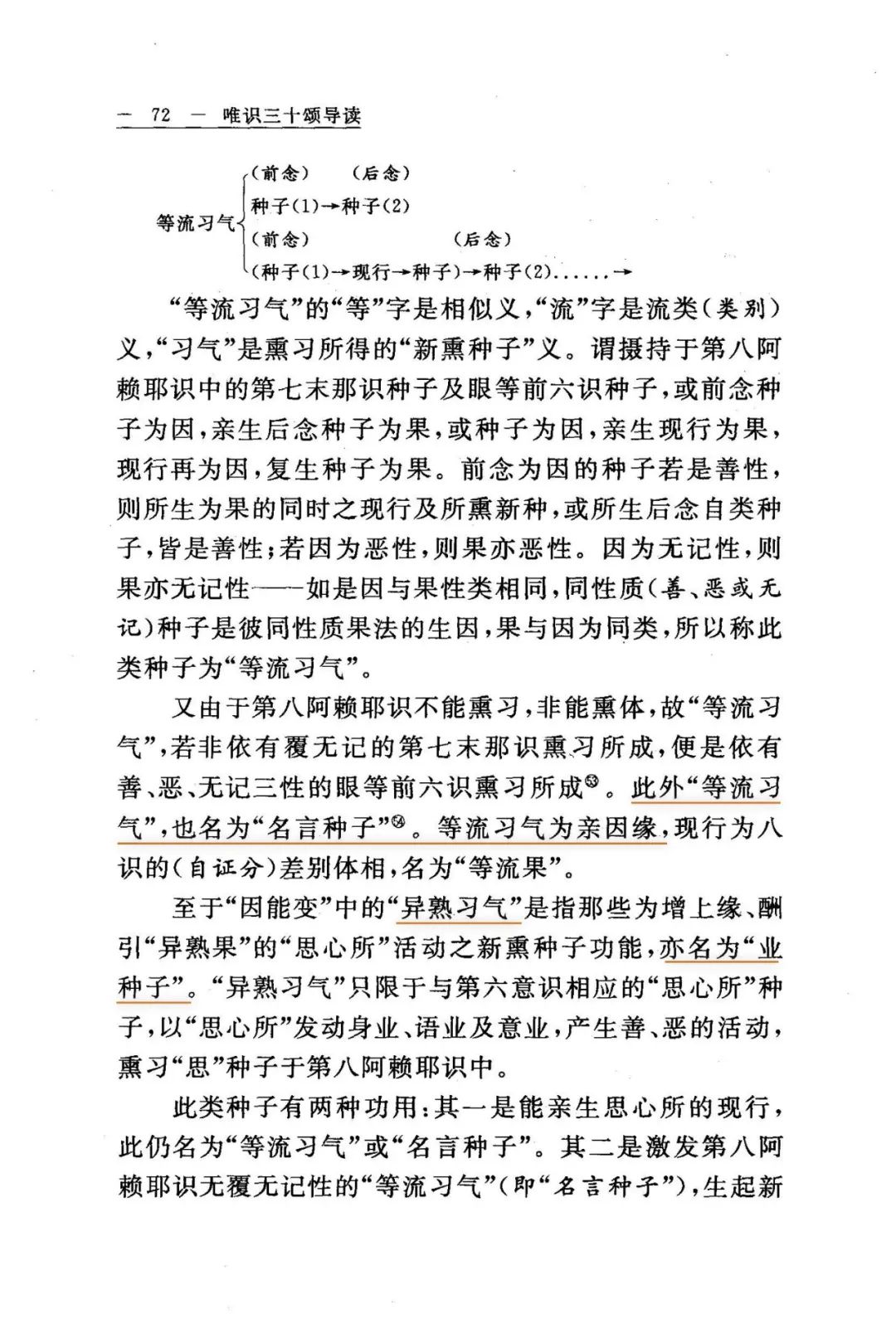

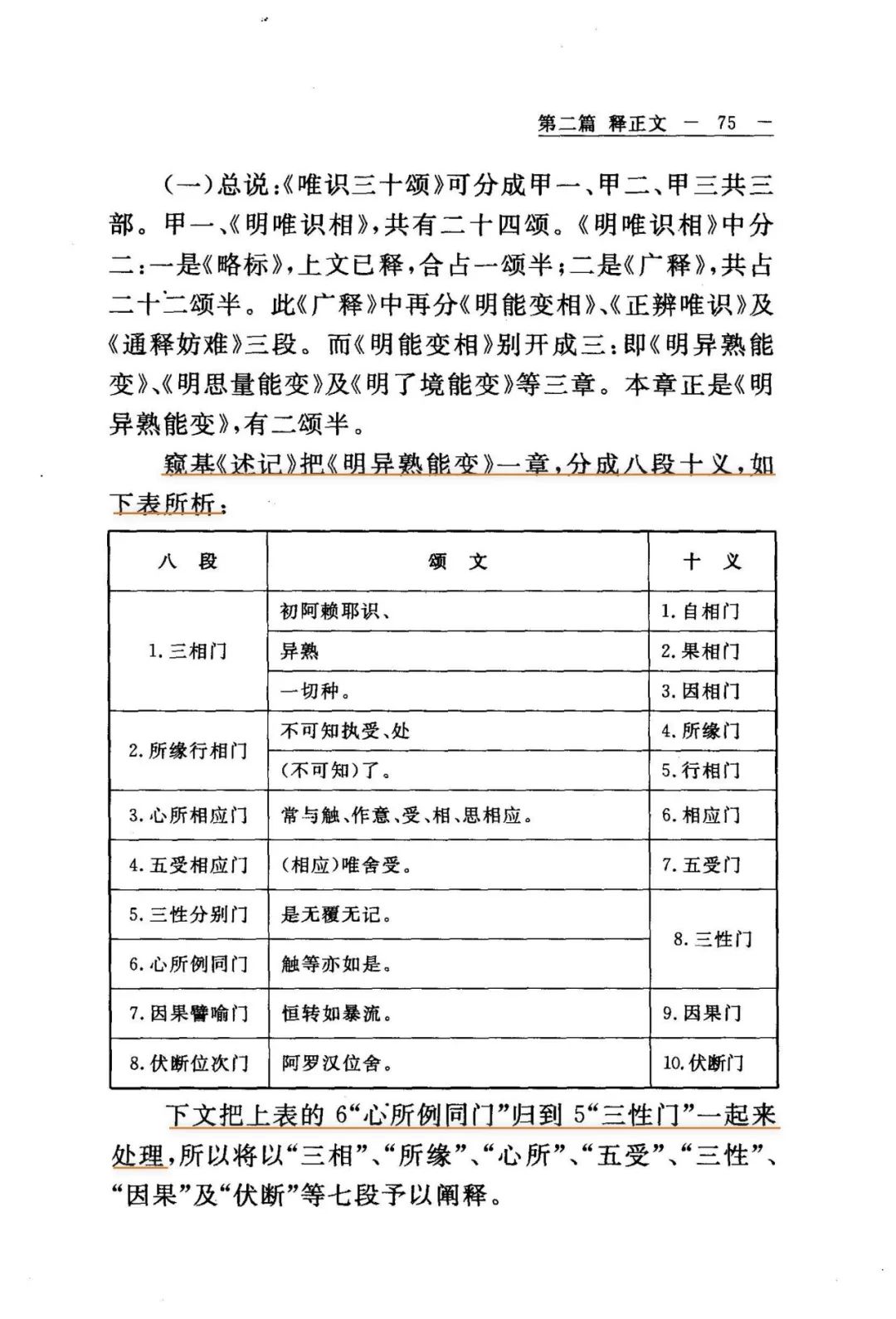

窥基大师把“明异熟能变”一章分成八段十义,如下表所析:

(一)释赖耶三相

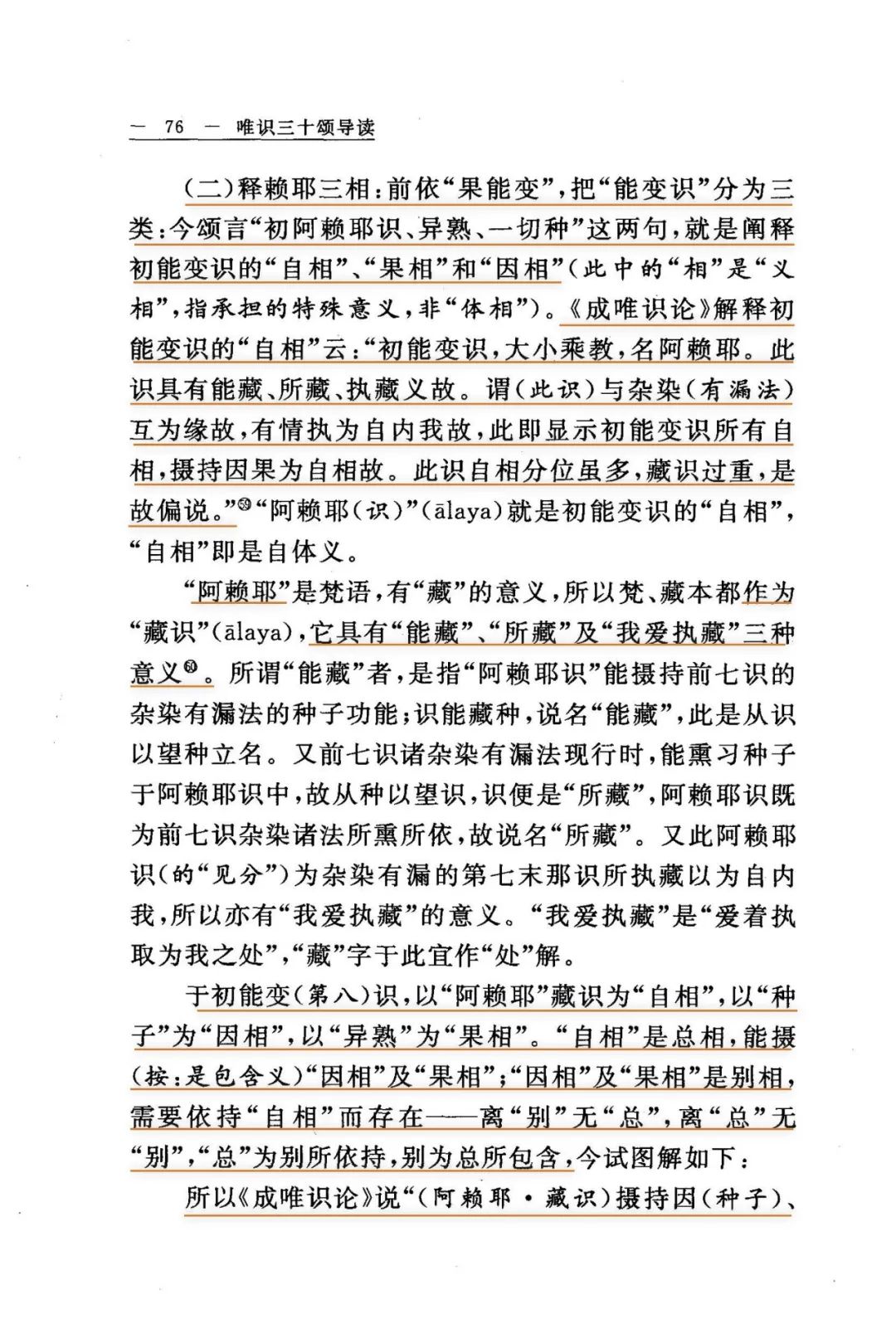

前依“果能变”,把“能变识”分为三类:今颂言“初阿赖耶识、异熟、一切种”。这两句,就是阐释初能变识的“自相”、“果相”和“因相”。《成唯识论》解释初能变识的“自相”云:“初能变识,大小乘教,名阿赖耶。此识具有能藏、所藏、执藏义故。”

为什么阿赖耶识成为藏识呢?因为有这三个含义。

“谓与杂染互为缘故,有情执为自内我故,此即显示初能变识所有自相,摄持因果为自相故。此识自相分位虽多,藏识过重,是故偏说。”

初能变的阿赖耶识有三个相貌:自相、因相、果相。自相就是指阿赖耶识自身的总相,种子和异熟是它的别相。自相的阿赖耶识又有“能藏”、“所藏”、“我爱执藏”三个含义。阿赖耶识犹如大海,里面储存的我们前六识造所的无量无边的善恶业种子犹如海水,大海能藏,水是所藏。我爱执藏,则是指第七末那识执着第八识的见分为我,我爱执藏的过失最为严重。

阿赖耶识以种子为“因相”,摄持的种子不会变坏。“果相”就是因为有种子,将来要感得果报。从因相来说,详细地说有六种因:能作因、俱有因、同类因、相应因、遍行因、异熟因。从果上来说,有异熟果、等流果、离系果、士用果、增上果。

《成唯识论》说:“(阿赖耶·藏识)摄持因(种子)、果(异熟)为自相。”窥基大师的《述记》认为初能变的第八识,由凡夫至圣果,可有三种不同的存在形态,名之为三位。

一者我爱执藏位。在这个位的第八识名为“阿赖耶识”,它被第七末那识执为自内我。当有情修行到菩萨的第八地或者是阿罗汉的时候,这时候就不再名为“阿赖耶识”了,就叫“异熟识”了。

二者善恶业果位。在此位的第八识名为“异熟识”,为前六识善、恶业所招引而成“真异熟果”故。有情到了佛果阶位,第八识是纯善无漏,不是善、恶业之所招引者,所以不名为“异熟识”。

《八识规矩颂》上讲:“不动地前才舍藏,金刚道后异熟空。”第八识到了佛的果位,就不叫“异熟识”了。真谛法师把它翻译为“庵摩罗识”,也就是“无垢识”或“清净识”,还一种说法叫“第九识”。玄奘大师的翻译没有“第九识”的说法,他认为成佛之后,阿赖耶识就转为大圆镜智了。

三者相续执持位。在此位的第八识名为“阿陀那识”,它摄持个别有情生命的一切色、心、染、净种子功能以及五根身,使之相续而不失坏地存在下去。此位的“阿陀那识”,从无始以至于成佛后,其摄持作用无有改变,所以一切有情的第八识,都可名为“阿陀那识”。

“阿陀那”翻译成中国话叫“执持”,能够执持我们的根身器界不失坏,所以阿赖耶识也叫“执持识”。“执持”和“执受”是有区别的。对器世间叫执持,对有情世间主要还是执受。