《八识规矩颂》第二课 || 那些你不知道的“眼耳鼻舌身”

八识

规矩颂

。

那些你不知道的“眼耳鼻舌身”

前五识颂

性境现量通三性,眼耳身三二地居,

遍行别境善十一,中二大八贪瞋痴。

(第一颂)

五识同依净色根,九缘七八好相邻,

合三离二观尘世,愚者难分识与根。

(第二颂)

变相观空唯后得,果中犹自不诠真,

圆明初发成无漏,三类分身息苦轮。

(第三颂)

前两颂明凡夫的有漏杂染识。第三颂明圣人的无漏清净识。

前五识就是眼、耳、鼻、舌、身五个识。之所以把它们合在一起说,是因为它们所依的根相同,都为净色根,所缘的都是五尘境,所缘的境界都为现量,同时都是向外攀缘的,都是有间断的。

前五识颂总说

第一颂

性境现量通三性,

眼耳身三二地居,

遍行别境善十一,

中二大八贪瞋痴。

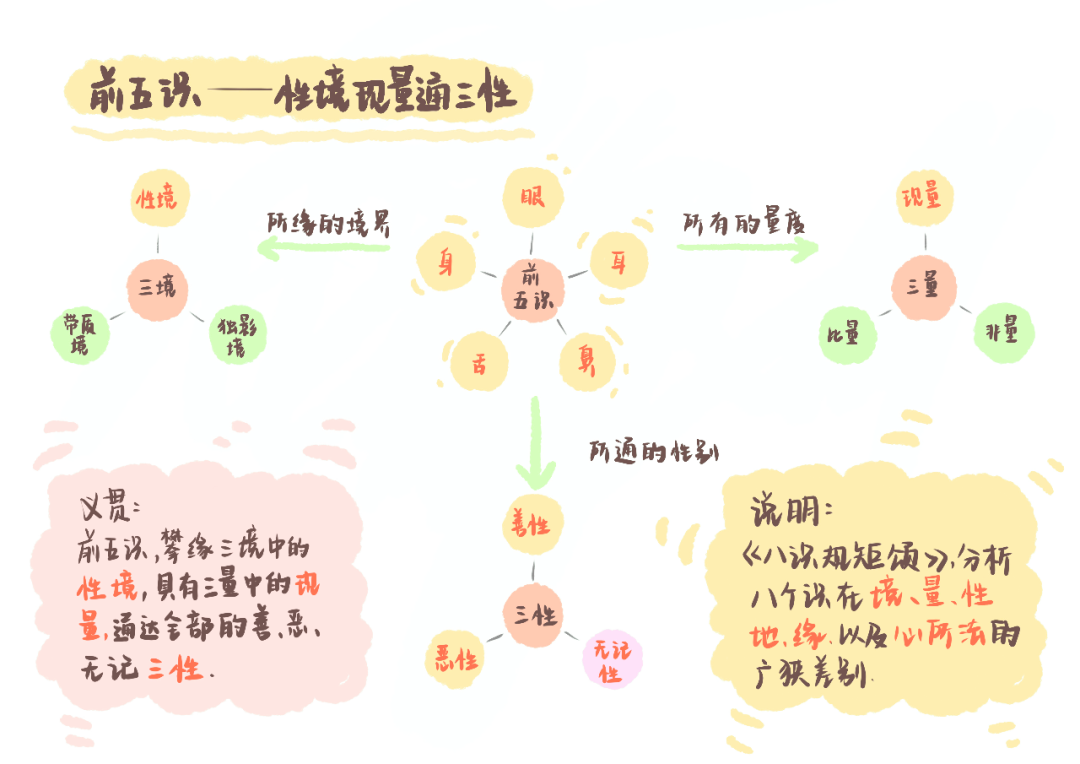

性境现量通三性

“性境”,这是明“识”所缘的境界。境有三种,性境、带质境、独影境。从世俗谛来看,性境相对带质境和独影境更为真实。比如我们的身体是由阿赖耶识种子变现出来的,由阿赖耶识持受,这就叫“性境”。

“现量”,是明识所有的量度。前五识所攀缘的境界皆是现量。现量有三种相貌:善、恶、无记。

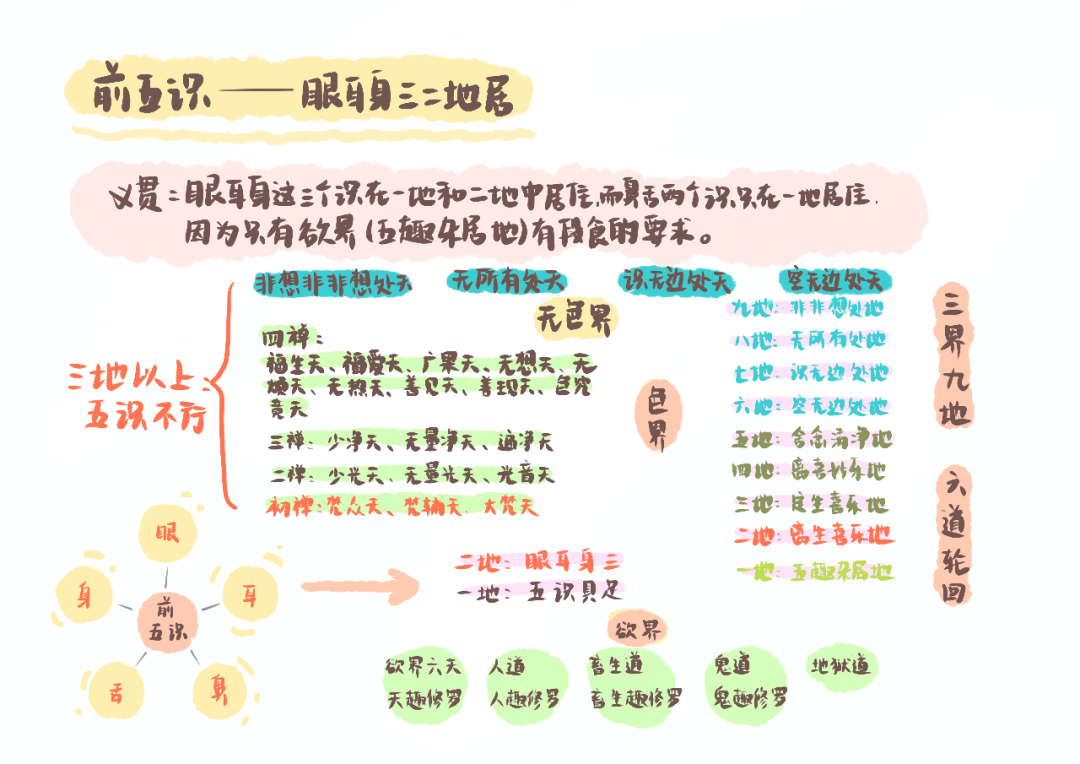

眼耳身三二地居

“眼耳身三”指眼识、耳识、身识。“二地”指欲界的五趣杂居地和色界初禅天离生喜乐地。

“眼耳鼻舌身”五识在欲界都是有的,只有“眼耳身”三个识可以到色界初禅天。

初禅天虽然有鼻根和舌根,但以禅悦为食,没有所缘的香味二境,鼻舌二识不再发生活动作用。二禅以上,五识都不发生活动作用。这句是明五识活动所能到达的地方。

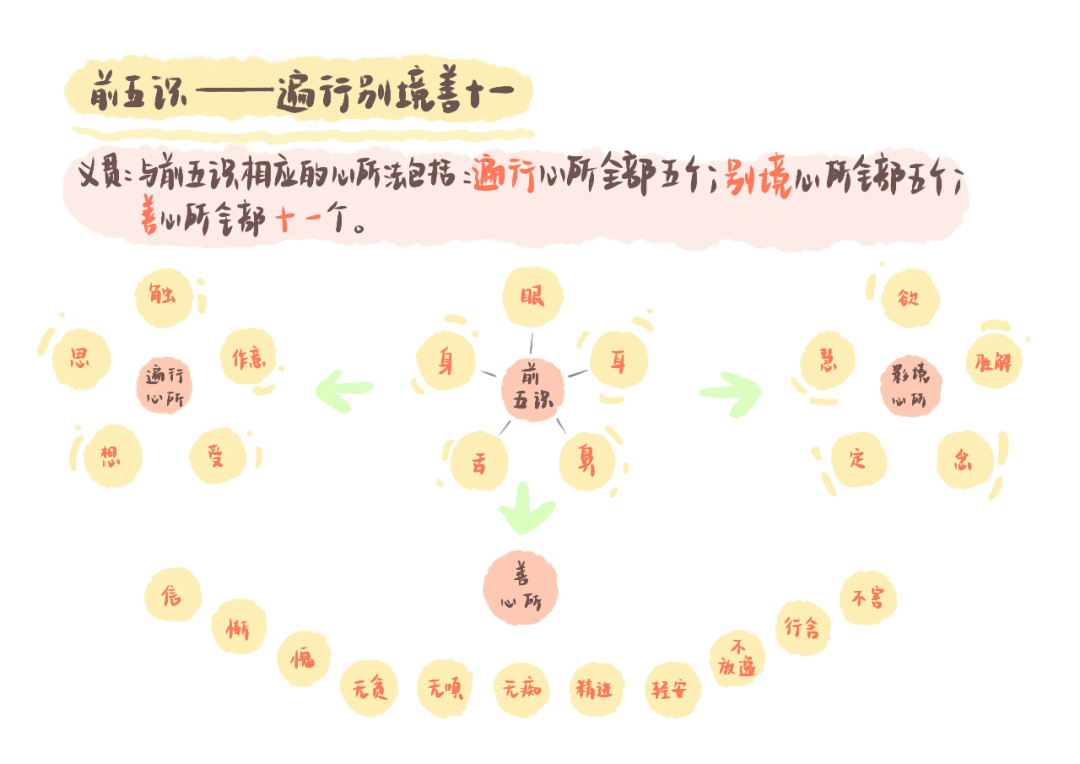

遍行别境善十一

这句与下一句,明五识所相应的心所。

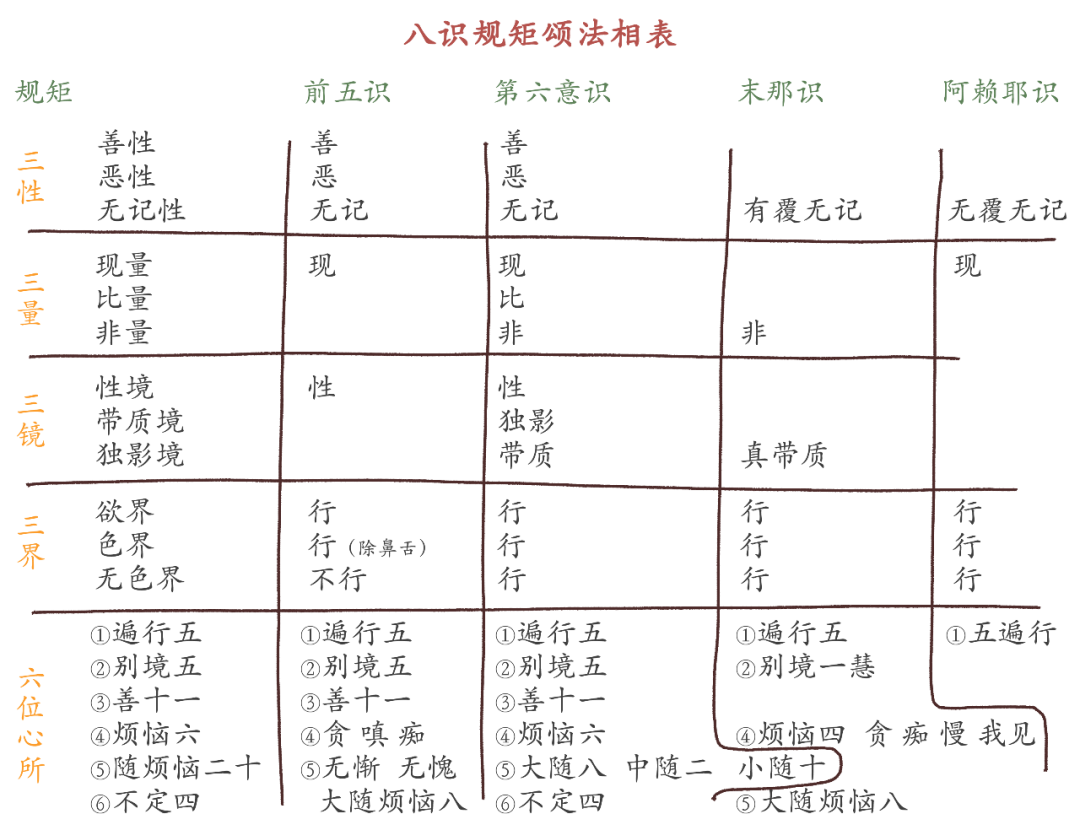

前五识不是单独活动的,要有心所为助伴。《百法明门论》说,心所法共有五十一个,其中前五识相应的心所有三十四个。

“遍行”指作意、触、受、想、思,五遍行。

“别境”指欲、胜解、念、定、慧,五别境。

“善十一”指信、惭、愧、无贪、无瞋、无痴、轻安、精进、不放逸、行舍、不害,十一个善心所。

中二大八贪瞋痴

“中二”指无惭、无愧两个中随烦恼。

“大八”指不信、懈怠、放逸、昏沉、掉举、失念、散乱、不正知,八个大随烦恼。

“贪嗔痴”是六根本烦恼的前三个。

“眼耳鼻舌身”五识的变化是跟随心所变化的,心所则是跟着外在的境界变化的。看到满意的境界,就能调动善良的心所,同时也会调动贪的心所;遇到不好的境界,就会调动烦恼心所,特别嗔心所也会出来。

第二颂

五识同依净色根,

九缘七八好相邻,

合三离二观尘世,

愚者难分识与根。

五识同依净色根

这句与下一句明前五识的依缘。

五识能发挥作用,所依的根叫“净色根”。净色根非常之微细,只有佛眼、天眼才能看见。我们所能见的眼根的眼珠、耳根的耳鼓、鼻根的鼻腔、舌根的舌膜、身根的肌肤,都称为“浮尘根”,是比较粗糙的。

净色根类似于神经系统,但神经系统还是物质,还是能分析的,两者不能划等号。

每个人的眼、耳、鼻、舌、身,因业力不同,对外面境界的感知也不一样。

九缘七八好相邻

眼识生起要九个缘:光明、空间、根、境、作意、种子、第六意识、第七末那识、第八阿赖耶识。

耳识生起要只八个缘,少一个“明”,不需要光明就能听得见。

鼻识、舌识、身识只要七个缘就可以生起,不需要“空”和“明”。

合三离二观尘世

这句明五识的业用。

“合三”指鼻、舌、身三识的生起需要根和境的密切接触。

“离二”指眼、耳在接触境界时需要有空间,不能够完全贴在一起。

前五识用这种方法去观察有情世间和器世间。

愚者难分识与根

“愚”指不懂缘起,不懂因果,不懂生命的来源。

“唯识”里告诉我们,根对境产生识,每一个识的生起都是众因缘和合。

我们能见闻觉知就是识的作用,不是根的作用,有识才有分别的功能。但世间人很难分别识是什么、根是什么。

以上两个颂谈的是凡夫的前五识的状态。下面第三个颂讲圣人的无漏的清净识。

第三颂

变相观空唯后得,

果中犹自不诠真,

圆明初发成无漏,

三类分身息苦轮。

变相观空唯后得

“唯识”讲转凡成圣,就是转八识成四智。转前五识为成所作智,转第六意识为妙观察智,转第七末那识为平等性智,转第八阿赖耶识为大圆镜智。

成所作智可分成三个智慧:加行智、根本智、后得智。

通过听经闻法,不断地闻思修,成就加行智。加行智能遣除我、法二执,能淘汰我们所缘的各种相貌的真实性。我们现在缘有情世间和器世间,认为一切都是真实的,有一天智慧一开,“有为法如梦幻泡影”的境界现前的时候,烦恼就不动了。

加行智达到一定量,才能显出根本智。根本智能遣除一切遍计所执和烦恼障,直接到达初欢喜地。

在大乘佛法看来,每个人都有如来智慧德相,之所以现在还是凡夫,就是根本智没有显现出来。要显出根本智,就要从加行智开始。

后得智,是佛菩萨利益众生的一种善巧方便的智慧,能够观察众生的根基而随机说教。

加行智、根本智是自利,可以实现转凡成圣;后得智则利益众生。

果中犹自不诠真

“果”指佛。不仅是在凡夫位,就是在佛的果位,前五识都不能直接契入真如,要通过变相观空才可以。只有在第八阿赖耶识转成大圆镜智之后,前五识才能转成成所作智,“六七因中转,五八果上圆”就是这个意思。

前五识是跟着第六、七、八识转的。它的缘境依、根本依、分别依,是第六、七、八识的作用,前五识做不了主。所以修行只有从第六意识上下功夫。

怎样下功夫?就是不断地闻思。做任何事情,缘起法要现前,相分要空掉。谁在做?做什么?为什么做?心里清清楚楚、明明白白,不打妄想,欢欢喜喜地去做。

同时,第六意识是很厉害的,有时候自己也管不住自己,所以就要靠大众的力量。自古以来,佛菩萨开导众生修行最好的法门就是“依众靠众”。所谓“蓬生麻中,不扶自直”,“依众靠众”是我们终生修行的下手处。

圆明初发成无漏

圆明”指大圆镜智,由第八阿赖耶识所转。阿赖耶识先转成大圆镜智后,前五识才能转变为无漏的成所作智。

阿赖耶识里有很多恶种子,有时就配合前五识造作恶业。当阿赖耶识全部转明,这时候前五识所做的都在智慧的指导下,就都是有功德的。

成所作智出现后,我们的人生观就完全改变了,看这个世界就是清净庄严。心中是佛,看一切众生都是佛。

三类分身息苦轮

“三类”不是指佛的法、报、化三身,而都是佛的化身。

根据众生根机不同,佛示现三类分身:

应十地菩萨的机,示现千丈卢舍那身,宣说十波罗蜜;

应二乘和凡夫的机,示现丈六金身,宣说“苦集灭道”四圣谛法;

应各类不同的根基,随类化身,宣说各个所能接受的佛法。

前五识颂祥说

性境现量通三性

上文讲到境有三种:性境、带质境、独影境。

前五识、第六识和第八阿赖耶识缘的境界是性境,第七末那识所缘的是带质境。

性境:“性”指真实不虚。五识所缘的色声香味触,这五尘由地水火风四大和色香味触四微八法所成,是从相分真实种子生的,具有真实自体作用。

虽然对于胜义谛来讲,这些境界也不是真实的,是相对真实,但跟带质境和独影境比较,它就是真实的。

带质境:是兼带本质,即在本质境和心识之间所起的一种境相。心识不能如实地了知本质境,所以虽然依托本质境,但却因妄想执著,而变现的境相与本质性境相似,因此称为带质境。

如第七末那识缘第八阿赖耶识见分为我。又例如光线不好,把绳子当作一条蛇。

独影境:就是龟毛兔角,虚妄分别。

前五识所缘的境界是现量。现量须具备三个条件:从时间上来说是现在;从对象上来看已显,大家都能见到;在能所量上是现有。

“唯识”里除了现量,还有比量和非量。

现量显现在当下,大家都能看到。比量指这件事不在眼前,但是可以通过比度、推测,或者参照物了解,比如看到远山上有烟生于空中,可推知那边有火。非量就是妄想,也指错误的认知。

指前五识在善、恶、无记这三方面都能够发挥作用。

世间所说的“善”,表面是善,有可能还有副作用。佛法里讲的善,对现在、未来,对自己、他人都是有好处的。恶法也是一样,不仅对自他不利,对现在、未来也不利。

无记分有覆无记和无覆无记。阿赖耶识是无覆无记,第七末那识是有覆无记。“有覆”就是还有烦恼。

眼耳身三二地居

世间众生的心识的活动超不出三界九地。

指欲界、色界、无色界。

欲界有一地:五趣杂居地。

色界有四地:离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地。

无色界有四地:空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。

上文说过,五识在欲界都是有的,只有“眼耳身”三个识可以到色界离生喜乐地。定生喜乐地以上,五识都不发生活动作用。

遍行别境善十一

中二大八贪瞋痴

两句明前五识相应的五十一个心所法里的三十四个。

指作意、触、受、想、思,五遍行。遍一切地,遍一切识,遍一切时,遍一切性,善、恶、无记都要它帮助,称为“遍行”。

作意:即注意。万念放下,专心于此。这是根境和合产生识的重要环节。例如不作意,则视而不见。

触:触对或接触之意。通过所依根接触所缘境才产生一种识。

受:“领纳”意。五根接触五尘,六根对六境,接受了之后就有苦受、乐受、不苦不乐受三种受出现。

世间人以为五欲六尘的境界能带来快乐,实际上追求这种乐受是徒劳的,学习佛法的人要追求清净的乐受、法喜充满的受。

想:“取像”意。接触六尘后,就有各种各样的感受、各种各样的想法。

修行要有“空杯心态”,把过去的知识、见解、想法先丢掉。

思:思是造作,为有情意志的作用。《成实论》曰:“愿求为思。”内心中有一种愿望,然后去思考,最后决定,付诸行动。任何一件事,思心所是很重要的。

指欲、胜解、念、定、慧,五别境。

欲:“希求”意。不仅指对“色、声、香、味、触”五欲的追求,还包括善法欲。

世间人追求的五欲,智者大师有四句话叫:“诸欲求时苦,得之多怖畏,失时怀热恼,一切无乐时。”一切都在变化当中。佛法告诉我们应该在圣道方面,追求清净无为的乐。

(未完待续)