颂文大意(一)| 《唯识三十颂》第二课

《唯识三十颂》

贤空法师讲解

第二课现场音频完整版

时长:1小时29分

本节重点

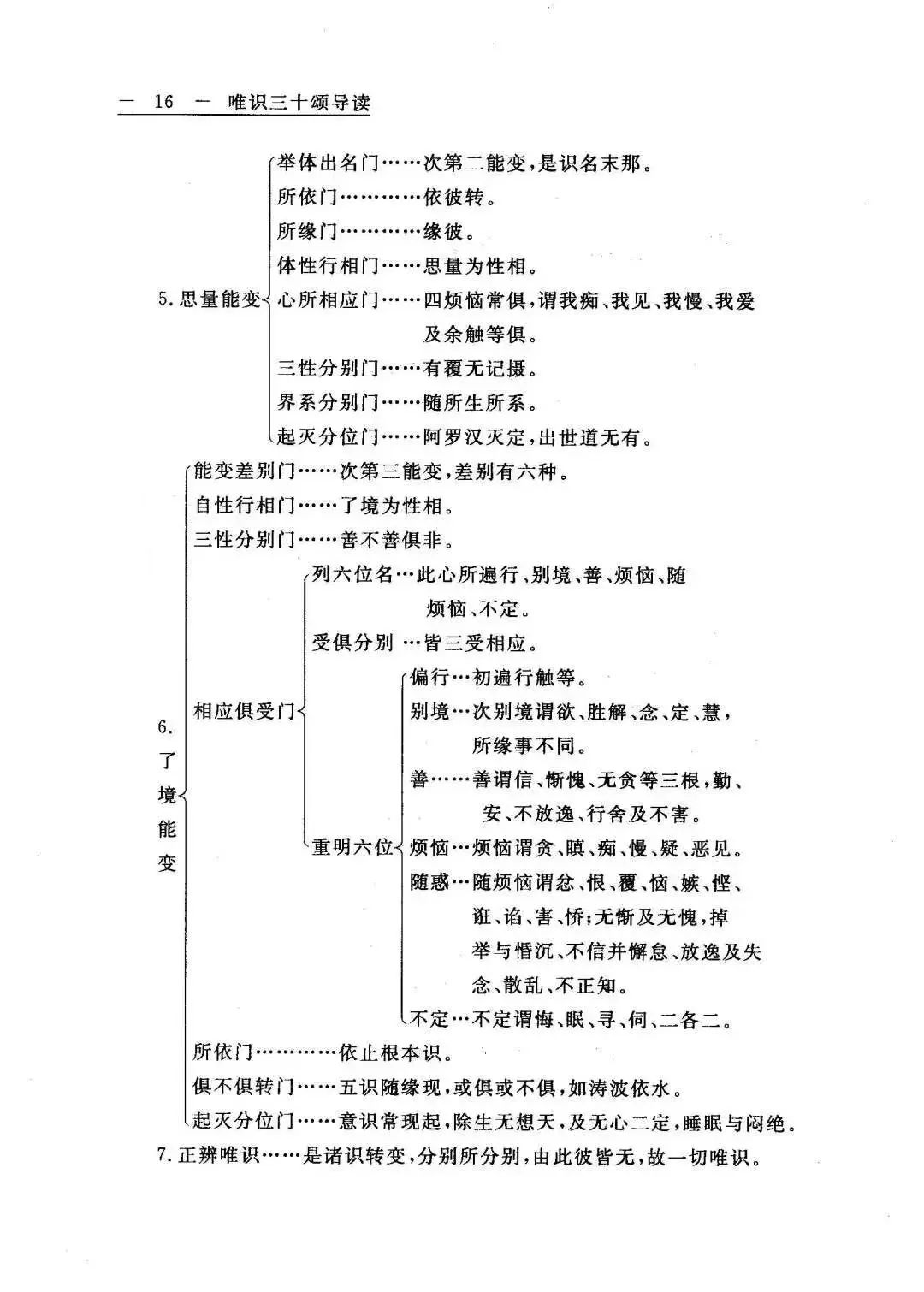

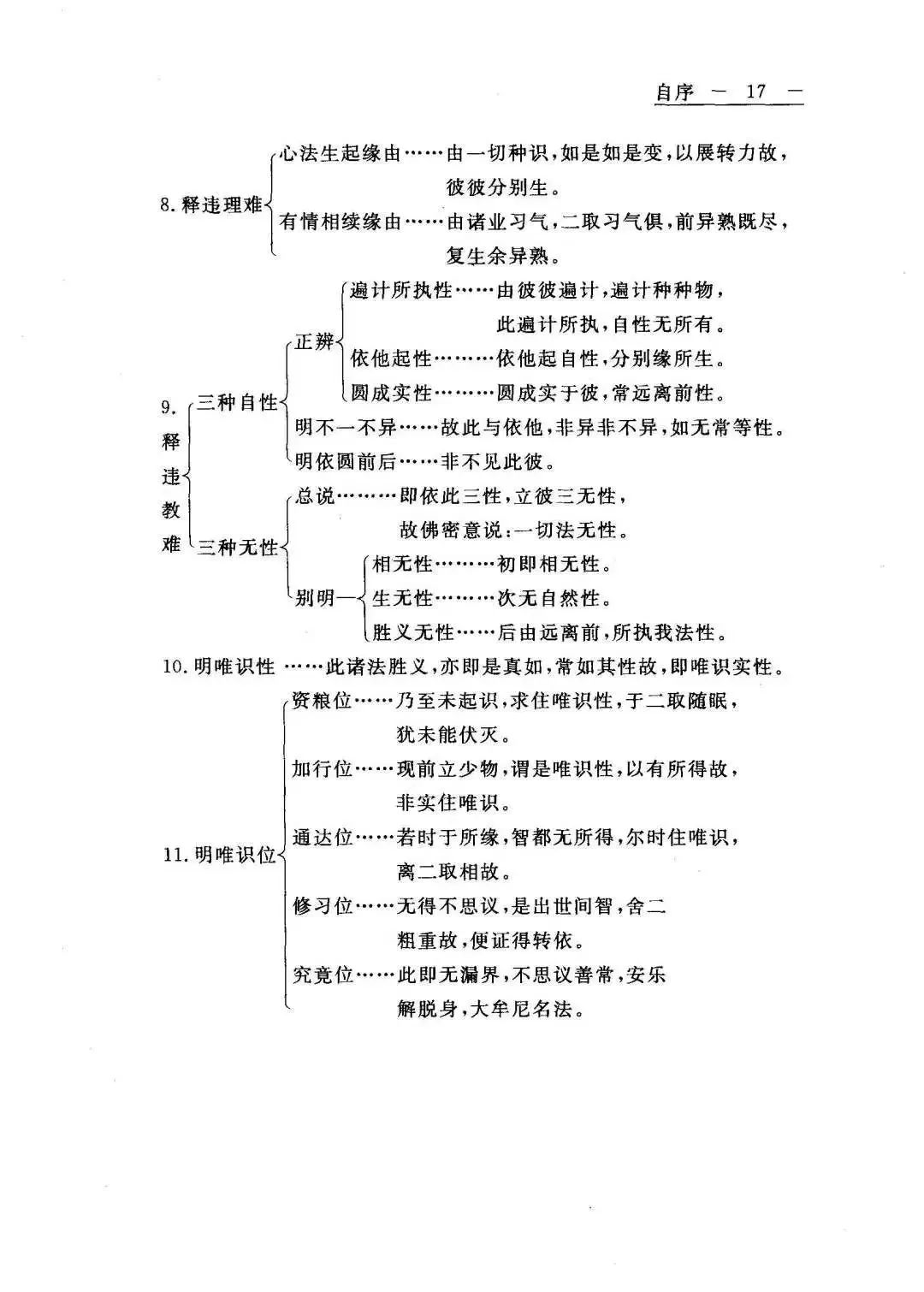

正式学习《唯识三十颂》颂文大意,本节重点讲解前14颂。

注:此次课程选用教材为李润生大德所著《唯识三十颂导读》,文殊寺僧众选用版本为宗教文化出版社繁文竖版。为便于大众阅读,本文所用版本为中国书店出版社简体横版,后续将随文附录。

“唯识”释义

《唯识三十颂》由世亲菩萨所造,玄奘大师译。是印度大乘佛教瑜伽行派一部重要的代表作,中国称为唯识宗,或法相宗、慈恩宗。

“唯识”这两个字什么意思呢?《成唯识论》里说,“唯遮境有,识简心空”。“唯遮境有”,就是讲外在境界都是我们的心识所显现的,离开了心,没有真实的外境。“唯”,指唯独、只是,一切万法都只是我们一念心识的变现,离开了心没有少法可得。

“识”就是简心空。虽然我们的心是刹那刹那变化无常的,但是在众因缘下它就能生起作用,如眼是九缘生,耳是八缘生,鼻是七缘生。每一个识,在熏习过程中会产生一种“业种子”,它有令因果相续的能量,这是“识”的作用。

《唯识三十颂》有三十个颂,共六百字,主要讲了三大内容。

前面二十四个颂,明唯识相,即依他起。

第二十五颂,明唯识性,即圆成实。

最后五颂,明唯识位,即唯识修行的阶位——资粮位、加行位、通达位、修习位到究竟位,这是成佛的过程。

《唯识三十颂导读》 2007年版

颂文大意

由假说我法,有种种相转,

彼依识所变,此能变唯三。

谓异熟思量,及了别境识。

这一颂半是谈世间的事都是假名安立的。世间人安立你我他种种名言,佛法里也有声闻、缘觉、菩萨、佛,五蕴、十二处、十八界等各种名言。这些名言,从唯识的角度来说,本来是没有的,是我们人安立的,假名安立叫“我”,假名安立叫“法”。

假名,就是说它不是真实的。打比方“火”这个字,它只是指明那个能烧、有温度的状态。如果它有真实性,我们说这个字的时候,嘴巴就被烧了。我们嘴巴没有被烧,就说明语言文字的这个“火”没有真实性,它是假名安立的。

那这个假说的“我”、“法”怎样才能成立呢?唯识的思想就是“彼依识所变”。这个“能变”的,是指我们识的自体,“所变”是指“我”和“法”的相貌。种种的相,都是依靠我们的心王、心所来变现的,由种子识变为现行识,又熏习新的种子,叫作“变”。

这个“变”,打比方说我们现在的根身器界是由过去的种子变现出来的,我们现在有了这个根身器界又在造业,造出很多新的种子,这些新种子将来又能变一个正报和依报,这就叫变。过去的因,得现在的果,现在又在造种子,将来又能变。

“此能变唯三。”这个识能变哪一些品类呢?能变三种:一个叫异熟能变;一个叫思量能变;一个叫了境能变,他能了别这个境界。这就是“谓异熟思量,及了别境识”。

异熟能变是指阿赖耶识来说的。阿赖耶识旧的翻译叫“根本识”,玄奘大师翻译为叫“藏识”,它里面有能藏、所藏、我爱执藏。能藏怎么讲呢?阿赖耶识好比是一个大仓库,它能储藏很多东西,这叫“能藏”;这个“仓库”里储存了很多种子,那这些种子就叫“所藏”;我爱执藏主要是第七末那识执着第八识的“见分”为我。

阿赖耶识又翻译叫“异熟识”,有三个意思:变异而熟、异时而熟、异类而熟。变异而熟是指从因到果有变化。比如我们现在在人间修五戒十善的人,将来的果报是到天上去了,到极乐世界去了,这就有变化了,叫变异。所以这个异熟识第一个意思是叫变异,从因到果有区别。

异时而熟,是指因感果是需要时间的,不是现在造业,现在就感果,有一些甚至需要我们这一期生命结束之后才能感果。业分为引业和满业,这个引业是根本业。比如讲我们做人,属于引业。满业就是我们人与人有区别,有的地方圆满,有的地方不圆满。打比方讲你是女人,这一生你要想变成男人,它不是那么容易。这个引业不容易改变的,满业是可以改变的。你哪个方面不圆满,你这一生好好去修功德、培福报,你寿命能延长,福报能增长,财富地位有变化。

异类而熟,是指我们在因地上有善、有恶,到了阿赖耶识里面变成种子的时候是无记的。阿赖耶识它是不善不恶。如果它是善,它就会拒绝那个恶的种子进来,如果它是恶,它就会拒绝善的种子进来,所以阿赖耶识种子里面是无记的状态。所以将来感果的时候,或者是生天,或者生人道,或者得到三恶道,这个果报来说不能讲它是善还是恶,只是讲那种苦果或者乐果而已。这是唯识里的一个概念。

“思量”是指第七末那识。其他的识也有思量的功能,但是为什么把第七末那识冠名为“思量”?它是恒审思量。

“及了别境识。”这个了境能变,是指前六识。前六识跟第七、第八识来比的话是比较粗显的。第七识、第八识它也能了解境界,但它是很微细的,微细到我们自己都不知道。

所以,这个“三能变”就是异熟能变、思量能变、了境能变。前面这一个半颂是略说,后面是广说。

初阿赖耶识,异熟一切种。

阿赖耶识变现的三个相貌:“初阿赖耶识”,第一个能变就是阿赖耶识,阿赖耶识是自相;“异熟识”是果相;“一切种”就是因相,从因相、果相和自相上来说的。自相是“总相”,因相、果相是“别相”,要依总相存在。

阿赖耶识里面很有意思,它有因也有果。《成唯识论》里面说到阿赖耶识摄持因和果的为自相。异熟果识,就是善业恶业能够感召三界六道这个异熟果报。一切种因相,就是阿赖耶识能摄持一切诸法种子中的功能不散失,叫作“因”,它能生起一切诸法为果。所以最初这个阿赖耶识就叫作“异熟一切种”。

不可知执受,处了常与触,

作意受想思,相应唯舍受。

“不可知执受”,就是指阿赖耶识“见分”的作用甚细难知,相分的内知的境界也是微细难知。包括我们外面的器世间,我们也没办法去测度,所以叫不可知执受。(相分就是有形有相的,我们眼睛面对这个色尘的时候,这个色尘就是相分;我们去见它的时候就是见分。)

阿赖耶识不仅执持我们的身体,还执持我们的器界。这个“执”一个是有情,一个是无情。从我们身体上来说,比如头发、指甲,你去剪的时候为什么它不痛呢?因为这部分阿赖耶识只是执持,它没有执受。我们的皮肤被蚊子稍微咬一下就会不舒服,因为阿赖耶识在执受它。我们去砍这棵树、修这个公路,我们身体为什么没感觉到痛呢?因为虽然属于阿赖耶所执持,但是不执受。执受的时候就有痛感;仅仅是执持,不执受的时候,就没有痛感。

“作意受想思。”阿赖耶识相应的“心所”有五个——触、作意、受、想、思。这个受心所,有苦受、有乐受、不苦不乐受。阿赖耶识只是三种受中的“舍受”,所以说“相应唯舍受。”

是无覆无记,触等亦如是,

恒转如暴流,阿罗汉位舍。

阿赖耶识里没有烦恼,没有善恶,完全是无记的状态,叫无覆无记。“触等亦如是”,“触等”就是触、作意、受、想、思。阿赖耶识它自己是无覆无记,它跟它相应的五个心所——触、作意、受、想、思,也是无覆无记。

“恒转如瀑流。”“恒”,阿赖耶识无始以来它是一类相续的,没有间断的,不管是在三界五趣四生,它都不会失坏。“转”就是阿赖耶识无始时来念念生灭、前后变异、因灭果生、非常非异,并且可以把前七识熏成的种子接收过来。所以阿赖耶识的因果前后,相续、非断、非常,就是用这个“暴流”来比喻。它不间断,非常非断。

“阿罗汉位舍。”到了阿罗汉位,就舍阿赖耶识这个名称了,这时候就不叫“我爱执藏”了。《八识规矩颂》里说:“不动地前才舍藏,金刚道后异熟空。”不动地是八地,八地菩萨相当于四果阿罗汉这个状态,到这时候就不用这个藏识了,叫异熟识。成佛之后也不叫阿赖耶识,叫大圆镜智。阿赖耶识在不同的位,有不同的名称。

次第二能变,是识名末那,

依彼转缘彼,思量为性相。

“次第二能变”,是指第七末那识,“是识名末那”。“依彼转缘彼”,第七末那识生起要依靠第八阿赖耶识,所以说“依彼”,这个“彼”是指阿赖耶识。

末那识是以思量为性相,有漏位、无漏位都有思量。在有漏位,在得圣道之前,末那识是以恒审思量为性相,执着阿赖耶识的见分为我。到了见道位,比如初地菩萨、初果圣人他们也有末那识,这时候末那识跟无我的智慧相应了。

四烦恼常俱,谓我痴我见,

并我慢我爱,及余触等俱。

四烦恼就是我痴、我见、我慢、我爱,末那识与这四个根本烦恼是相应的。第七末那识相应的心所一共有十八个:四根本烦恼、五遍行、八个大烦恼,还有五别境心所中的“慧心所”,这就叫“及余触等俱”。

有覆无记摄,随所生所系,

阿罗汉灭定,出世道无有。

第七末那识的性格是有覆无记。它有四个烦恼相应——我痴、我见、我慢、我爱,这就叫“有覆”。“随所生所系”,就是第七末那识随着阿赖耶识不离开,阿赖耶识到哪里,末那识就到哪里。它以阿赖耶识为“俱有依”,攀缘阿赖耶识的见分为我,所以说叫“随所生所系”,被阿赖耶识所系附。

“阿罗汉灭定。”到了三果的时候,第七末那识与相应的烦恼也就不现行了。不现行不代表断了,只是把它伏住了,叫“暂伏位”,到四果阿罗汉的时候,才能获得永远的断除。

次第三能变,差别有六种,

了境为性相,善不善俱非。

第三个是了境能变的内容,说到眼耳鼻舌身意前六识了。前六识各有自己所依的根,比如眼识依眼根,耳识依耳根,它所缘的境界也各不相同。“了境为性相”,前六识以了境为自性,了别境界是它的特点,见、闻、嗅、尝、觉、知,这六种境界的了别活动,便是我们的六识的形相和自相。所以说六识它本身是无形无相的,它以活动作为自己的自性。前六识它也通善、恶、无记。

此心所遍行,别境善烦恼,

随烦恼不定,皆三受相应。

第六意识相应的心所是五十一个。

初遍行触等,次别境谓欲,

胜解念定慧,所缘事不同。

前六识相应的心所第一个就是五遍行,触、作意、受、想、思;第二个是五别境,欲、胜解、念、定、慧。

善谓信惭愧,无贪等三根,

勤安不放逸,行舍及不害。

信、惭、愧、无嗔、无贪、无痴、精进、轻安、不放逸、行舍、不害。这是十一个善心所。

烦恼谓贪嗔,痴慢疑恶见,

随烦恼谓忿,恨覆恼嫉悭。

这是烦恼心所,六根本烦恼是贪、嗔、痴、慢、疑、恶见(不正见)。随烦恼:忿、恨、恼、覆、嫉、悭。

诳谄与害憍,无惭及无愧,

掉举与昏沉,不信并懈怠。

诳、谄、害、憍、无惭、无愧、掉举、昏沉、不信、懈怠。

放逸及失念,散乱不正知,

不定谓悔眠,寻伺二各二。

还有放逸、失念、散乱、不正知,这都属于第六意识的烦恼。不定的有四个:悔、眠、寻、伺。

【附】全51个心所,标红为第七末那识相应的18个心所:

①遍行:作意、触、受、想、思。(5个)

②别境:欲、胜解、念、定、慧。(5个)

③不定:睡眠、恶作(悔)、寻、伺。(4个)

④善:信、惭、愧、无贪、无嗔、无痴、勤、轻安、不放逸、行舍、不害。(11个)

⑤根本烦恼:贪、嗔、痴、慢、疑、恶见。(6个)

⑥随烦恼:忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、谄、害、憍、无惭、无愧、掉举、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知。(20个)

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持