《唯识三十颂》第一课 | 修行,就从心地上用功

点击观看 课程花絮视频

《唯识三十颂》

缘起

解行并进趣菩提,福慧双修登彼岸。福慧二资粮,诚为成就菩提之胜因也。《大宝积经》有云:“多闻解了法,多闻不造恶,多闻舍无义,多闻得涅槃。”《宝鬘经》亦云:“能增智即闻,及思若兼具,从中定生修,获无上成就。”

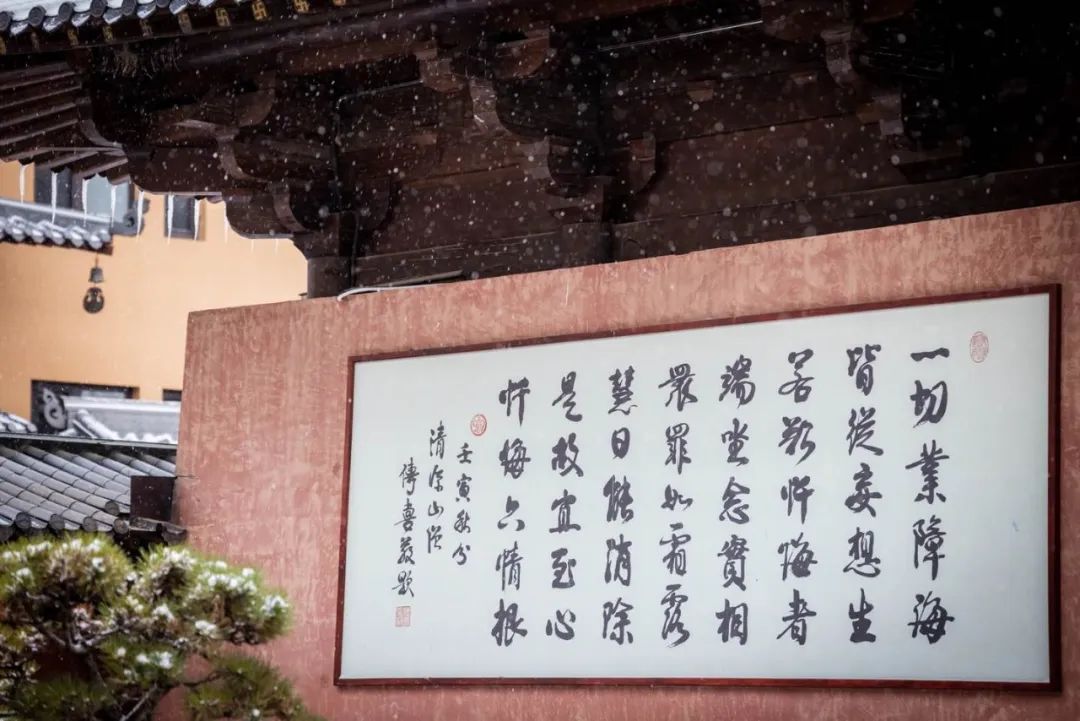

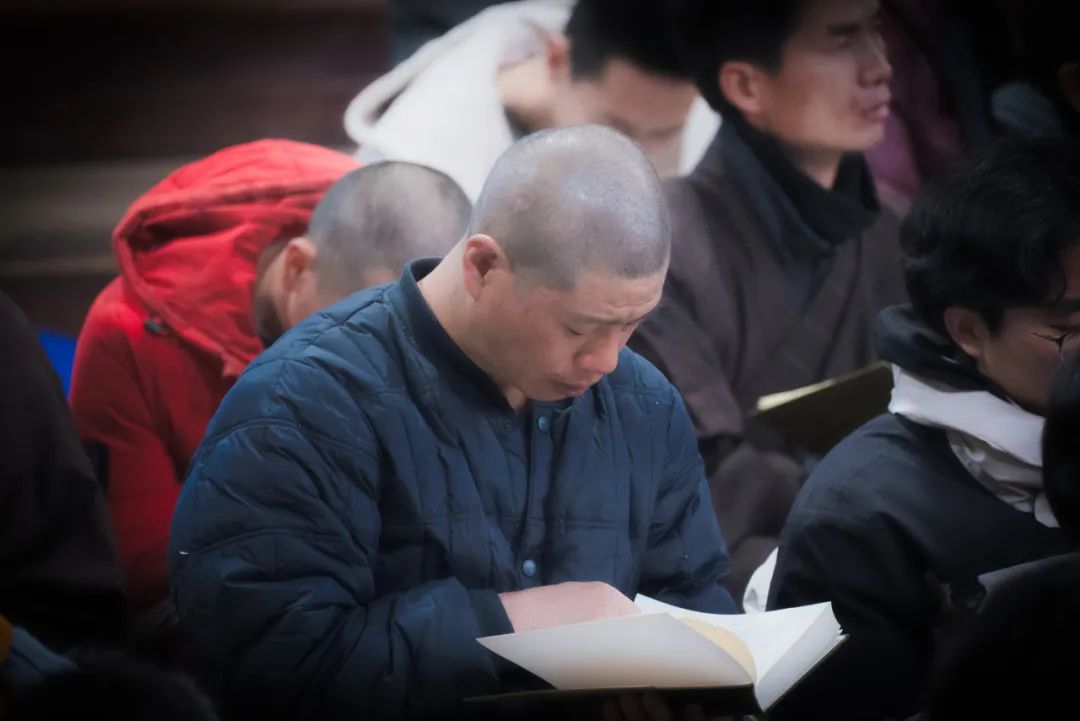

甲辰岁末,福城文殊寺循例于冬季进入百日精进共修,恭请首座和尚上贤下空法师,于《八识规矩颂》、《百法明门论》后再开法筵,为众讲解《唯识三十颂》。宝藏熠熠,大音落落,僧众和合无间,共襄闻思,心开意解。坛场内外,殊胜庄严,六趣含灵,同沾法喜!

《唯识三十颂》,亦称《唯识三十论》、《高建法幢论》,以三十偈颂诠释唯识教义,短小精干、简洁扼要。

《唯识三十颂》为世亲菩萨所作,玄奘大师所译。前二十四颂,明唯识之相;第二十五颂,明唯识之性;末五颂,则明唯识之行位。世亲菩萨灭度之际,以悲愍心,将篇幅浩瀚之一百卷瑜伽大论,取其菁华,凝为此三十颂六百言,以方便后世众生受持读诵,可谓字字珠玑,句句经典。

法轮常转,佛日增辉;僧众说法,天龙欢喜。讲经说法,为佛门至要法事。为方便大众同步学习,特推出《唯识三十颂》开示合集,以飨有缘。祈愿天下和顺,国丰民安,法界有情,咸登觉岸!

第一课现场音频完整版

时长:1小时11分

第一课内容提要

《唯识三十颂》,也称为《唯识三十论》。它的作者是印度有“千部论师”之称的世亲菩萨。

世亲菩萨最初修习小乘佛法,造了五百部论,其中最具代表的是《俱舍论》。后来在无著菩萨的引导下皈依、宣扬大乘佛法,也造了五百部论,其中最代表性的就是《唯识三十颂》。

唯识思想宗旨

这部颂是菩萨于往生前一年所造,其中涵盖的唯识思想非常成熟,开篇即明宗旨:唯识无境。即“心外无法”。

明白这个道理,对我们修行非常重要。凡夫无始劫以来对内在身心及外在世界的执着非常真实。但这部论告诉我们,离开我们的心,外在一切法、相都不存在。

闻思的重要性

哲学作为一种思想,能够引领人的生活习惯和行为。在人类各种哲学思想中,“唯识”是非常璀璨的一颗明珠。

我们选择佛教信仰,说明对佛教的思想是认可的。但仅停留在认可层面还远远不够,还要深入学习,明白佛法的思想为什么经得起检验,为什么值得我们终身追求。

我们不只是泛泛地跟三宝结个缘,而是将此身心都奉献到三宝座下,那对三宝的功德和真理一定要通达,只有这样,我们的信心才能立稳,经得起各种思想的碰撞,经得起日常生活的磨练。这就需要闻、思、修,第一步就是闻慧。

唯心?唯识?

世界上有两个代表性思想:唯物思想和唯心思想。世间人一般都泛泛地认为宗教是“唯心”,把佛教也归为“唯心”。

但我们通过学习唯识论,就知道佛法与社会哲学的唯心主义不是一个层次。社会哲学的唯心只谈到人的第六意识,把无法理解的都归入潜意识。但佛法里还有第七末那识、第八阿赖耶识,有了这两个识,它的思想高度就完全不同于世间哲学了。

所以佛教不完全是唯心,而是唯识。这个“识”,特别是阿赖耶识非常重要。没有阿赖耶识,很多疑惑都无法解决。

前因后果

唯识有一个观点叫“三界唯心,万法唯识”。一心具足十法界,十法界不离这颗心。崇尚道德,生命就趋向人天之道;道德缺失,生命就导向三恶道;走在三宝道路上,身口意就都往四圣道上去。我们用佛经对照自己的处境,就知道身口意三业将来的结果。

晚课小蒙山里有四句话:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”这个“法界”指十法界。

“一切唯心造”,不是说这个心当下就变出个天堂、地狱来,而是说我们现在造这个因,将来要感这样的果。因、缘、果、报,它是要有前后的。

我们现在造的只是业种子,这个种子储存在阿赖耶识里,将来因缘成熟了,才能感果。“是心作佛”,不是说我们现在就是佛,现在是有佛性,从通途佛法来说,必须要经过三大阿僧祇劫如法修行才能成佛。

命自我立

“是心是佛、是心作佛”,是心同样也是三恶道。一念瞋心,就是地狱的因。

每个人的正报、依报都是自己过去的心造出来的。包括来到三宝门中,遇到什么样的道场、师长、道友、护法,都是我们因地上种的因,感得现在的果。

每个人对自己的正报依报都有不满意之处,但佛告诉我们,这一生在哪方面不足,是因为过去生在那个因上修得不圆满。要想眼睛明亮,这一生就多给人给光明;要想健康长寿,就要有慈悲心,不杀生;想相貌庄严,就要修忍辱;想身形高大,就要待人谦下;想要富贵,就要在因地里修福。所谓“命自我立”,每个人的命都是自己修来的。

修行修心

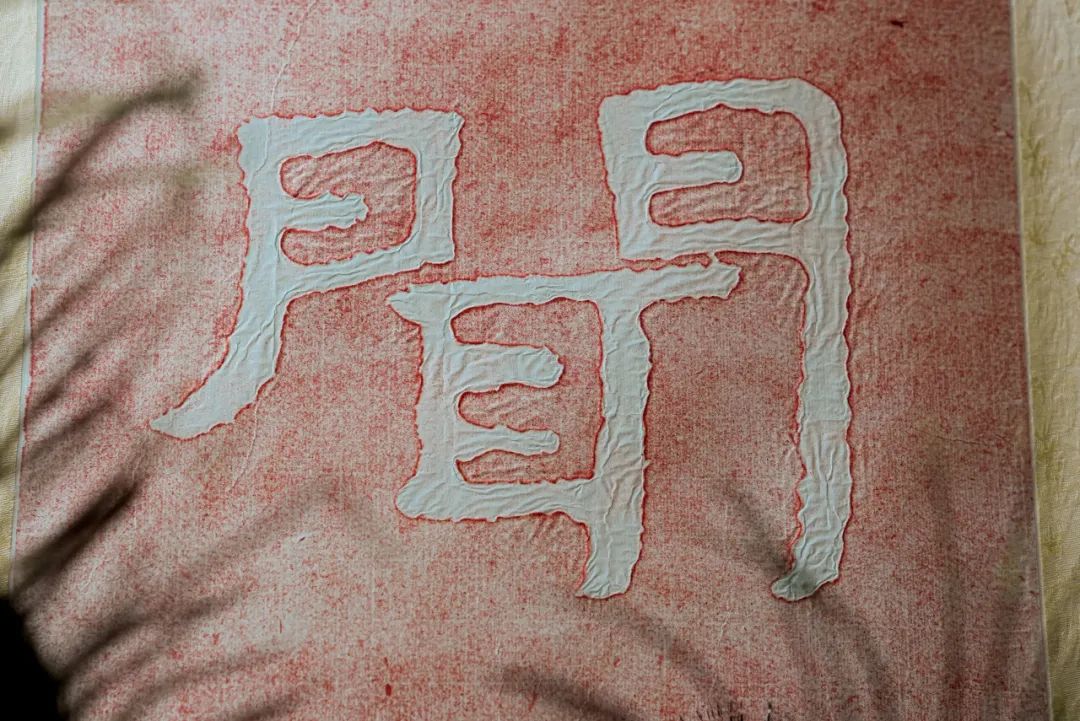

“三点似星相,弯钩如月牙,披毛从此得,作佛也由它。”“三界唯心,万法为识”,我们要善用其心。

修行先修心,要和佛菩萨的心同频。圣人都是慈悲喜舍,没有贪嗔痴的,我们如果没有智慧、没有慈悲,那心就和四圣道不匹配。

我们在日常生活中常听到一个词叫:“心包太虚,量周沙界。”宇宙浩瀚,我们的心比宇宙还要广大。如果有了这种心包太虚的智慧,三千大千世界都在我们的心中,那你就不会嗔恨,对天下众生就没有厌恶,只有慈悲。

所以弥勒菩萨过去示现为布袋和尚,“我有一布袋,虚空无挂碍,展开遍十方,入时观自在。”就是告诉我们学佛人要把无常的人间、无我的臭皮囊看破一点,修行就从这里下手。

业种熏习

《华严经》是唯识论所依的六部经之首。《华严经》的思想就是“三界虚妄,但是心作”,“心如工画师,能画诸世间,五蕴悉从生,无法而不造”。

就像画画一样,熏习的种子在阿赖耶识里面存储了,一幅画完全在脑海里记住了,拿起笔来一画,它就出来了。

所以唯识强调所有的技能、知识,好的种子、坏的种子都是不断熏习进去的,熏习得越多,记得越牢。

所谓“久坐有禅,久住有缘”。我们到一个道场能出家,能修行,能跟着某位师长,都是宿世栽培了很深的因。

心是世界的本源,心有主导作用,心同时又是我们修行解脱的依据。所以这颗心我们要认识它,它太重要了。

认知此心

《大乘起信论》里说:“三界虚伪,唯心所作。离心则无六尘境界。” 离开了心就没有色、声、香、味、触、法六尘,这跟《华严经》的思想是一脉相承的。

心摄世间出世间一切法。天台宗智者大师也提倡“心为法本”,即心是一切法生起的根本。天台宗还有“一心三观”、“一念三千”两个很重要的思想。

佛教还有一个词叫“一心三藏”。晋代佛陀耶舍尊者向慧远大师传授一心三藏法门:伸出一只手,代表“空如来藏”;握成拳,代表“不空如来藏”;又把拳头放开,代表“空不空如来藏”。

“空如来藏”无形无相,客观存在,不生不灭,代表佛的法身。“不空如来藏”是有形有相,千千万万,生生灭灭,代表佛的化身。“空不空如来藏”,空而不空,不空而空,代表佛陀的报身。

慧远大师由此领悟到一心具足三藏,三身汇归一心,这时候再去念佛,就都能成就。

所以只要把心的问题认知到位了,修行哪个法门都能成。

定住妄心

心生则种种法生,心灭则种种法灭,烦恼都是我们的心分别出来的,所以所有法门都是让我们把这颗妄心定住。

如果心不攀缘,专心持咒、念佛、参禅、修止观,那外面的世界、过去的烦恼根本与我们无关。如果整天思维分别烦恼的事,那越分别烦恼越多。

所以修行人出家越早越好,世界上一切烦恼的事知道越少越好。

僧璨大师在《信心铭》里说:“至道无难,惟嫌拣择。”真的老实听话了,不管修哪个法门都有效果。

闻法四想

学习佛法,一个很重要的态度就是相信佛是医王,法是药,师父是护士,自己是病人。

这是听法很重要的角色安立。把自己当作有无明烦恼业障大病的人,我们现在想治好这个病,就要找医生、吃药、听护士的话。

认识自己的无明、认识到佛法的伟大,相信佛法能解决我们的问题,我们就能信心百倍。

忏罪忏心

任何法门都从皈依、发愿、忏悔安立。

我们有没有真正皈依三宝,三宝的体有没有时刻提醒自己,有没有发无上的菩提心,有没有想成佛大道,有没有深入经藏、智慧如海,有没有在六和敬“身口意戒见利”上做得圆满?如果没有,就要生惭愧心。

无始劫以来的报障、业障、烦恼障怎么消除?就靠忏悔。我们平时上早晚殿,诵经拜忏,都是忏悔的机会。礼佛一拜,灭罪恒沙;念佛一声,增福无量。所以每天要用大恭敬心、欢喜心,忏悔、发愿、皈依。

忏悔,就是“罪从心起将心忏”。罪跟心是一样的,既不在内也不在外。只有没有执念时,罪才会灭。也就是说,这颗心从此不再执着三界六道,我们就不会用这颗心再造恶业。

心地法门

修行是从心地上来用功的。“心心相印”这个词就来自佛教。从禅宗传承来看,从释迦牟尼佛的拈花微笑,到达摩祖师给二祖大师安心,二祖大师教三祖大师忏罪,三祖大师为四祖大师解缚,都离不开“心”。

所有不安,所有罪业,所有束缚,都源于我们的心,包括五祖大师的“守心第一”,六祖大师以“应无所住而生其心”而开悟。

开悟从什么地方开?就从这个心开。心对身、对心、对世界、对万物都不贪、不嗔、不执着,从而达到无我的境界。

圣人与凡夫最大的区别就是无我,凡夫无始劫以来都在“我”的活动中,这个“我”非常有力。佛法的高妙,就在破除“我”上下功夫。功夫高低,就看对我执的对治。

有为法不是悟道的标准,无为法才属于智慧层面,圣人都以无为法而有差别。所以在有为法上够用就好,在无为法、在心地法门上要多用点心。

唯识法门就是讲心,世出世间一切法都是这颗心。把“心”弄通了,一通百通。

所以过去别人问妙法老首座:“你念什么经啊?”“我念心经。”这个“心经”既代表《般若波罗蜜多心经》,同时也代表我们这颗妄心,用真心来对妄心。

我们无明颠倒、虚妄分别的心是靠不住的,四依法里说:“依智不依识。”还有一个要“依义不依语”,就是任何一位法师讲课,他的语言、文采不重要,重要的是他讲出的义。这个义如果符合三法印,能够对治我们的烦恼,那就值得尊重。

所以佛法里不要轻视任何人,只要他讲出的是真理,下下人也有上上智,一切众生都是未来佛。

- 相关文章

- · 《八识规矩颂》第二课 || 那些你不知道的“眼耳鼻舌身”

- · 《八识规矩颂》第一集 || 玄奘大师的学法心得

- · 《八识规矩颂》第一课 || 玄奘大师的学法心得

- · 学习之后方知 ”性、境“ 皆不同

- · 修行学法,先识法相 ......

- · 跟佛陀,再亲近一点吧!

- · 跟着菩萨,走进这扇解脱之门

- · 《八识规矩颂》番外|答疑篇(二)

- · 《八识规矩颂》番外|答疑篇(一)

- · 《八识规矩颂》第八课 | 生命,原来靠它支撑

- · 《八识规矩颂》第七课 | 打七,打的就是这个“老七”

- · 《八识规矩颂》第六课 | 深入剖析你的内心活动

- · 《八识规矩颂》第五课 | 修行,要靠第六意识用功

- · 《八识规矩颂》第四课 | 度众生,就从他开始

- · 《八识规矩颂》第三课|做点好事,为什么这么难?

- · 【精彩连载】《八识规矩颂》第二课|深入剖析“眼耳鼻舌身”

- · 跨平台首推 贤空法师主讲|《八识规矩颂》,玄奘大师的学法心得

- · 修行特别容易得力的地方