《唯识三十颂》第五课|本论的主旨、内容和历史影响

继续上节课内容,主要学习《导读》部分《大乘瑜伽思想与本论的契机》、《本论的主旨、结构与内容概要》、《本论的历史地位、贡献与影响》。

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

【五、大乘瑜伽思想与本论的契机】

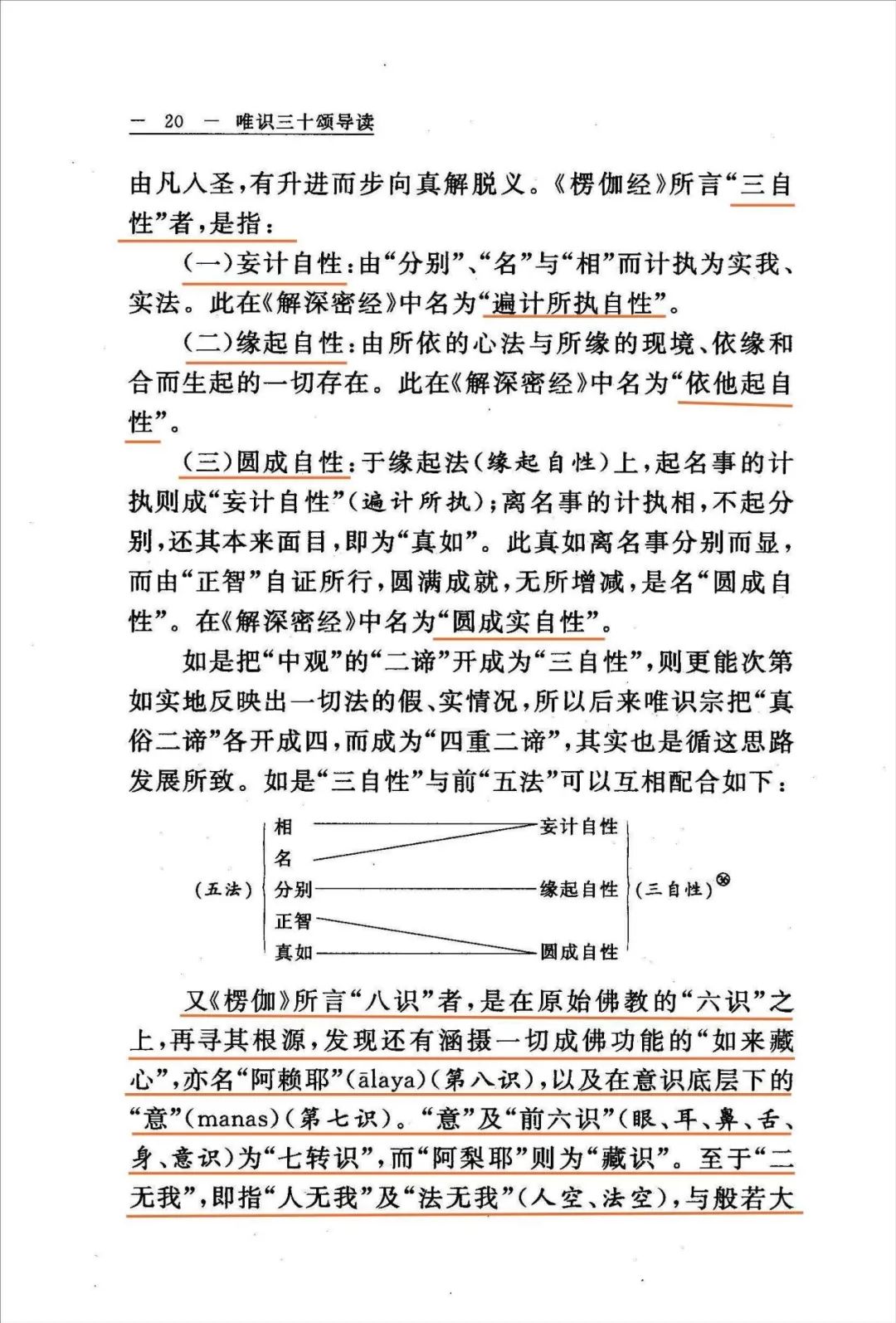

中观学说虽然可以使人依“第一义谛”的标准,通过遣离一切二边的戏论,而谛证“诸法实相”,但它对原始佛教所遗下的主要问题并没有加以解决。这两个问题是:一者,流转与还灭的主体为谁?二者,招引果报的功能为何?

同时,中观虽然提出了“一切法缘起无性非实有”,但并未能次第观察诸法非实的缘由,这便是瑜伽(唯识)思想建立的主要契机。

《唯识三十颂》大乘瑜伽思想与本论的契机

左右滑动查看更多

本论是世亲菩萨为令五种姓中菩萨种姓及不定种姓有情,弃除空、有二种边见,证入真实了义的境界而撰造。目的是为利益有情,令正法久住。

唯识里,将众生分为五种种姓:声闻种性、缘觉种性、菩萨种性(佛种姓)、不定种性、无种性。不定种性,是指这种人的种性不稳定,他见到声闻乘、缘觉乘觉得挺好,见到菩萨乘也觉得挺好。有的人是回小向大,有的人是回大向小,这都是不定种性;无种性就是“一阐提”。从唯识的角度来讲,种子经过熏习、熏习再熏习,一阐提也可以成佛。

人的善根是怎么来的?一个是种性住种性,一个是习所成种性。种性住种性就是过去生一直都在行菩萨道,所以他一出生就跟别人不一样,过去就有善根;还一种人过去没有熏习,这一生开始熏习,也有善根。

本论的主旨,是以三十个偈颂说明唯识教理。“唯识”即“唯遮境有,识简心空”,也就是“外境非有,内识非无”,外境不是真实有的,但内心的识是真实有的。大乘般若中观思想认为,外境和心都是没有的。唯识不同于般若“一切法空之说”,认为心是真实存在的,外境是由我们心变现的。

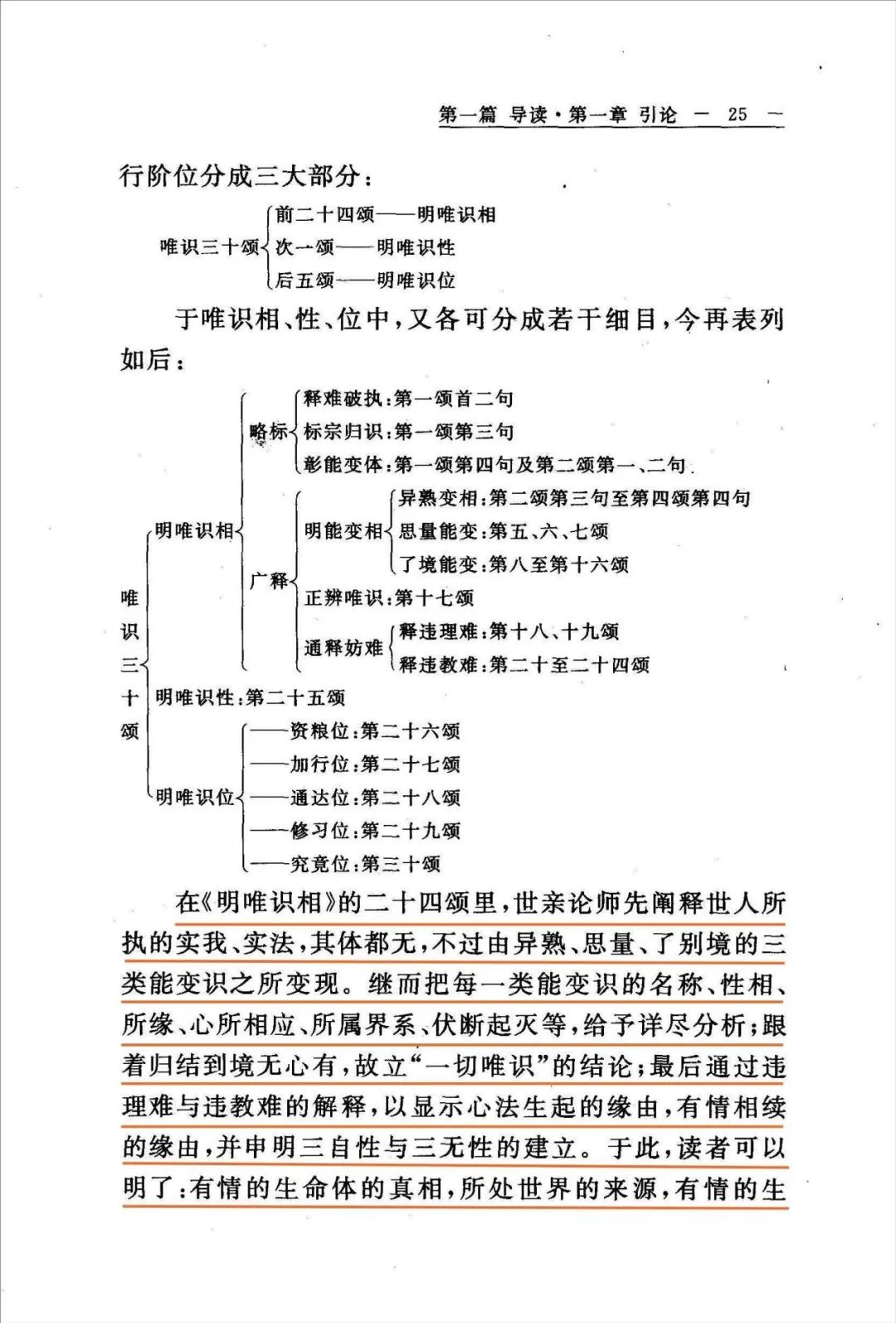

《唯识三十颂》 本论的主旨、结构与内容概要

左右滑动查看更多

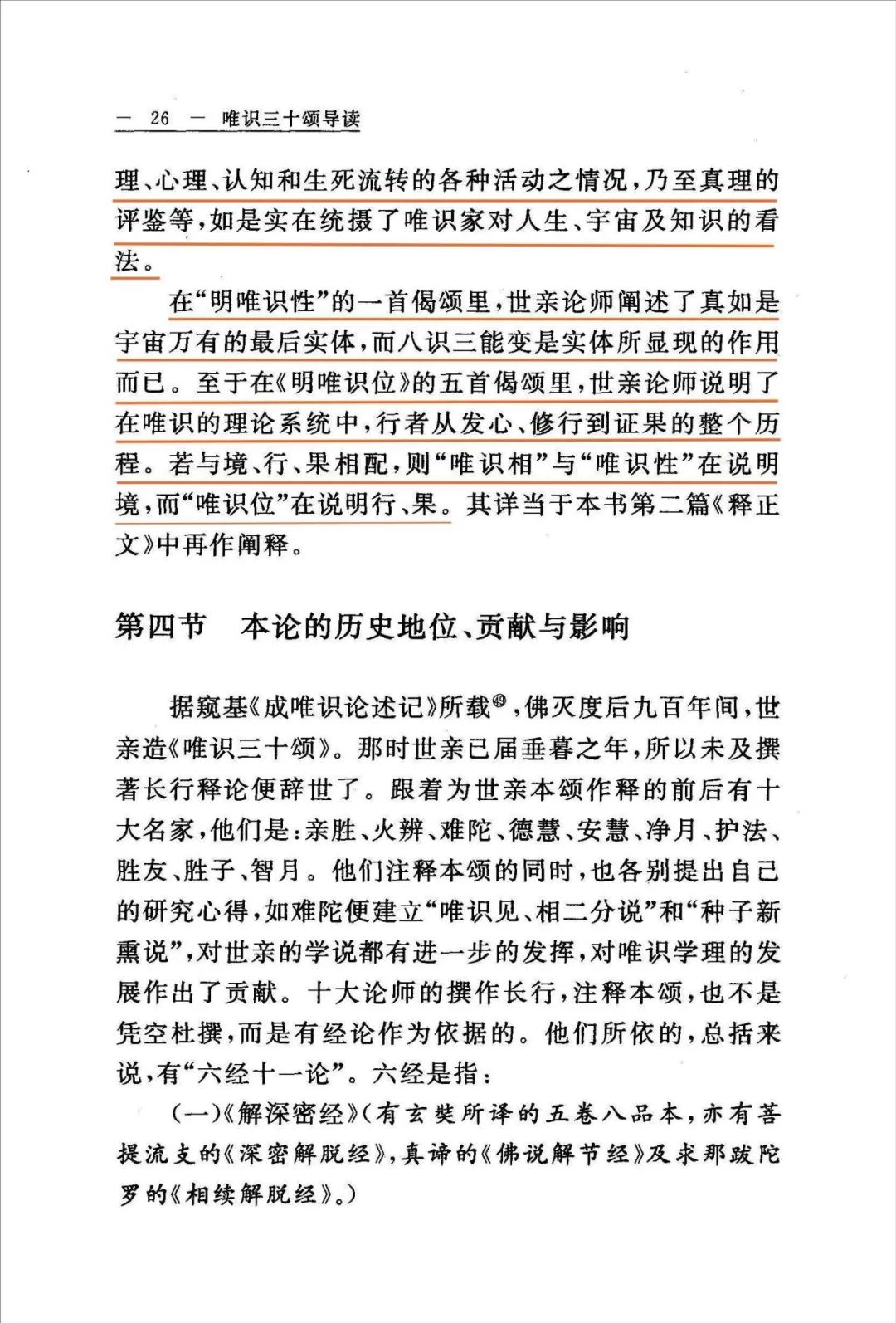

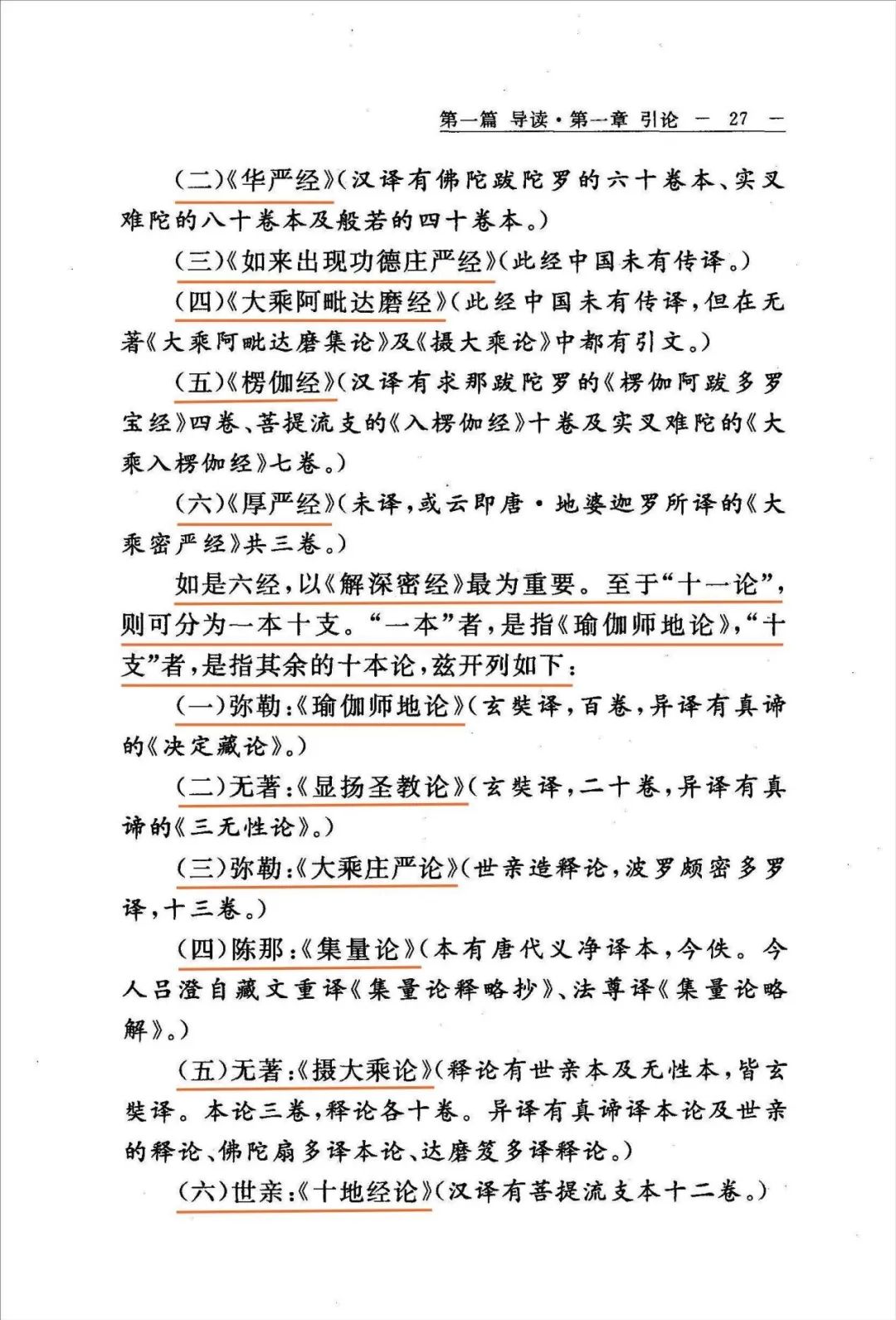

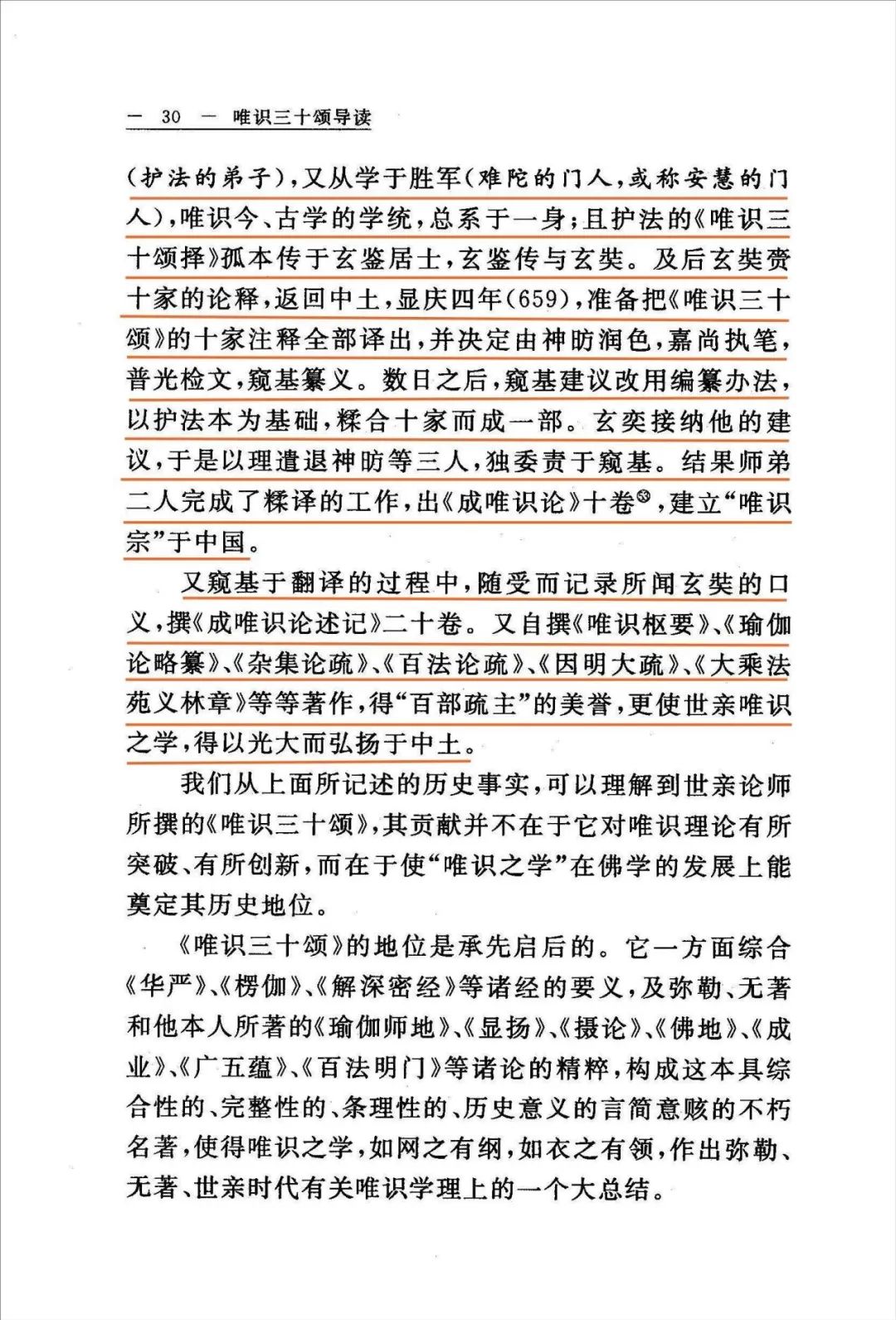

世亲菩萨造本论时已是垂暮之年,所以未及撰著长行解释便辞世了。其后印度有十大论师为本论作释,他们所依据的主要有“六经十一论”。十大论师注释的同时,也提出了自己的研究心得,如:见分、相分、种子新熏说、自证分、证自证分等思想,对世亲菩萨的学说都有进一步的发挥,对唯识学理的发展作出了贡献。

在中国,玄奘大师和窥基大师以护法论师的《唯识三十颂释》为基础,糅译十家为一部,出《成唯识论》十卷,使唯识之学光大于中土。

《唯识三十颂》本论的历史地位、贡献与影响

左右滑动查看更多