《唯识三十颂》第四课 | 序言、导读(一)

本节课开始,正式依照课本学习,介绍了《序言》和《导读》部分的第一节《作者与译者》、第二节《撰作背景》。

注:此次课程选用教材为李润生大德所著《唯识三十颂导读》,文殊寺僧众选用版本为宗教文化出版社繁文竖版。为便于大众阅读,本文所用版本为中国书店出版社简体横版,后续将随文附录。页码有差异,内容一致。

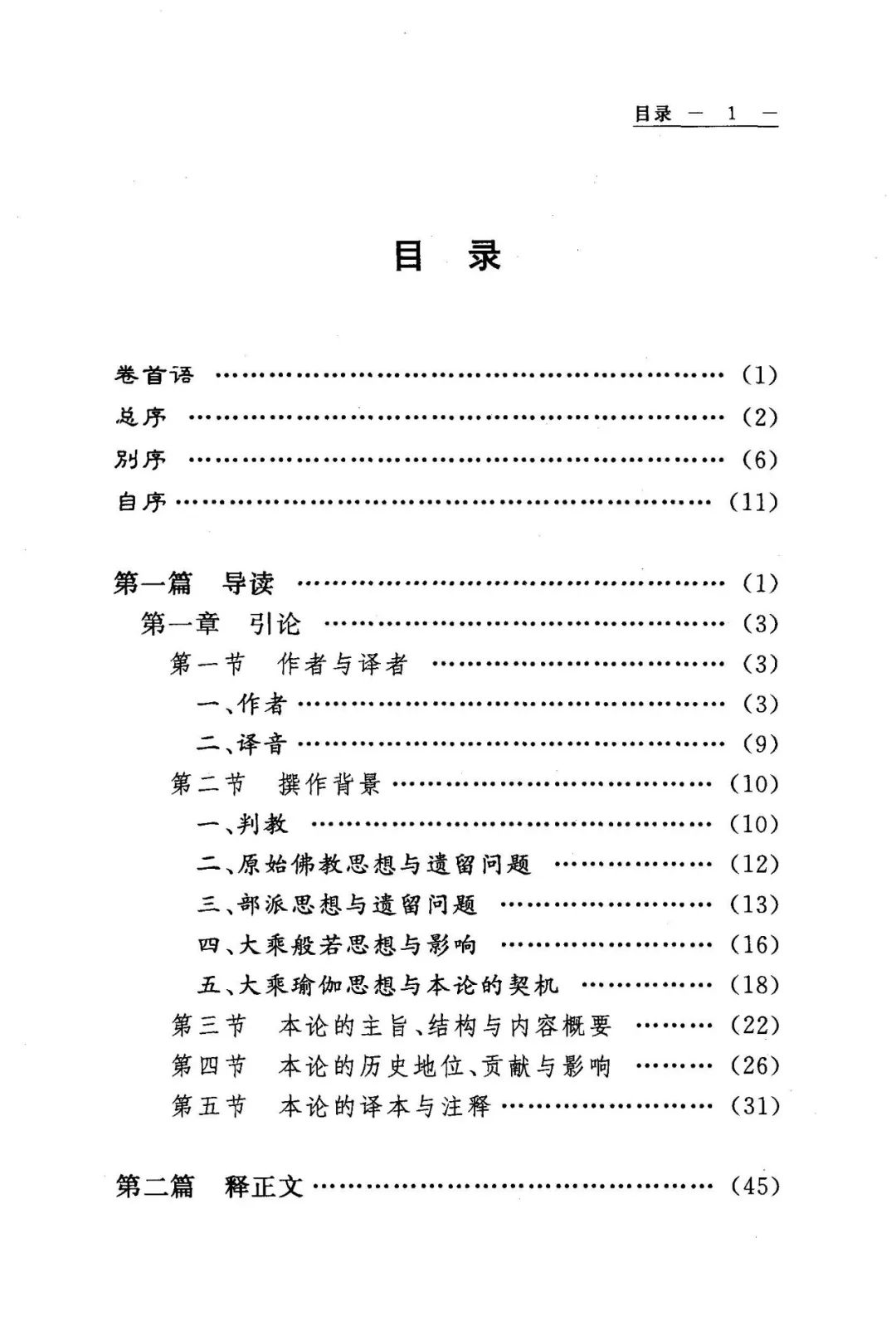

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

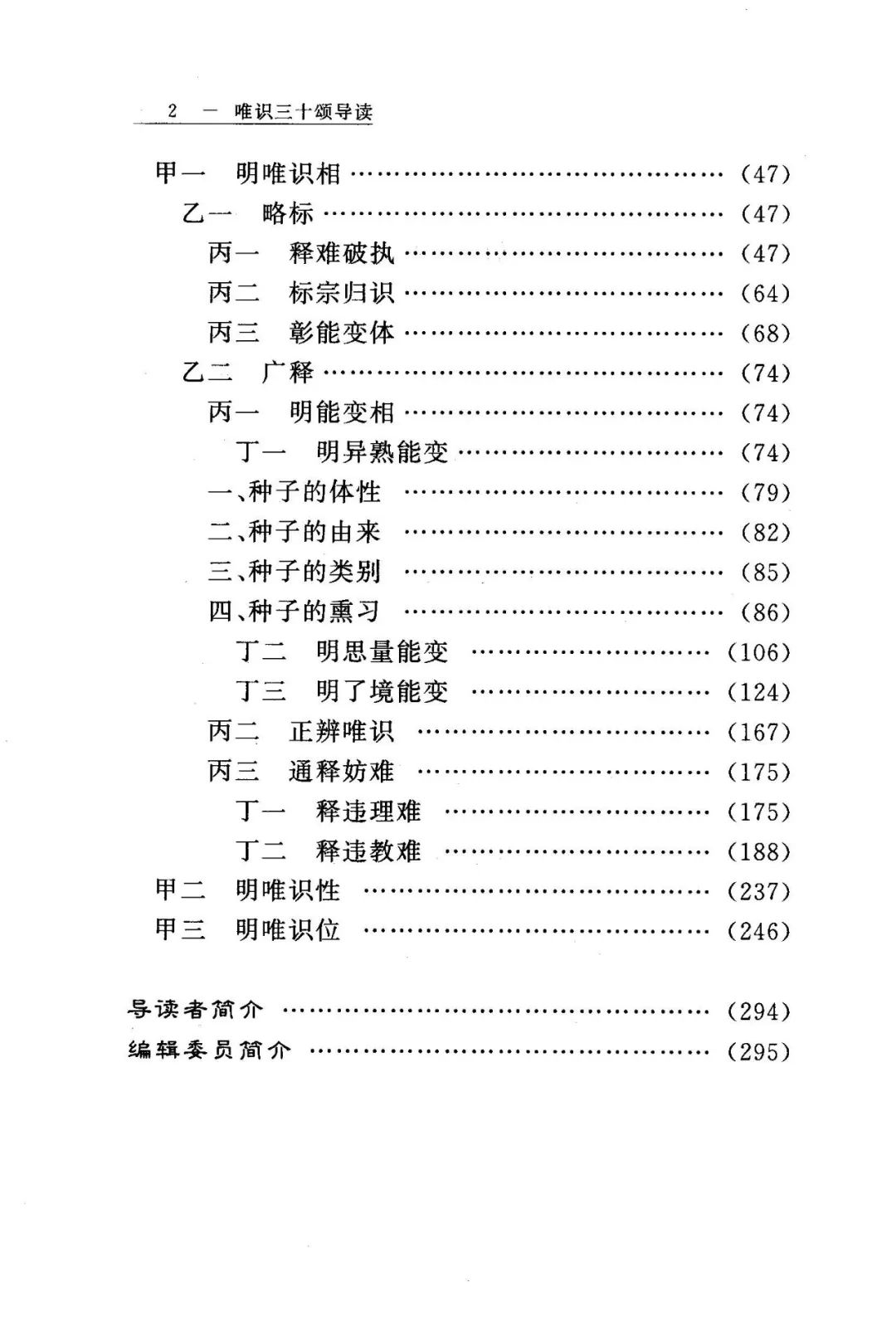

第一个序是谈锡永老先生(笔名王亭之,香港著名佛学家及专栏作家,中国人民大学国学院客座教授)作的。他在这篇序言里强调了一个重点:中观、唯识、如来藏,融会贯通,没有冲突。

《楞伽经》里提到“如来藏”和“藏识”。“如来藏”包含了如来的一切功德,得以出生如来。“藏识”指阿赖耶识,象征每个众生内在原始的纯净识。“如来藏”和“藏识”在佛教经典中都有很重要的地位。

序中讲到,“如来藏”、“藏识”只是我们心识境界的一个别名。当心识未受污染时,这个“法尔”的心识,名为“如来藏”。但我们一来人间就被染污了,随着年龄增长,贪嗔痴愈加严重。被染污了,心识就已成了“藏识”的相状。

“此诸法胜义,亦即是真如,

常如其性故,即唯识实性。”

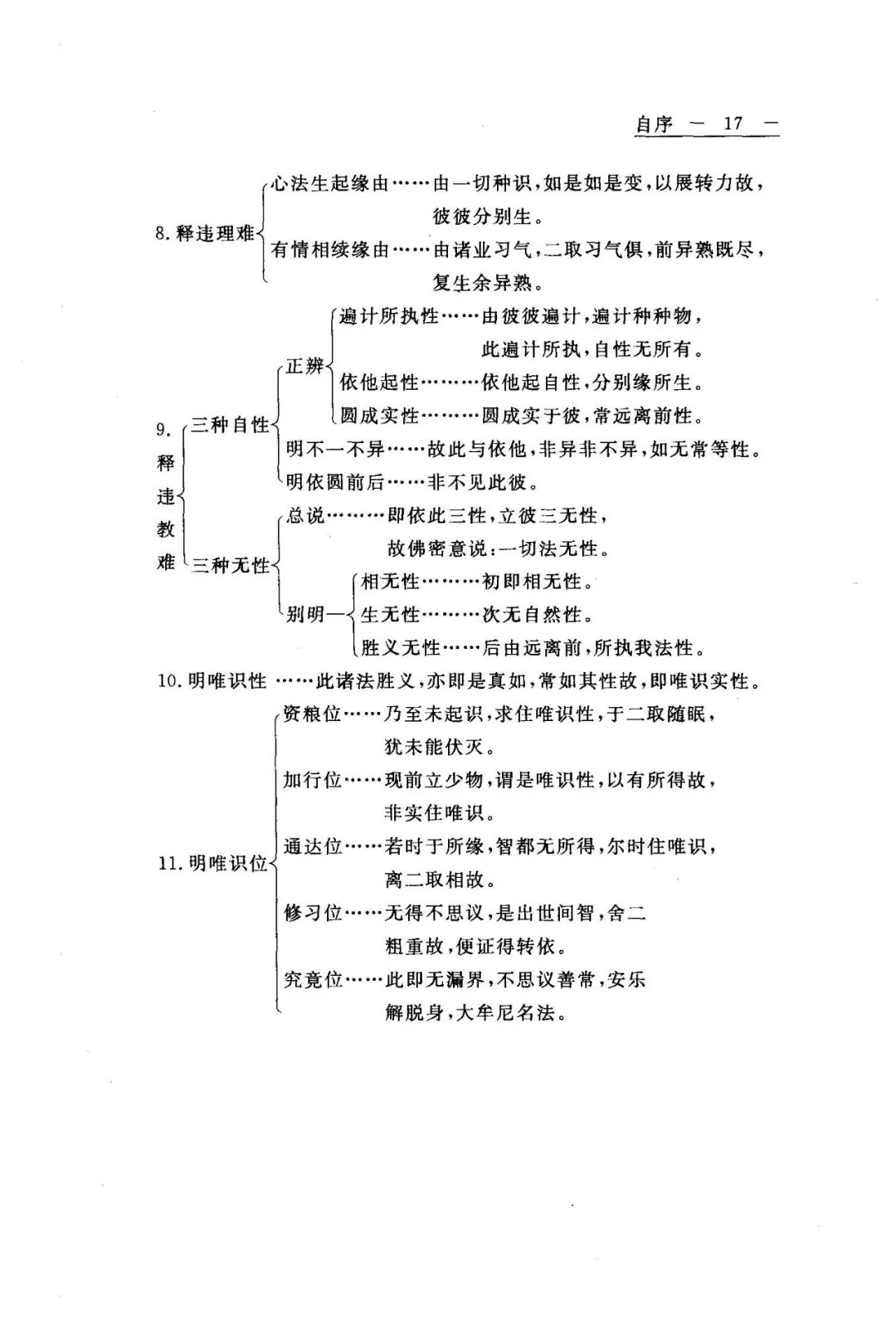

“此诸法胜义”,就是胜义无自性,依圆成实性而立。圆成实性“亦即是真如”。这个“真如”离开了一切虚妄颠倒,远离了我、法二执,具有我空、法空所显的智慧。所以“真如”真实不虚,如如不变,在凡夫位没有减少,在圣人位也没有增加;在迷茫时没有被染污,在觉悟后也没有更清净,它是“常如其性故”,这叫“真如”,也就是“唯识性”。

“唯识性”也称为唯识实性;圆成实性,也可以说即一真法界。它是指十法界都统一于这一处,不生不灭、不垢不净、不增不减的一种状态,是离开了种种对立的清净心识。

我们的思维往往是二元、多元的,二元就容易对立。前文所说“唯识相”是世俗谛的,但“唯识性”是胜义谛。胜义谛是转凡成圣、离苦得乐的一个根据,如果没有“唯识性”,没有“圆成实性”,没有“真如”,我们就没有办法转凡成圣。

《唯识三十颂》 别序

左右滑动查看更多

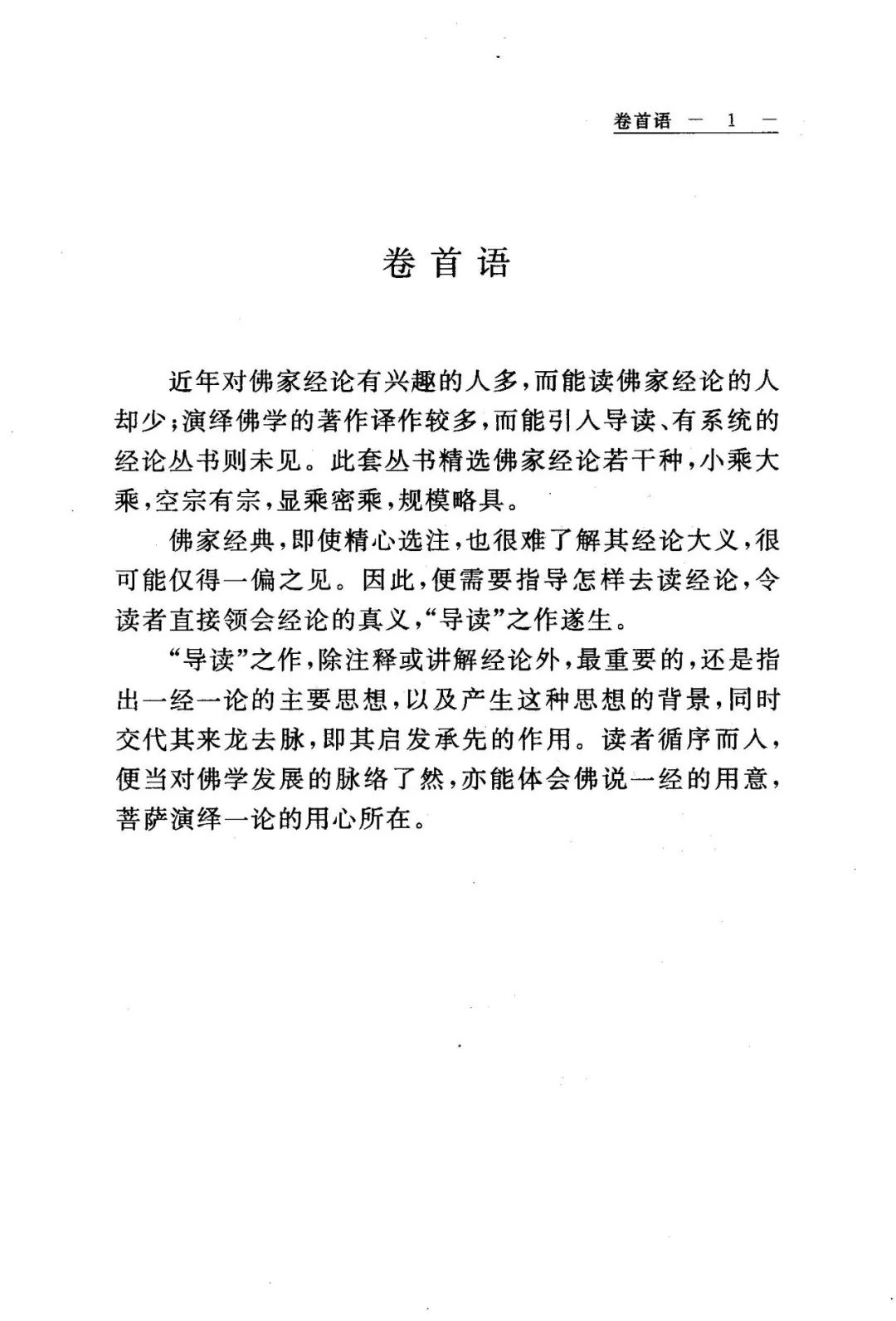

再看本书作者李润生写的序,主要介绍了他学习唯识的因缘,以及这本书的由来。

《唯识三十颂》 自序

左右滑动查看更多

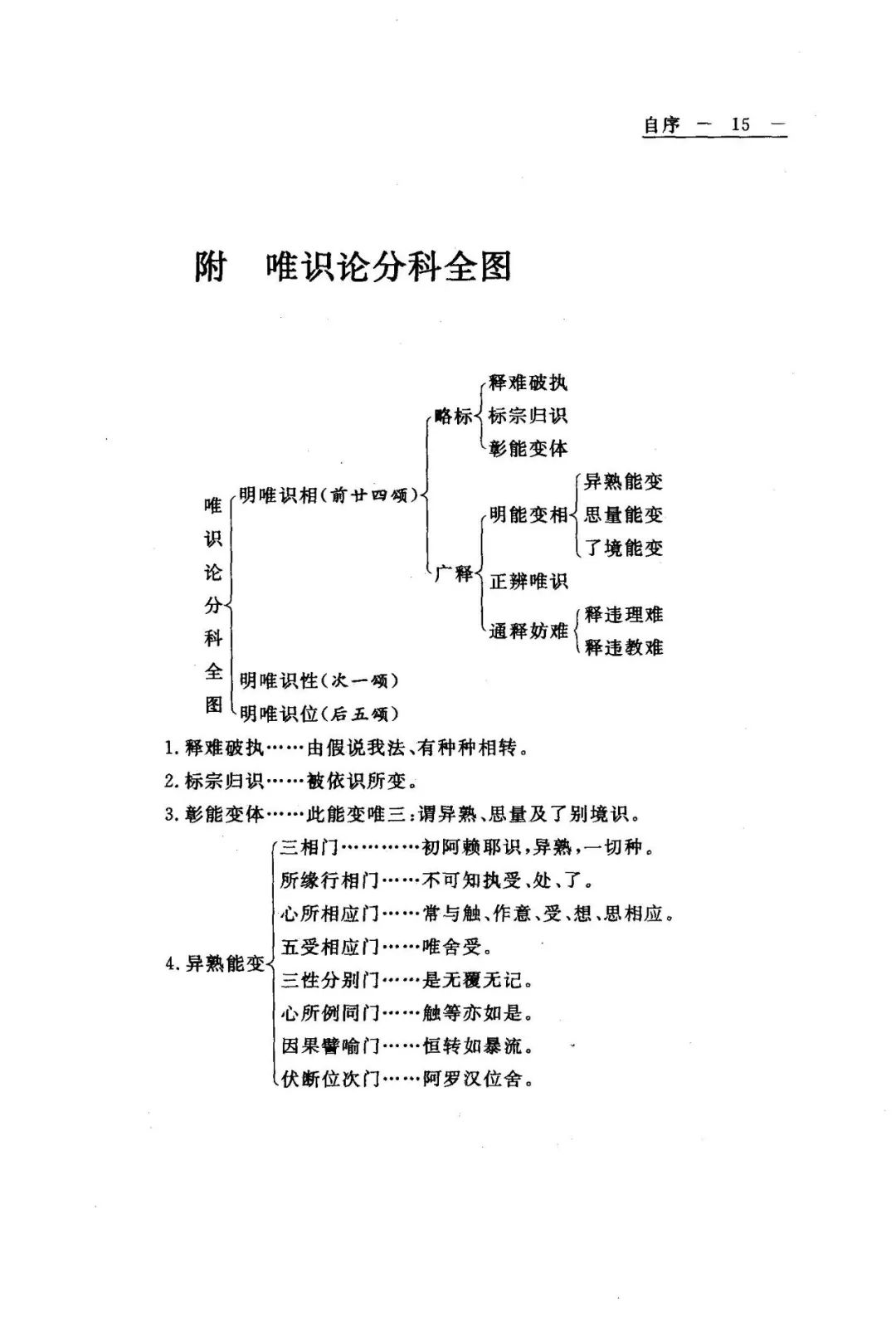

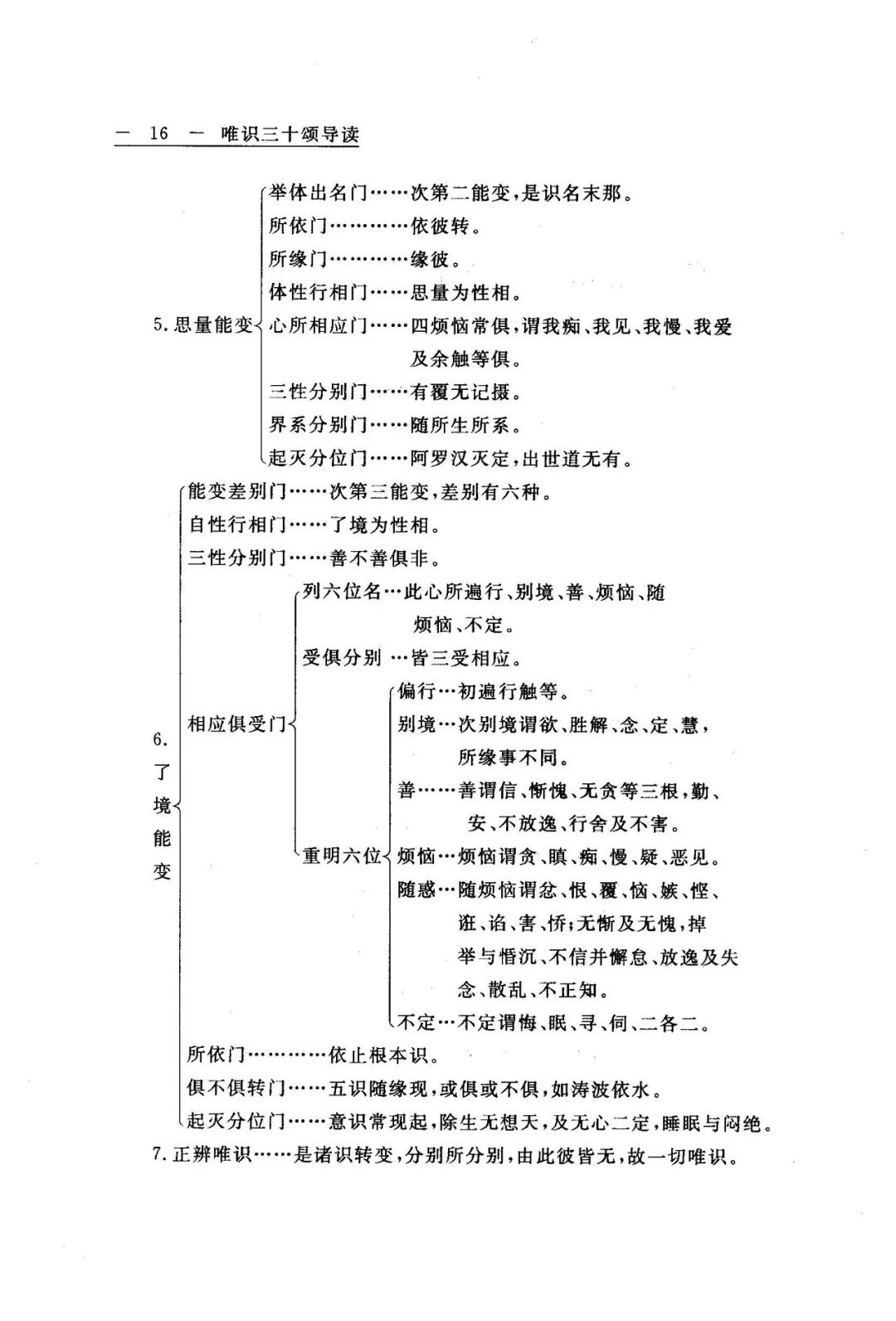

《唯识论全科全图》分三科:前二十四颂“明唯识相”、第二十五颂“明唯识性”、后五颂“明唯识位”。

“明唯识相”下又分两科:略标、广释。

“略标”又分三科:释难破执、标宗归识、彰能变体。

“广释”分三科:明能变相、正辨唯识、通释妨难。

“明能变相”又分三科:异熟能变、思量能变、了境能变。

“通释妨难”又分两科:释违理难、释违教难。

这样一共十一科。

古人读书用科判的形式有什么好处呢?提纲挈领。把科判背下来,就知道这部论的重点在哪里,每一段讲什么。

《唯识三十颂》 科判

左右滑动查看更多

第一节

【一、作者】

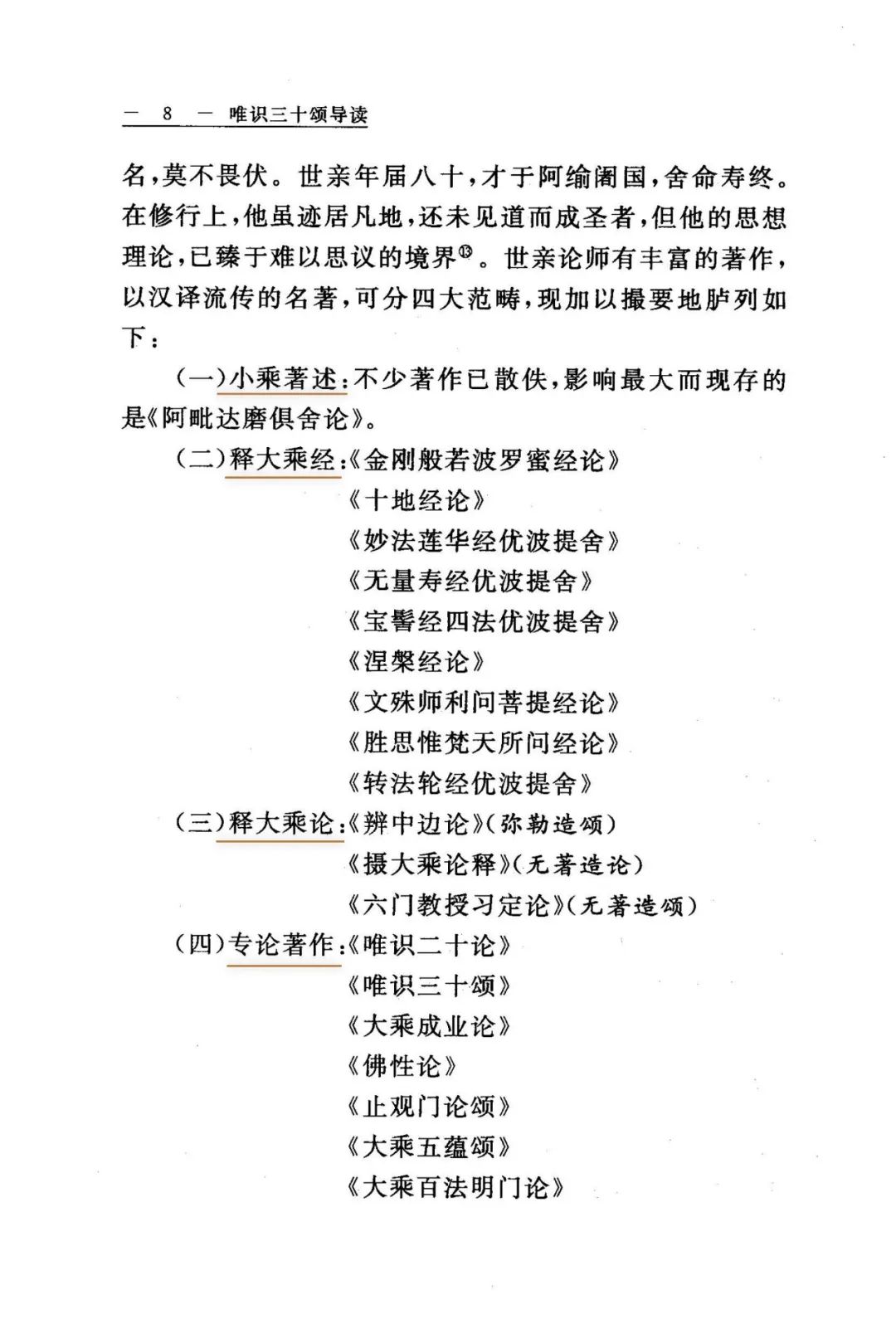

《唯识三十颂》的作者是世亲菩萨,他是北印度健驮罗国富娄沙富罗人(译为“丈夫城”),婆罗门种姓。他的父亲是国师桥尸迦,哥哥是无著菩萨。

兄弟二人早期都从说一切有部出家。无著菩萨出家不久,就转而皈依大乘,弘扬弥勒菩萨的瑜伽之学。世亲菩萨在有部受持三藏,博学多闻,戒行清高,后在无着菩萨的引导下,回小向大,信奉大乘佛教,弘扬大乘佛法。

世亲菩萨的著作很多。小乘的著作以《阿毗达磨俱舍论》为代表;另一部分是解释大乘经典和大乘论点的。他自己的著作有《唯识二十论》《唯识三十颂》《大乘成业论》《佛性论》《止观门论颂》《大乘五蕴颂》《大乘百法明门论》《如实论》《发菩提心论》等等。世亲菩萨是唯识宗的第三代祖师。

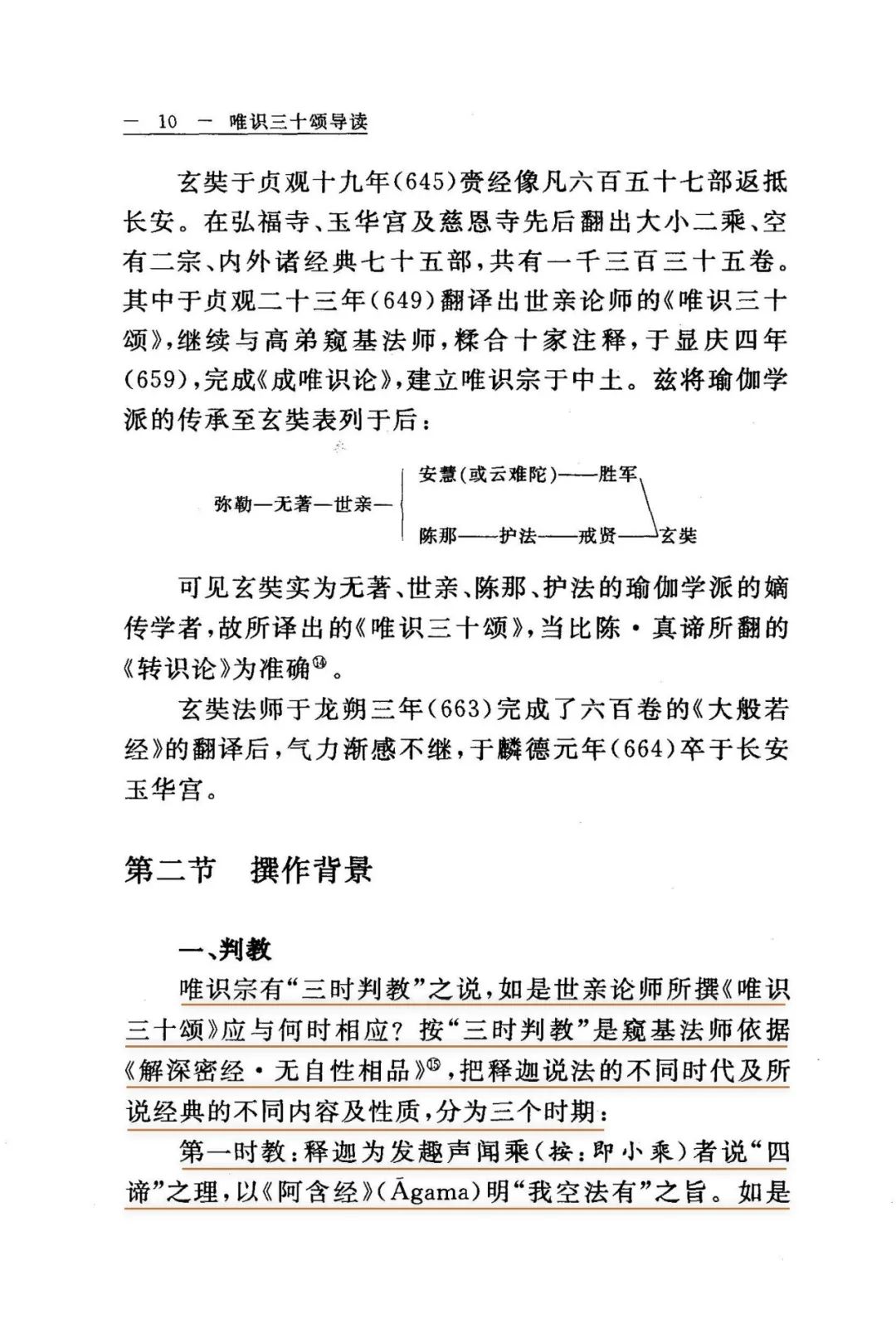

【二、译者】

《唯识三十颂》的汉文译者是唐代玄奘大师。

玄奘大师在重习《摄大乘论》时,感到有很多的疑惑没有办法解决,于是决心游学印度,以解所惑,并取《瑜伽师地论》,以释众疑。

他经长途跋涉抵达印度摩揭陀国的那烂陀寺,跟随戒贤论师学习五年,期间把《瑜伽师地论》学习过三遍,解决了之前的所有疑惑。再到印度各地游学,亲近其他善知识,于贞观十九年(公元645年)返抵长安。

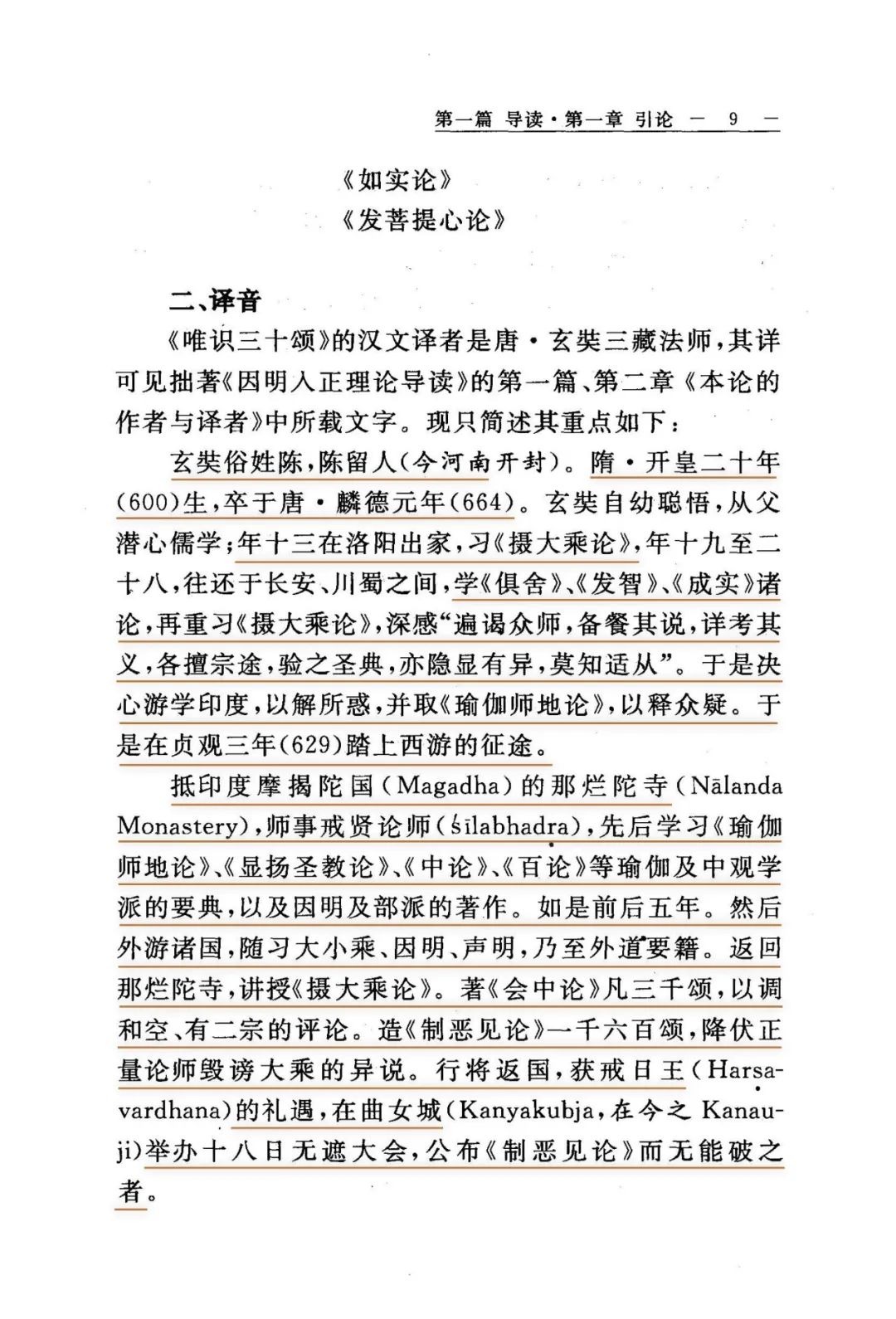

贞观二十三年(公元649年),他翻译出世亲论师的《唯识三十颂》,并与弟子窥基法师,揉合十家注释,于显庆四年(公元659年),完成《成唯识论》。

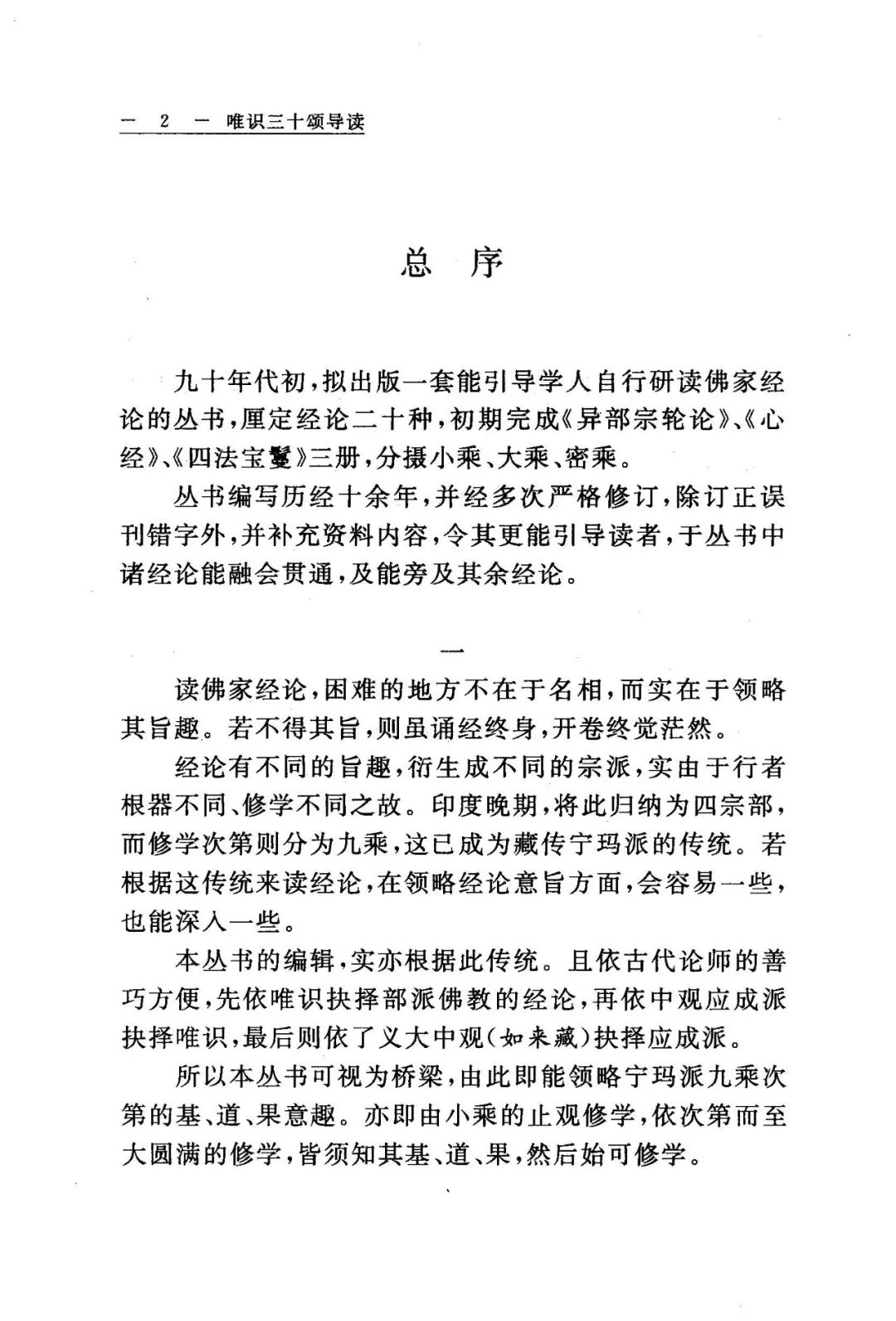

《唯识三十颂》

第一篇 导读

第一节 作者与译者

左右滑动查看更多

第二节

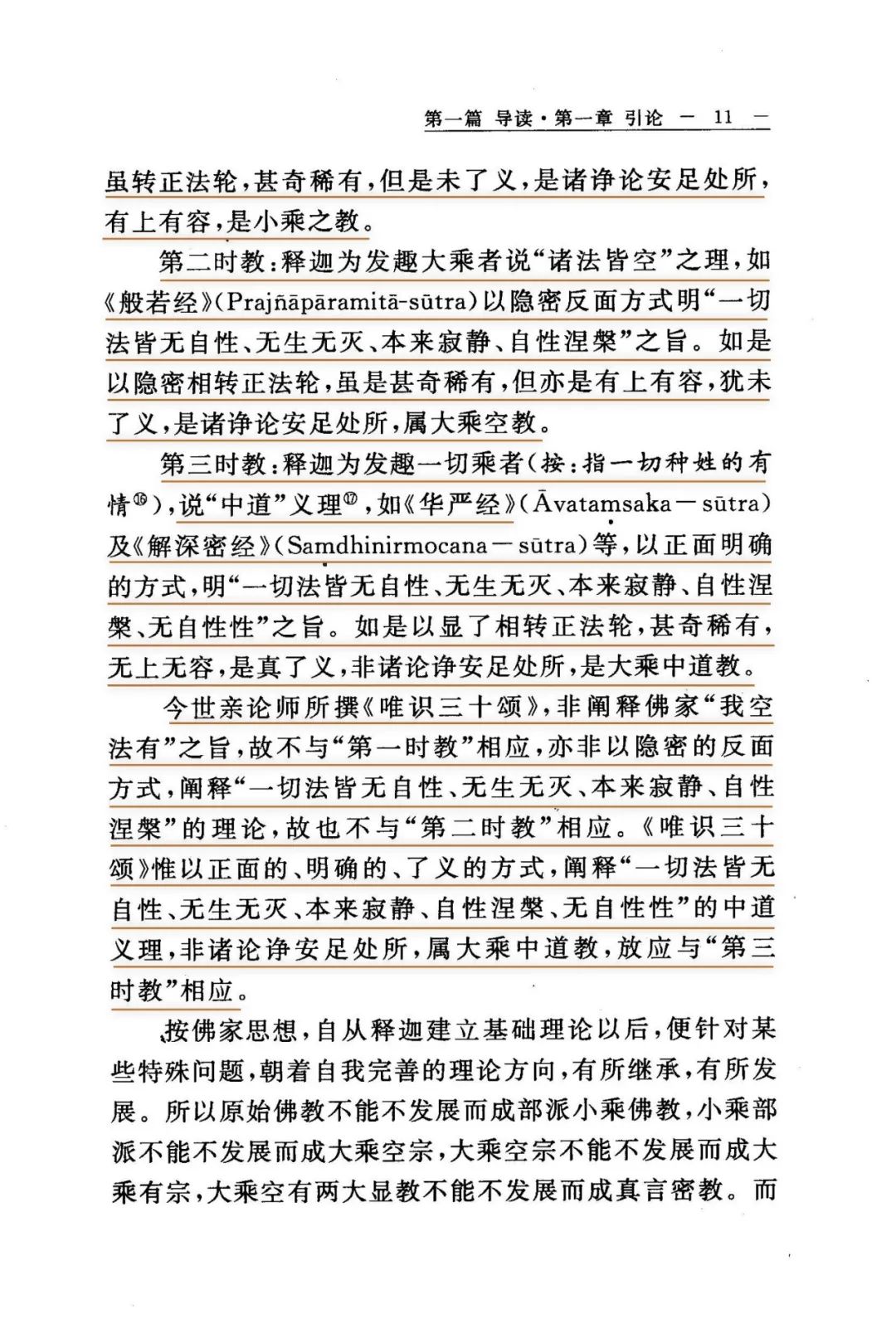

【一、判教】

窥基大师根据《解深密经》判三时教:第一时有教,代表性经典为《阿含经》;第二时空教,代表性经典是《般若》等经;第三时中道教,代表性经典是《解深密经》和《华严经》。

《唯识三十颂》属大乘中道教,与“第三时教”相应。

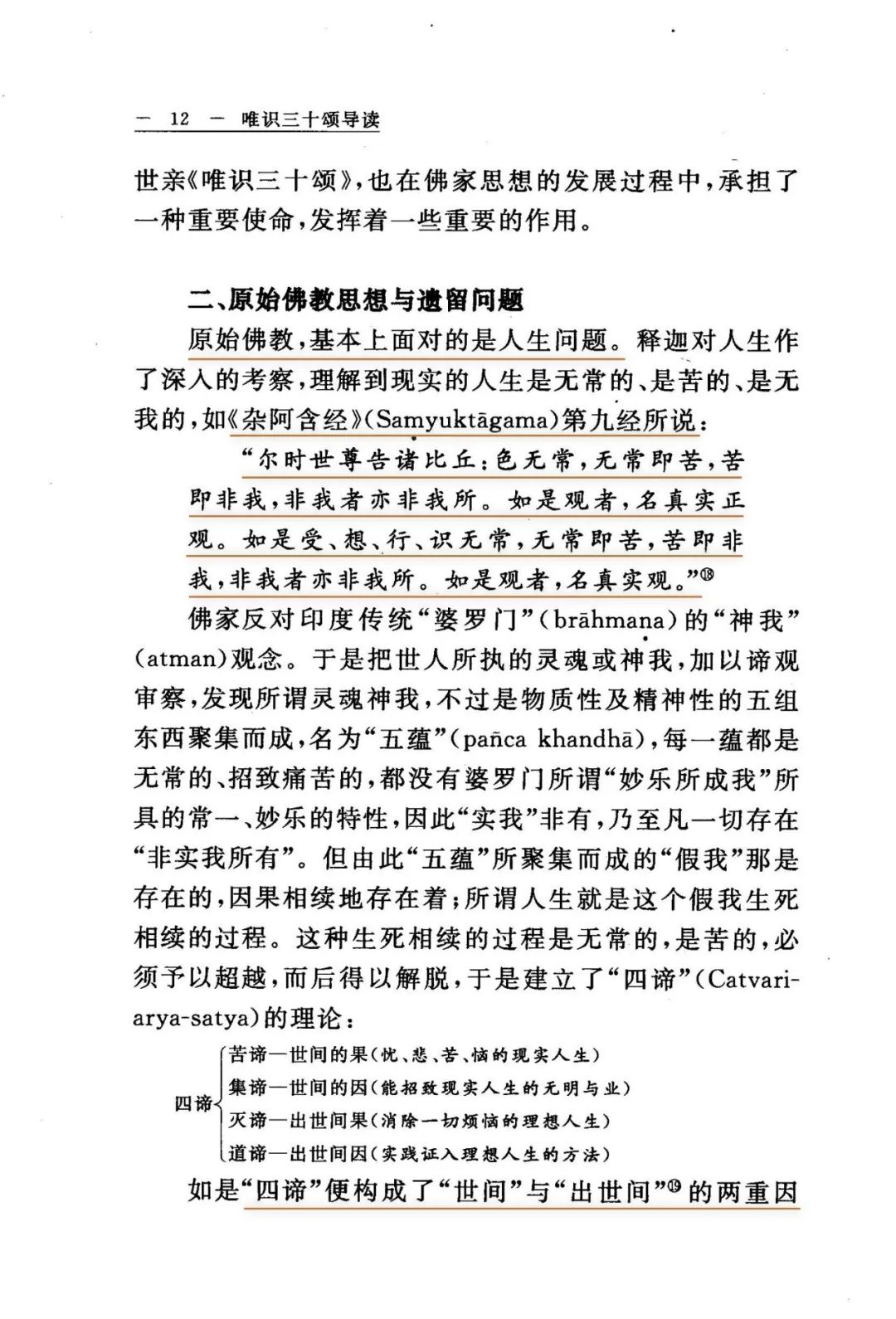

【二、原始佛教思想与遗留问题】

原始佛教比如上座部佛教,主要谈人的生老病死问题。这里引用《杂阿含经》的一段话:“尔时世尊告诸比丘:色无常,无常即苦,苦即非我,非我者亦非我所。如是观者,名真实正观。如是受、想、行、识无常,无常即苦,苦即非我,非我者亦非我所。如是观者,名真实观。”

修空观、无我观、无常观,大小乘是相通的。小乘佛法侧重了生死,大乘佛法侧重行菩萨道,但也要证悟圣道后再行菩萨道是比较合理的。

小乘佛法提倡学四念处:观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我。《摩诃般若波罗蜜经》里说到菩萨也修四念处。

佛陀说法都是契理契机的。现在我们往往调子唱得比较高,但其实在家菩萨一开始就上升到大般若空性的境界很难,还是要从《善生经》、《优婆塞戒经》、《吉祥经》、《四十二章经》、《八大人觉经》这些基础开始。

阿含部的思想主要是四圣谛,苦、集、灭、道构成了“世间”与“出世间”两重因果。原始佛教关注的就是“生死流转”和“还灭解脱”。

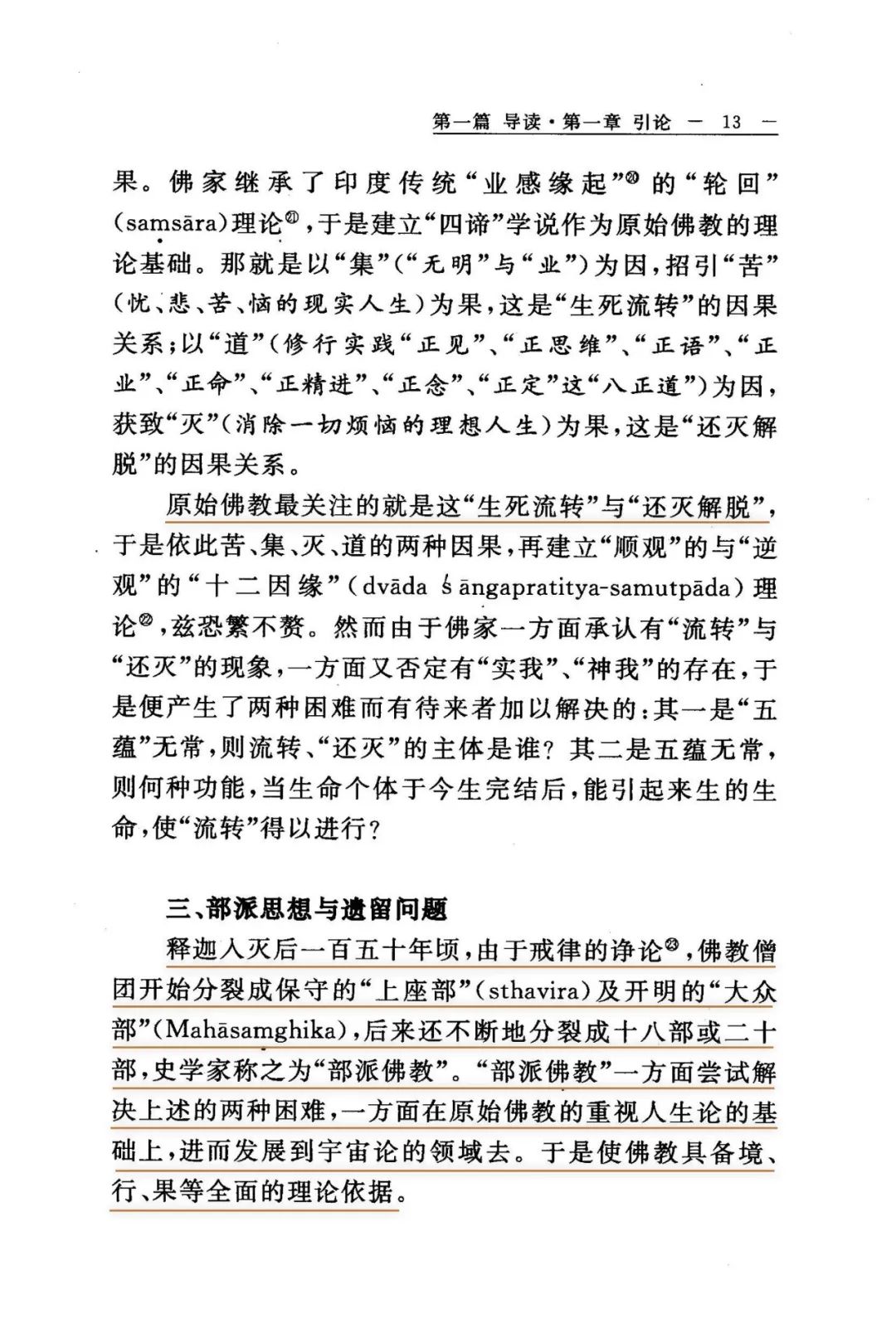

【三、部派思想与遗留问题】

释迦佛入灭后一百五十年,“部派佛教”出现。“部派佛教”一方面尝试解决原始佛教的遗留问题,一方面在原始佛教的重视人生论的基础上,进而发展到宇宙论的领域去,使佛教具备境、行、果等全面的理论依据。

“境、行、果”是唯识里的一个共识。“境”是我们面对的各种境界;“行”指修行,明白境虚妄不真实,真用功修行最后证果。在境上不执着,在修行上下功夫,最后就成功了。

轮回与涅槃之间,谁为主体?这个问题很重要。如果说没有“我”,那谁在轮回?谁在涅槃?大乘佛法里讲有如来藏,有阿赖耶识,有真如,但如果不修行,还是不能成佛的。哪怕知道自己有一个如来藏的大宝贝,但如果不好好修,最后它还是蒙尘的。

无始劫以来,我们大明镜上盖的烦恼灰尘太厚了。按如来藏的思想,修行就是远离六尘,然后用闻思修、戒定慧来擦拭我执的灰尘。擦一点少一点。如果不擦,六根攀缘六尘,又积累了灰尘。

【四、大乘般若思想与影响】

公元二世纪,南印度龙树菩萨,深感当时的佛教徒不执于有,便执于空,堕入二边,不能自拔,于是造《中论》,弘扬“中观学派”的“中道”精神和理论。

缘起=无自性=空。

《中论·观四谛品》有偈说言:众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义。未曾有一法,不从因缘生。是故一切法,无不是空者。

“空”不离开“假有”,“假”也不离开“空”,所以叫“中道”,不生不灭,不断不常,不一不异,不来不去,这是第一义谛的境界。

《唯识三十颂》

第一篇 导读

第二节 撰作背景

左右滑动查看更多