《唯识三十颂》第三课 | 颂文大意(二)

本节重点

继续学习《唯识三十颂》颂文大意,本节重点讲解后16颂。

1.学习唯识的方法

学习《唯识三十颂》,或者说学习佛法,应该本着一种什么思维模式呢?用佛法的思想、义理来看这个文字,不能用文字想里面的义理,这两个方向不一样。

打比方你听唯识课,一定先要有这个概念——“唯识无境”,“三界唯心,万法唯识”。有了这个概念“公式”再去看文字的时候,就顺着这个意思走了,就容易理解。如果“依文解义”去理解义理,就很容易用自己过去的知识来思维。依佛教特有的“公式”理解佛法,这是学习佛法的一个窍门。

所以我们学习佛法,要把过去的一些知见、执念先放下,这叫“空杯心态”。你这个杯子过去装的是不健康的饮品,现在要把这些倒掉,把杯子刷干净,消消毒。这样把佛法的甘露装进去了,才会有营养。

我们不管听哪一堂课,不可能百分之百地听懂,特别是我们初学的人,唯识课的名词名相太陌生了,还是比较难的。但只要一句话听得懂,一个故事你能受用,对我们来说就是在进步。

唯识就是提醒我们熏习,你把一部经论学它十遍二十遍,跟初学也是不一样的。如果前面听过《百法明门论》和《八识规矩颂》,现在来听课也会有一点感觉。

现在很多学者,他们对唯识还是很感兴趣的。特别是这些年“量子力学”的发展,对唯识也是一个很好的诠释,现在有科学家在研究唯识。我们不管是从修行的角度、弘法的角度,还是对自身用功,学习唯识都有好处。希望我们一定要用欢喜心、好乐心、恭敬心、希求心来听课,这样效果就不一样。

2.课前缘念

南无本师释迦牟尼佛

南无大智文殊师利菩萨

南无大悲观世音菩萨

南无大慈弥勒菩萨

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,

我今见闻得受持,愿解如来真实义。

缘念的时候,为什么念文殊菩萨、观音菩萨、弥勒菩萨?这里有一个故事。

玄奘大师去印度之前,戒贤论师当时年纪很大了,得了风病,很难受,他不吃饭了,准备往生了。这天晚上,文殊菩萨、观音菩萨、弥勒菩萨,三位菩萨同时在梦中出现,告诉戒贤论师:“你不能拒绝饮食。你现在这个痛风是你过去当国王的时候虐待了老百姓,这是你的果报。三年之后有一位年轻的比丘来向你学习《瑜伽师地论》。”做了这个梦之后,第二天病就好了。

所以戒贤论师苦苦地在等啊等啊,等了三年多,终于玄奘大师来了。戒贤论师问:“你在路上走了多长时间啊?”“我走了三年多。”两个人一见面,真是百感交集。一个年轻的比丘见到久仰的大德,激动地流着眼泪;这一位高僧因为三位菩萨的点化,病好了,也没有舍报。

中观和唯识这两个法门,一个是文殊菩萨,一个是弥勒菩萨来代表。菩萨与菩萨之间思想都是统一的,不会有矛盾的。所以我们在这里学习要感谢文殊菩萨,感谢观音菩萨,感谢弥勒菩萨。当然还有历代的祖师大德菩萨,都是我们敬礼的对象了。佛法能传到今天,就是靠一代又一代的祖师大德菩萨们,他们将此深心奉献给佛教,才有我们今天的佛教局面。

我们这一代人也要发愿,佛法在我们身上能继续传承下去,发扬光大。这个时代是很好的一个时代,对我们修学非常有利,所以希望我们都带着菩提心来学佛,希望正法久住,愿如母有情都能够接受佛法的洗涤,都能够皈依三宝,受持五戒,奉行十善,他们如果能做到这一点,对我们来说就是最大的报恩。我们一定要发菩提心来学习佛法。

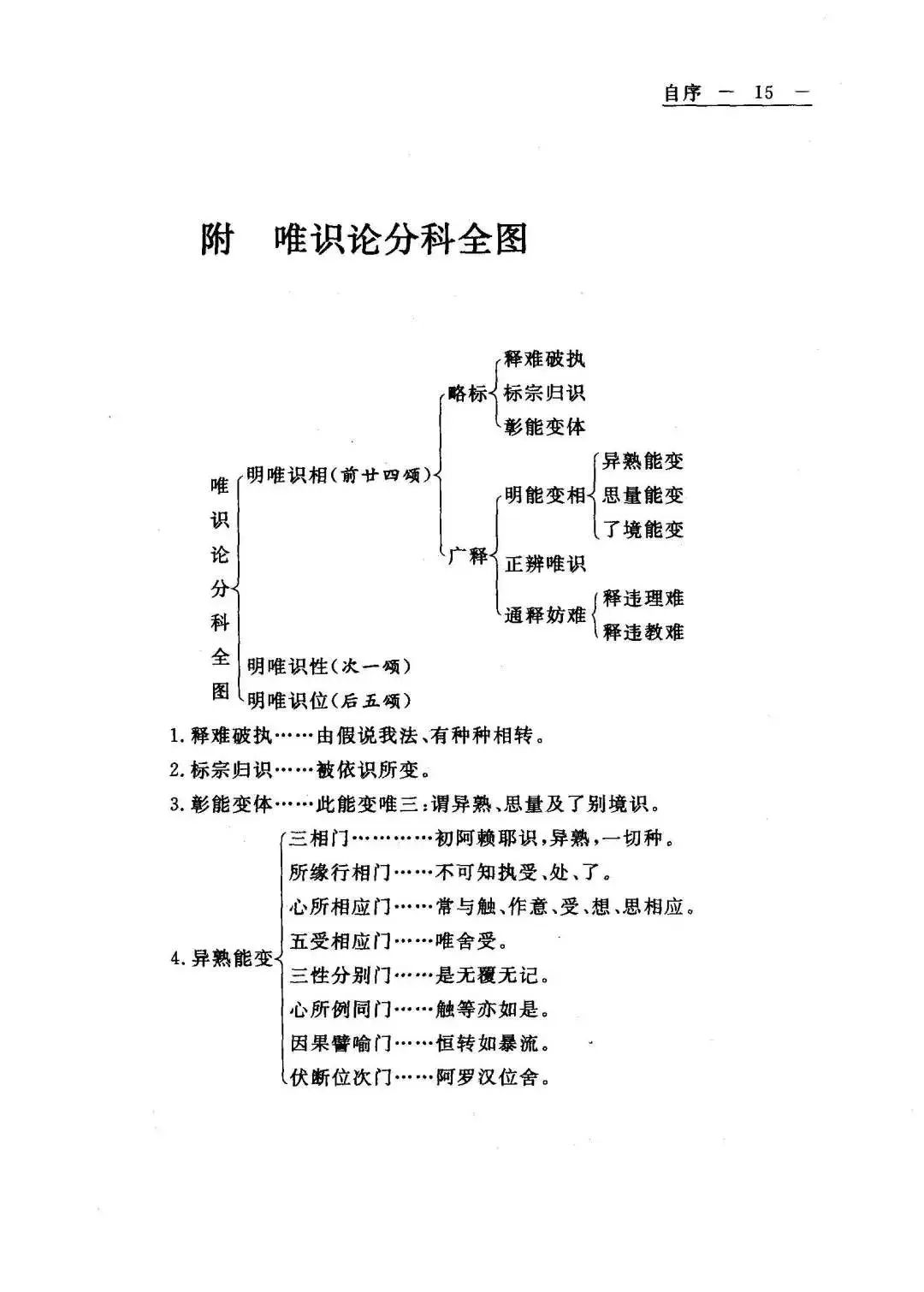

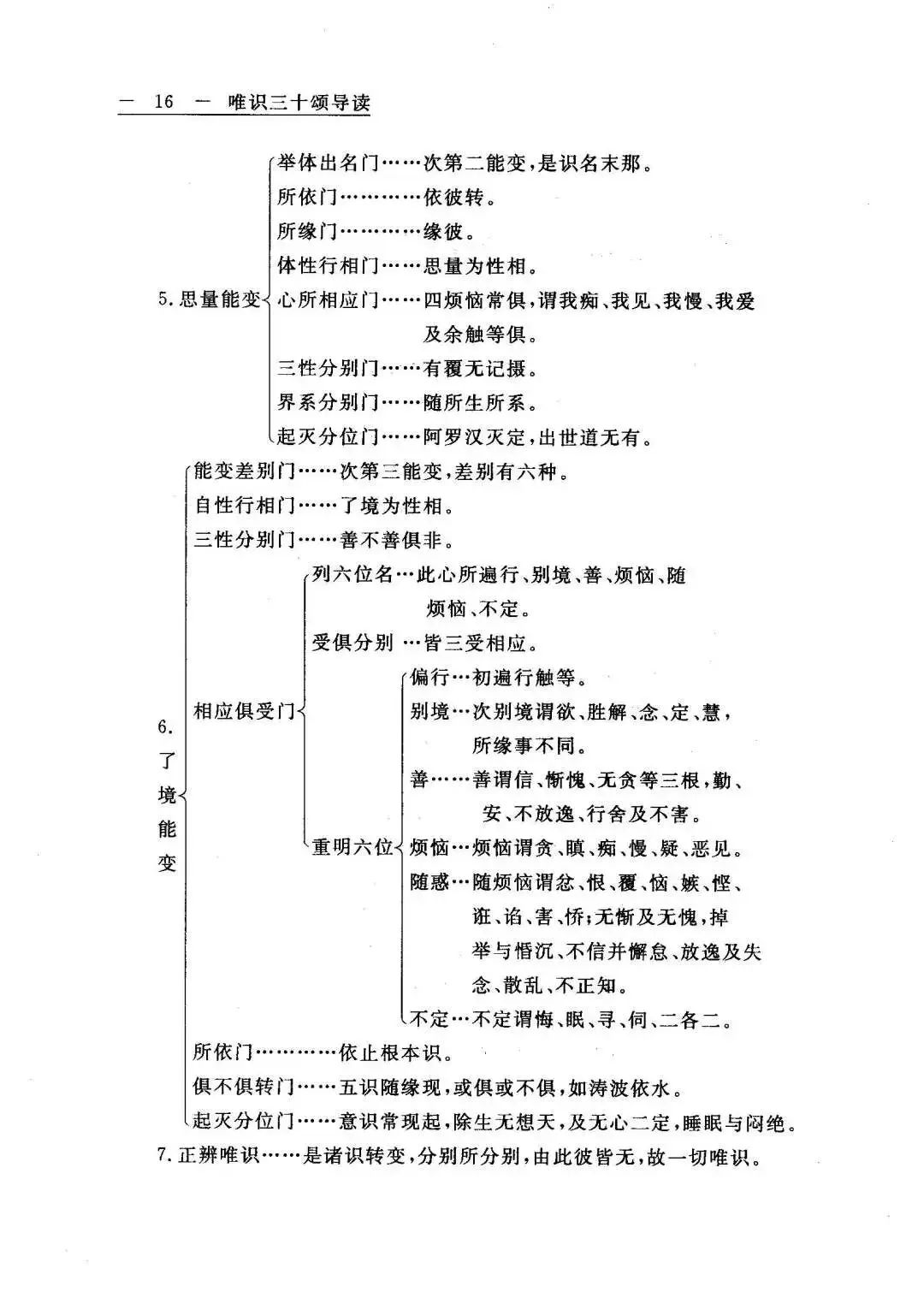

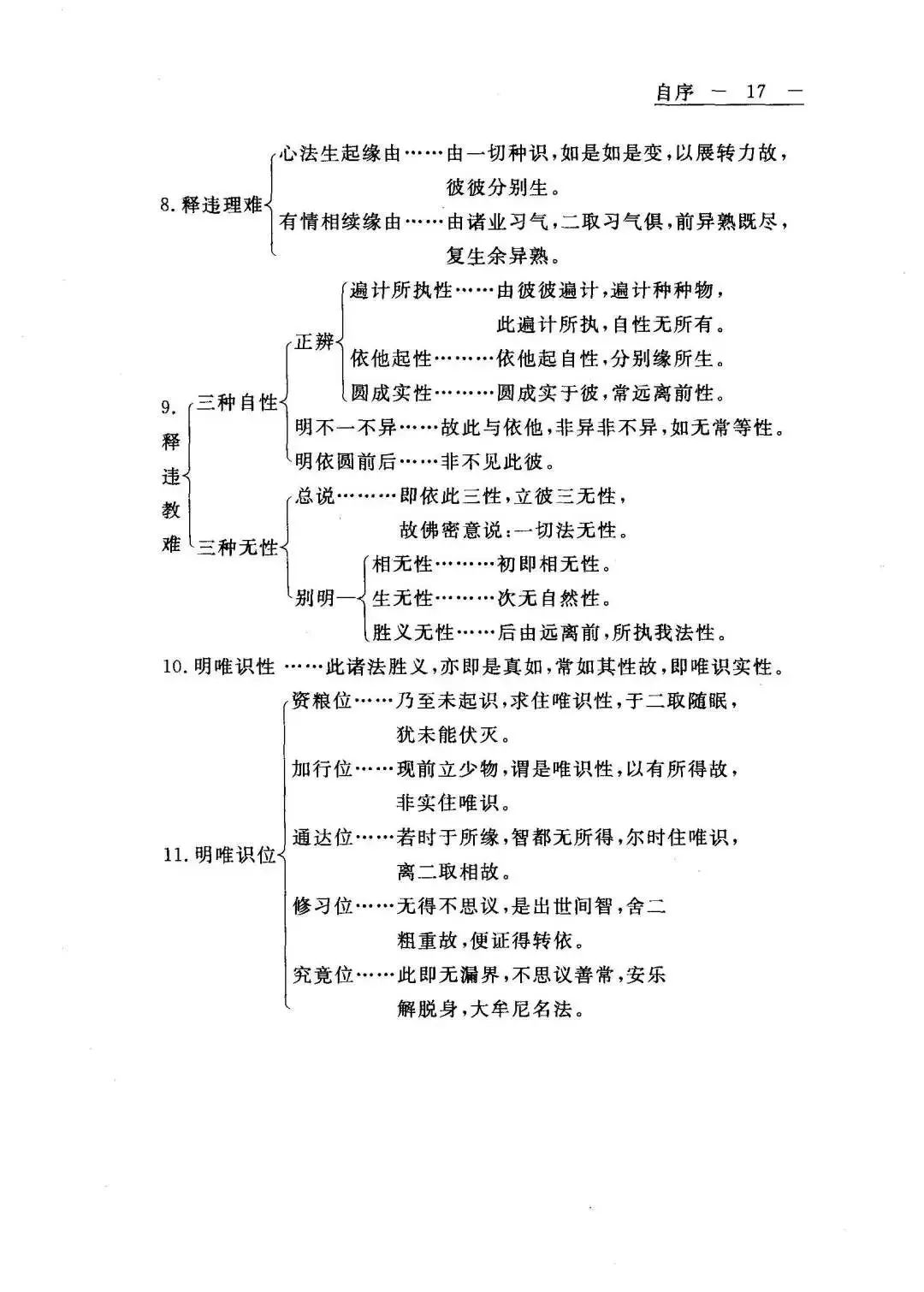

《唯识三十颂导读》

左右滑动查看更多

依止根本识,五识随缘现,

或俱或不俱,如涛波依水。

【简 释】

“依止根本识”,第六意识生起要依止阿赖耶识,这是它的根本识。

“五识随缘现”,我们第六意识的生起有几种情况,有五俱意识,第六意识和前五识同时生起;有时候和其中几个同时生起;也可以单独生起,如独头意识、梦中意识、定中意识,这就是“或俱或不俱”。

“如涛波依水。”阿赖耶识就好比“大海”,五识现行的时候就如“波涛”,众缘就像各种风。不同的风会吹起不同的波浪,大风有大浪,小风有小浪,风不断地吹就会浪打浪。

本来我们的心就像大海一样平静,现在来了一个“称、讥、苦、乐、利、衰、毁、誉”,各种风一来,我们的心就动起来了。这个浪动起来你是没办法的,你再动无明的浪,浪打浪解决不了问题的。但是浪起来了,它自己也会回落的。所以我们生烦恼的时候,不要去理它,你不理它,浪慢慢就平息下来了。我们要学会转移注意力,平时要训练有定力。就是要听经闻法,不断地闻思修才有这个力量。

意识常现起,除生无想天,

及无心二定,睡眠与闷绝。

【简 释】

在正常情况下,意识具足五个缘就能生起来。在特殊的五种情况下,第六意识不能生起。哪五种呢?无想天、无想定、灭尽定、睡眠、闷绝。

无想定、灭尽定,叫“二无心定”。睡眠,如果是深度睡眠,不做梦,这时候第六意识没有现起来。但如果做梦的时候,第六意识是梦中独头意识,它就是现起来的。

还有一种闷绝。受到外力碰撞、意外事故,这个人忽然间没有意识了,这时候阿赖耶识还在,体温还在,这时候就叫闷绝,突然间六识全都不现。这是六识不现起的几种情况。

是诸识转变,分别所分别,

由此彼皆无,故一切唯识。

【简 释】

这个颂谈到正辨唯识了。就是讲你怎么知道这个所辨的假我、假法是非实有的呢?为什么只有一切唯识呢?这个颂来解释这个问题。

异熟能变的阿赖耶识,思量变的是末那识,了别变的是前六识。这个八识三能变的心王、心所,它变的是那个见分和相分。见分就是分别,相分就是所分别的相。

“是诸识转变”,前七识要依靠第八阿赖耶识,阿赖耶识里面有见分和相分,这时候就有一个“分别、所分别”。第七末那识执着第八阿赖耶识见分为我,其实“由此彼皆无”,离开了阿赖耶识的见分或相分,啥都没有,“故一切唯识”。

唯识的思想是很有意思的,不需要靠外面的因缘,它自己能够显现有情世间和器世间这件事也不可思议。一般来说正常的思维都是认为“诸法因缘生,诸法因缘灭”、“四缘生心法,二缘生色法”,认为都是因缘生起来的嘛。但是唯识认为根本的因是在阿赖耶识这里,所以“故一切唯识”,见分、相分都是阿赖耶识的事情。

由一切种识,如是如是变,

以展转力故,彼彼分别生。

【简 释】

若唯有识,都没有外缘,怎么能生起分别呢?这个颂文就是回答这个违理的问题的。

我们凡夫都执着必须要有外缘,心法、心所法,才能够生起。唯识的观点认为心外无境,不需要外面的因缘,那这个心、心所法是怎么生起来呢?“由一切种识”,“一切种识”就是阿赖耶识。

阿赖耶识的种子作为亲因缘,现行八种识即以相应的相分、见分的辗转增上力作为助缘,如是当因与缘都和合具足时,一切心法、心所法都可以由此生起。所以,心法生起是没有困难的。实际上阿赖耶识里面也有种子,种子就是亲因缘。然后由这个相分、见分辗转做一个增上缘,这时候就能够生起心法、心所法的一些事情。

在《成唯识论》里面也讲到,“虽无外缘,由本识中有一切种(子)转变差别,及现行八种识等辗转力故,彼彼分别生”,就是指心、心所能够生起来,不需要假借外缘。

由诸业习气,二取习气俱,

前异熟既尽,复生余异熟。

【简 释】

只有八个识,没有外缘,那众生是怎么造业呢?怎么感果呢?生死怎么相续呢?这个颂就是解答众生生死轮回相续这件事的。

我们这一生所造的善业、不善业都熏习成种子,摄藏在阿赖耶识里面,成为业种子;阿赖耶识里面还储存着过去世的大量种子,叫本有种子。我们这一生寿命一结束之后,业种子就成熟为强烈的增上缘,这时候一起配合阿赖耶识里面名言种子为亲因缘,下生就感新的果报。

为什么有的人这一生做了很多坏事,死了之后还升天了?按照他这一生的业种子是不能升天的,但是因为他过去生的过去生还造了很多善良的种子存在阿赖耶识里面,而且因为他这一生做人的种子比较有力量,他就先做人后升天,天上的寿命结束了,还是要受恶业的苦果。

所以,我们要相信自己生生世世的业果,储存在阿赖耶识里面的种子太多了,感果的时间是看哪个因缘先成熟。

“前异熟既尽,复生余异熟。”异熟就是指我们的果报体,或者异熟果,异熟识是指阿赖耶识,这一期寿命结束了,下一期生命就生起来了。

《成唯识论》里面也说到有业种子,还有名言种子,生死轮回是“皆不离识心、心所法为彼体性故。”这一期的生命结束了,佛法里有一个名词叫“分段生死”,就是这一段生命结束了,又要获得一段新的生命。菩萨叫“变异生死”,我们凡夫是“分段生死”。

由彼彼遍计,遍计种种物,

此遍计所执,自性无所有。

【简 释】

为什么佛陀处处说三自性呢?三自性就是遍计所执性,依他起性和圆成实性。这是唯识里面一个重要的名词,也是我们这一部论的一个重点。

遍计所执自性,第一个就是“由彼彼遍计,遍计种种物”。“遍计执”就是指我们现在凡夫虚妄的识去看一些事物的时候,跟事物本质的相貌是不同的。在唯识里面常常这样比喻,就是在光线不明亮的时候看到一条绳子当做一条蛇,这叫“遍计执”。

也就是我们现在六根对六尘,我们用虚妄的识在做分别,智没有做主,没有缘起性空的智慧,这时候我们都执着一切都是真实的,叫“遍计执”。

要是从这个角度来说,世间人都生活在“遍计执”的状态,就是周遍计度,遍一切都执着它是真实的,所以说“此遍计所执,自性无所有”。

佛陀告诉我们所有见闻觉知的一切虚妄的境界,都没有真实的我,没有真实的法,它只是一个缘起有的形象而已,都是我们的识所显现的而已。

我们执着的这个真实的我也好、法也好,总名为“遍计所执自性”。所以第六、第七这两个识的无明所执的“遍计所执自性”的自性是不可得的,没有体的假法,所以叫“此遍计所执,自性无所有”。

依他起自性,分别缘所生,

圆成实于彼,常远离前性。

【简 释】

现在说三自性的第二个“依他起”。依他起是指众因缘和合生起的法。

“依他起自性”就是讲我们的心法也好、心所法也好、世间的万事万物也好,都是因缘所生,所以说“依他起自性,分别缘所生”。

就是我们的心、心所都是一种分别。所以我们不管是有漏的凡夫,还是要想转凡成圣,成为圣者,这八个识它都有作用的,有见分、有相分的活动。我们心法也好、色法也好,都是“依他起”所摄。

“圆成实”其实就是二空所显,本来也没有一个“圆成实”,你把“遍计执”空掉了,“依他起”也不要执着它是真实的了,这时候就自然的显出来一个“圆成实”。

“圆成实性”即于彼依他起自性之上,常远离“遍计所执自性”,以人我空、法我空为手段,证悟了这个二空所显示出来的“真如”实体,也就是我们如如的真体,所以,圆成实不是离开了依他起的自性而有别的一个体。

故此与依他,非异非不异,

如无常等性,非不见此彼。

【简 释】

此四句解释“圆成实自性”和“依他起自性”的密切关系。

“故此与依他”,“此”指“圆成实自性”,“依他”指“依他起自性”。“非异非不异”,“圆成实性”和“依他起自性”两者的关系非异非一。

“如无常等性”,因为无常,所以无我,“无常”和“无我”的关系非异非一,以此比喻“圆成实自性”和“依他起自性”的关系。

“非不见此彼”,“圆成实自性”和“依他起自性”为一体一用。修行者通过禅定的观察、止观的力量破除“遍计所执性”,消除我、法二执,生起无分别的根本智慧,就证知了二空所显的圆成实性。所以唯识不必要假借外在的境界,就成立了“三种自性”的学说。

即依此三性,立彼三无性,

故佛密意说,一切法无性。

【简 释】

这里由“三自性”又立“三无性”。

第一“相无性”,依“遍计所执自性”而建立;第二“生无性”,依“依他起自性”而建立;第三“胜义无性”,依“圆成实自性”而建立。

世尊于“三自性”之上,建立“三无性”,所以密意方便说言:“一切法无自性”。

唯识里有“三自性”,“遍计所执自性”是唯识的特点。中观不谈“遍计所执自性”,而谈“缘起”、“性空”。唯识中的“依他起自性”可以对照中观的“缘起”,“圆成实自性”可以对照中观的“性空”。

初即相无性,次无自然性,

后由远离前,所执我法性。

【简 释】

“相无性”也名“相无自性”,依“遍计所执自性”施设安立,遍计的体性犹如“空花水月”,毕竟非有,所以说名“相无性”。

“生无性”亦名“生无自性”及“无自然性”。“生无性”依“依他起自性”而施设安立。“生”有二义:一、识因缘生,二、自然而生。如幻如化的“依他起自性”是“众缘和合所生”,不是没有因缘的“自然而生”,所以施设说明“生无性”。

于此“生无性”,怕凡夫起妄情执着,故假说为“无性”。其实一如所本的“依他”,非体性全无。就是不可否定它的因缘法的存在。就像我们看到的山河大地、有情众生,这是依他起的因缘有,不能说没有。但它是缘起有,是自性空,是无常的,是无我的,是毕竟空的,不能执着它是真实的。

所以这里也告诉我们,要远离“遍计所执性”,最后才能证悟到“圆成实自性”。

此诸法胜义,亦即是真如,

常如其性故,即唯识实性。

【简 释】

以上二十四个颂都是谈唯识相,破除对外面境界真实性的执着,明了心外无法。现在这四句颂谈唯识性。

“圆成实自性”可以说即唯识性。不生不灭、无相平等、一味,圆满、成就、真实的“圆成实性”,就是唯识性的一个境界,是我空、法空所显的“胜义无性”,也就是“真如实性”。唯识里,“圆成实性”也叫“胜义无性”,也叫“真如”。

以上谈我们的识所面对的各种境界,后面是谈行和果。

乃至未起识,求住唯识性,

于二取随眠,犹未能伏灭。

【简 释】

依唯识理论修行,直至到究竟成佛一共分五个阶位:资粮位、加行位、通达位、修习位、究竟位。后五个颂就谈此五个位次。

此四句谈“资粮位”。具有菩萨种性的有情众生,值遇善知识,听闻佛法,发菩提心,受菩萨戒,广修六波罗蜜,直至十回向,这是在资粮位积累的阶段。

“资粮位”的菩萨是凡夫菩萨,止观力量微劣,我、法二执还没有降伏断除,“俱生”及“分别”的二障现行暂伏,更不能把“烦恼障种子”及“所知障种子”予以消灭。故颂曰:“于二取随眠,犹未能伏灭。”

现前立少物,谓是唯识性,

以有所得故,非实住唯识。

【简 释】

此四句谈“加行位”。通过“资粮位”的修行,十住、十行、十回向圆满,就到了“加行位”,修暖、顶、忍、世第一四加行,最后“见道”。

在“加行位”,修行者能观察“所取”、“能取”都不存在,所以“现前立少物”,这时候对我、法二执没有严重的执着,了知都是唯识所现,“谓是唯识性”。修行者虽然还没有完全见道,但是已相信自己很快就能见道了。

若时于所缘,智都无所得,

尔时住唯识,离二取相故。

【简 释】

此四句谈“通达位”,是唯识五位的第三位。修行者在“加行位”的“世第一法”修行圆满时,无分别的无漏慧现前,现量体证了唯识实性的真如实体,名为“通达”。

“通达位”就是“见道位”,离开了一切戏论的相貌,离开了各种名言的分别,是一种无漏、无分别的正智所缘的境界。

“若时于所缘,智都无所得。”住在唯识性里,修行者有智慧去观察外在境界了不可得,相信外面的境界都由识所显。这是初地圣人的境界,无漏、无分别的智慧。

“无分别”是一种智慧。圣人“无分别智”有别于凡夫的“无分别”,他远离一切能取、所取的执着,智与真如一切平等,所以这时候“住唯识性”,也就是“真如”,离开了能取、所取的相貌。

《成唯识论》里说:“菩萨得此二、见道时,生如来家,住极喜地,善达法界,得诸平等,常生诸佛大集合中,于多百门,已得自在,自知不久证大菩提,能尽未来利乐一切。”

初地菩萨知道自己已经进入圣位了,相信自己将来一定能成佛。这时候他学习佛法,“于多百门,已得自在”,无量法门对他来说没有困难。

无得不思议,是出世间智,

舍二粗重故,便证得转依。

【简 释】

这是唯识五位的第四位,修习位。修行者住“见道位”,其实已进入“修习位”,见道后就修习。“修习位”是很长的,从初地到十地都可称为“修习位”。

“见道位”仅仅是断除了“分别二障种子”,证得“唯识实性(真如)”,但其余的“俱生二障现行”没有断,所以“修习位”中,为了断除“俱生二障种子”“习气”,同时为了证得大菩提、大涅槃,于是数数修习无漏“无分别智”,这个阶段名为“修习位。”

“无得不思议,是出世间智”,指出本位所修习的智慧,叫“出世间智”,即无漏的“无分别智”。这个智慧能断去烦恼障、所知障的种子,所以名“出世间智”。

颂文“无得不思议,是出世间智”二句,指出本位所修习的智慧是“出世间智”;“出世间智”就是无漏的“无分别智”,此智能断世间的“二取随眠”(烦恼障和所知障)种子,所以名“出世间智”。

“所知障”是菩萨的烦恼,指初地乃至十地菩萨于所知有障碍,有别于凡夫的“世智辩聪”。

又由于数数修习“无分别出世间智”,经历“十地”,修“十波罗蜜多”,断“十重障”,证“十真如”,断“二粗重”(烦恼障、所知障)故,最终可以在“究竟位”中,证得“大菩提”及“大涅槃”两种转依,所以颂说:“舍二粗重故,便证得转依。”

此即无漏界,不思议善常,

安乐解脱身,大牟尼名法。

【简 释】

这是“究竟位”,唯识五位的第五位,也就是修行的最后阶位——佛的果位。

修行者在“修习位”中历三大阿僧祇劫,经十地修行圆满,直至十地金刚心无间道起,永远断除了烦恼障、所知障的种子,直到解脱。永舍“余有漏善及无记法种”和“劣无漏法种”,证得“大涅槃”及“大菩提”这二转依果,自此成佛以至尽未来际,是名“究竟位”。

“此即无漏界”,“无漏界”,指大涅槃、大菩提,这二转依的果。佛位是纯圆明无漏的境界,故说“此即无漏界”。

佛的果位的功德有“不思议、善、常、安乐”。佛的功德是不可思议的;大涅槃、大菩提是善的;这个境界是常的、安乐的、是寂静的,没有苦恼的,是无生无灭的,是安稳的,是能够普度众生的。

如是大觉世尊,成就“不思议”、“善”、“常”、“安乐”的佛果,得“解脱身”。这个解脱身超过了声闻、缘觉的解脱身,就名为“大牟尼法身”。