《唯识三十颂》第六课|正文讲解

继续上节课内容,圆满学习《导读》部分《本论的历史地位、贡献与影响》、《本论的译本与注释》,正式开始学习正文。

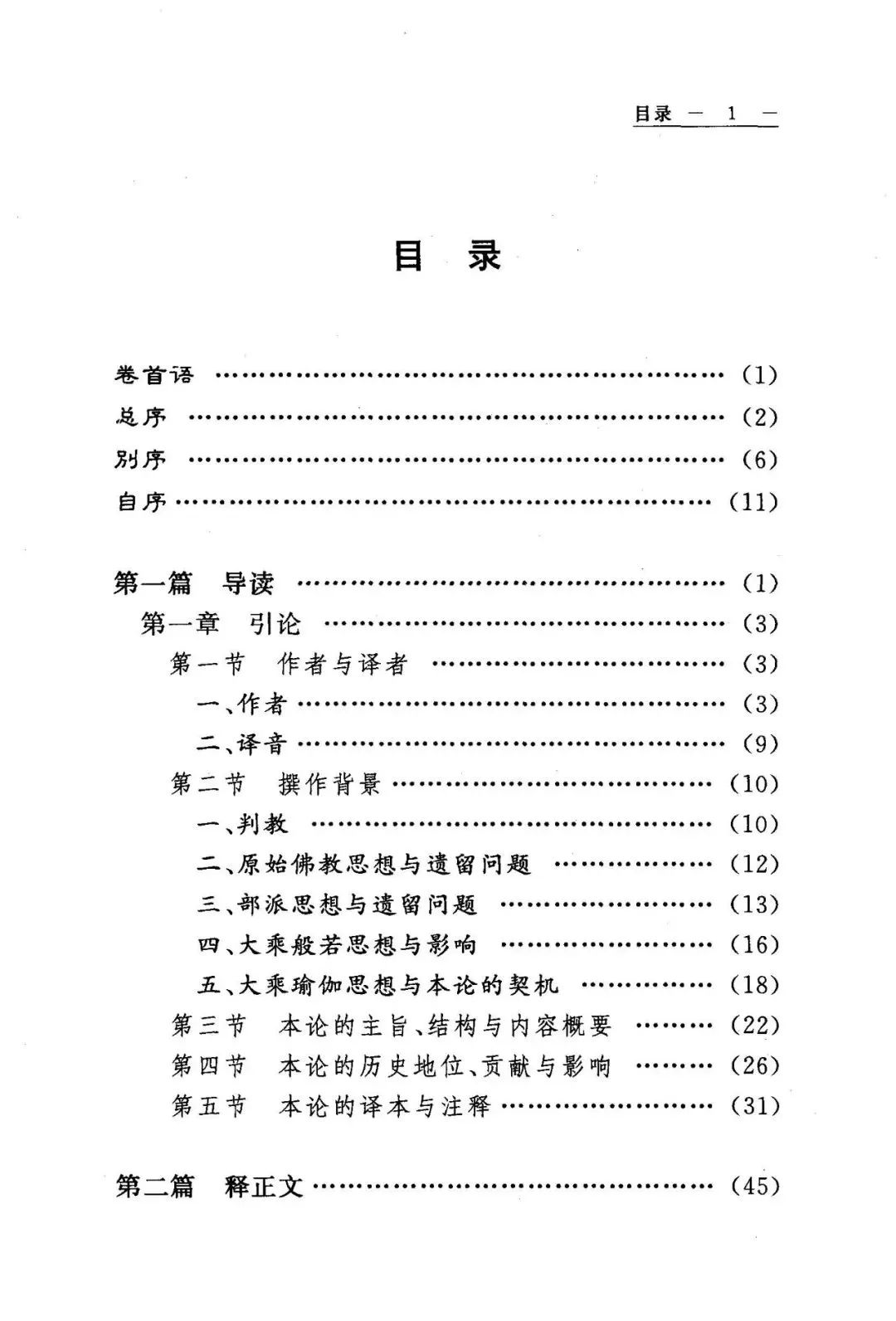

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

【音频:00:00—06:30】

我们最近通过这几次上课,大家对唯识有一点概念了,有时可以去思维思维。

早上我在思考一个问题。我们看电视、电脑、手机的时候,就发现电脑、电视、手机里面内容是很多很多的,但是你一次只能看一个画面,只能看一个频道。

其实我们现在坐在这里,你的视力也只能显示法堂的画面。如果你心在这里,外面世界跟你就没有关系了。所以那天提到,你人在这里,月亮在不在?太阳在不在?你的房间在不在?都不在。所以,把当下活好,昨天的、明天的根本就不要显现它,现在你的六根就在这个当下。

因为我们的前五识眼耳鼻舌身都在这里,往往就是那个第六意识会跑,所以我们修行就是从这个地方下手处,让我们这个第六意识不要跑。

其实做任何一件事,要特别地用心,不打妄想,专注地做。吃饭时就吃饭,睡觉时就睡觉,打坐时就打坐,听经时就听经。所以禅宗里说“饥来饭食困来眠”,这就是禅。如果你在禅堂里面还在打妄想,也不是禅。所以,当下的心要不攀缘外境,知道自己现在在做什么。

我们在日常生活中的每一个环节、每一个细节,都可以观察自己的这一念心这时候在哪里,在做什么。我们这个娑婆世界也是一样的,心不去分别那件事,那件事跟你就没关系。你一分别,那个种子就会显现。所以唯识这个法门很有意思的,慢慢去思维。

左右滑动查看更多

【音频:06:30—15:45】

我们从前面一段看到唯识宗的一个历史,也能理解世亲菩萨造《唯识三十颂》这一部论的贡献。“《唯识三十颂》的地位是承先启后的。它综合了诸经的要义及诸论的精粹,构成这本具综合性的、完整性的、条理性的、历史意义的言简意赅的不朽名著,使得唯识之学,如网之有纲,如衣之有领,作出弥勒、无著、世亲时代有关唯识学理上的一个大总结。”

另外一方面,由于世亲菩萨自己没有做《唯识三十颂》的注解,后来一共有十大论师来注解,并且“建立一分、二分、三分及四分之说,在形而上学中建立‘种子本有说’、‘种子新熏说’、‘种子本始并有说’等。”

在中国,玄奘法师也深受其影响,在知识论上建立了性境、独影、带质等“三境说”。“性境”就是我们当下见闻觉知的一些境界;“独影境”就是龟毛兔角,本来没有的,自己想出来的;“带质境”就是遍计所执。

窥基大师也在修行实践理论上,提出了“五重唯识观”的完整体系。

文中总结说,“可见在通过对《唯识三十颂》的研究、探索、注释工作的影响下,在印度、在汉、藏两地,都激发了唯识研究的热潮,在学理上开出了灿烂的花朵,结出了丰硕的果实;在组织上,于印度那烂陀寺建立了瑜伽行派,在中国慈恩寺建立了唯识宗。至于中国南山律宗以种子学说来阐释‘戒体’问题,禅宗六祖以八识解释心性问题,那亦未尝不可以说是受了本颂的间接影响呢。”

六祖大师是我们中国教内外都喜欢的,因为他是把很复杂的佛法思想简单化的代表。他提出“非风动,非幡动,仁者心动”,这个“心动”跟唯识是相吻合的。并且六祖大师提出:“何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本不动摇;何期自性,能生万法。”这个自性跟圆成实、如来藏贯通的话也挺好的。

为什么《六祖坛经》受到这么重视?因为大家都相信,这就是我们的心的问题,所以《坛经》里面还有一句:“不识本心,学法无益。”如果不认识自己的心,学习佛法跟心是不相应的,最后就变成了知识层面。佛法真正是要认识自心的。

我们在大乘佛法里也常常听到一句话,“奇哉、奇哉,一切众生皆具如来智慧德相,只因妄想执着不能证得。”这是佛最初证悟之后说出来的:太奇妙了,太奇妙了,其实每个人都能成佛,都有佛性。为什么没有成就呢?就是因为妄想颠倒执着。有我执,有法执,不能证得如来智慧德相,福和慧都证不到。

左右滑动查看更多

【音频:15:46—23:00】

《唯识三十颂》是世亲菩萨晚年的著作,汉译本由玄奘大师翻译。另外本世纪初,法国学者莱维也发现了梵文本安慧的《唯识三十颂释论》。现在这部论在日本也很受重视,还有很多国家都在学习。

《唯识三十颂》的注释,现有的版本也很丰富。现在我们学习的是李润生老菩萨解说的,这个版本还是有一定难度的。好处就是先难后易,如果这次用了比较难的本子,下次有机会再学,用简单的版本就容易生欢喜心。另外蕅益大师也有一本《唯识三十颂直解》,将来如果找到的话,也可以看一看。

现在我们就正式进入到正文了。

【音频:23:01—37:20】

左右滑动查看更多

甲一、明唯识相

乙一、略标

丙一、释难破执

“由假说我法,有种种相转。”

按科判上来看,第一节是“释难破执”,就是在解释别人问难,来破他的执着。“世人多执着有客观的生命主体,和客观被认知客体的存在”,也就是说,世间人执着有实我、实法。

但是本论的作者世亲菩萨“认为那些所谓生命主体的‘我’和那个客观的法,都是世间或圣者所假说的、施设安立的,并没有自己的体性,所以都不是真实的。那些‘假说的我’和‘假说的法’有种种不同的‘相状’呈现。”也就是说,我、法都没有真实的体性,都是假名安立的。这个概念很重要,“假名”。

我们先来解释这个“假说我”和“假说法”。

“《成唯识论》卷一说言:‘若唯有识,云何世间及圣教说有我、法?论曰:世间、圣教说有我、法,但由假立,非实有性。我谓主宰,法谓轨持。’”

安立“假我、假法”这个名,首先我们要知道“无我”的定义在哪里?“有我”又是怎么定义的?下面这一段话:“世间、圣教所谓‘我’者,是‘主宰’者的意思,也就是所谓灵魂,所谓‘神我’,也就是每一有情所具有的生命个别主体……”

中国的哲学对这个“我”的问题没有过多地探讨,印度的哲学把“我”的定义说出来了:主宰、恒常、唯一。我们要破“我执”,一定先要知道什么叫“我”?不符合这三个条件就没有“我”。

那为什么又叫“我”呢?比如佛经开篇就讲“如是我闻”,这个“我”也是假名安立的。为什么叫声闻缘觉、预流、一来、不还、阿罗汉、无生?其实这也是佛菩萨安立的一个名称,来说明修行达到了某种状态。

我们看下面一段。“世间、圣教所谓‘法’者,是‘轨持’的意思。窥基《述记》说:‘轨谓轨范,可生物解;持谓任持,不舍自相。’”

法什么意思呢?“法”就是“轨持”。

“轨生物解”,打比方,地水火风这个法的名称,地是指坚硬性,那我们身体里坚硬的一部分就属于地大;水是湿润性,那我们的血液、唾液就属于水大。就是说,每一个“法”都有它自己的特点,不容易改变的。

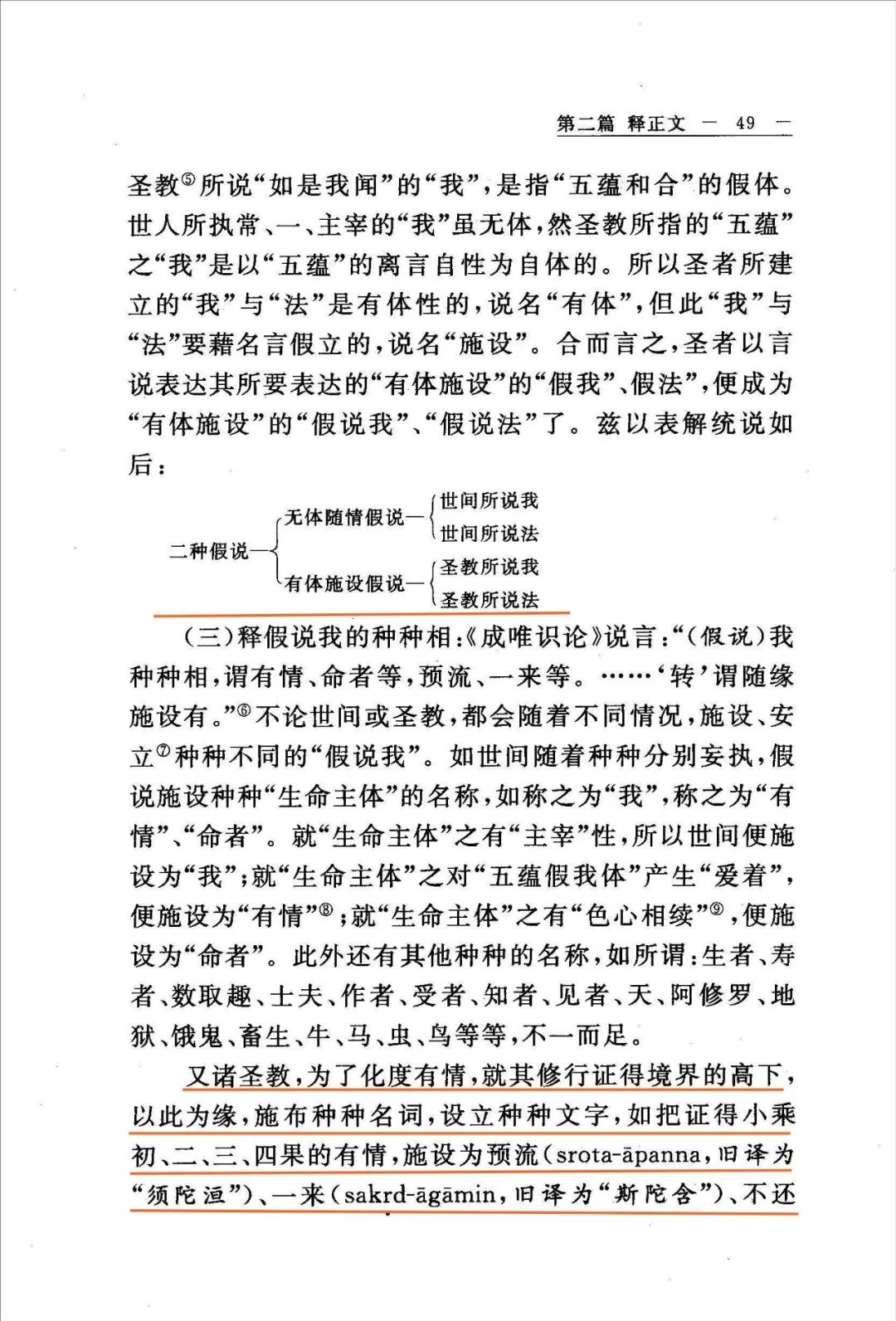

“至于‘假说’中的‘假’,窥基《述记》说有两种:一者是‘无体随情假’,二是‘有体施设假’”。

二种假说,第一个叫“无体随情说”,就是世间说到这个“我”和“法”。为什么是无体呢?是众生迷惘执着的一个“我”、执着一个真实的“法”,实际上没有的;第二个是“有体施设假说”,是佛陀圣教所宣说的,这个“我”也是“假名我”,是通过修行之后安立的各种名称。比如蕴、触、界、缘起、四圣谛等等,不同于世间人执着这个“我”和“法”,因为它是有真实作用的,所以区分一个叫有体,一个叫无体。

圣教里面为什么要宣说这么多法相?目的是要度化我们有情众生,没有文字的话,我们抓不住的。

下面第五部分是来破“有真实自我”的,我们看唯识里是怎么破的。

【音频:37:21—53:27】

左右滑动查看更多

“唯识学者继承大乘般若思想,只能接受‘假说我’、‘假说法’的存在,而绝对不能接受‘实我’、‘实法’的存在。这是唯识家的思想有异于小乘有部的‘人空法有’,而坚持大乘的‘我法二空’的精神。”《成唯识论》有详破小乘与外道的章节,在这里没有列出来。

外道执着这个“我”有这三种情况。“诸所执我略有三种:一者,执我体常、周遍、量同虚空,随处造业,受苦乐等。二者,执我其体虽常,而量不定,随身大小有卷舒故。三者,执我体常,至细如一极微,潜转身中,作事业故。”

“先破第一种我执。《成唯识论》说言:‘初且非理。所以者何?执我常、遍、量同虚空,应不随身受苦、乐等。’”因为是常,遍一切处,就不应该转动,不转动如何能造业呢?但事实上这个“我”可以转动,可以造业,还可以受苦,所以它不是常。

下面是李菩萨用因明的方式,用“宗、因、喻”来破它。

“其一,先立宗:你所执的我,应不能随身有苦、乐等感受。”如果你要跟执着有“我”的人辩论,你先立一个宗:如果你执着这个“我”,就不应该随身转动,有苦乐的感受。下面就是缘由了:“许所执的我是常故,是遍故”,就是指这是不能变化的、恒常的。然后举一个例子,“喻:若许是常,若许是遍,则不能随身受苦、乐等如你所认可的虚空。”他不讲“我”跟虚空一样大,而是用因明的方式来说,你执着这个“我”是不对的。

下面用第二种方法来破它。“其二,宗:你所执的我,应不能随身造诸业。”唯识提出的这种思想,你要执着有一个“我”,就不能随身造各种业。为什么呢?你所执的“我”是常是遍,就是“无动转”,无动转就是不能造业。举一个例子:“若许是常,若许是遍,则不能随身造业,如你所认可的虚空。”如果你执着有常、有遍、量同虚空的这个是“我”,就不能够随身有苦、乐的感受了,也不能随身造各种业。所以这种形态的我执是自相矛盾的,不能成立的,与理是不可得的。

下面第六部分是破实法执:

【音频:53:28—结尾】

除了外道,小乘里也讲“我”是没有的、“法”是有的,也就是人空法有,执着外面世界是真实的,这也是破的对象。

这里面就举“顺世外道”这个例子来破一破。“顺世外道有如一般的世间俗人,认为有离心识而独立存在的身、心诸法;而此等的身、心诸法是依永恒的地、水、火、风极微(原子)为体而合成的,所以是无常,但为实有。”

外道认为,虽然四大之身是苦空无常的,最后还要回归四大,但是又执着那个四大是实有的。所以顺世外道就不相信轮回、不相信因果、不相信善有善报,恶有恶报,而且还执着外在是真实有。

所以我们佛陀的思想要好好弘扬,佛陀的思想对个人、对团体、对家庭、对社会、对国家、对世界只有利没有弊。

破实法执中,“分别遮破了‘色法’、‘不相应行法’及‘无为法’。然而于‘说一切有部’的‘五事’当中,却没有难破‘心法’及‘心所法’。推其原因,唯识学派遮破外道小乘的‘或执外境如识非无’,亦破空宗的‘或执内识如境非有’,把一切法都总摄到‘心法’去,故不予遮破。不过唯识学派也不执心、心所为实有,所谓‘若执为实,如同法执’。所以不必另文遮破。”

五位百法当中除了心法和心所法,其他的三法都不要执着。无为法是因为有为法的破除而显现的,就像圆成实和依他起的道理一样。心法和心所法为什么不破呢?这是唯识告诉你,你要靠这个才能成佛,这就是跟中观不同的地方。所以说,“唯遮境有,识简心空”,“外境非有,内识非无”。