《唯识三十颂》第九课|阿赖耶识与末那识

继续上节课内容,主要学习正文「广释明唯识相」中的「明能变相」,「明能变相」又下分三章,今天主要学习第一章「明异熟能变」和第二章「明异熟能变」的部分内容。

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

乙二、广释

丙一、 明能变相

丁一、明异熟能变

(一) 总说

(二) 释赖耶三相

(三) 释赖耶所缘及行相

(四) 释赖耶相应心所

(五) 释与赖耶相应的觉受

(六) 释赖耶的德性

(七) 释赖耶的因果譬喻

(八) 释赖耶的伏断位次

左右滑动查看更多

【音频:00:00—25:50】

一切心识的生起,都有与之相应的心所。心王好比国王,心所就是大臣,国王一个人是办不成事的,需要有助手来帮他。

《唯识三十颂》说:“(阿赖耶)常与触、作意、受、想、思相应。”这即是“五遍行心所”。“五遍行”的特点就是遍一切识、一切时、一切处。

这“五遍行”,《唯识三十颂》把“触”排在第一位,《瑜伽师地论》把“作意”排在第一位。排列的次第不同,意义也不一样。

把“触”放在前面,是指凡夫流转的境界。凡夫都是先接触了一件事,感觉到很美好,然后采取行动,造种种业。《瑜伽师地论》把“作意”放在第一位,这是还灭门,是修学圣道的一个思维方式。

我们修学圣道,一开始其实没感受到很多功德,但你要有正意念,提起一个作意,告诉自己这件事是有功德的。

世间人对很多事一接触,就不放弃了。所以 “触”是轮回的第一步。为什么修行要远离各种各样的境界?因为凡夫习气毛病多,一接触就粘住了。

《成唯识论述记》上说:“阿赖耶识,无始时来,乃至未转(依位,即未成佛位),于一切位,恒与此五心所相应。以是遍行心所摄故。”

心所要具备三个条件:

第一,恒依心王而起。心王不起,心所必不生。

第二,与心王相应。同一时间,同一所依,同一所缘,自体各一。

第三,系属于心王。心王只有一个,心所有很多个。就像世间的大臣要跟国王同心协力,才能治理好国家,同样,心所也要忠诚于心王。

如是从属于第八阿赖耶心王的五个相应的心所,亦必须符合上述的三个条件的。此五心所是指触、作意、受、想、思,其体用简述如下:

触

《成唯识论》云:“触谓三和分别变异,令心、心所触境为性,受、想、思等所依为业。”

触是受、想、思所依止的地方。触心所是与根、境、识三和合一起生起的,以俱有故,说“触”是依根、境、识三和合所引生的,但也可说以“触”心所为缘,引生根、境、识三者和合一起为果,这就是“触”与“根、境、识三和合”相互关系。

六根与色声香味触法的境界和合就产生了识。如果不和合,就没有触。就像洗脸的时候,手沾到水,手是身根,加上水的境界,这时候你就能分别水是热的还是凉的。如果不触,光用眼去测,很难知道水温。手一摸,一触就知道了。

什么是“触”的直接作用呢?《成唯识论》解释说:“和合一切心及心所,令用触境,是触自性。”如果没有触心所的话,心王和心所是分离的,就不能同时缘一个境。今“触”心所,能顺生一切心、心所,令相和合,同时接触一境,那就是“触”的自性。这个“自性”可以作为“直接作用”来理解。

什么是“触”的间接作用呢?《成唯识论》解释说:“既似顺起心所功能,故以受所依为业。”以“触”为依,作增上缘,使受、想、思等其余心所得以生起。

作意

《成唯识论》云:“作意谓能警心为性,于所缘境,引心为业。”“作意”的特征是警心,起到一个警觉的作用。

有四种力量成就作意心所的力量:境界力、意念力、希望力、串习力。

境界力,比如凡夫见到宏伟的境容易起作意力,如果境很小,有时候作意力就不够。

忆念力,比如对某件事很熟悉,知道这件事是好还是不好。

希望力,比如某件事成功的希望很大,这时候作意心所的力量也很强大。

串习力,比如每天串习着三宝的境界,一看到佛像,注意力警觉心就起来了,欢喜心就来了。

“谓此警觉应起心种,引令趣境,故名作意。”警觉心起来之后,就会让我们把注意力放到那个境界上去。所以不管修学哪个法门、做哪一件事,作意心所很重要。无论上殿、听法、坐禅,还是修各种功德,第一步就是要作意。你觉得这件事重要,这件事应该做、非做不可,首先有这个作意的心所发了警觉心后,其他的都跟着来了。

由此可见“作意”的自性(直接作用),是警觉那些同时同聚而应起的心王、心所的种子,使其同起现行。“作意”的业用(间接作用)是作增上缘,引领现行的心、心所趣向所缘自境。以《成唯识论述记》说“作意”有两种功用:一者是“令心未起(者),正起”,二者是“令心起已,趣境”。一切善业、恶业都从这里开始。这个作意心所很重要。

受

《成唯识论》云:“受谓领纳顺、违、俱非境相为性,起爱为业,能起合、离、非二欲故。”

“受”的一个特性是领纳。领纳顺的、不顺的、不是顺也不是不顺的境相为性,如果是可爱的随顺我们的境界就是合,不符合我们的境界就希望它离开,不好不坏的境界就是非合非离。

所以“受”于所缘境能起苦、乐、舍三种感受,即五蕴中的“受蕴”。其实一切众生都追求乐受,没有愿意追求苦受的。

但乐受也是无常的。《大智度论》说:“诸欲求时苦,得之多怖畏,失时怀热恼,一切无乐时。”

追求五欲六尘的境界时很辛苦,得到了也不安全,害怕、担心,失去了更苦。世间人就是这样,无可奈何但还是乐此不疲。

所以从这个角度来看世间,众生真的很辛苦,很不容易得到,得到了又很容易失去掉。世间五欲的乐受,是把众生害得很惨的。修道的人就知道,不要去追求五欲的受,而要追求禅悦法喜的受用。

“受”的自性(直接作用)是对可爱境相(可爱的所缘境之相状名为“顺益境相”),生起乐受;对不可爱相境(违损境相),生起苦受;对非可爱非不可爱境相(非顺非违境相),生起不苦不乐的舍受。

受的业用(间接作用)也就是增上缘,这个增上缘能引起爱的生起。“十二缘起”里“触缘受,受缘爱,爱缘取”,“受”一增长,就“爱”“取”了。

想

“想心所”即是五蕴里的想蕴。《成唯识论》云:“想谓于境取像为性,施设种种名言为业,谓要安立境分齐相,方能随起种种名言。”想心所的自性(直接作用)是于所缘境上,取其像貌,安立种种分齐界限。仅仅有名相,名相是没有名称的,那人们给它安立一个名称,有名称才能跟别人交流。

它的业用(间接作用)是指第六意识在取得所缘境的像貌,安立界限,以此为增上缘,随后建立种种的名言概念;如取各别具体的“青”境的像貌自相之后,安立施建一抽像的“青”之名言概念。

“安立界限”就是给它取个名称。比如眼睛看到褐色、蓝色、黄色、绿色等等颜色,虽然有那个形象,但还要给它一个名去划分。

有时候人与人之间交流就靠名称。我们的阿赖耶识里储存了丰富的投像资料,如果没有给它安立一个名称,就没有办法交流。这个名称还得是大家都认可的约定俗成的。

所以《瑜伽师地论》说:“名为先故想,想为先故说。”说话前为什么要想一想?因为要有那个名词。

思

“思心所”即是五蕴里的行蕴。《成唯识论》云:“思谓令心造作为性,于善品等役心为业。”思心所的自性(直接作用)是令心、心所产生种种善、恶、无记的造作活动。

“思”的业用(间接作用)是以此为增上缘,于所缘的种种善、恶、无记境上,驱使心、心所完成种种善、恶、无记的行为。

有一个词叫“三思而行”。“三思”,第一个叫审虑思,即认真地对某件事做审查和预判。第二个是决定思,在审虑的基础上做出决策。前两个都还在意业的范畴。第三个思叫动发思,将决策付诸行动,这时候就是身业和语业的范畴了。

还有个词叫“人贵语迟”,就是高贵的人讲话不会那么快。因为快容易出错,没有经过审虑、决策,直接就说出去了。这就是习气、修行功夫的问题。不管做什么事情要都有三思的过程。

触、作意、受、想、思这五个心所,当心王生起时,它们伴随着心王同时生起。

【音频:25:50—29:07】

受有三种:苦、乐、舍。《唯识三十颂》说:“(与赖耶)相应惟舍受。”因为舍受是不间断的,苦受和乐受都是有间断的,所以阿赖耶识不与苦、乐受相应。阿赖耶识本身是无记的状态,善恶到它那里都变成无记的种子。

《成唯识论》有这样的解释:“此识行相极不明了,不能分别违顺境相,微细一类相续而转,是故惟与舍受相应。”

阿赖耶识的行相,它的见分、相分都是很微细、不容易明白的。它是“一类相续”的,所以只与“舍受”相应。

又由于赖耶是真异熟果,由过去善、恶因所酬引,不更待现在缘而已得的无记果报,故惟舍受,若是苦、乐二受,只是异熟生(前六识),要待现在缘才得起故。

又赖耶恒常被第七末那识执为自内我,故惟舍受;若与苦、乐二受相应,便有转变,则非常一,第七末那便不会执彼为我了。为什么执着它?因为它是恒常的、相续的一个状态。

【音频:29:07—34:27】

“德性”是作者安立的一个名称。

《唯识三十颂》云:“(此赖耶)是无覆无记,(与本识相应的)触等(五心所法)亦(复)如是。”

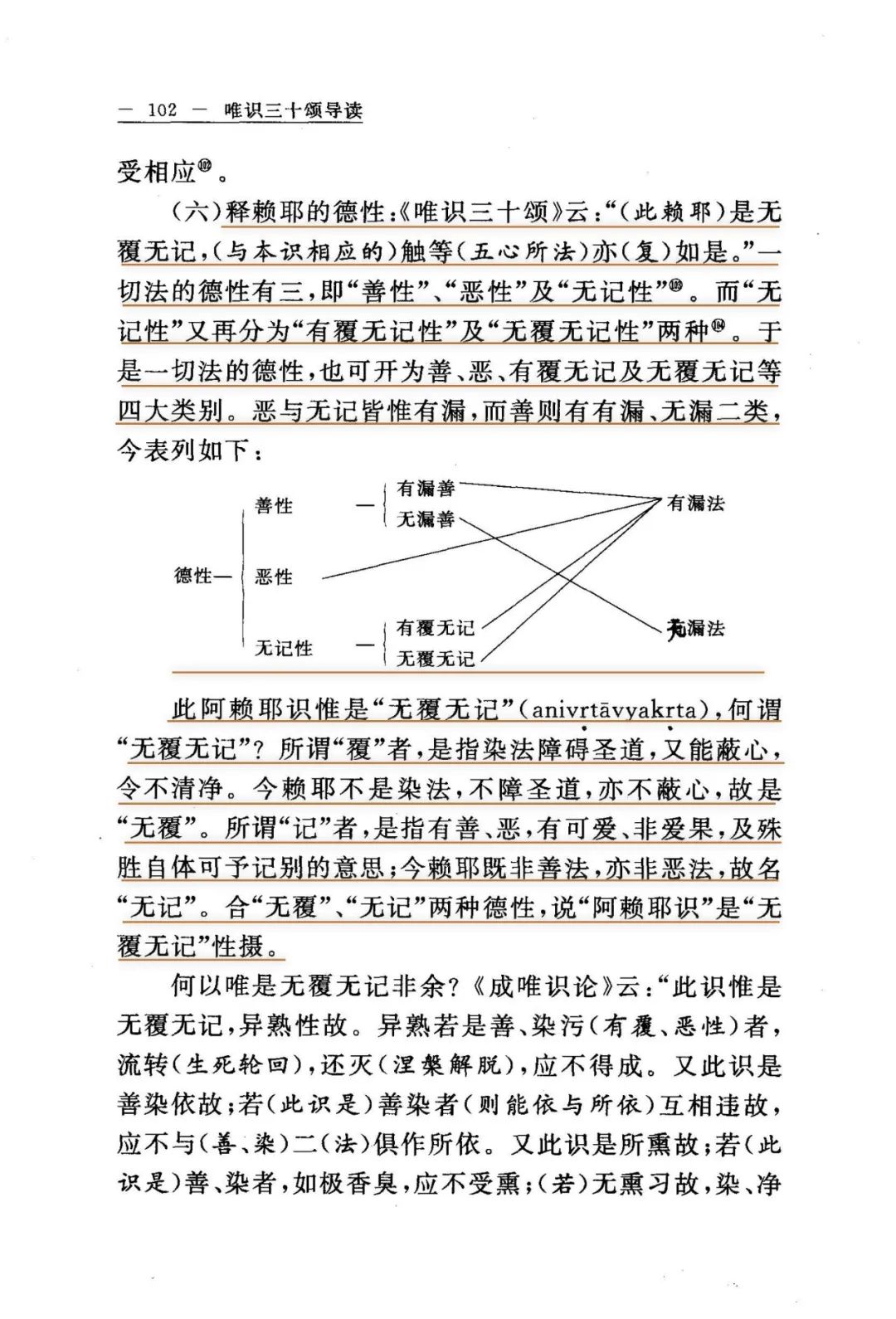

一切法的德性有三,就是善性、恶性、无记性。“无记”又分“有覆无记”和“无覆无记”。阿赖耶识由于没有烦恼的心所与之相应,属于无覆无记。

“善”又分有漏善和无漏善。一般人天福报是有漏善,修戒定慧是无漏善。

佛教里为什么要强调回向,把所有福报都回向无上菩提?因为如果不如此回向,将来只感应点人天果报,那是有漏法,那个境界也是不圆满的境界。

《华严经》说:“忘失菩提心,修诸善根,是为魔业。”修了那么多善法,如果不回向无上菩提,不是用菩提心而是用求福报的心去做,将来得了这个福报是很危险的。福报大了,将来造恶业的机会就更多。所以一定要发菩提心。

此阿赖耶识惟是“无覆无记”,何谓“无覆无记”?所谓“覆”者,是指染法障碍圣道,又能蔽心,令不清净。今赖耶不是染法,不障圣道,亦不蔽心,故是“无覆”。所谓“记”者,是指有善、恶,有可爱、非爱果,及殊胜自体可予记别的意思;今赖耶既非善法,亦非恶法,故名“无记”。合“无覆”、“无记”两种德性,说“阿赖耶识”是“无覆无记”性摄。

【音频:34:27—43:40】

第八阿赖耶识,前后因果相续,非常非断。所以《唯识三十颂》以“恒转如暴流”来譬喻它。什么是“恒转”?《成唯识论》阐释说:“‘恒’谓此识无始时来,一类相继,常无间断,是(三)界、(五)趣、(四)生施设本故,性坚持种,令不失故。‘转’谓此识无始时来,念念生灭,前后变异,因灭果生,非常(非)一故,可为(七)转识熏成种故。”

阿赖耶识的一个状态是“恒转”,恒常地在转动。这里用“暴流”来比喻,有的地方用“瀑流”。“瀑流”是比喻烦恼的种子像瀑流一样没有间断。“暴流”就比喻更大更有力量的烦恼。在生死流里,我们被烦恼推着跑。

“恒”有二义:一是一类,二是相续。又“转”是因果生灭义;因为赖耶惟一类相续,但不是寂然不起变化的,相反地,赖耶于无始时来,念念生灭,前后变易,因灭果生,非一非常。

如是“恒”则非断,“转”则非常,阿赖耶识的因果相续活动是非常、非断的,所以说名“恒转”。

这个“恒转”的情况,怎样譬喻它才为切当呢?《成唯识论》说:“恒言遮断,转表非常,犹如暴流。因果法尔。如暴流水,非断非常,相续长时,有所漂溺;此识亦尔,从无始来,生灭相续,非常非断,令不出离。”阿赖耶识从无始以来就是刹那生灭的,一直到究竟解脱,最后转识成智。

【音频:43:40—48:46】

阿赖耶识在什么情况下才舍弃“阿赖耶识”这个名称呢?

阿赖耶识虽然是有情生命与宇宙的依止,但它恒转如暴流,无始时来漂溺有情于生死苦海之中,所以须要透过修行实践,才可以出离生死,自在解脱。因此只要不是“无种姓”有情,他的阿赖耶识便有伏断的可能。赖耶的伏断位次如何?《唯识三十颂》言:“阿罗汉位舍。”

修行到阿罗汉这个果位,断除了一切烦恼障,第七末那识不再执着阿赖耶识的见分为我,也没有我痴、我见、我爱、我慢等烦恼跟它相应,这时候有漏赖耶自体的“我爱执藏位”不复存在,因此转化而成污净无漏的第八识。这个第八识,给它一个名字叫“异熟识”。

阿罗汉入到无余涅槃,灰身泯智,就不会有阿赖耶识了。如果这时候回小向大,那就不灭阿赖耶识,而转成大圆镜智的境界。

“阿罗汉”翻译成中国话,第一就是“杀贼”,杀烦恼贼;第二是“应供”,他真正能够接受人天供养,是良福田;第三就是“无生”,他的分段生死已经结束了,再不受生死了。

如何是“阿罗汉位”?《成唯识论》作释云:“谓诸圣者,断烦恼障,究竟尽时,名阿罗汉。”此中所说阿罗汉者,通摄三乘无学果位,皆已永害烦恼故,应受世间妙供养故,永不复受分段生(死)故。云何知然?《抉择分》说:“诸阿罗汉、独觉、如来皆不成就阿赖耶识故。”三乘圣人到了这个位都不用“阿赖耶识”了。

若有情能够永远断除一切我执的烦恼种子功能,使第七识不再起我痴、我见、我慢、我爱,不再执第八阿赖耶识为自内我,第八识中的“我爱执藏”位不复存在,第八识不再名为“阿赖耶”。

所以真谛法师就把它安立一个名称叫“第九识”,也叫“无垢识”、“安末那识”、“清净识”、“如来识”。

乙二、广释

丙一、 明能变相

丁二、明思量能变

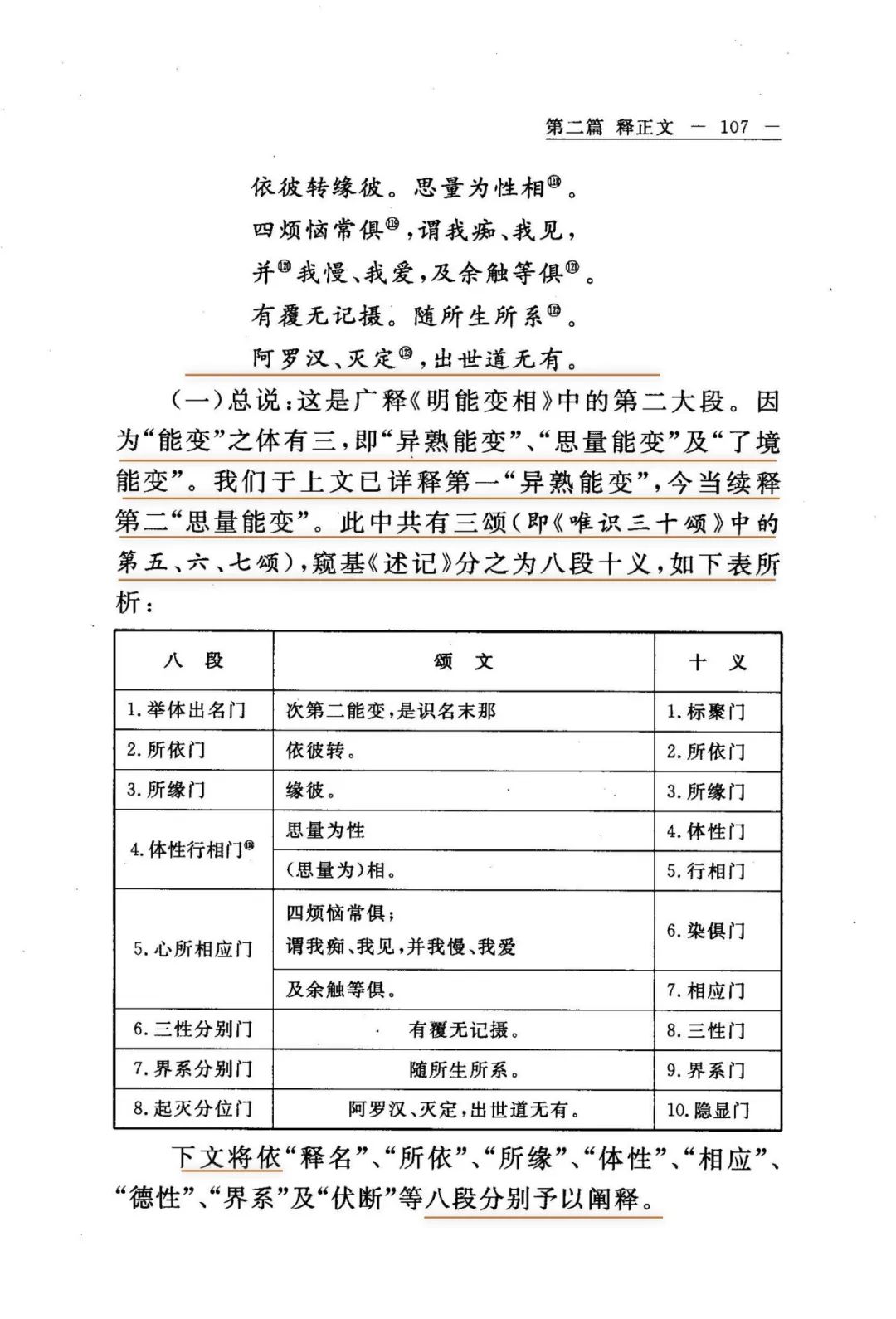

(一) 总说

(二) 释末那的名义

(三) 释末那的所依

(四) 释末那的所缘

(五) 释末那的体性

(六) 释末那的相应心所

(七) 释末那的德性

(八) 释末那的界系分别

(九) 释赖耶的伏断位次

【音频:48:46—结尾】

左右滑动查看更多

次第二能变,是识名末那。

依彼转缘彼。思量为性相。

四烦恼常俱,谓我痴、我见,

并我慢、我爱,及余触等俱。

有覆无记摄。随所生所系。

阿罗汉、灭定,出世道无有。

“明能变相”分三个段落:异熟能变、思量能变、了别能变。现在就说到“思量能变”

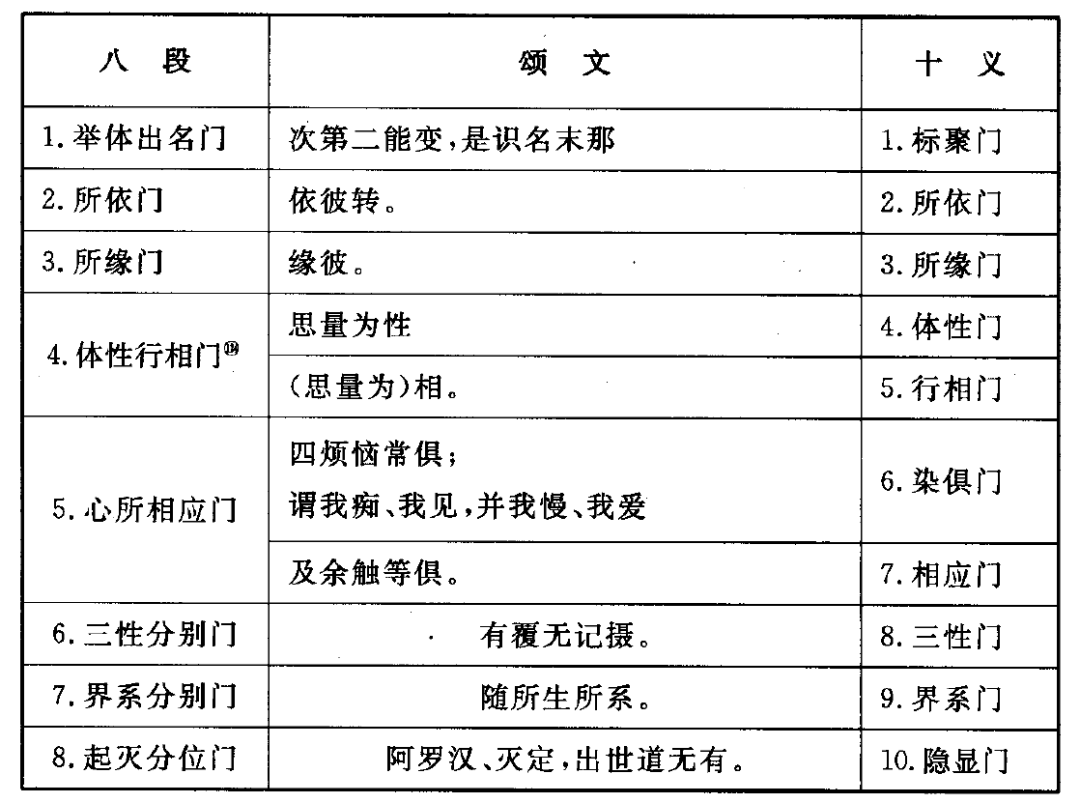

“思量能变”一共三个颂,窥基大师也是从八段十义来解释。

《唯识三十颂》言:“次第二能变,是识名末那。”《成唯识论》释云:“次初异熟能变后,应辩思量能变识相。是识圣教别名末那,恒审思量,胜余识故。”

第二能变体即是第七识,此识名为“末那识”。“末那”是梵语,翻译到中国话就是“意”,“意”就是“思量”。末那识就是思量识,恒审思量。

一切识皆得名为“心”、“意”、“识”,但第八阿赖耶识以“集起”义特胜,所以就命名第八阿赖耶识为“心”。“识”是“了别”意,前六识了别的作用非常特殊,所以叫“识”。“意”是“思量”的意思,第七末那识思量的功能特别强大,所以称它为“意”。

这就是一个概念。八个识其实本来都可以名为心、意、识,都具有这些功能。但是为什么最后把阿赖耶识名为“心”,末那识为“意”,前六识叫作“识”,因为集起、思量、了别分别是它们各自的特长。

诸识都有思量作用,何以言第七识的“思量”义特胜?由于第七末那识具备“恒、审思量”义。恒思量义:末那念念相续,恒常思量(执取)第八赖耶见分为自内我体。审思量义:末那缘赖耶,起计度分别(“审”是审虑计度义),坚着我相。就是它执着阿赖耶识的见分为“我”,一分一秒都不放过。

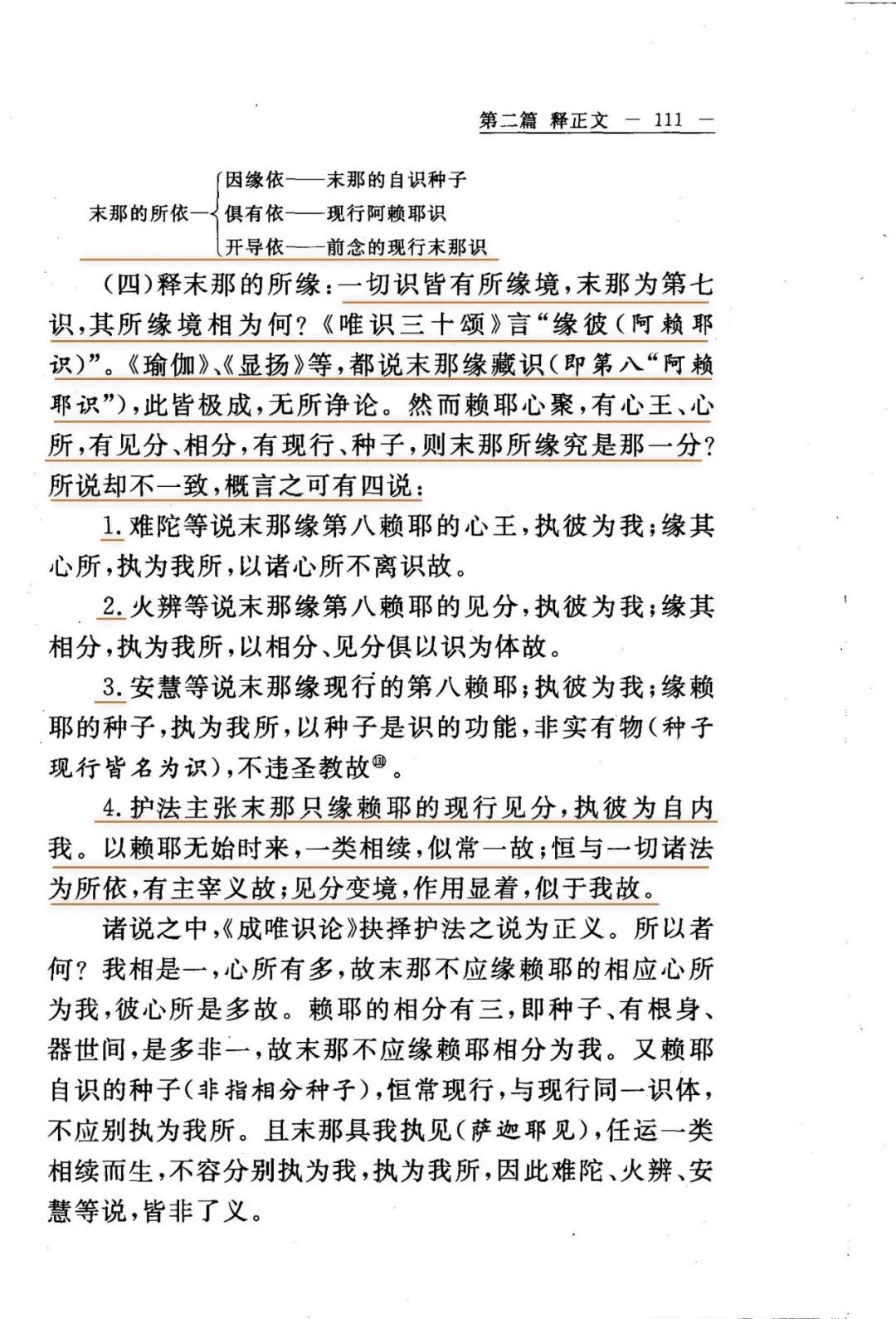

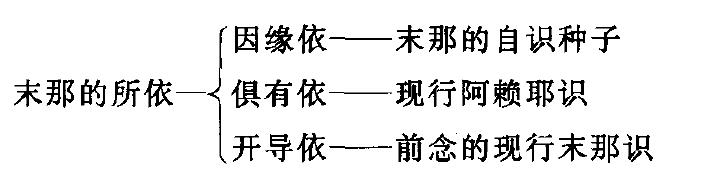

一切心、心所法生起时,必有它的所依;末那是第七识,自然亦有其所依。末那的所依有哪些呢?《唯识三十颂》说:“依彼(笫八阿赖耶识)(而流)转。”《成唯识论》云:“‘依彼转’者,显此(末那的)所依。”“彼”就是前面的“初能变”,是指赖耶来说。

末那识的生起,必须以第八阿赖耶识为所依根,因为赖耶无始时来至转依前,恒转相续,无有间断。在八识中,末那识和阿赖耶识是相依的,阿赖耶识没有间断,末那识也就没有间断。

又一切心识的生起,必须有三种所依。第一因缘依:就是种子依。诸识必须依自识的种子才能现行;现行名果,能生现行的种子名因,因是亲生自果的因缘。故一切识依自种子生,自识种子便成为因缘依。

第二俱有依:俱有依亦名增上缘依,亦是每一心识所依的“根”。如眼识所依的“眼根”,便是眼识的俱有依。耳鼻舌身意都有它自己的根,意识依“末那”为根。

前七转识都离不开第八阿赖耶识,第八阿赖耶识也离不开前七识。前六识离不开第七识和第八识,前五识离不开第六识。第六识也离不开前五识,也离不开第七识、第八识。所以八个识要一起和合才能发挥作用,离开哪个识都不合适、不圆满。

第三开导依:也叫等无间依。每一类心识,在一刹那中,不得二体并起,所以必须有待前念识灭,让其现行位置给后念心识,则后念心识才得生起。如是前念识能引导后念识,令彼生起,则前念识是后念识的“开导依”。又前念与后念之间,平等交接,无有间隔,亦名“等无间依”。

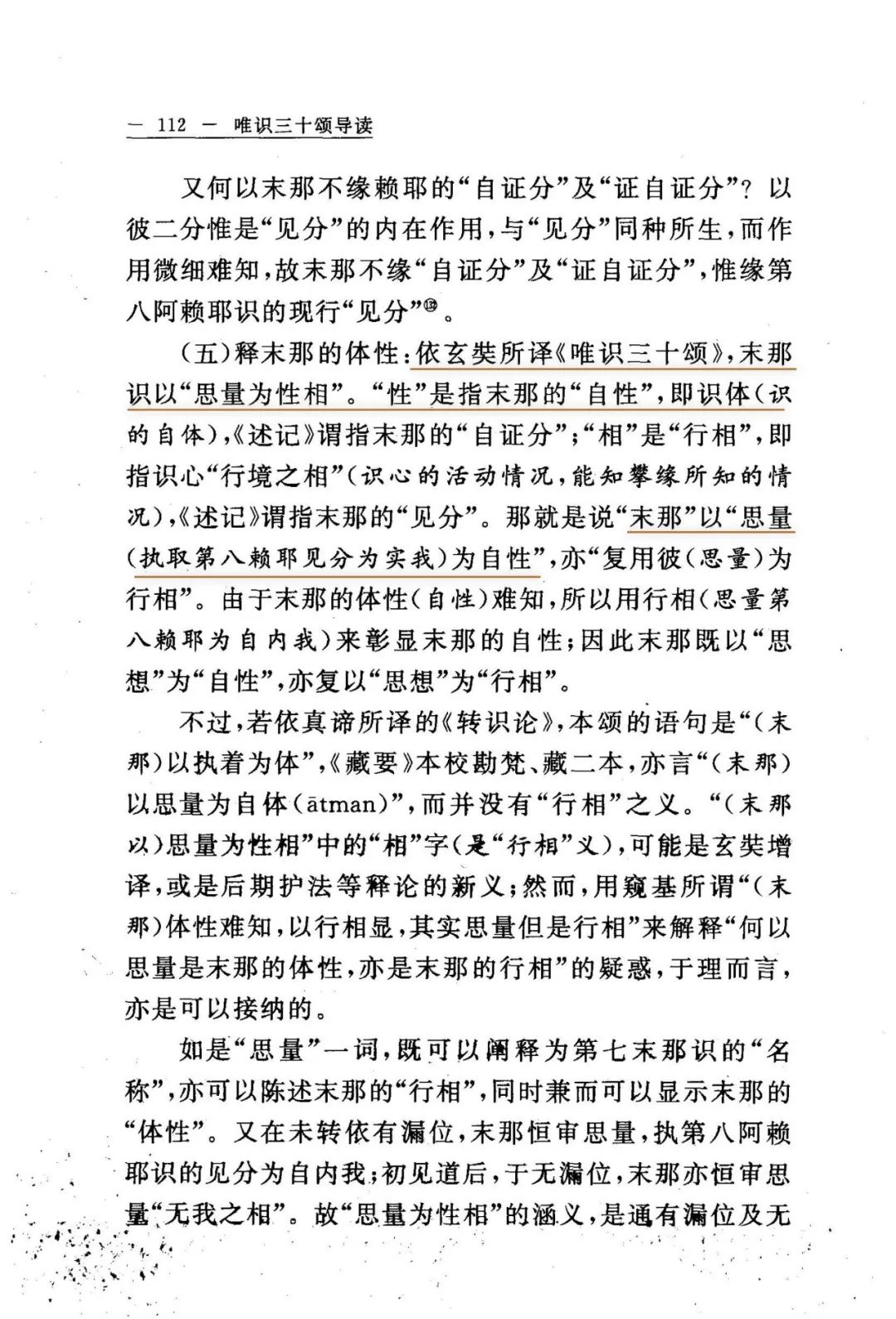

一切识皆有所缘境,末那为第七识,其所缘境相为何?《唯识三十颂》言:“缘彼(阿赖耶识)。”《瑜伽》、《显扬》等,都说末那缘藏识(即第八“阿赖耶识”),此皆极成,无所争论。然而赖耶心聚,有心王、心所,有见分、相分,有现行、有种子,则末那所缘究竟是哪一分呢?

护法的主张是缘现行见分,难陀的主张是缘心王,火辨他的主张是缘见分,安慧的主张是缘现行的第八阿赖耶识。我们采用的是护法菩萨的主张,缘现行见分。

依玄奘所译的《唯识三十颂》,末那识以“思量为性相”。主要是思量阿赖耶识的见分为我,这样来彰显第七识的自性。

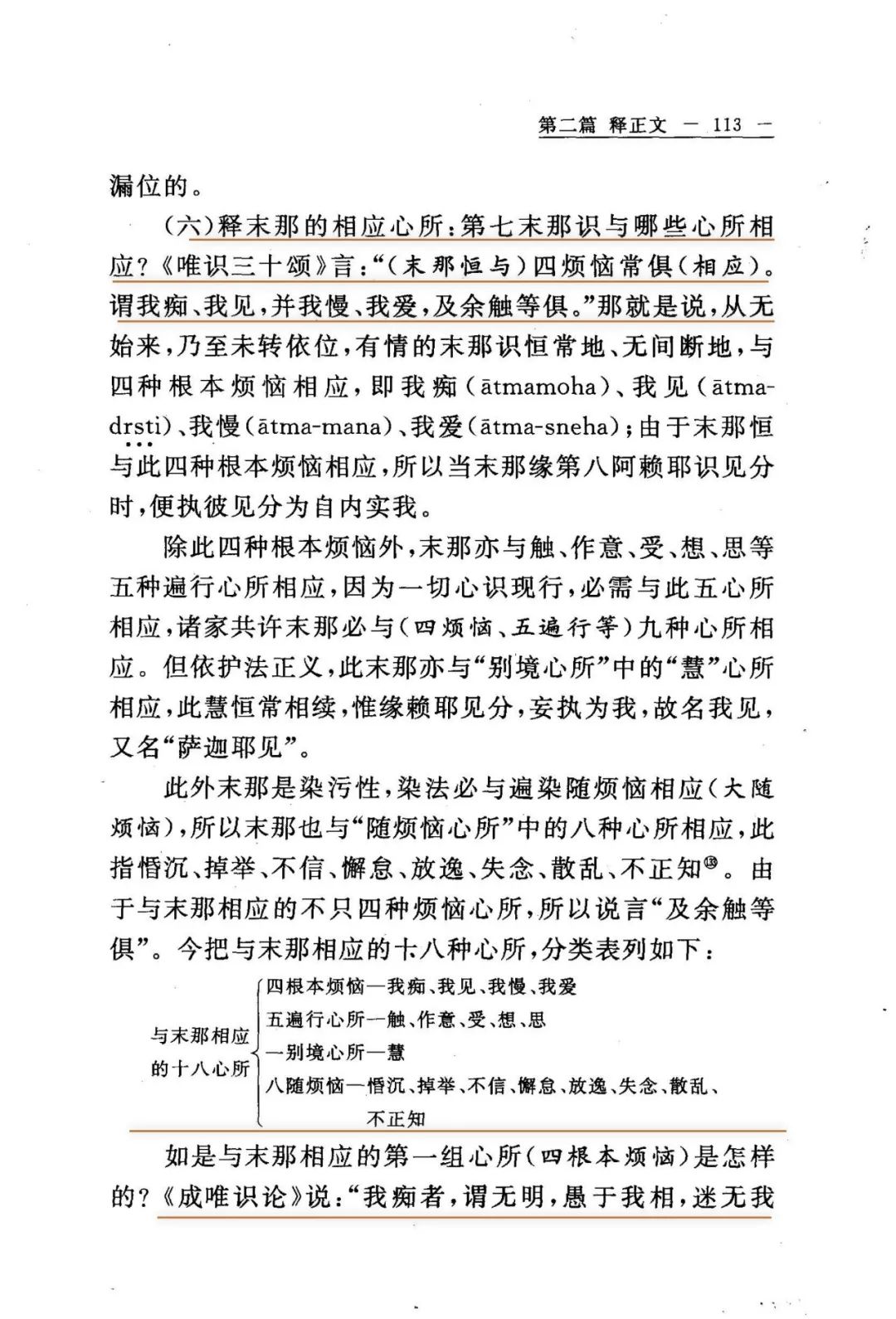

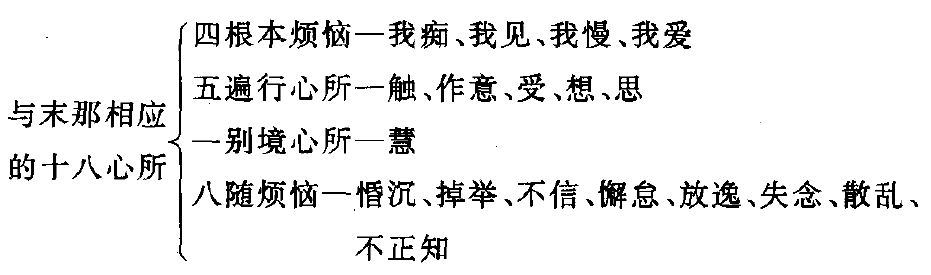

第七末那识与哪些心所相应?《唯识三十颂》言:“(末那恒与)四烦恼常俱(相应)。谓我痴、我见,并我慢、我爱,及余触等俱。”

末那相应的有十八个心所:四个根本烦恼、五个遍行心所、别境心所里的慧、八个随烦恼。

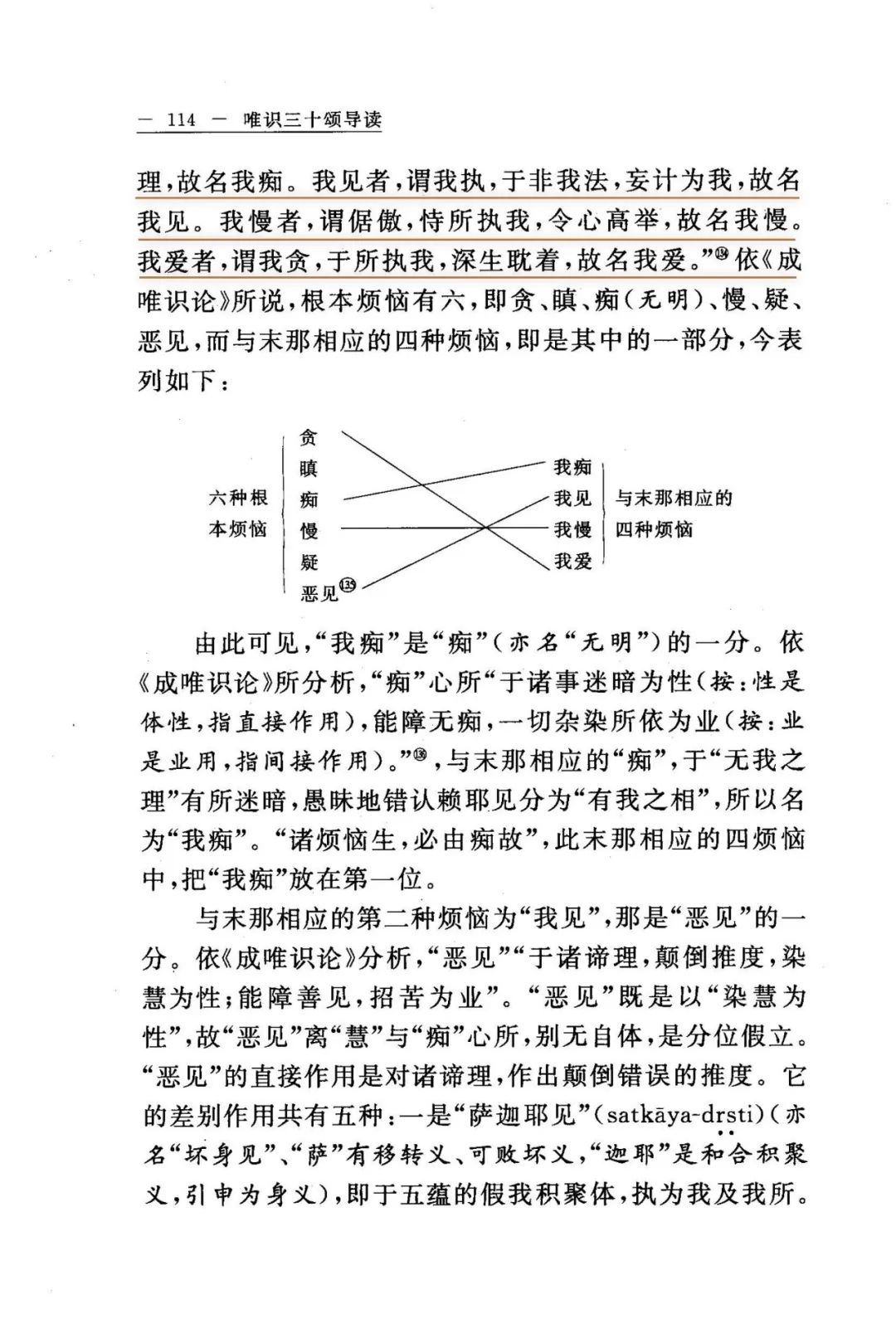

第一组心所(四根本烦恼)

我痴:《成唯识论》说:“我痴者,谓无明,愚于我相,迷无我理,故名我痴。”

为什么叫“我痴”呢?因为无明,执著有一个“我”。他不知道无我,所以叫痴。

从这个概念来讲,众生都是愚痴,只有佛菩萨、圣贤、证悟的大善知识是可靠的。但是我们有时候不认可这件事,觉得自己不愚痴,还用自己的聪明去跟别人辩论。学佛人最大的好处相信佛说“无我”,但相信不代表证悟,证悟是一个很漫长的过程。

正法时代众生的根基很利,法稍微浇灌一下,马上就证悟了。我们不知道听了多少课,背了多少经,还是我、我所,法都滋润不了。 从这个角度来讲,修行忏悔发愿很重要。

我见:“我见者,谓我执,于非我法,妄计为我,故名我见。”为什么有我见呢?还是因为愚痴。执着这个五蕴身是我,执着思想是我。

我慢:“我慢者,谓倨傲,恃所执我,令心高举,故名我慢。”

我爱:“我爱者,谓我贪,于所执我,深生耽着,故名我爱。”