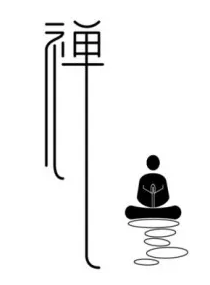

敦煌本《六祖坛经》· 南宗顿教最上大乘坛经(一)

敦煌本《六祖坛经》

南宗顿教最上大乘坛经

顶礼本师释迦牟尼佛!

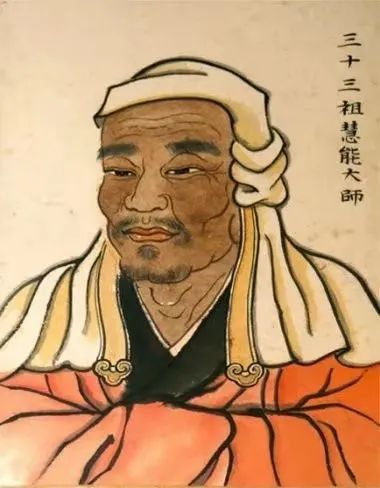

顶礼六祖惠能大师!

顶礼西天东土

弘宗演教的所有传灯者!

《六祖坛经》是一部由六祖惠能大师讲授、经其弟子集录完成的著作,主要内容有惠能大师自述生平、开坛授戒说波罗蜜、调御教化弟子及临终嘱咐等,并根据“自性本清净”之说,阐释了核心为“明心见性、见性成佛”的思想,对禅宗的发展有非常重要的影响。

1900年,敦煌藏经洞发现了大量文物,其中就有《六祖坛经》等佛教典籍。由于曾被历史遗忘封存近千年,许多经卷为大藏经所未收,所以价值极高,堪称稀世珍宝。

今特刊敦煌本《坛经》,愿藉聆听这朴素清晰、直指人心的智慧,蒙六祖大师的智慧光照,唤醒我们的心,救拔困境,在这红尘万丈众生迷茫的时代,重现智慧之光。

心地正花放

五叶逐根随

共修般若慧

当来佛菩提

——惠能大师

三参法师推荐:

我自己初发心学佛的时候,首先读的便是《六祖坛经》,每当读到一句明白了,就汗毛直竖心里充满法喜,然后就沉浸在这种法喜当中。读不懂的地方也是如此,前面一句不懂,就不想再往下读第二句,所以这本《六祖坛经》看来看去看不完。

贞观之治后,中国在物质精神文化上都极其强盛,文才辈出,而在如此繁华的时代,惠能大师作为一个不识字的人却用他朴素的语言讲出了佛法的真谛,甚至辑录成广弘的《法宝坛经》,并终成一代宗师,实在稀有难得!

《戒本疏》有云:“初众相中,有四种三宝。”从事相上说,有住持三宝与化相三宝;从理体上说,有一体三宝与理体三宝;而在《六祖坛经》中则提出了自性三宝。

住持三宝又称为事相三宝,自性三宝又称为理体三宝。住持三宝有佛像、经典、代代相传的僧宝,我们依止住持三宝,就是为了证得理体三宝、自性三宝。

自心清净即是佛,净念相继即为法,六根清净乃为僧,以此自性三宝忆念阿弥陀佛果地无量威德。

当今信息纷杂、五欲横流,我们的六根被六种尘境所纷扰,虽然没有像六祖大师那样打过柴,但是我们却生活在迷茫的草莽丛林中,需要他老人家的智慧来为我们拨草瞻风,并找到本来的风光、自家的佛性。

南宗顿教最上大乘

摩诃般若波罗蜜经

六祖慧能大师于韶州大梵寺施法坛经一卷兼授无相戒

弘法弟子法海集记

慧能大师于大梵寺讲堂中,升高座,说《摩诃般若波罗蜜法》,授无相戒。

其时座下僧尼道俗一万余人,韶州刺史韦处及诸官僚三十余人﹑儒士余人﹑同请大师说《摩诃般若波罗蜜法》。刺史遂令门人僧法海集记,流行后代,与学道者承此宗旨。递相授受,有所依约,以为禀承,说此《坛经》。

能大师言:“善知识,净心念摩诃般若波罗蜜法。”

大师不语,自净心神良久乃言:“善知识静听:慧能慈父,本贯范阳,左降迁流南新州百姓。慧能幼少,父亦早亡,老母孤遗,移来南海,艰辛贫乏,于市卖柴。忽有一客买柴,遂领慧能至于官店。客将柴去。慧能得钱,却向门前,忽见一客读《金刚经》。慧能一闻,心明便悟。乃问客曰:“从何处来,持此经典?”客答曰:“我于蕲州黄梅县东冯墓山礼拜五祖弘忍和尚,现今在彼门人有千余众。我于彼听见大师劝道俗,但持《金刚经》一卷,即得见性,直了成佛。”慧能闻说,宿业有缘,便即辞亲,往黄梅冯墓山礼拜五祖弘忍和尚。

弘忍和尚问慧能曰:“汝何方人,来此山礼拜吾?汝今向吾边复求何物?”

慧能答曰:“弟子是岭南人,新州百姓,今故远来礼拜和尚。不求余物,唯求作佛。”

大师遂责慧能曰:“汝是岭南人,又是獦獠,若为堪作佛!”

慧能答曰:“人即有南北,佛性却无南北;獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?”

大师欲更共议,见左右在旁边,大师便不言,遂发遣慧能令随众作务。时有一行者遂着慧能于碓坊踏碓,八个余月。

五祖忽于一日唤门人尽来。门人集已,五祖曰:“吾向汝说:世人生死事大。汝等门人终日供养,祇求福田,不求出离生死苦海。汝等自性迷,福门何可求,汝等总且归房自看,有智慧者自取本性般若之智,各做一偈呈吾。吾看汝偈,若悟大意者,付汝衣法,禀为六代。火急作!”

门人得处分,却来各至自房,递相谓言:“我等不须呈心,用意作偈,将呈和尚,神秀上座是教授师,秀上座得法后自可依止。请不用作。”诸人息心,尽不敢呈师。

大师堂前有三间房廊,于此廊下供养,欲画《楞伽变》,并画五祖大师传授衣法,流行后代为记。画人卢珍看壁了,明日下手。

上座神秀思惟:“众人不呈心偈,缘我为教授师。我若不呈心偈,五祖如何得见我心中见解深浅?我将心偈上五祖,呈意即善,求法觅祖不善,却同凡心夺其圣位。若不呈心,终不得法。”良久思惟:“甚难!甚难!”夜至三更,不令人见,遂向南壁廊下中间壁上题作呈心偈,欲求衣法:“若五祖见偈,言此偈语,若觅访我,我见和尚,即云是秀作;五祖见偈言不堪,自是我迷,宿业障众,不合得法。圣意难测,我心自息。”

秀上座于三更南廊下中间壁上秉烛题作偈,人尽不知。偈曰:

“身是菩提树,心如明镜台;

时时勤拂拭,莫使有尘埃。”

神秀上座题此偈毕,却归房卧,并无人见。

五祖平旦,遂唤卢供奉来廊下画《楞伽变》,五祖忽见此偈,请记,乃谓供奉曰:“弘忍与供奉钱三十千,深劳远来,不画变相也。《金刚经》云:凡所有相,皆是虚妄。不如留此偈,令诸人诵。依此修行,不堕三恶道。依法修行,有大利益。”

大师遂唤门人尽来,焚香偈前,众人见已,皆生敬心。

“汝等尽诵此偈者方得见性。依此修行,即不堕落。”门人尽诵,皆生敬心,唤言“善哉”。

五祖遂唤秀上座于堂内问曰:“是汝作偈否?若是汝作,应得我法。”

秀上座言:“罪过,实是神秀作。不敢求,但愿和尚慈悲,看弟子有少智慧识大意否?”

五祖曰:“汝作此偈,见解只到门前,尚未得入。凡夫依此偈修行,即不堕落。作此见解,若觅无上菩提,即不可得。要入得门,见自本性。汝且去,一两日思惟,更作一偈呈吾。若入得门,见自本性,当付汝衣法。”

秀上座去数日,作偈不得。

有一童子于碓房边过,唱诵此偈。慧能及一闻,知未见性,即识大意。能问童子:“适来诵者是何言偈?”

童子答能曰:“你不知大师言:生死事大,欲传衣法,令门人等各作一偈,来呈吾看。悟大意即付衣法,禀为六代祖。有一上座名神秀,忽于南廊下书《无相偈》一首,五祖令门人尽诵,悟此偈者即见自性,依此修行,即得出离。”

慧能答曰:“我此踏碓八个余月,未至堂前。望上人引慧能至南廊下见此偈礼拜;亦愿诵取,结来生缘,愿生佛地。”

童子引能至南廊下,能即礼拜此偈。为不识字,请一人读。慧能闻已,即识大意。慧能亦作一偈,又请得一解书人,于西间壁上题着:“呈自本心。不识本心,学法无益。识心见性,即吾大意。”

慧能偈曰:

“菩提本无树,明镜亦非台;

佛性常清净,何处有尘埃?”

又偈曰:

“心是菩提树,身是明镜台;

明镜本清净,何处染尘埃?”

院内徒众见能作此偈,尽怪。慧能却入碓坊。

五祖忽来廊下,见慧能偈,及知识大意。恐众人知,五祖乃谓众人曰:“此亦未得了。”

五祖夜至三更,唤慧能堂内说《金刚经》。慧能一闻,言下便悟。其夜受法,人尽不知,便传顿教及衣,以为六代祖。将衣为信禀,代代相传,法既以心传心,当令自悟。五祖言:“慧能,自古传法,气如悬丝,若住此间,有人害汝,汝即须速去。”

能得衣法,三更发去,五祖自送能于九江驿,登时便别。五祖处分:“汝去努力!将法向南,三年勿弘此法。难起在后,弘化善诱,迷人若得心开,与悟无别。”辞违已了,便发向南。

两月中间,至大庾岭。不知向后有数百人来,欲拟捉慧能,夺衣法。来至半路,尽总却回。唯有一僧,姓陈名惠顺,先是三品将军,性行粗恶,直至岭上来趁,把着慧能。即还法衣,又不肯取。“我故远来求法,不要其衣。”能于岭上便传法惠顺。惠顺得闻,言下心开。能使惠顺即却向北化人。

慧能来到此地,与诸官寮道俗,亦有累劫之因。教是先圣所传,不是慧能自知。愿闻先圣教者,各须净心闻了。愿自除迷,如先代悟。”下是法。

(未完待续)

微信文章往期精选