菩萨在哪儿?

推荐音频同步收听

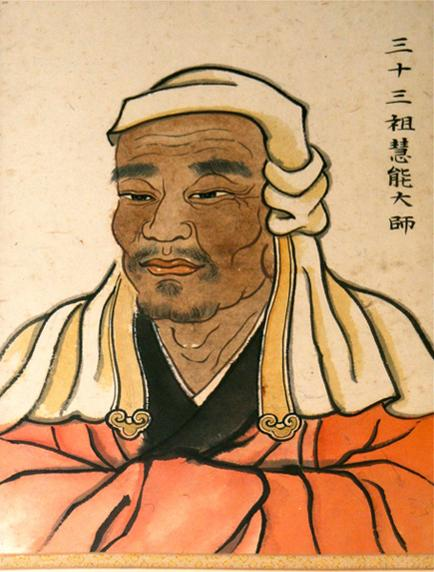

神秀大师:

身是菩提树,心如明镜台,

时时勤拂拭,莫使惹尘埃。

慧能大师:

菩提本无树,明镜亦非台,

本来无一物,何处惹尘埃。

佛法的功德力是超时空的,是内外透澈的,任何地方只要一开演佛法,解脱的力量就会现前,所以说佛法弘开八万四千门。这八万四千门都是佛陀开的吗?祖师能不能开?六祖大师的这首偈颂广度无量众生,它符不符合佛的本意?符合的。

针对这两首偈颂,如果说神秀大师的是生起次第的话,那六祖大师的就是圆满次第。

六祖大师在家的时候,就能够不畏艰辛,小小年龄就到深山里砍柴,挑下山,还要去集市上吆喝着卖,再帮买家送到家里,领几文钱,可以给妈妈过日子了。这么乖顺又勤劳的小孩,天地善神都喜欢,既怜悯他,也加被他。

虽然那时候他还没有学佛法,但实际上已经有无我利他、忍辱精进的菩萨品质了。不是说学了佛法,有了这些名相,然后才会那样行。一个菩萨来到世间,虽然还未接触到佛教,但他已经用自己的良知去展现生命的状态了,他的生命里流淌着对生命的感受、对生命的悲悯、对生命的责任、对生命的驾驭。

所以他不是偶然听到《金刚经》才开悟的,他的生命里本来就有《金刚经》的智慧,这是与生俱来的。从他一生下来,就有高僧上门给他送名字,生命成长的每一步都是不一样的。

这句偈颂虽然是六祖大师的第一首偈颂,但已经是彻天彻地、究竟了义了。佛也好,祖也好,只能应和。“菩提本无树,明镜亦非台”,这是多么皎洁又圆满的光明;“本来无一物,何处惹尘埃”,这是多少的解脱自在。诸佛的智慧和盘托出,诸佛度众生的本末究竟全在其中。《法华经》里的“如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟”,在这个偈颂里全部具足。

正因为六祖大师有这样的胸怀、智慧,我们才可以看到他还是一个普通人的时候是怎么做的;做佛弟子的时候,他是怎么做的;到寺院里做居士的时候,他又是怎么做的。不仅尽心尽力,有一百分力量的话,他用一百二十分。这二十分从哪儿来?找一块石头悬挂在腰上。在他的心里,三宝是头等大事,他首先想的就是怎么完成这件事,而不是自我保护。

我在大家的身上也看到了这种精神,很多人在家里根本不会做事情,但是到了在这里,只要愿意做,没有不会的。这个精神就是祖师的精神,就是卢行者的精神。

每个时代都是有菩萨的,从哪里找菩萨?有这样一则记载:

有位居家学佛者,不顾堂前老母无人照管,出外远游,到处访寻观音菩萨。后至南海普陀,遍访山中尊宿,询问菩萨模样以求拜访。谁知有位得道尊宿点化说:“你根本毋须远水来求菩萨,其实观音就在你家中。”居士问:“请详示菩萨模样!”尊宿说:“在你家头顶簸箕倒靸鞋的,就是观音菩萨。”这位居士闻言,就急忙返回,一心想早日见到菩萨。一路急赶,到家门口时已是半夜三更,天又下着下雨。困乏极了,就急急叩门。家中老母从梦里惊醒,忽听得是儿子的叩门声,生怕雨淋了儿子,就急急下床;根本来不及找雨伞,就顺手拿了挂在壁间的簸箕顶在了头上;也急得老母穿反了鞋子,就倒靸着鞋子赶着去给雨中的儿子开门。待儿子进到屋里,举眼一看老母“头顶簸箕倒靸鞋”的模样,竟是南海尊宿所描述的观音模样。

我们也是这样的,到处找菩萨,祈求文殊菩萨显化给我们看一下。实际上我们每一个人高尚的奉献精神,就是菩萨的精神。

六祖大师一生苦行,修行苦,弘法也苦。一个为了给寺院捣米都不惜肉身的人,一定能肩负起弘法的重任,所以五祖大师才会把衣钵传给他。一个肩负“救度众生”这一伟大事业的人,一定不能自私自利,要把这个事业当成自己的生命一样,甚至超过自己的生命,去燃烧自己。

《药王菩萨本事品》中药王菩萨的精神,就映现在六祖大师身上。每一位菩萨都是这样的,菩萨摩诃萨全部有这种精神。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|