南北朝佛教造像艺术

南北朝佛教造像艺术

唐朝诗人杜牧在《江南春》中,曾以“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的诗句,极言南朝寺庙之多。作为中国历史上民族大融合的重要阶段,南北朝亦是佛教文化融入中国传统文化的重要时期。彼时,西南重镇益州与凉州、建康、长安、邺城、青州等地共同构成了中国佛教文化的区域中心。正在成都博物馆展出的“映世菩提”特展,以南北朝佛教造像为主题,让观众既能看到中国南北文化的多样性、民族文化的大融合,以及中印两大文明间的宗教、文化与艺术交流。

“映世菩提”特展,展出川、冀、鲁、甘、陕、苏、浙、鄂等省十二家文博单位的一百零二件(套)展品,以全新角度及视野审视南北朝造像,观众除可看到南北文化的多样、民族文化的融合,以及中印两大文明间的宗教、文化与艺术交流,亦能窥见王权政治和宗教信仰的结合,乃至佛教对普通人生活和精神世界的影响。

从目前的考古发现来看,南朝的佛教造像流传於世者远较北朝罕见,主要的考古实物资料集中於益州(即今成都及周边地区)。从清末光绪年间开始,成都万佛寺、彭州龙兴寺及四川茂县、汶川等地陆续都有南朝造像出土,印证了益州佛教文化的兴盛,也填补了中国南朝石刻的空白,为南北朝时期佛造像艺术研究提供了极为重要的史料。

四川大学历史文化学院院长、博物馆馆长、考古系教授,香港城市大学客座教授霍巍接受大公报记者专访时表示,佛教从印度传入中国的过程中,其造像在题材、衣饰、背景、所处的环境等方面,都有多种元素的不断增减。“中国匠师会按照东方人尤其是中华民族的审美习惯,对其进行改造,而这一过程在魏晋南北朝时期表现得尤为明显。”

霍巍说,此次展出的佛教造像既有来自陆上丝绸之路的佛教文化的影响,也有通过长江中下游地区与海上丝绸之路联通后传递的佛教文化因素,反映了南北朝时期中外文化的交流,尤其是佛教艺术传入我国后不断中国化的历程。

南梁天监十年(511年)王州子造释迦像

出土于四川省成都市

走进展厅,伴着悠扬的佛乐,最先映入眼帘的是一尊一佛四菩萨组合的背屏式造像──南梁天监十年(公元五一一年)王州子造释迦像。其中主尊身穿的“褒衣博带”式袈裟,是佛教中国化的代表。据了解,“褒衣博带”本是对中原华夏民族传统儒服的称谓,其特征是长襟大袖、腰束宽带,多为士大夫穿着,易於坐立而不易於劳作或骑射。

说到“褒衣博带”式袈裟,霍巍特别介绍了南齐永明元年(公元四八三年)造像碑。这是目前我国发现的最早有明确纪年的褒衣博带式佛教造像碑,也是四川地区现存最早有明确南朝纪年的南朝造像碑。

霍巍表示,这尊造像碑在四川茂县由农民挖出来时已破碎成四件,还差点在军阀混战时被倒卖到国外。“它引发了全球考古学家、美术史家近一个世纪的讨论。因为其衣饰不再是十六国时期旧式金铜佛像的‘通肩式’袈裟,也不是北魏云冈石窟佛像的‘袒右式’袈裟,而是一种新的衣饰样式──汉式的‘褒衣博带’。”

在霍巍看来,“褒衣博带”式袈裟的出现,是佛教造像在南北朝时期发生的最重要变化,也是佛教艺术中国化的最重要标志。同时,成都地区的南朝造像还有很多独特的题材。“比如阿育王信仰在中国流传很久,文献当中也多有记载,但真正阿育王的造像却仅仅在成都和西北地区的造像中有过发现。”

南梁太清五年(551年)阿育王像

是目前全国发现的唯一一尊南朝阿育王全身像

阿育王是印度孔雀王朝的第三代国王,其在位期间是印度佛教的黄金时期。此次展出的阿育王像,是目前全国发现的唯一一尊南朝阿育王全身像,为研究印度佛教在南朝时期的传播及中国化提供了重要的考古学资料。

记者在展厅看到,这尊阿育王像赤足站在仰覆莲圆台上,有螺状肉髻、突起的颧骨和八字鬍,头光大部残缺,其上装饰有贴金联珠纹及佛图案。不同於其他立佛,他露出了脚踝,同时两腿之间及左手下的服饰纹路都为竖线状,体现出佛教刚传入中国时人们脑海中阿育王像的形象。

如果说南朝宋、齐时代,成都地区的造像更多地显示出西北一带凉州造像的影响,那梁武帝灭齐之后,成都南朝造像开始大量吸收来自南朝政治中心建康(即南京)的文化因素。此次展览中,就有一件出土於南京市的造像──梁大通元年(公元五二七年)铜佛造像,这也是南京地区出土的唯一带有明确纪年的南朝造像。

梁代海上交通的发展,使海上诸国传来的大量经像对南朝佛教艺术的影响加强,成都地区也出现了印度笈多王朝秣罗样式的造像。如出土於成都的南梁中大通元年(公元五二九年)道猷造释迦像,其袈裟轻薄贴体,衣褶像一道道水波纹,可以清晰看到身体的轮廓。

在皇室大力推动下,梁代整个社会都开始信仰佛教,佛教在平民阶层中也成为其祈愿的途径。南梁时期,形体较小、便於携带和家庭供养的背屏式造像,就成为当时益州造像的主要形式之一。

据导赏员介绍,背屏式造像的供养人多数是佛弟子或比丘、僧尼等,将对亡者的祈愿和对生者的美好祝福寄讬於造像上。这些世俗化的祈愿,以及随葬品中佛教因素的出现,体现了佛教中国化进程中与民间信仰的结合。

相较於同一政权下的梁大通元年(公元五二七年)铜佛造像,由於地理环境和本土信仰等因素的影响,四川背屏式佛教造像上的内容更为丰富,不仅出现了一佛四菩萨,还在背屏上有大量飞天造型。

南梁后期,西魏攻取蜀地,将益州高僧五十人迁入长安,南北佛教文化的交流加强。北周灭西魏后,蜀地又归属北周,以益州佛造像为代表的南朝佛教艺术对北方地区的影响日益明显,长安、邺城、青州等地均发现带有南朝风格的造像。同时,益州地区佛教文化与受到北方佛教艺术的影响,呈现出兼容南北的特点。

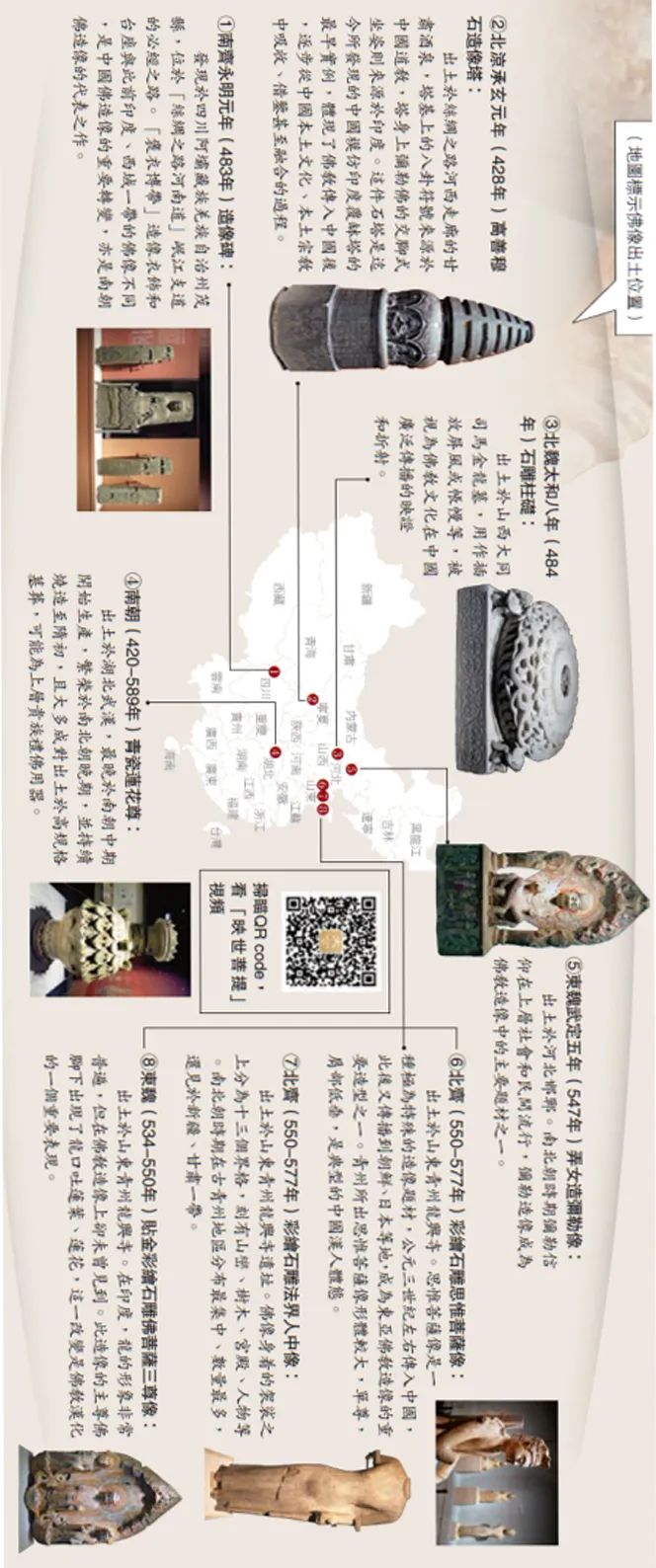

请横屏观看佛像出土位置地图

地图标识佛像出土位置:

①南齐永明元年(483年)造像碑:

发现於四川阿坝藏族羌族自治州茂县,位於“丝绸之路河南道”岷江支道的必经之路。“褒衣博带”造像衣饰和台座与此前印度、西域一带的佛像不同,是中国佛造像的重要转变,亦是南朝佛造像的代表之作。

②北凉承玄元年(428年)

高善穆石造像塔:

出土於丝绸之路河西走廊的甘肃酒泉,塔基上的八卦符号来源於中国道教,塔身上弥勒佛的交脚式坐姿则来源於印度。这件石塔是迄今所发现的中国模仿印度覆钵塔的最早实例,体现了佛教传入中国后,逐步从中国本土文化、本土宗教中吸收、借鉴甚至融合的过程。

③北魏太和八年(484年)

石雕柱础:

出土於山西大同司马金龙墓,用作插放屏风或帐幔等,被视为佛教文化在中国广泛传播的映证和折射。

④南朝(420-589年)青瓷莲花尊:

出土於湖北武汉,最晚於南朝中期开始生产,繁荣於南北朝晚期,并持续烧造至隋初,且大多成对出土於高规格墓葬,可能为上层贵族礼佛用器。

⑤东魏武定五年(547年)

弄女造弥勒像:

出土於河北邯郸。南北朝时期弥勒信仰在上层社会和民间流行,弥勒造像成为佛教造像中的主要题材之一。

⑥北齐(550-577年)

彩绘石雕思惟菩萨像:

出土於山东青州龙兴寺。思惟菩萨像是一种极为特殊的造像题材,公元三世纪左右传入中国,此后又传播到朝鲜、日本等地,成为东亚佛教造像的重要造型之一。青州所出思惟菩萨像形体较大,单尊,肩部低垂,是典型的中国汉人体态。

⑦北齐(550-577年)

彩绘石雕法界人中像:

出土於山东青州龙兴寺遗址。佛像身着的袈裟之上分为十三个界格,刻有山峦、树木、宫殿、人物等。南北朝时期在古青州地区分布最集中、数量最多,还见於新疆、甘肃一带。

⑧东魏(534-550年)

贴金彩绘石雕佛菩萨三尊像:

出土於山东青州龙兴寺。在印度,龙的形象非常普遍,但在佛教造像上却未曾见到。此造像的主尊佛脚下出现了龙口吐莲叶、莲花,这一改变是佛教汉化的一个重要表现。

此次展览亦展出了青州、邺城等地造像。导赏员表示,邺城素有“佛都”之称,北魏后期,受孝文帝汉化政策的影响,邺城模仿南朝造像风格的“褒衣博带”“秀骨清像”式造像大量出现。而北齐时,邺城受印度笈多造像风格影响,继承北魏以来背屏式造像龙、塔、飞天、璎珞等传统因素,同时充分利用东魏以来白石造像的透雕技术,形成了以“龙树背龛”造型为典型特征的新式造像。

而青州自东魏晚期起,受印度秣菟罗风格的影响,轻薄叠褶服饰的造像兴起,逐渐发展出具有地方特色的“青州样式”。在南北朝晚期造像中,“青州样式”的外来特征最为鲜明,同时体现了汉式佛像艺术与印度笈多艺术的融合。最具特色的卢舍那法界人中像,一褶衣带、半截佛手的细碎残件等,均体现了青州造像的“巧夺天工”。

四川大学博物馆馆长霍巍表示,这些佛教艺术珍品,继承了从东汉以来到十六国这些早期佛像的特点,同时经过南北朝“大熔炉”的融会、创造,为盛唐佛教艺术的绽放奠定了基础。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|