2025清明法会特辑 | 节气与气节,中国人的清明不只“扫墓”

清明是一个节气。《淮南子》记载:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至。”就是古人观察到,当北斗的斗柄指向乙位,有一种风会在天地间吹过,令天清气明。

在这种物候变化下,人们也特别容易沉静下来,追终思远。再加上寒食节这个独特的文化背景,使得清明具有深厚的人文情怀。

寒食节,是为了纪念历史人物介子推的。一个人尽人臣之忠,并不是要贪图什么,甚至为了表明这个节志,宁愿选择抱木而死,留下一首血诗:

这首诗原本是讲给晋文公听的,但仅仅是晋文公要“清明复清明”吗?他下面的臣子要不要?天下的老百姓要不要?都需要的。

介子推是晋国人,当时中原诸侯分封,为什么中华民族要统一过这样一个节日呢?因为人文的精神是没有边际的,它塑造了中华民族的性格、人文的格局。

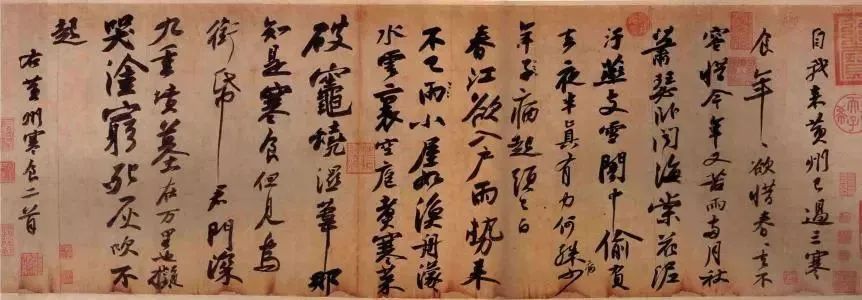

苏轼《寒食帖》

两千多年过去了,我们还在过这样的节日。它除了表达天旋地转的规律,同时也具有人文的高度——从对一个有气节的人的纪念,延伸到对为国为天下牺牲的侠义英烈、忠臣良将的怀念,再延伸到对每个人各氏门中历代祖先的追思。当我们纪念这个节日的时候、怀古的时候、祭祖的时候,就有了这样一种中心思想。

那作为普通老百姓,

我们怎么有能力“告乃翁”呢?

怎样去安慰坟墓中的祖先呢?

这几天我们的心也被缅甸大地震牵动着,其中有个镜头,我看了很多遍。地震中妈妈被压在了废墟里,还有一口气在,但是救援的人还没有到,儿子在外面,没办法移动那些沉重的建筑废墟,但是他能摸到妈妈的手。儿子的手黝黑的,妈妈的手可能因为生命力很弱了,苍白的,儿子就握着她的手一遍一遍地重复:“妈妈,我是你的儿子,我会好好做人的,我会好好做人的,你放心。”

为什么我看了好多遍?因为我送我妈妈往生的时候,也是跪在地上,跟妈妈这么承诺的:“我是您血脉的延续,我会好好地珍惜这个生命,用我的生命好好修行来报答您,您放心。”

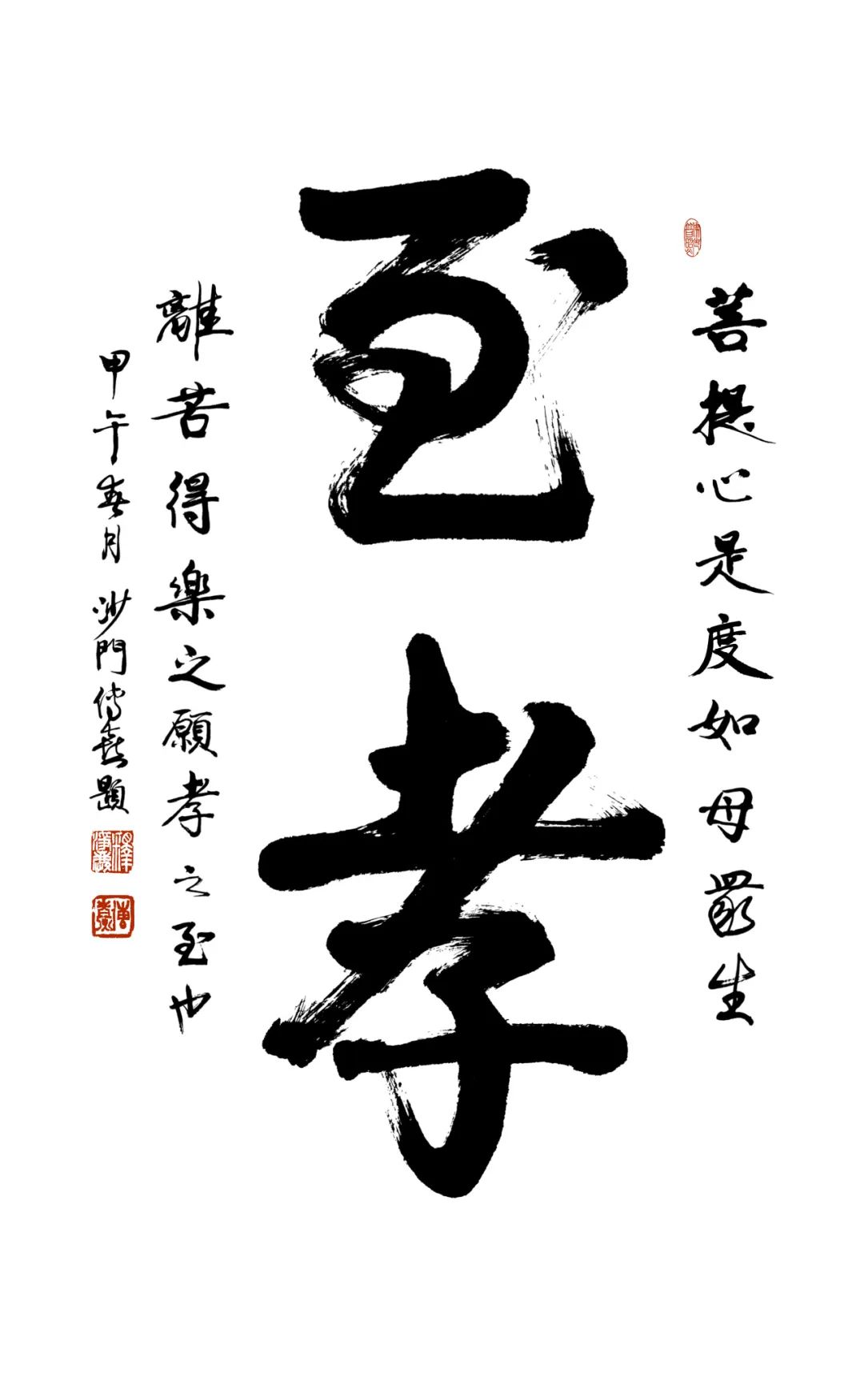

《一团和气图》 朱见深

所以“清明复清明”,它的内涵可以很广大很广大。在这上面,儒家、道家、佛教都有诠释。

为什么儒释道会成为中华民族鼎足而立的文化?因为中国人要爱我们祖先的文化,大到修行,小到日常生活、诗情画意,都绕不开儒释道。

史学家范文澜先生在描述佛教时就这样说:“佛教在中国哲学、文学、艺术等领域烙下了极深的印迹。若对佛教思想无所知晓,则不能透彻理解晋唐以来的文化嬗变,甚至难以真正读懂王维、白居易等诗人的精神世界。”

——三参法师