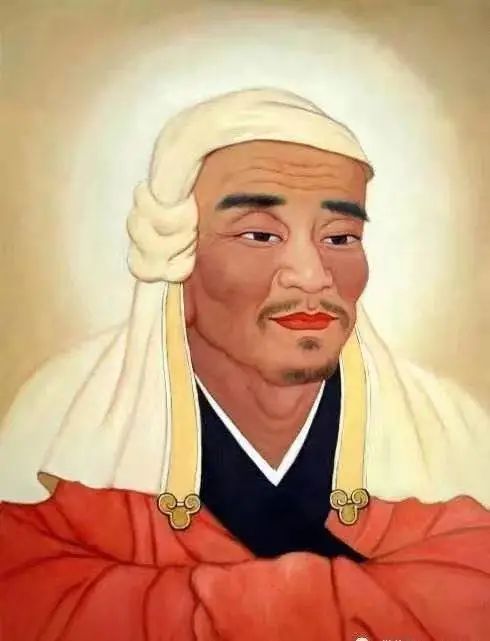

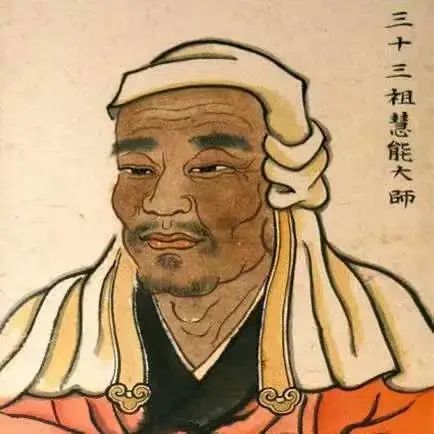

恭迎六祖大师圣诞〡在家人如何学佛修行?这位肉身菩萨早就告诉你了!

禅宗六祖慧能大师

农历二月初九

禅宗六祖惠能大师圣诞纪念日

他的出现 早被预言

惠能大师在法性寺

智光律师处受具足戒,

受戒时所登戒坛,

正是南宋求那跋摩三藏所立。

求那跋摩三藏大师当初曾预言:

“日后会有肉身菩萨于此坛受戒。”

梁朝末年之真谛三藏大师

也曾于此坛之旁种菩提树,

并对徒众说:

“此后一百二十年,

有大菩萨于此说无上乘,

度无量众。”到六祖大师时,

果然于此地广弘东山法门,

实应前谶。

他的一生,就是传奇

他目不识丁,却凭一首偈颂,

得传法衣,

他先悟佛道后入佛门,

先成祖师后为僧

本应由行人入佛门,拜师求道,

六祖一出家就收了

自己的剃度师父为弟子;

历来,只有佛的言说才能成为“经”,

他的开示被后世命名为《六祖坛经》,

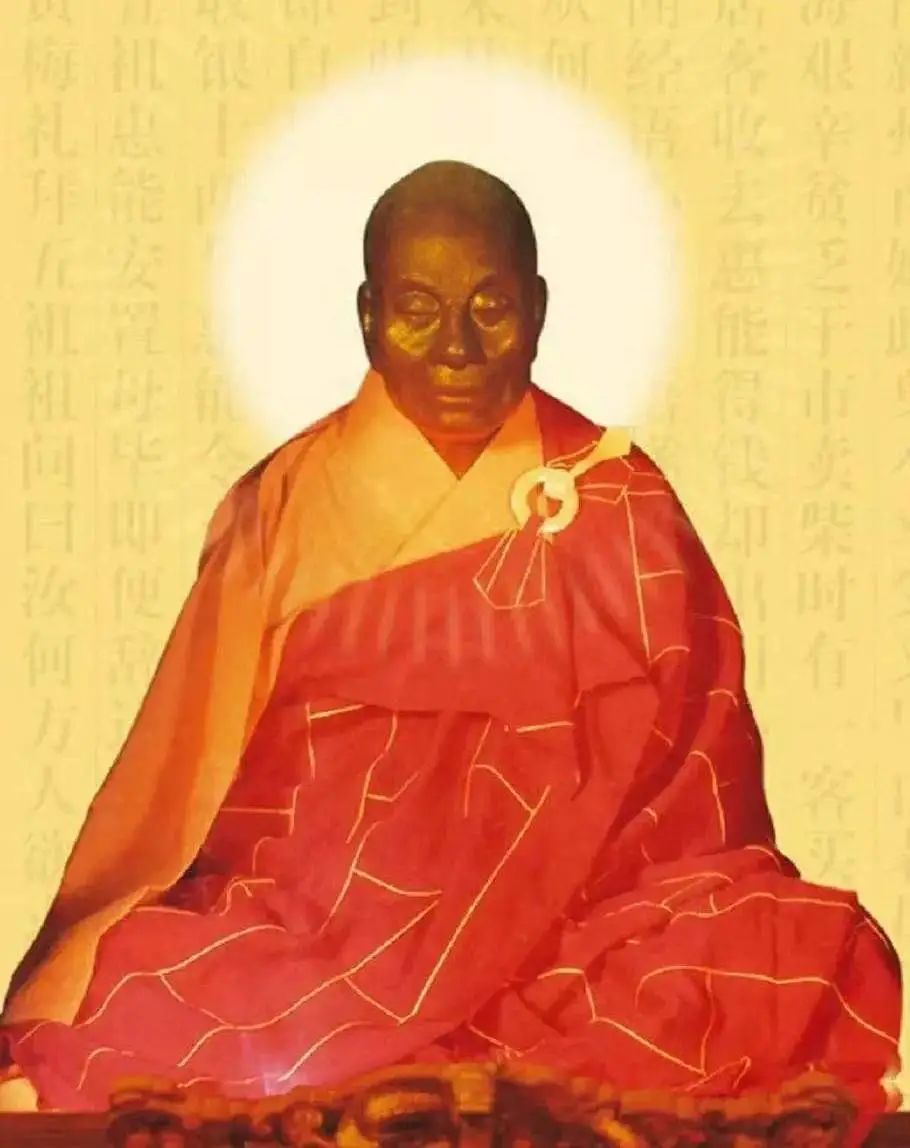

辞世后,古人讲入土为安,

六祖却肉身不腐,

一别千年,常驻人间。

他的法语,字字机锋

启迪心智,开众迷蒙

今将祖师部分经典开示恭录于此,以忆祖师德范,以飨有缘。

无所执着

何名坐禅?此法门中,无障无碍,外于一切善恶境界,心念不起,名为坐;内见自性不动,名为禅。

外离相为禅,内不乱为定。外若着相,内心即乱;外若离相,心即不乱。本性自净自定,只为见境,思境即乱;若见诸境,心不乱者,是真定也。

远离诸相

外禅内定,是为禅定。若在外境上着相,内心就会散乱;若能外离一切相,内心就不会散乱。

自心本性原是清净安定的,只因遇境起念,所以内心就乱了。如果见一切境而内心不乱,这才是真定。

自性中求

世间上的人,自己的色身就如同一座城,眼、耳、鼻、舌诸根好比是城门;

在外面有五座门,里面有一座意门,心就是土地,性就是国王,性王就住在心地上。

自性不离心地,国王就存在;自性离开了心地,国王也就不存在。所以自性若在,则身心俱存;性若离,则身心俱坏。要作佛,须向自性中求,切莫向身外去求作佛!自性若迷,就是众生;自性若觉,就是佛。

修行指南

在《六祖坛经》中,六祖为在家修行人说了一首《无相颂》。这首偈子,虽然只有十八句,但却是成佛的宝典、是在家人的修行指南。

无相颂

心平何劳持戒,行直何用修禅。

恩则孝养父母,义则上下相怜。

让则尊卑和睦,忍则众恶无喧。

若能钻木出火,淤泥定生红莲。

苦口的是良药,逆耳必是忠言。

改过必生智慧,护短心内非贤。

日用常行饶益,成道非由施钱。

菩提只向心觅,何劳向外求玄。

听说依此修行,西方只在目前。

修行人,与其天天念着戒律清规,却依然心绪难平,不如先让自己心平气和,这比光念戒律清规强得多。

修行人,与其天天强调要修禅,却心仍有邪念,不如先保证自己行为端正,这比嘴上说修禅、行动却相反强太多。

恩则孝养父母

义则上下相怜

修行人,如果想施恩,首先要做到孝养父母。“义”,仁义道德,“怜”是敬爱的意思,非可怜之意。修行人要讲仁义道德,以音容笑貌,令左邻右舍、上下之间都能和睦相处。

学佛人首先要学会报父母恩。佛陀成佛以后,也是首先想到要报父母恩。摩耶夫人往生后生在忉利天,没有机会听闻佛法,佛就用三个月的时间到忉利天为母说法。为了报答父亲的恩德,佛陀也回王宫为父亲说法。后来,净饭王去世,佛陀还以佛之尊严,在父亲出殡之际,扶着棺材上山。佛陀这样亲身示现,告诉我们要念父母之恩。

让则尊卑和睦

忍则众恶无喧

修行人,让一步海阔天空,和身边的人都能和睦共处。恶言止于智者,忍一忍,恶言自会渐渐远离。

“忍”并非懦弱,而是有力量的表现。“众恶无喧”,就是说,你能够忍,一些对你不利的事情自自然然就会熄灭。若一个人不能忍,走到哪里都会是恶声流布。能够忍耐,别人即使对我们有点意见,也能谅解。

忍和让都是营造良好的关系不可缺少的因素。六祖他老人家在一千多年前,就把营造良好人际关系的灵丹妙药给我们开出来了。若能钻木取火,淤泥定生红莲,钻木取火,需要时间和耐心。修行也是一样,任何一蹴而就的捷径,都是不可取的,修行要有一种锲而不舍的精神和坚持到底的劲头,不管做什么,都应该精进不舍地去做,只有耐得住性子去修行,污泥里面也能长出美丽的红莲。莲花是从最脏的地方长出来的,如果不脏的话,这个莲花也肯定长不好,可见恶因缘是能够成就善法的。

苦口的是良药

逆耳必是忠言

良药苦口,却最有效。逆耳话语,才是忠言。我们要能听信逆耳的劝告。很多时候,我们有缺点,自己不能够察觉,同参道友劝告你的时候,说到点子上去了,我们却火冒三丈。凡夫心里有热病,一定要吃凉性苦口的药,这样才能把我们心中的无明火熄灭下去。

改过必生智慧

护短心内非贤

修行人,若能改过,智慧自来。如若护短,修行无果。能改过就能生智慧。能够接受别人的意见,本身也是一种智慧。当朋友、善知识指出我们的短处时,如果我们不能虚心接受,还要遮护,这表明我们的心里即有“我执”、“我所”。

日用常行饶益

成道非由施钱

大乘菩萨有三聚净戒:摄律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒。饶益有情、普度一切众生即菩萨发心。我们在日常生活之中要随学菩萨,慈悲喜舍,常行饶益。布施仅仅是修福,施钱仅仅是修福报的一种方法。而成就佛道,并非只由施舍钱财一种因,菩萨修六度万行,方能成正觉,六度即:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。

扫码关注我们