记录修行笔记,耕耘我们的生命

把智慧留在人间 拾捡过去的时空 生命需要觉悟 | 笔 记 |

人的进步是不容易的,为什么提议大家要记一点笔记,写一点感想?不写下来,今天学到了什么东西,可能掉头就忘掉了。如果记下来,就可以回看,就可以把过去的时空捡起来,而不是遗失到黑洞里去。黑洞不是洞,它是一个高密度的天体,它的密度之高、引力磁场之大,连光都不能从里面逃出去。我们每一个人心中的无明,就像黑洞一样,可以吞噬时光。

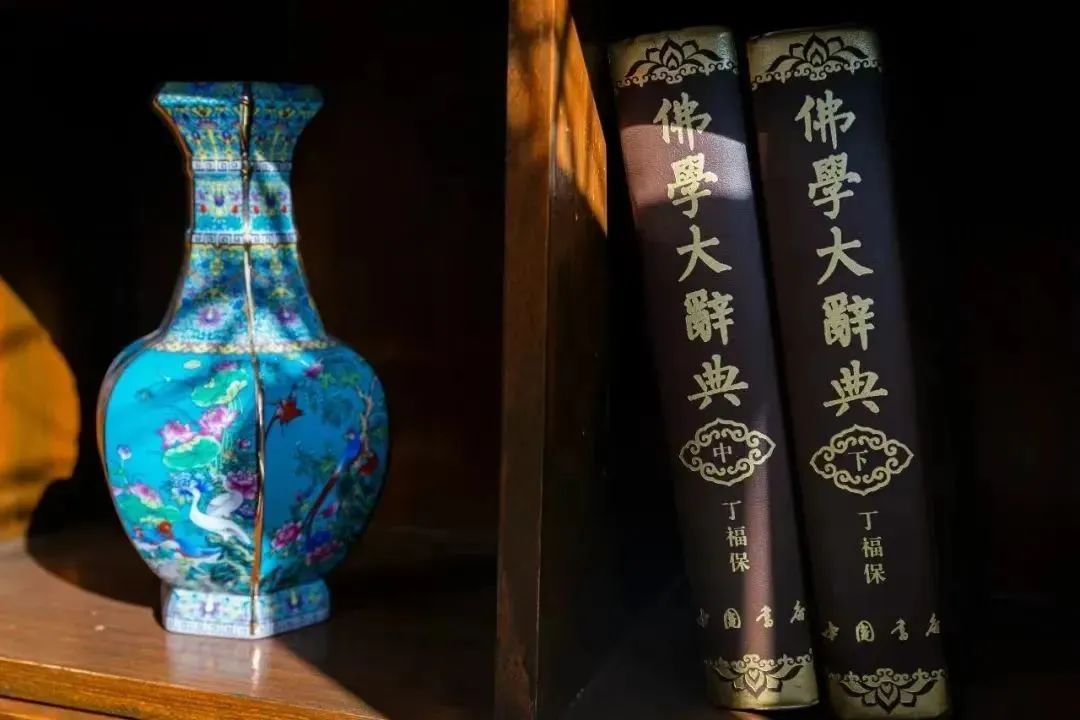

所以佛陀往劫明白一个道理,就想尽办法留在这个世界上。刻在树上,怕树皮弥合了;刻在石头上,又怕被雨水抚平了……他想尽办法把这个智慧的东西留在人间,让众生知道。

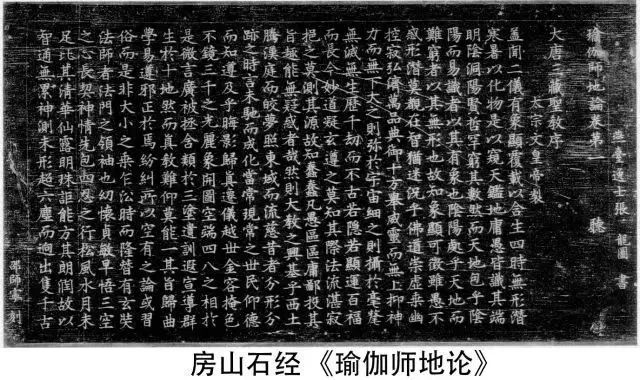

无论是菩萨,还是声闻缘觉,都是从佛口中所生的。佛的智慧音声震颤着这个虚空,震颤着我们的耳膜,触动着我们的心灵,才能够把我们从黑暗的世界里唤醒,把我们拉出来。但以后怎么办?佛陀说,我现文字相。所以就有祖师不愿经典消失,开凿藏经洞刻造石经,北京有一个房山石窟,里面就有上万块用石块雕刻的经板。

佛陀有心得体会尚且都要镌刻下来,我们有感悟了放在那里,哪一天忘掉了也是很正常的。我们现在回头看,一个月之前的事可能都不记得了,更不要说三五年前的事了。我写的一幅毛笔字,过了几年我都不知道这是谁写的,可笑到这个程度。这里面就是一种警策,是一种惊恐,这也更加提醒我们,生命需要觉悟。

你只要不觉悟、不证入永恒,那所有真实的身语意都会被吸入这个无明的黑洞。无常本身就是具有死亡特质的,无常是分分秒秒的,不是死亡那一刻才是生命的终结。

1

写闻法笔记 训练逻辑

语言重要,笔杆子更重要。所以要训练笔杆子,每天听法写笔记,就是锻炼。对佛法的记述、整理、逻辑顺序的排列,不仅用笔,更是用心。理顺的时候,内在的逻辑性就会越来越好、越来越缜密。表现出来的不仅仅是笔下的功底,开口讲话的时候逻辑性也会很强。有的人就从最初的三言两句,到后来文字越来越多、越来越走心。因此我们不仅在寺院里推广,我们也在能够影响到的一些有缘者面前推广。

不要说我们个人了,那些历史大家讲,人类的历史也是思想的轨迹。我们佛弟子如果没有产生出永恒的思想火花,这一生就像无数生的轮回一样,又将在冷漠的轮回大海里,像泡沫一样湮灭了。所以这些永恒的思想火花,才能铺就一条菩提之路。

佛法句句经典,互为因果,层层递进。具有很强的内在逻辑,纵使佛所讲的不可思议都是方法论;不可思议是方法,像无为一样,无为不是无所事事,无为是方法。

2

心越清净 过往就越清晰

我们的生活是由很多细节组成的,一般没有什么大的事件,点点滴滴拼出了这个巨幅画面。让大家写修学笔记,实际上也不是为了要你们记住什么。修行更重要的,有可能是忘掉一切。

忘掉,心灵才能清空。因为当你清空了之后,才能记,记了之后才能梳理,就像梳头一样,我们的心灵乱如麻,只有一遍又一遍地梳,才能越来越整齐。相对的,一个逻辑思维越强的人,他的心灵往往也越空灵。

我们写笔记也是这样的过程,通过记录来自我梳理。通过闻思、学习,来深度地耕耘我们的生命,将过去、现在愚痴的土壤翻一翻,板结的把它打打松。

这样能达到一个什么状态呢?心越清净,过往就越清晰;心越浑浊,过往就越模糊。我执不再很强,心灵有可能也不再顽固,获得一个比较松弛的、柔软的、空灵的生命状态。

3

日月运行规律 节气记下来

除了写修学笔记,对地球、太阳、月亮的运行规律,也要细心地去观察,把它记下来。我们的老祖先——伏羲,仰观天上的云彩、下雨下雪、打雷打闪,看地上会刮大风、起大雾,又观察飞鸟走兽,根据天地间阴阳变化之理,创造了八卦,即以八种简单却寓义深刻的符号来概括天地之间的万事万物。这多厉害!

我闭关三年,住的那个房间很小,每天在里面,就感受到这个了。一天二十四小时,哪一个角落湿,然后慢慢慢干。那个小房间,气场是转的,就是先天八卦,乾一兑二离三震四,它的方位是有的。九宫、八卦,这是最朴素的。

一年二十四节气,一个节气十五天,十五天里有三候,每一候有五天,五天有一个变化,所以一年有七十二个变化。哪一天树鼓苞发芽了,哪一天花儿开放了,都要去记录。甚至好奇心强的,竖一个杆子,看着太阳日影的短和长,从内在到外在去体验、记录阴阳变化的这种感受。

4

掌握规律相应于道

还可以去记录情绪对身体的影响。人相应于先天大道,烦恼、情绪、散乱,是如何干扰先天大道的,去总结规律,就能掌握规律;掌握规律,就能规避缺陷,趋吉避凶。吉有吉的前兆,凶有凶的规律。

动物是靠自己的本能,但对道的感受一点不缺,甚至比我们更细腻。因为猪不需要上下班,吃饱了就睡,尤其是野猪,它有自己的大规律。如果是北极熊,在北极一年有三到四个月是冬眠的,这个冬眠更是它的一种大道、一种定力。我们老是担心它冬眠的时候吃什么?狗熊真是吃自己的熊掌吗?冬眠是一种定力。当它们入定了之后,不是靠食物,是靠生命跟天地大道的相应,靠的是它入的这种定。

所以我们要打开自己的思维,探索不同的规律。高速有高速的行车规矩,飞机有飞机的飞行航线;人有人道;君子有君子之道。