谈一谈“死亡是轮回里的老友”这个话题

推荐同步收听音频

学佛的人依然要面对生老病死。但学佛的人面对这些心态很稳的,不会因为生病了,就六神无主,慌了阵脚。

修行人面对生老病死的时候,有自己的定力。因为有定力,病的苦就会降低。病带来的苦,很多时候产生于我们的心态——自我的恐惧带来的痛苦。

死亡来临的时候也是这样。当你信佛了,修行了一辈子,有很多善知识,有很多师兄弟,他们的功德力都在回向你的时候,死亡对你来说有什么好怕呢?不就那么平静地发生了嘛?!你也不会慌乱,可以平静地面对它。

死亡之后生命就结束了吗?不会啊。当这个粗大的业报身结束的时候,你的功德体就会现前了。光明、诸佛菩萨的愿力,就会在你生命里彰显出来了。

平时我们身体很好的时候,对于修行来讲,反而会让人担心。因为有的人身体很好,精气神很足,但是这往往也会强大他的我执、身执。这些执着会成为修行的障碍,障碍着修行者的禅定和智慧不得现前。

所以这本身就是矛盾:你身体很好、皮糙肉厚很好,但身体好,产生这个强大的我执,会障着佛菩萨的加持力,让你感觉不到它;当身体、生命力弱的时候,我执、我见也会降低,烦恼也不强、也不大……

那如果一辈子修行,功德慢慢地积累呢?

每天积累的时候,往往感觉不到有什么量的变化。修行中一天的清净往往不足以在当下“抵挡生死”(即“遮止轮回”)。

《佛说观无量寿佛经》中云:

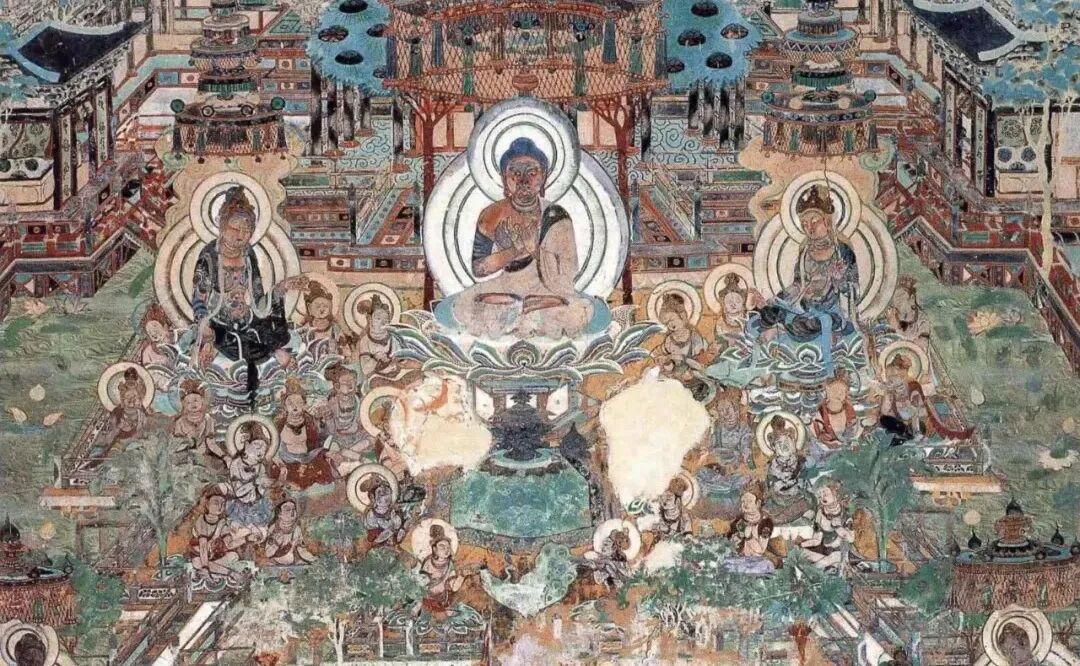

若有众生,若一日一夜持八戒斋,若一日一夜持沙弥戒,若一日一夜持具足戒,威仪无缺,以此功德回向,愿求生极乐国。戒香熏修,如此行者,命欲终时,见阿弥陀佛,与诸眷属,放金色光,持七宝莲华,至行者前。行者自闻空中有声,赞言:善男子!如汝善人,随顺三世诸佛教故,我来迎汝。行者自见坐莲华上,莲华即合,生于西方极乐世界。在宝池中,经于七日,莲华乃敷。华既敷已,开目合掌,赞叹世尊。闻法欢喜,得须陀洹。经半劫已,成阿罗汉。是名中品中生者。

但是你一辈子修行呢?这个力量就厉害了。一辈子清净的业力就能够挡生死了——在生死面前,你的功德力已经足够大了,生老病死的力量相对就会变得轻描淡写。

我们在座的师父们都很懂的,谁要生病了,谁家里什么人往生了,我们都说“以我建寺庙的功德回向给他”,我们会拣功德大的事来回向。像我们一年结夏安居下来,出家人的“腊”增加一岁,这个功德力很大的。这个功德你回向谁,对谁马上就有作用力的。

但你说我今天修了一天,这一天的清净回向给别人想产生明显的作用,这个可能性是不大的。除非你这一天是很不同的一天——你的修行已经触到法性的层面了,然后能入到报身的定了,那是不得了的,一刹那都是无量无边的功德。

总的来说,一个普通的肉身凡夫,一天的修行,身口意所产生的功德力,它不会很明显的;但一个普通的人,你持续修十年,那这个功德的体量就大了。更不用说用一辈子修行了,五十年、六十年、七十年,那就不得了了。不仅自己能了生脱死,还能影响、改变周遭的世界。

回到今天讲的主题——死亡是轮回的老朋友。修行不修行都会面对它,但是有修行的人跟没有修行的人去面对是不一样的。

一个不修行的、散乱的、甚至一生造恶业的人,死亡的时候正是他“收获”的时候。生命的弥留之际,过去所造的恶业就开始“串台”,各种业力境界就超时空现前了:人开始颠倒,身体也掌握不了,神识也乱了,甚至自己看到、感受到各种各样的冤亲债主的境界。

对一辈子修行下来的人,最后时刻正好就是戒定慧功德现前的时候。虽然有可能身体气脉会乱了,但是他的功德力,那种明澈的明觉的力量,会让自己好像已经身处在净土的宫殿里一样,已经可以体验到持戒修行最后产生的“辉煌的、定制的”生命境界。他一生修行的成果已经现前。世间的人看他好像已经不行了,气息越来越弱了,但他自己受用的境界完全不一样。

就像玄奘大师临命终时讲的那样,他说我看到满天的旌旗飘荡,诸佛菩萨祥云都来迎接我了。这是他的内境:他内在的生命这一生功德圆满、功德巍巍,他能看到自己的修行成果,看到自己的这些同学伴侣,都是诸大菩萨们现前来接引了。

外人看到的不是这样,外人看到的是他一生走过千山万水,最后连一个小水沟都没跨过,摔倒了。摔倒之后就显得身体非常地虚弱,卧床不起。

死亡对我们每个人来说,虽然是谁也躲不过的,但是修行跟不修行完全是不一样的。

所以我们才要皈依三宝,我们要修行。通过修行,就完全改变了自己的命运,改变了我们面对生老病死的境界和掌控能力,乃至最后的生命去向。

当你有强大的修行的精神功德力,面对生老病死的时候,生老病死就变得很弱。甚至这都是你修行的机会——生病,正好是修行的机会,可以消除自己的业障。对大乘菩萨发心者来说,他病的时候,都会发这样的愿:令所有众生这样的病,我今纳受。他连生个病都能生出大乘功德来:代众生受苦,承担众生的业力,愿众生能离苦得乐。

那些大成就者们的死亡叫“圆寂”,“圆”是佛世界的圆满,“寂”就是寂灭轮回苦的时刻,证不生不灭的时刻。一个大成就者不仅自己可以解脱进入法性的光明,也可以令“所有与我有缘的众生”得到解脱,抵达生命的彼岸,进入佛的净土。我们中国老话里讲“一人得道,鸡犬升天”,本质上说的也是这个道理。

死亡,是轮回里的老友

——福城弟子

一、迷乱与退失

讨论这个话题的起因呢,是因为开法会的时候,常住寺院的一位居士来说一个事情,就是有一位经常来寺院的人,查出来是某种病的晚期了,家里的小孩子年龄也不大……然后呢,就在问,这个事情要不要让师父知道。

当时在寺院的办公室里面,还有其他几位居士也在,他们也在看,就是说,哎,这样一个事情,出家人做出如何的回答和反应?

他们也说,有在家的信众啊,以前学佛的,但是因为生了病了,到医院里去经历了手术和治疗,然后出院了,反而失去了对佛法的信心:家里面的佛堂,从出院后再也没有进去过。然后叫他来寺院,他也说“不去了"。

以前也接到过类似的这种电话,有就是说,"哎呀,师父啊,我念佛吃素这么多年了,为什么我的妈妈还生这么严重的病啊?"

她似乎觉得,就是说,自己学佛吃素了,家里面就不应该发生老病死的事情。这种实际上也比较普遍的一种思想吧,就是对病和死亡的一种恐惧和排斥,不愿意去思考和接受这个生死的存在。不愿意去面对这个死亡和病苦的来临。

有时候呢,我想去回应一句,但是大多情况下都会忍住,因为不想再去刺激对方。我就往往都想回应一句,什么呢?我说释迦佛的母亲也早早的就生病死去了;释迦佛的爸爸到最后也是要病要死亡。并不因为他是佛,他的母亲或者父亲就不用去面对生老病死。那我们学佛念佛了,就并不代表,我们就可以,回避开这些话题。

(乃至说出家了,也不是说就不能生病了。不是说出家人生病了佛法就不灵了。玄奘大师去印度学习,他拜的老师戒贤论师,之前也是病的痛的都受不了了要舍报。佛菩萨跟他说你最重要的徒弟从东方来,还在路上,你的任务还没完成,你要坚持住……他只好忍着病痛继续坚持。)

二、平静与接纳

其实作为佛教徒来讲,不管是出家也好,还是在家也好,我们修行的重点,修行的核心实际上都是这个话题。都是要怎么样在死亡来临的时候,能够顺利的经过死亡,然后走向生命的光明,这是我们就是修行的重点。

但是往往我们对死亡总是一种没有做好足够的准备,包括对我们身边的亲人,当他们传来得重病或即将离世的这种消息的时候,我们有的在家居士也好,甚至出家僧人也好,都会陷入一种恐慌忙乱,不知所措。就好像在公路上两车相撞,然后他也不知道该怎么处理,慌忙的去打各种求助电话……但这不应该发生在我们佛教徒身上,因为我们佛教徒的修持就是为了能够去处理好死亡。我们所有的修持实际上都是在为这件事做准备。

我在这里想说的是呢,在理想情况下,我们作为佛教徒、佛弟子来讲的话,面对死亡应该很平静。不管是我们自己的死亡,还是周围亲人的死亡,我们应该是一种很平静的状态来面对他,来接纳他。从某种意义上来讲的话,这个死亡是我们轮回里面的老友,他跟我们的关系,甚至远远超过于我们跟今生今世割舍不下的这些亲人的关系,也远远超过我们与我们这个使用几十年的“身体”的关系。

我们总是在轮回里面跟死亡见面、相聚,不停的见面、不停的相聚。所以说,当我们再一次去经历死亡,经历自己或他人的死亡,我们应该像见到老朋友一样,跟死亡打一声招呼——嘿,我们又见面了。应该平静的去招待他。

三、谁更亲密

我们最亲的亲人,比方说我们的父母,我们的孩子,我们的身体,是我们最执着的。学佛的人,这方面稍微好一点,但大多数还执着这个身体。以上这些执着的对象,在我们整个轮回里面也都是扮演一个过客的角色啊,你今生跟他相处,也就相处几十年啊!如果你今年有40岁的话,那你跟你的爸爸跟你的妈妈啊,在轮回里面就相处了40年,如果他们还健在的话。但是这40年的相处。你可能会有情感,会有执着,但是这40年在整个漫长轮回里面的话,是非常短暂的片刻。我们有过去有曾经无数次的这种亲情的经历啊,有母子的、父女的这种亲情,但是过去的都过去了,我们都已经忘记了。

当今生的死亡再次来临的时候,当下一次的生命再次展开的时候,我们依然会忘记今生这些无法放下的、无法割舍的亲情、爱情等等这些。

《地藏经》里面也讲,在轮回里面,“父子至亲,歧路各别”。就是我们与我们的亲人,在轮回里面往往都是擦肩而过。在经历了此生之后的话,各走各的路,再次相见的次数机会可能像大海捞针,非常的渺茫;我们这个身体也是如此,一旦用过,被我们抛弃后,就不会再次使用了。在整个轮回里,我们一次次执着自己的身体,又一次次抛弃它,如果我们能看到这些过程,我们会觉得自己非常可悲,也非常可笑。

但是我们总是能够在轮回里面,与死亡相见。他总是在一次次的这个生命的节点上,把我们的业力打包,然后开启我们下一段的生命历程。他跟我们的关系远远要比我们现在执着的这些关系要亲密。

四、救度

所以说,从这个意义上来讲的话,死亡这个老朋友,在轮回里面,也是对我们有很大的恩德。就像很多佛菩萨会借着中阴(死亡)的机会啊,显现在我们的中阴状态里面来救度我们。我们普通人修行人很难在“活着”的时候达到证悟,从轮回里面跳出来,但是很多平凡人却可以在死亡的这个过程当中,通过善知识教授的法门,从轮回里面解脱。所以说,死亡跟我们的关系无比亲密,无比的亲切,同时他也是有恩于我们的。

阿弥陀佛以及很多的佛菩萨,还有佛菩萨化现的寂怒本尊等等,都会在我们死亡来临的时候,借着这个机会来展现他们的存在,希望把我们从轮回里面带出去。(实际上,佛菩萨的悲悯,这种力量、这种慈悲啊,伴随着我们生命的每一刻。就是我们“活着”的时候,佛菩萨也会化现成善知识、僧团、寺院、道场,用很多办法来接引给我们……)但是呢,我们总是处在一种颠倒里面,对于死亡如此恐惧。同时对于轮回里面的苦呢,就是说如此割舍不下。没有一种平常的心态去面对生和死,不能平等的去对待生和死。

曾经在南方的寺院,有一位年轻的女居士从二楼那么高的地方摔下来,摔在大殿的佛像前面,有人到客堂去找我,叫我上去。我去的时候,大家正在恐慌中,然后有人大声的在围着她恐慌地念佛。当时我就让大家各自散开,念佛的声音也停下来,给她腾出一片空地。然后我就站在大殿的门前,距离她大概有七八米远的样子,就这样静静的看着她,然后她躺在地上也看着我,等她平静下来之后,我才走到他面前去问她痛不痛。她说痛,我说给你送到医院去……

后来经历了手术恢复之后,她有一次跟我讲,她说,就是那一次摔下来的时候,心里面特别的恐惧,特别的害怕。但是当看到我站在那里,平静地看着她的时候,她的心也平静下来了……听她这样讲,我当时就想跟她说,谢谢你对出家人的信任。

以前我们一起受戒的一位师兄,70多岁出家跟师父,出家几年之后呢,他就得了重病。回到老家他儿子的寺院去治疗。到最后,在生命的最后的时候,居士们去看他,他呢,就在手上写了一个“死”,然后目光坚定的给周围的人看。我听到这个消息后,那我心里面就觉得啊,这位师兄他已经无惧死亡,他往生应该没有问题。

后来师父在他生命的最后的阶段跟他视频对话,在视频里师父也跟他说,你好好念佛,你往生没有问题的啊,放心!

师父还给我讲过,我们这个传承的一位祖师,在他自己寿命将尽的时候,一个人悄悄离开弟子眷属,走到无人的峡谷,躺在地上,两手交叉胸前,平静地离去……

这是我知道的比较少的,能够平静的面对自己的死亡,然后去进入死亡的这样修行人的故事。

五、逾越

那另外呢,还有一点呢,我们身边的人有的人故去了,我们会为他们伤心,但是从根本上来讲的话,我们如果没有觉悟,我们也要为我们自己伤心,为什么呢?因为,我们身边的人离世了,年老的或者是年轻的,我们可能还要在这个世间生活10年、20年、30年,你有可能比他多看几十年的这个世界,但是这又怎么样呢?就是这轮回里面,你比他多活10年,多活20年,多活50年,在整个轮回里面,这个是没有太大区别。相对整个轮回,这个时间很短暂,可以忽略不计。

就是在整个漫长轮回里面,如果没有觉悟的话,我们比别人多活100年,跟比别人多活一秒钟,这两者没有太大的区别。

所以说我们当看到别人的死亡的时候,我们要想想我们自己死亡的时候,那要怎么样去面对啊?

我们可怜别人的时候,也要可怜可怜我们自己啊。我们自己也是在一次次的经历死亡,一次次的与死亡的老友相会,一次次的与解脱的机会错过啊,奔赴下一个无序的生命的。这个是非常可惜。

所以,当死亡这个老友再次来临的时候,我们要怎么样去招待他,怎么样去款待他,怎么样借助他给我们的时间,给我们的窗口,借助善知识三宝的力量,从轮回漩涡里逾越出来。

2025.9.11于福城

附:

《佛说五母子经》

吴月氏国支谦译

昔者有阿罗汉在山中奉行道业。有一小儿年始七岁,大好道法,辞母出家,求作沙弥,随大沙门,于山中学道,给师所须,诵经行道,时无有懈。至年八岁得慧眼,能通视无极;耳能彻听,天上、天下所为善恶,皆闻知之;身能飞行,所在至到能分一身及人自化,无所不作;自知宿命,所从来生,及人民、蚑行、蠕动之类所经历善恶之道,皆悉知之。先世宿命为五母子时,便坐自笑。

其师问:“何等而笑?”

沙弥答言:“无所笑也。”

师曰:“是山中亦无歌唱、伎乐,汝笑嗤我耳?”

沙弥答言:“不敢笑师,但自笑耳。我一身为五母作子。母皆为我昼夜啼哭,感伤愁毒,不能自止;常念子忧思,未常忽忘。我自念一身而忧毒五家,以是笑耳,不敢笑师。

“我与第一母作子时,比邻亦复生子,与我同日而生。其子出入行步,我母见之,便悲念:‘我子在者,亦当出入行步如是。’愁毒泪下如雨,悲言念子。

“我为第二母作子时,我短命又早死。我母见人乳儿,便念乳我,悲哀涕泣,言念我子。

“我为第三母作子时,我年十岁,复少死。母临食悲哭泣泪,言念:‘我子在者,亦当与我共食。舍我死去,使我独食。’哽咽言念我。

“复为第四母作子时,我薄命先死。我等辈娶妇,我母见之,即念:‘我子在者,亦当为子娶妇。’言:‘我何负苍天而杀我子!’

“复为第五母作子时,我始年七岁,好道辞家,舍母随师,入山求道,得罗汉道。我母日日啼哭言:‘我生一子,随师学道,不知所在,饥饱寒温,不知生死,不复相见。’愁毒言念我子。

“是五母适共一会,各各言亡我子,相对啼哭,不能相止。是我一身一魄,展转而与五母腹中作子,固疑惑人,而使众悲哭发狂,但共念我一身耳,各欲自杀,是故笑耳。

“发念世间凡人,不知死当有所至生,皆共言死耳。凡人何能知死当有生,作善自得其福,作恶得其殃,不有所遗人。在世间皆为恶业,无所畏难,死后当入泰山地狱中,苦痛极哉,后悔无所复及。

“我厌世间勤苦,故辞父母,入山精进求道。今我目见畜生、饿鬼、地狱中代之恐怖。今被蒙佛恩,得闻经法。今我日夜怜伤五母不能自脱反忧,我所求愿皆以得,念世间人展转相生,亦复相笑,无有休息。身皆归土,魂当所作,随其善恶,皆不能自拔。断其恩爱,能离贪欲,可得度脱。我以不复与生死会,我恨身以断,如人不种,当泥洹道最乐,长复与勤苦。”

为师说之,已便飞去。