当寒山寺的钟声,遇见三星堆

宋 寒岩积雪图

天台山有一个寒岩,相传寒山大师曾在此隐居七十多年。

就像孔门七十二贤之首的颜回,虽然“一箪食、一瓢饮、在陋巷”,但他的精神世界丰盈无比。孔子每每提及这位弟子,欣悦赞叹之情都溢于言表。

同样,寒山大士一生为我们示现的也是物质上尤为简约。在大唐盛世,他过着非常简朴的生活,却拥有强大的精神世界。他具有穿透性的智慧、悲悯苍生的胸怀超越时空。

所以寒山诗传世一千三百多年,从不同程度上影响了中国人的品格。它超越文学格式的范畴,成为宋元明清历代文人共同的精神源泉,可以说历代的精英,没有不受他的诗熏陶的。它滋养着一代又一代的中国人,潜移默化地成为中华民族的一份美好基因。

唐代还有一首家喻户晓的诗叫《枫桥夜泊》,“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”。当月亮落下,大道的音声慢慢隐没,纷乱的杂音如迷雾般充塞于天地间,人心迷茫。这是千百年来,人类需要面对的共同困境。

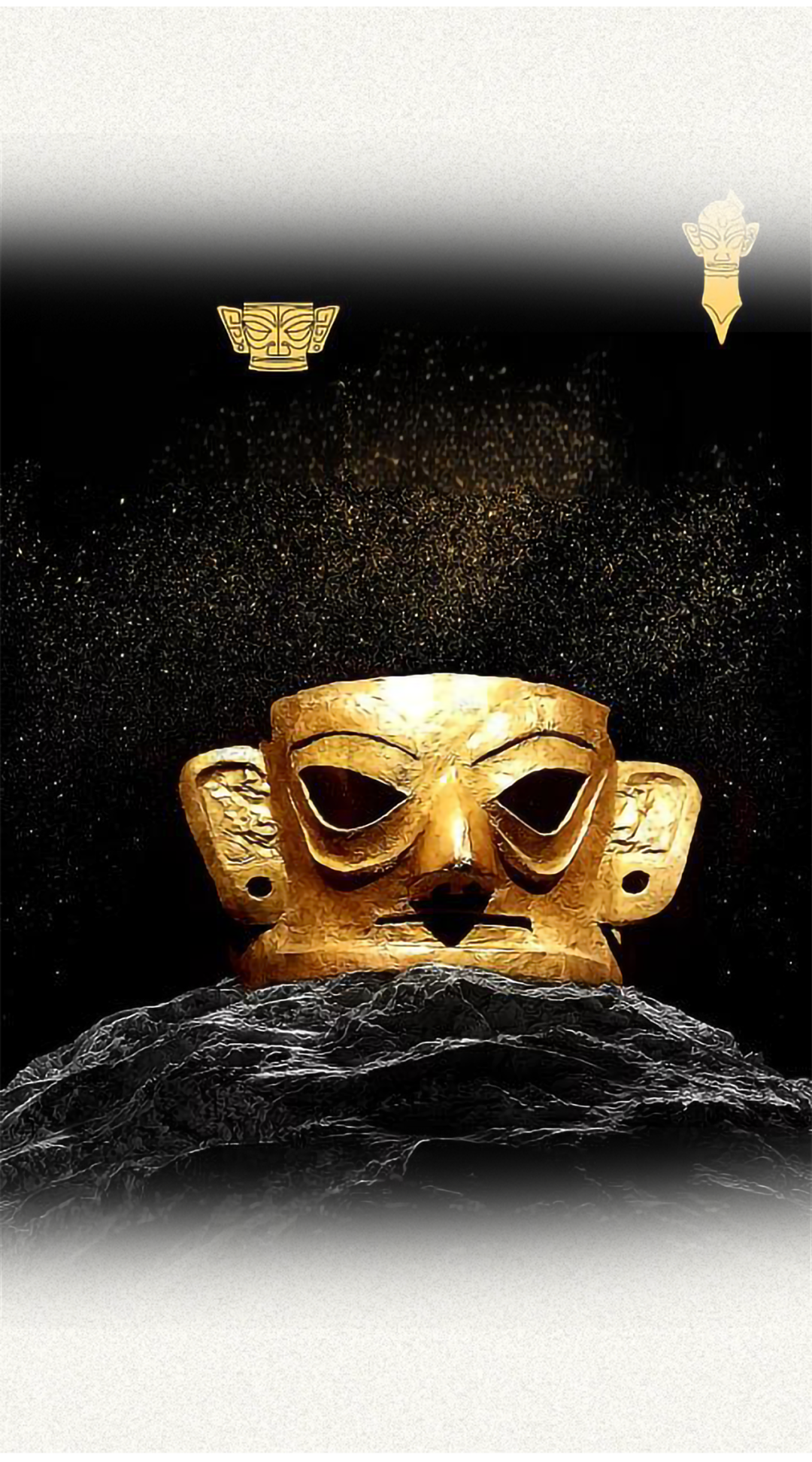

如何将大道的内涵具象立体地呈现出来?古人选择用那个时代最先进的技术、最稀有的材料,去打造清晰诠释“人天相应、人天合一”的“教学工具”,举天下之力去传递大道的信息。三星堆的青铜造像,便是这一理念的生动体现。

《蜀王本纪》里记载:“蜀王之先名蚕丛,后代名曰柏灌,后者名鱼凫。此三代各数百岁,皆神化不死,其民亦颇随王去。”古蜀的先王带领子民修行,不仅达到寿命绵长的境地,更实现了“神化不死”的超越。何为“不死”?就是当一个人体同大道,达到“天人合一”的境界时,他的生命便超越了生死,这就是老子说的“死而不亡者寿”。

古蜀的先王们达到了“不亡”的生命境界,天下百姓“亦颇随王去”,追随他们,共同进入与道合一的至高生命境界。

所以三星堆文明不仅仅只是青铜器的辉煌,青铜器只是折射了大道的文明之光。在那片古老的土地上,古蜀的王与民早已跨越了我们所在的维度,步入了宇宙中更为高级的文明序列。此刻,他们或许正静静地看着我们这些仍在迷途中探寻大道的后人。

“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”我们这些生命的过客,能否找到心灵的故乡、寻到自己的本来面目呢?穿透迷雾的钟声,正引领着漂泊于生死海中的游子们,引领我们回家。