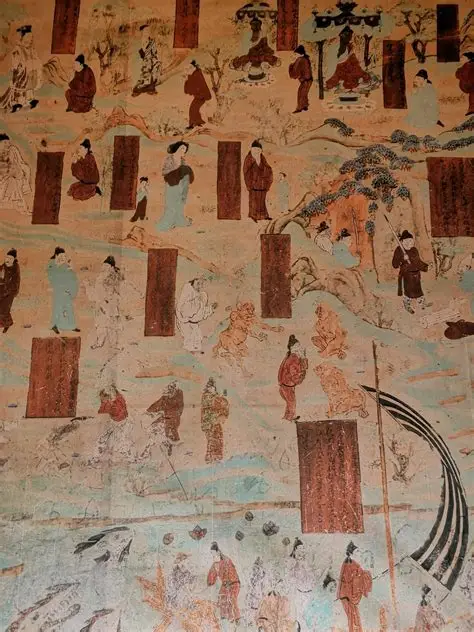

忆念父母恩,一种天然且朴素的情感

佛陀为了策励我们报恩,讲到报父母恩,甚至用自己做比喻。佛陀在经典里说你恭敬父母“等同无异”,就是说“你供养父母跟供养佛是等同无异,没有差别的”。

悲母在时名为日中,悲母死时名为日没;悲母在时名为月明,悲母亡时名为闇夜。是故汝等,勤加修习孝养父母,若人供佛福等无异,应当如是报父母恩。

——《大乘本生心地观经》

但是在某种因缘下,佛陀说你今天供养父母比供养我还好,这是佛陀慈悲,就是为了度化那人的父母。因为佛知道这一碗饭下去,他父母度化的因缘就成熟了,佛陀宁愿说“我今天不吃了,你拿回去给父母,你这碗饭就会度了父母的”。度众生跟吃饭比起来,佛陀认为度众生更重要,自己饱不饱不要紧,只要众生能得度怎么样都可以。

所以,就有一句话传播度很高的,也是我们祖师写的:“不孝父母,拜佛无益”。父母都不孝顺,对你恩德这么大的人,你都不孝顺的话,拜佛有什么意义呢?当然这个也要看的,有的父母确实没有太多的理性,因为父母也是人嘛,人是千差万别的,什么样子的人都有,现实的世界就是这样。如果你这个孩子还有理性,觉得自己学佛,修功德,“我替父母修,替父母忏悔”,把这个功德回施给父母,这也是一种孝。

这就是不得已的孝,因为这个世界太千差万别了,佛是智慧圆满的,但不代表父母的智慧都是圆满的,也不代表他们的道德都是崇高的,都不一定的。为人子孙怎么办?正面的孝你又能忍受多少?

我们来果老和尚是孝子,我们虚云老和尚也是,为报母恩从普陀山开始三步一拜,拜到五台山,我的第一个皈依师父我们的明旸大和尚也是,他到哪里把妈妈带到哪里。我师父悟公上人也是,有人带口信来说你两个哥哥都被抓走了,妈妈在家很伤心,师父听到之后哭了三天,国清寺就再住不下了,然后向常住告假说要回岱山去了。师父在国清寺学了十年都已经得受用了,所以师父离开国清寺的原因是这样的。

师父回到家乡之后,在离家很近的一个寺庙挂单(住在那里),每天可以回家陪妈妈,修行也不耽误,尽孝也不耽误。师父就是这样给妈妈养老尽孝,最后送终。

我亲近师父的时候,师父已经七十岁了,但是不管他七十岁还是八十岁,我们师父只要一谈到妈妈,马上就是一种童真的状态,满眼是光,特别幸福;说:妈妈长得很清秀,眉毛是慈眉,耳朵大大的,头发梳得整整齐齐的。我们师父说起妈妈,就像很多大德一样,无论你是再好的修行人,再高的高僧大德,一提到妈妈,那就是自己心中的菩萨一样的,那种对父母恩德的怀念,那种生命的甜蜜是无法比拟的。

孝心不分修行与否,但是我们信仰,学佛了之后,作为孝它是一种学处,只有佛陀才能尽其善美,才能挖掘得这么彻底,世间没智慧的,他都认识不到这一点。所以学佛跟尽孝是不矛盾的,不学佛你就很难知恩报恩,如果没有孝心,你学佛就找不到发力点,你要做菩萨,又从哪个资源里生呢。说是对“如母一样的众生”发菩提心,如果对真正的亲生父母你都没有找到恩德,又怎么能跟其他众生称“如母有情”呢?

你思念自己的妈妈,你要想妈妈的恩德来思念,然后转到“一切众生过去世都做过我的妈妈”,所以再把这种念恩、知恩、报恩普及到天下一切众生头上,然后发起广大的菩提心。只要有一个众生没有成佛,没有离开苦海,就是“我的妈妈”还在受苦,我怎么可能抛弃她,自己享受去呢。就是这样的,所以成仁、成贤的心是很朴素的,是很天然的一种情感,学佛,不是很奇怪的东西。学佛就是来自于人性,人性到极致就是成佛。为什么要积累资粮,因为报答父母的恩,你要有本钱,有能力才能报答他们。

回向

愿以此功德 普及于一切

我等与众生 皆共成佛道

扫码关注 宁波慧日禅寺

您的每一次转发,都将点亮一盏心灯!