《唯识三十颂》第十课|明思量能变与明了境能变

继续上节课内容,主要学习正文「广释明唯识相」中的「明能变相」,「明能变相」又下分三章,今天主要学习第二章「明思量能变」后四科和第三章「明了境能变」的前四科。

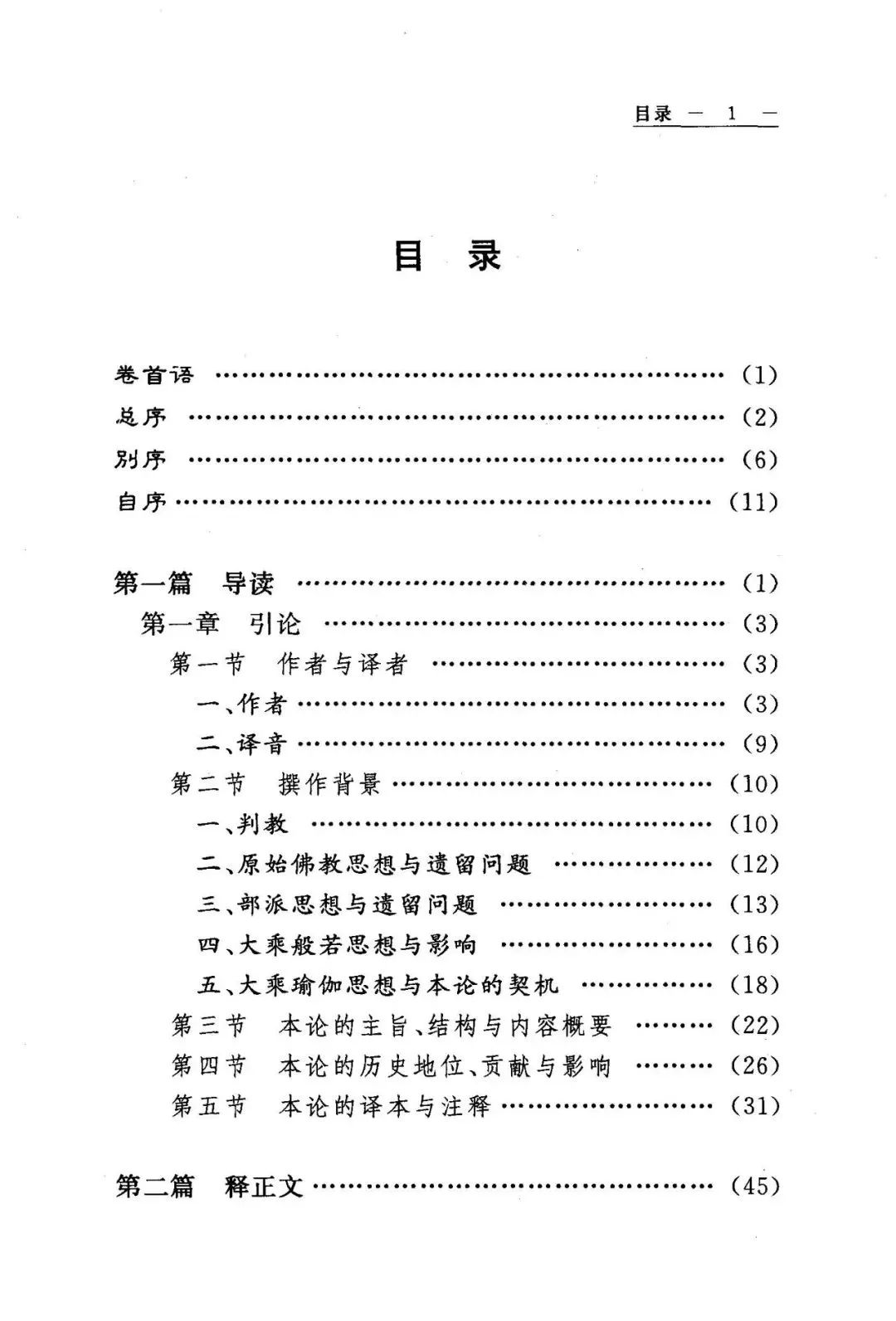

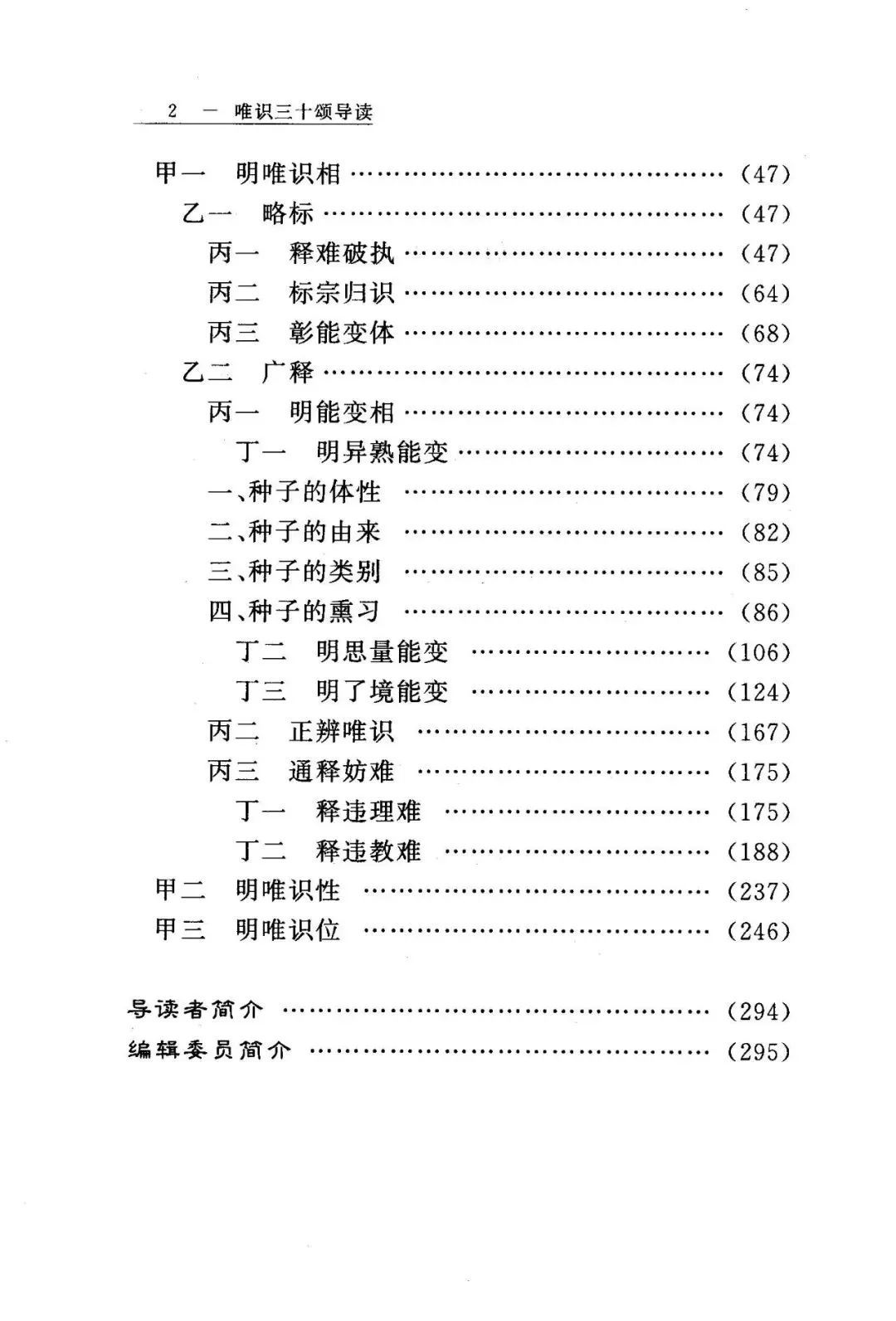

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

乙二、广释

丙一、 明能变相

丁一、明异熟能变

丁二、明思量能变

(一)总说

(二)释末那的名义

(三)释末那的所依

(四)释末那的所缘

(五)释末那的体性

(六)释末那的相应心所

(七)释末那的德性

(八)释末那的界系分别

(九)释末那的伏断位次

丁三、明了境能变

(一)总说

(二)释前六识的差别

(三)释前六识的体性

(四)释前六识的德性

(五)释前六识的相应心所

(六)释前六识的所依

(七)释前六识的俱转与不俱转情况

(八)释前六识的起灭情况

【音频:00:00—27:08】

左右滑动查看更多

上节课,我们把末那识相应的十八个心所,第一个部分四根本烦恼——我痴、我见、我慢、我爱,这个内容说过了。

这节课,我们继续学习第二个部分“五遍行心所”——触、作意、受、想、思。前面末那识也说到它们五个,遍一切识、遍一切时、遍一切处,所以叫“遍行”。

这个“受”我们特别强调一下。受有舍受、苦受、乐受。人都追求乐受,没有人喜欢苦受、忧受。我们修行人就更不要有忧,这个忧其实是有爱。不管是对父母、亲属,还是财富,都不要去贪念执着。你对什么执着,就会有忧。

接下来看慧心所。“第三类与末那相应的是‘慧’。”‘慧’是五别境心所之一。”五别境心所:欲、胜解、念、定、慧。慧心所,通有漏、无漏。在凡夫阶段,“慧”是带有染污成分的,跟我、我所相应。得圣道之后,“慧”就跟无漏的圣道相应了。

下面是八随烦恼心所。“第四类与末那相应的是八随烦恼心所,即是惛沉、掉举、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知。”

(1)惛沉

打比方你在禅堂里静坐,没有用上功的时候,特别是早餐和午餐后这一支香就容易惛沉。惛沉时心里面是一片蒙的状态,是睡眠的前相了,严重一点就会睡着。惛沉的时候,修观是修不来的,没有明了心,是昏昧的状态。

(2)掉举

掉举分身掉举、语掉举、意掉举。身体掉举就会坐不住、想动;语掉举,就会想说话;意掉举就是胡思乱想。人一掉举,就不能修止。本来修止是对治掉举的,但是这时候心不攀所缘境了,想其他的事去了,所以就不能修止。

(3)不信

是不相信因果,不相信三宝真实的功德,不相信佛陀说的无我、无我所。总的来说,他内心中有一些邪知邪见,所以不相信。

(4)懈怠

是针对修学善法、断恶法来说。不能修善,不能断恶,这就是懒惰,就是懈怠。在六波罗蜜里,精进波罗蜜是通戒定慧的,只有通过它,才能成就一切功德。

人一懈怠,一事无成。人为什么会懈怠?当然身体有病是一种情况,那是短时间的。还有的是习气,他过去生就这样,对名利也不感兴趣,对修道也不感兴趣。

所以,我们一定要发愿,没有愿力自然就会懈怠。希望我们每个人都有美好的愿力,一年读几本书,做哪些事,修哪些福报,提前去规划。

(5)放逸

“于染、净品,不能防修(不能防染,也不能修净),纵荡为性,障不放逸,增恶损善所依为业。由末那与放逸相应,故纵荡于我慢,不能体认无我。”人放逸的时候,不能防止这个染污的法侵蚀自己,也不能修清净无漏的戒定慧的境界。

(6)失念

“不怕念起,就怕觉迟。”我们凡夫起妄念、失去正念是常态。正在背书、看书,有可能就会打妄想。打妄想就是第一个念头跑掉了,这是很正常的,关键是我们要有觉知,要把它收回来。时时要保持正念,这不容易的。

(7)散乱

掉举有时候还是在一个境界上,一直想某一件事。散乱可能一会儿想这个,一会儿想那个去了,可能会攀缘很多的境界。有了散乱,就不能得禅定。

(8)不正知

就是面对境界的时候,不知道那是无常的、无我的、不净的。如果有正知,面对一切境界的时候就会有智慧,知道是无常的。不管是好事、坏事,健康、生病,其实它都是无常的。知道这个无常,是很妙的,心里就会少很多忧虑。

【音频:27:09—29:51】

左右滑动查看更多

在善、恶、无记当中,第七末那识属于哪一个呢?

《唯识三十颂》说:“是有覆无记性所摄。”为什么是有覆无记呢?“覆”是指烦恼,因为第七末那识有四个根本烦恼——我痴、我慢、我见、我爱,所以叫“有覆”。

为什么是“无记”呢?第七末那识虽然执着第八阿赖耶识为我,但是它不造善业,也不造恶业,叫无记。

【音频:29:52—35:10】

左右滑动查看更多

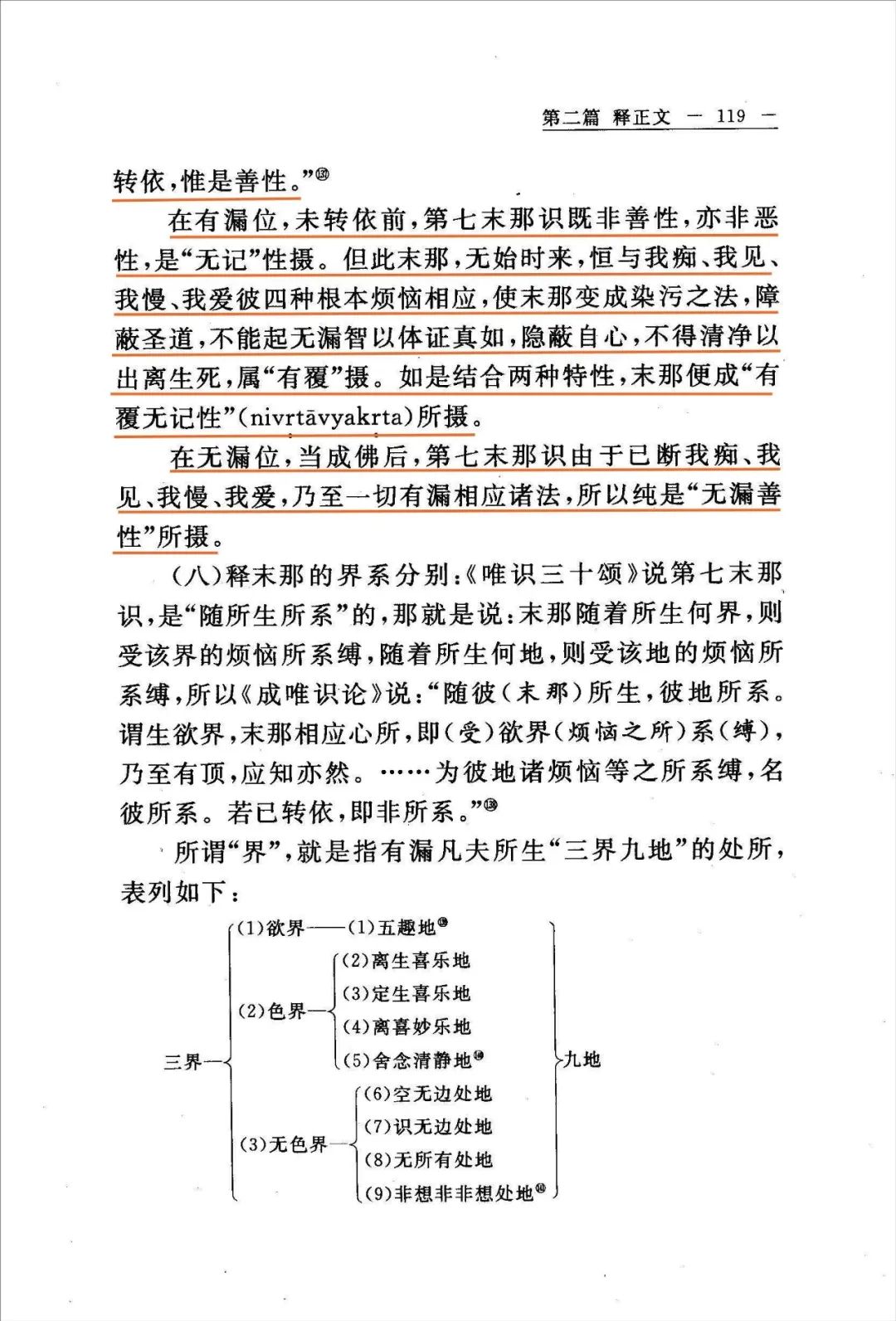

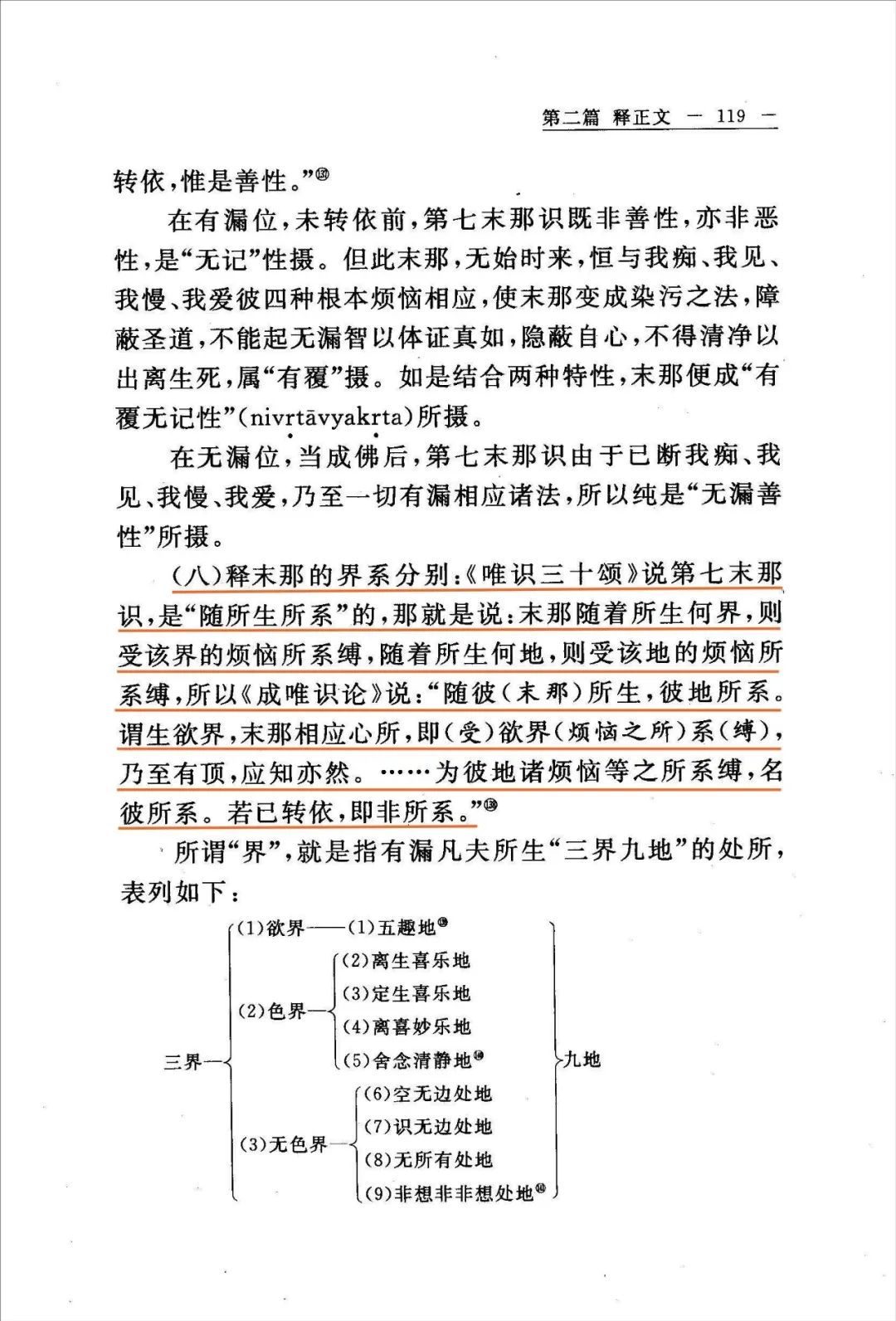

第八,说末那识是“随所生所系”。也就是说,末那识是随着阿赖耶识而生,三地九界当中,在阿赖耶识在哪里,末那识就在哪里。末那识一直执着阿赖耶识不放,跟随它,执着它的见分为“我”不离开。当然成佛之后,第七、第八识都不入三界九地了。

【音频:35:11—41:54】

左右滑动查看更多

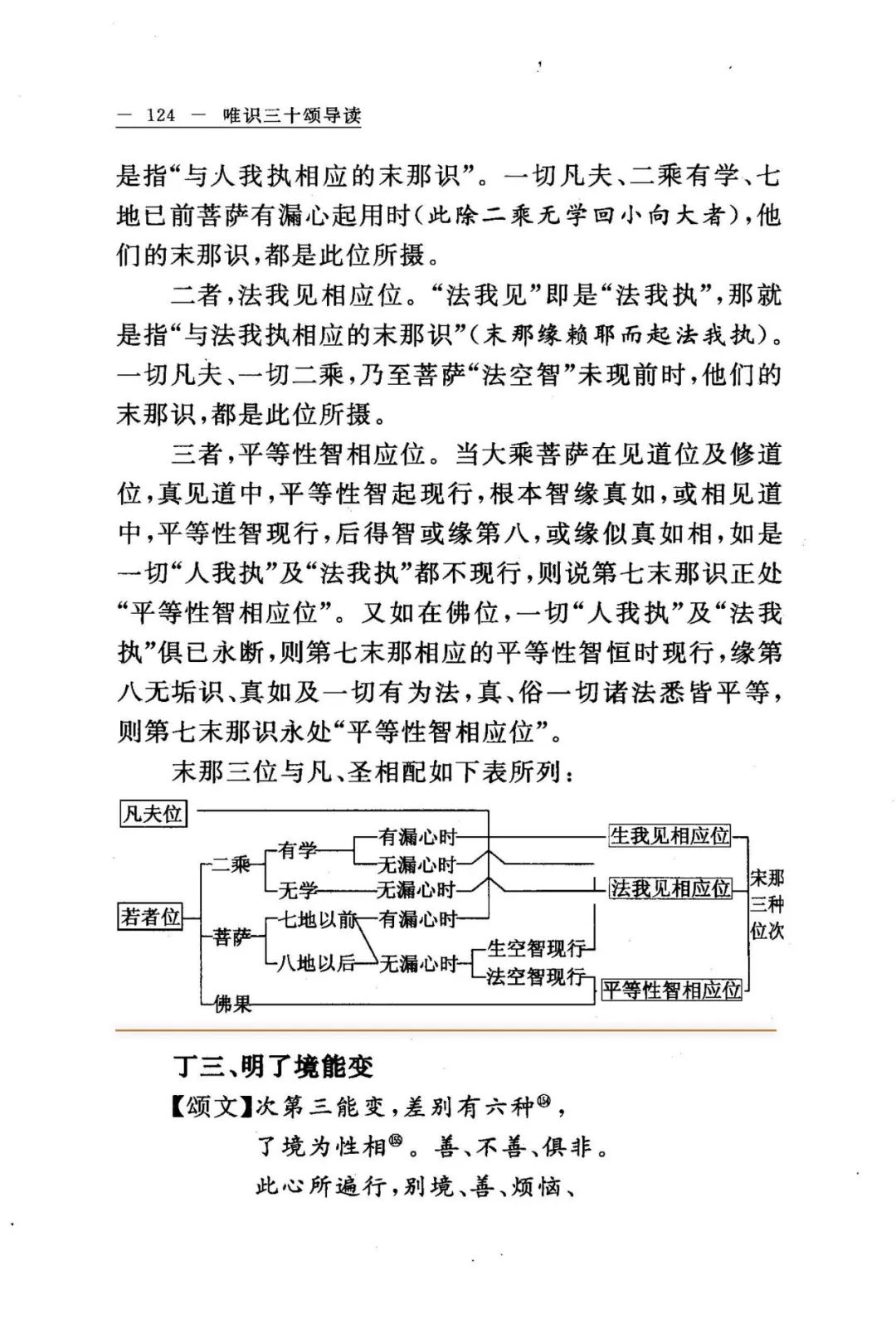

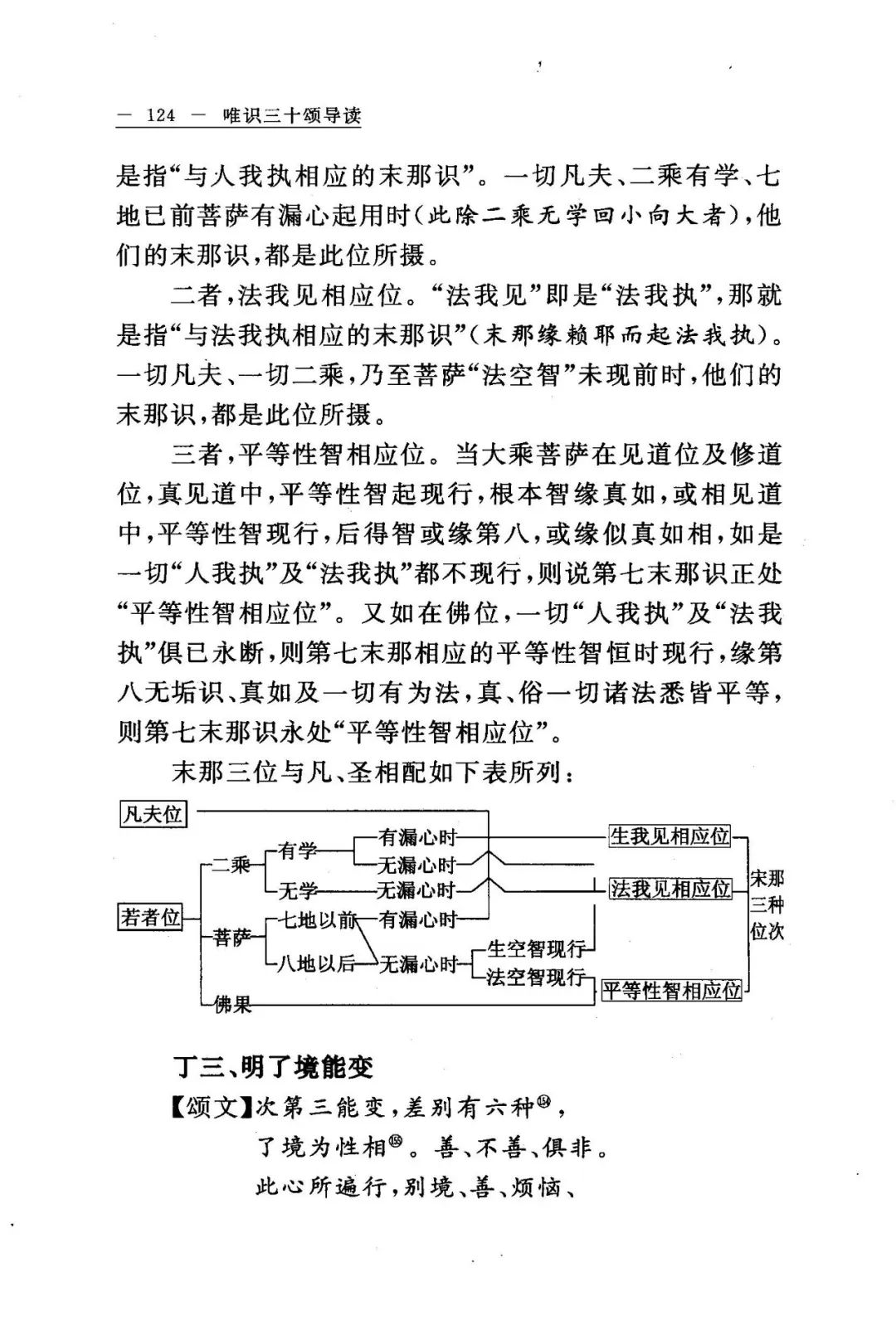

下面第九个部分,我们看一看末那识的伏断位次。

“阿罗汉位舍,出世道无有”,就是说,第七末那识真正要断,要到阿罗汉位。在初果、二果、三果这个阶段叫暂伏位,暂时把它伏住了,我痴、我见、我慢这些烦恼不躁动了,我、我所也不执着了。但初地菩萨、初果圣人有时候也会失去正念,也会起我执,不过他第二念马上就觉醒了。

【音频:41:55—01:06:11】

左右滑动查看更多

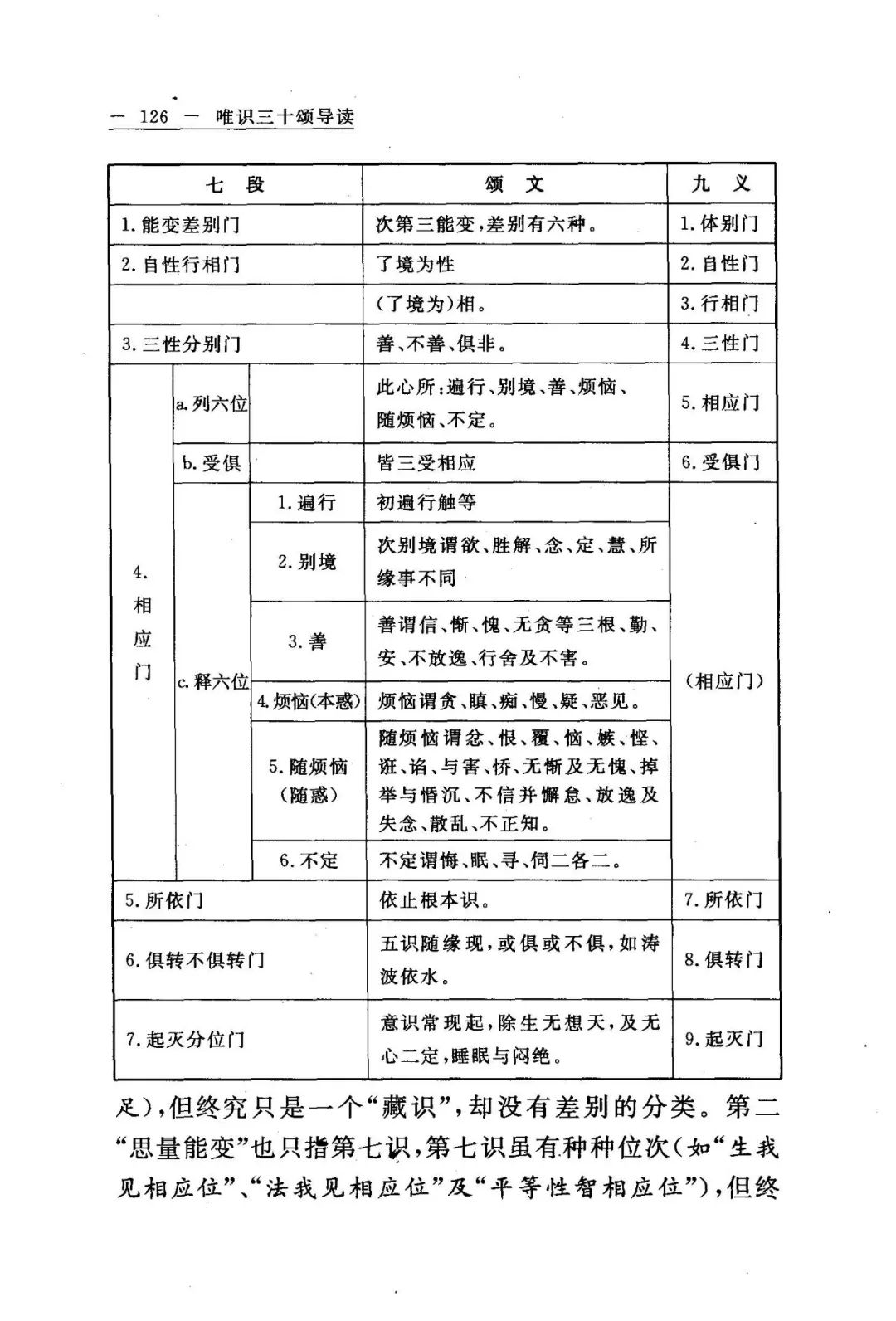

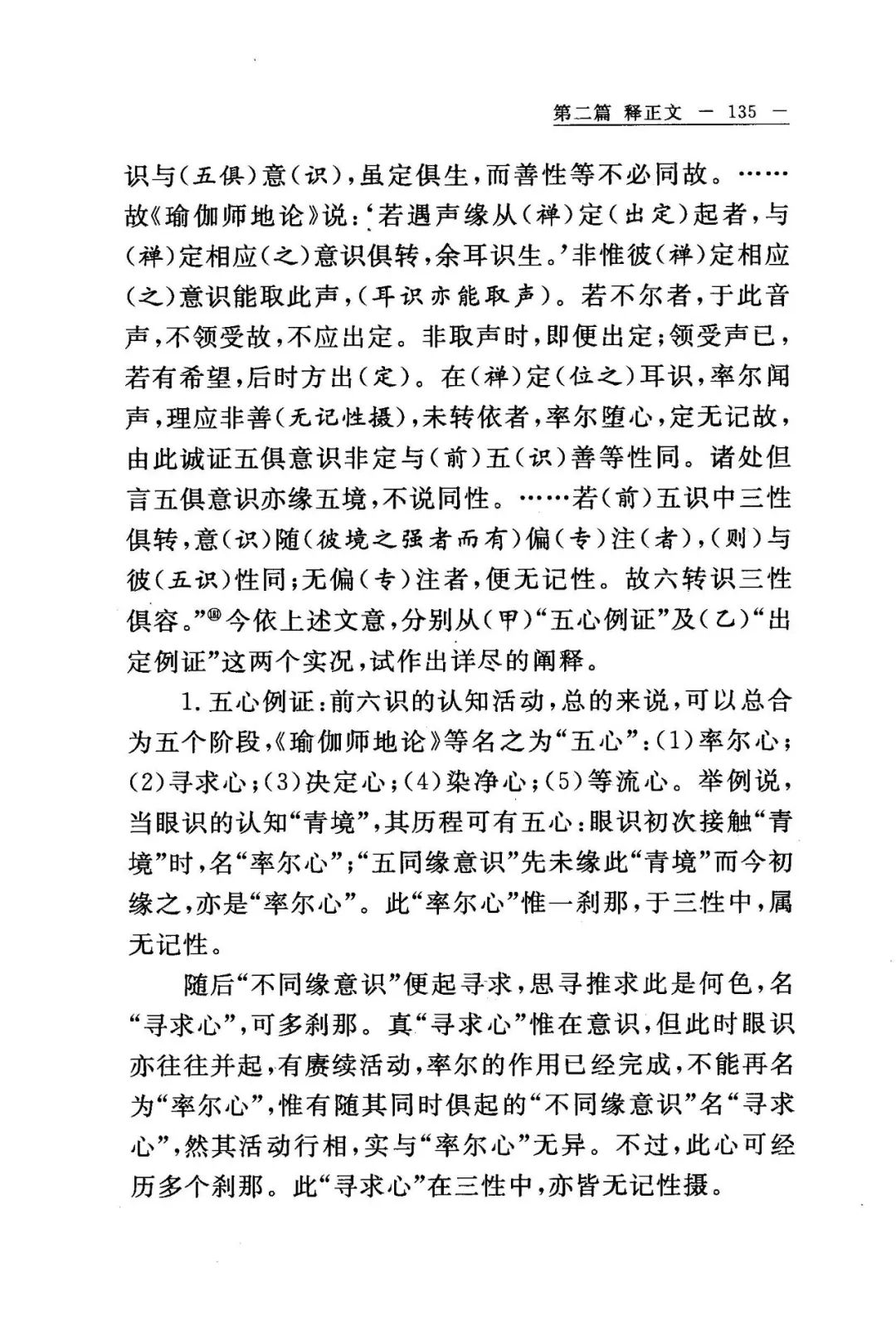

前面异熟能变、思量能变,我们都学习了,现在是第三个能变,“了境能变”。“了境”是指前六识,一共有九个颂。《成唯识论述记》里面把它分成七段九义,这里有个表格,列得很清楚。下文就是从七个方面来解释这九个颂。

第一,差别。“前六识差别:三能变中,第一异熟能变,是指第八阿赖耶识;第二思量能变是指第七末那识;第三就是了境能变。”

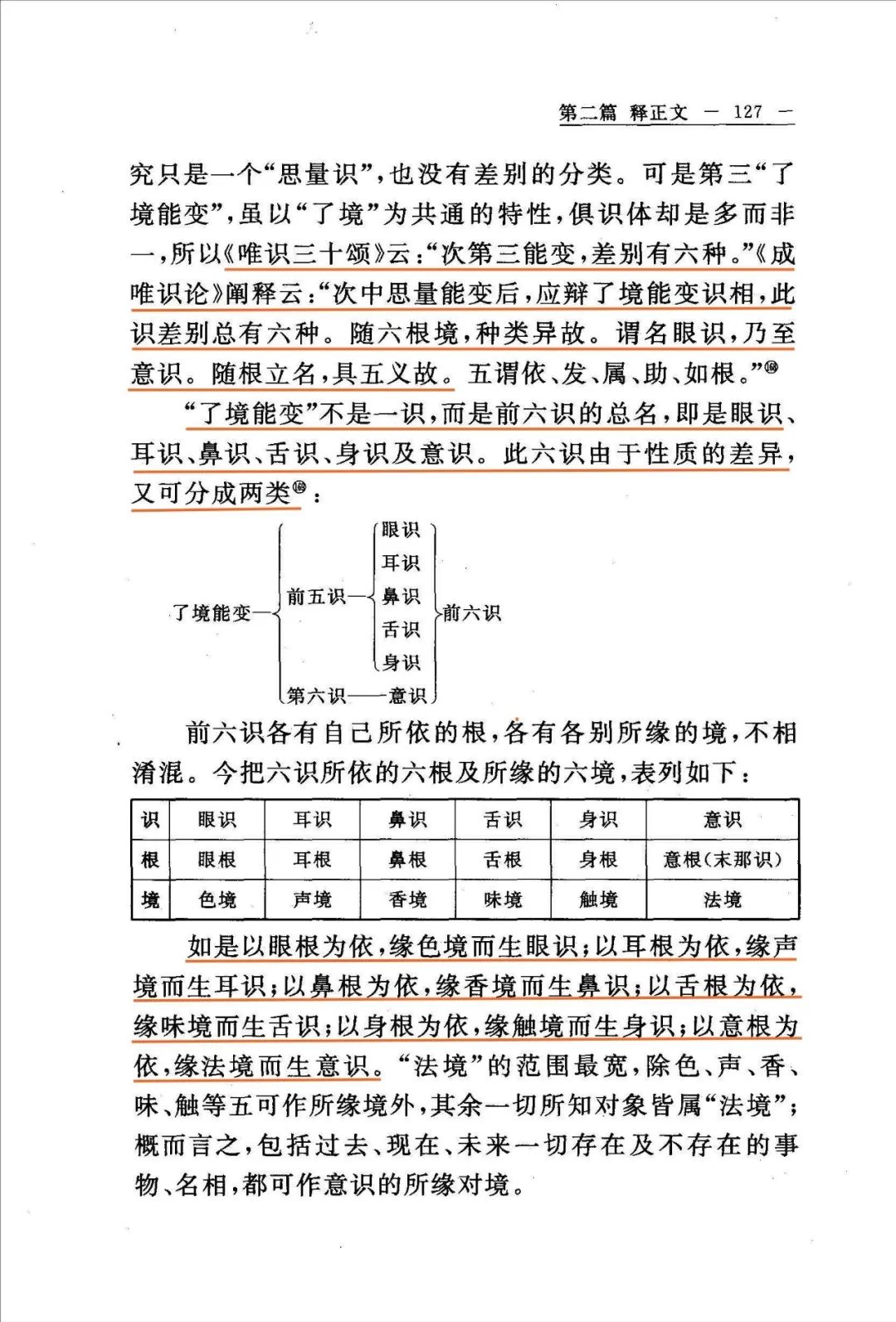

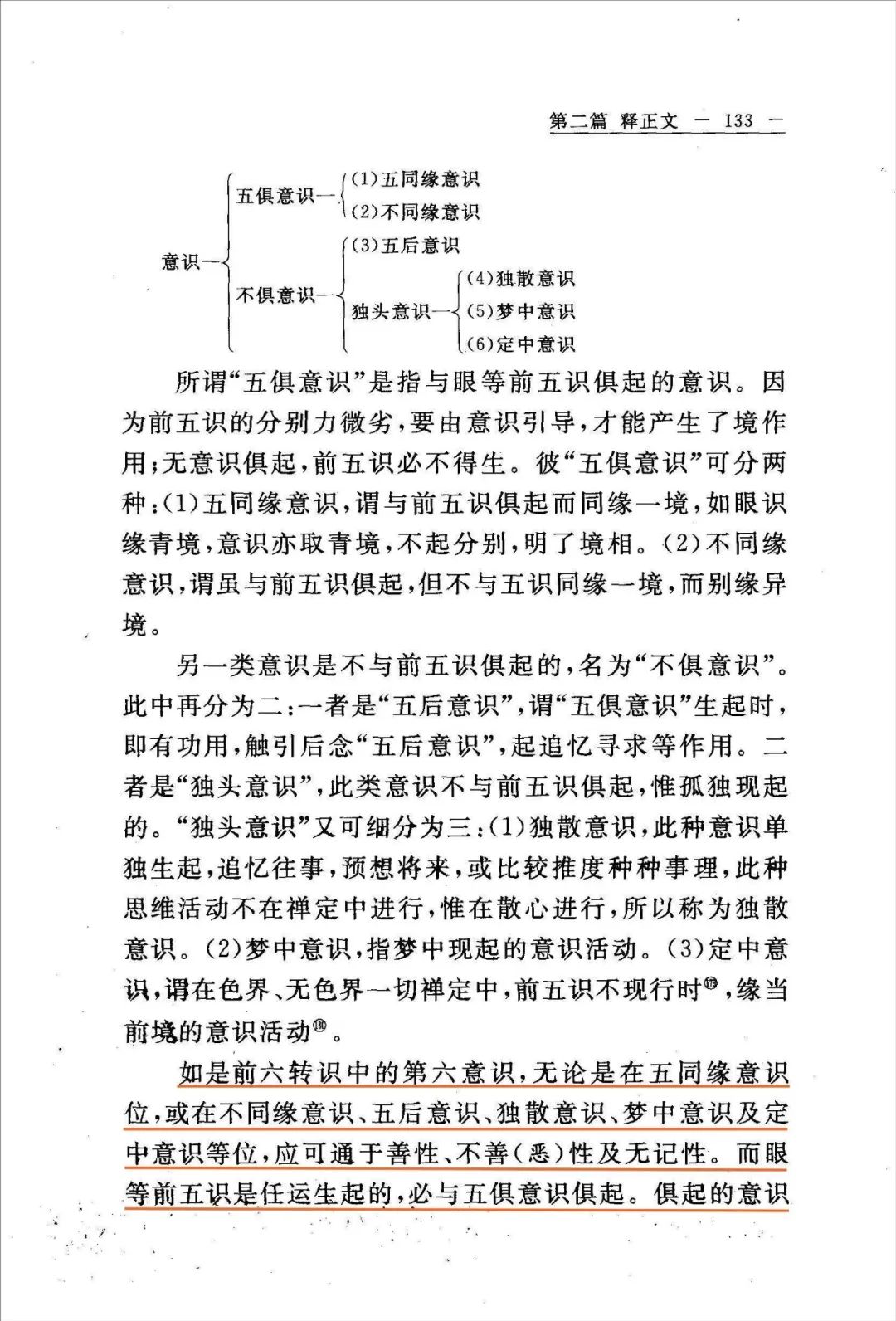

“了境能变”不是一识,它是前六识的总名。根据性质差别,可以分成两类:一个是前五识,眼识、耳识、鼻识、舌识、身识;一个是第六意识。

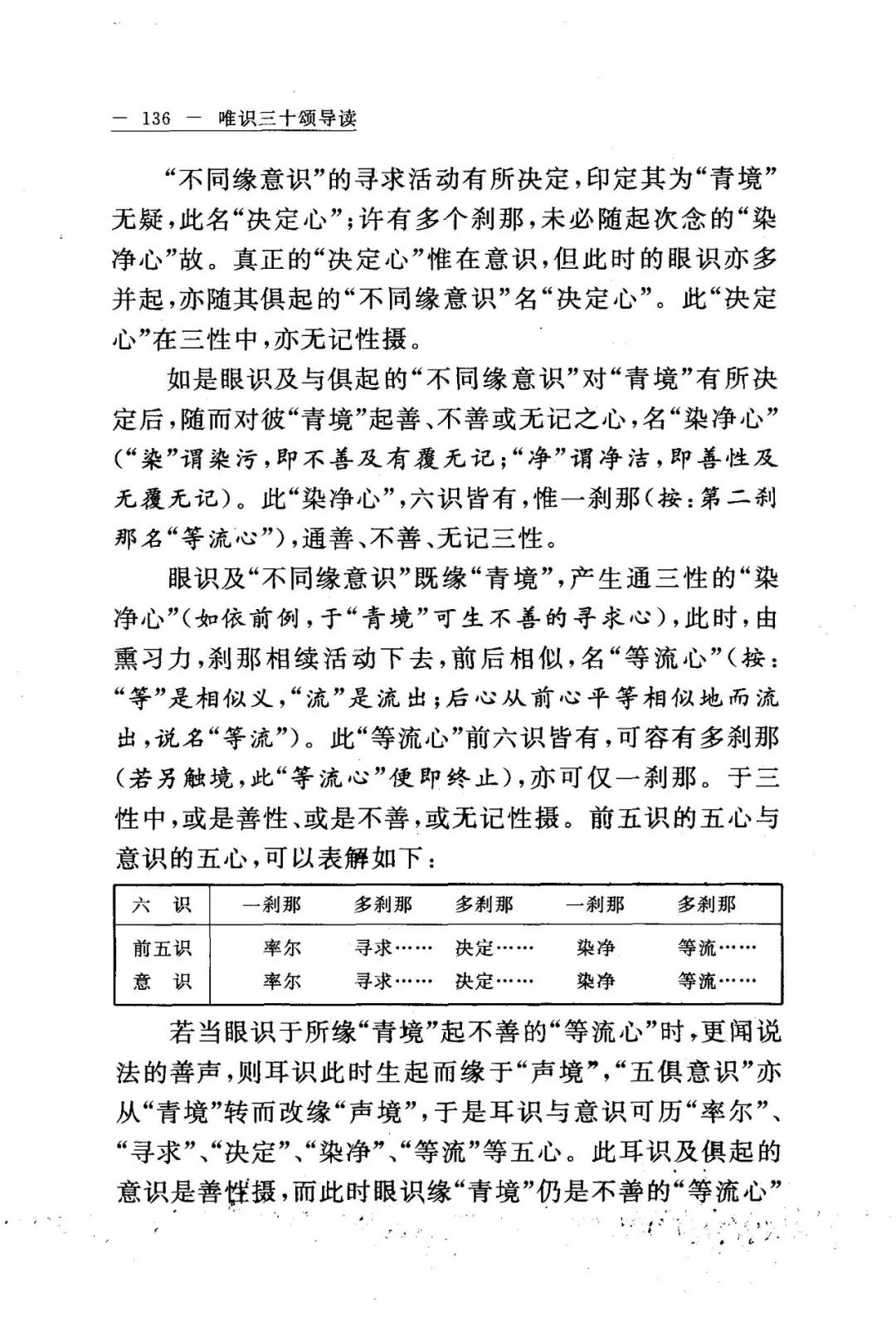

前五识每一个识的活动都离不开第六意识,眼识、耳识、鼻识、舌识、身识只是一刹那率尔心,一刹那间是它的能了别的功能,到了第二刹那就是第六意识的作用了。

第一眼看到某件事,你没有分别心的,那时候是眼识的作用。等到眼睛看完能分别的时候就是第六意识了。为什么讲“视而不见”,就是第六意识没有跟眼睛配合。第六意识在打妄想,就算眼睛在看,看跟没看一样。

前五识一定要靠第六意识帮助,没有它不行。所以,遇到各种境界的时候,我们始终保持第六意识还在念佛、持咒就对了。这时候你眼睛看到了如同没看到。这是前五识和第六识的关系。

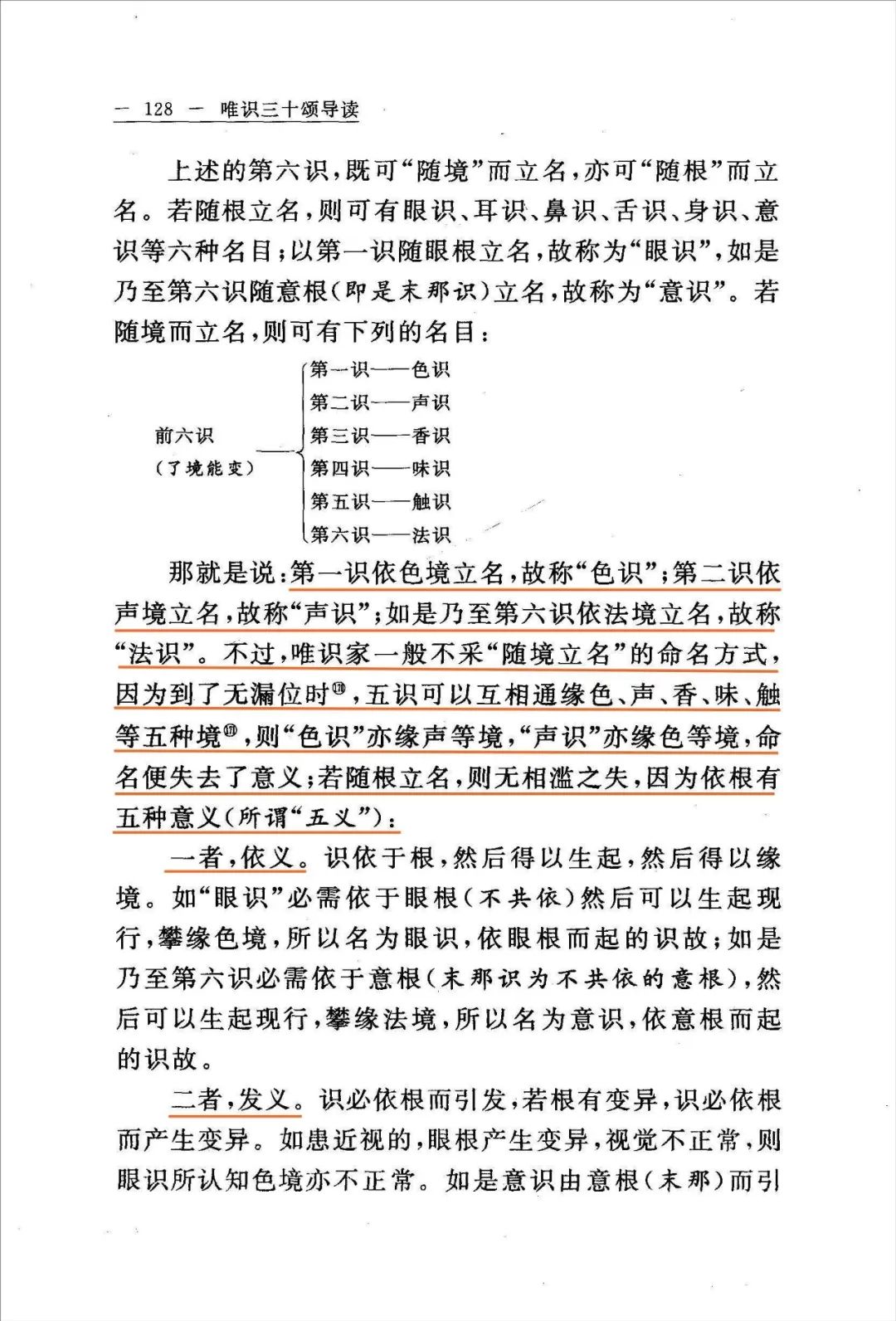

依根立名,叫作眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。如果是依境立名,就叫色识、声识、香识、味识、触识、法识。

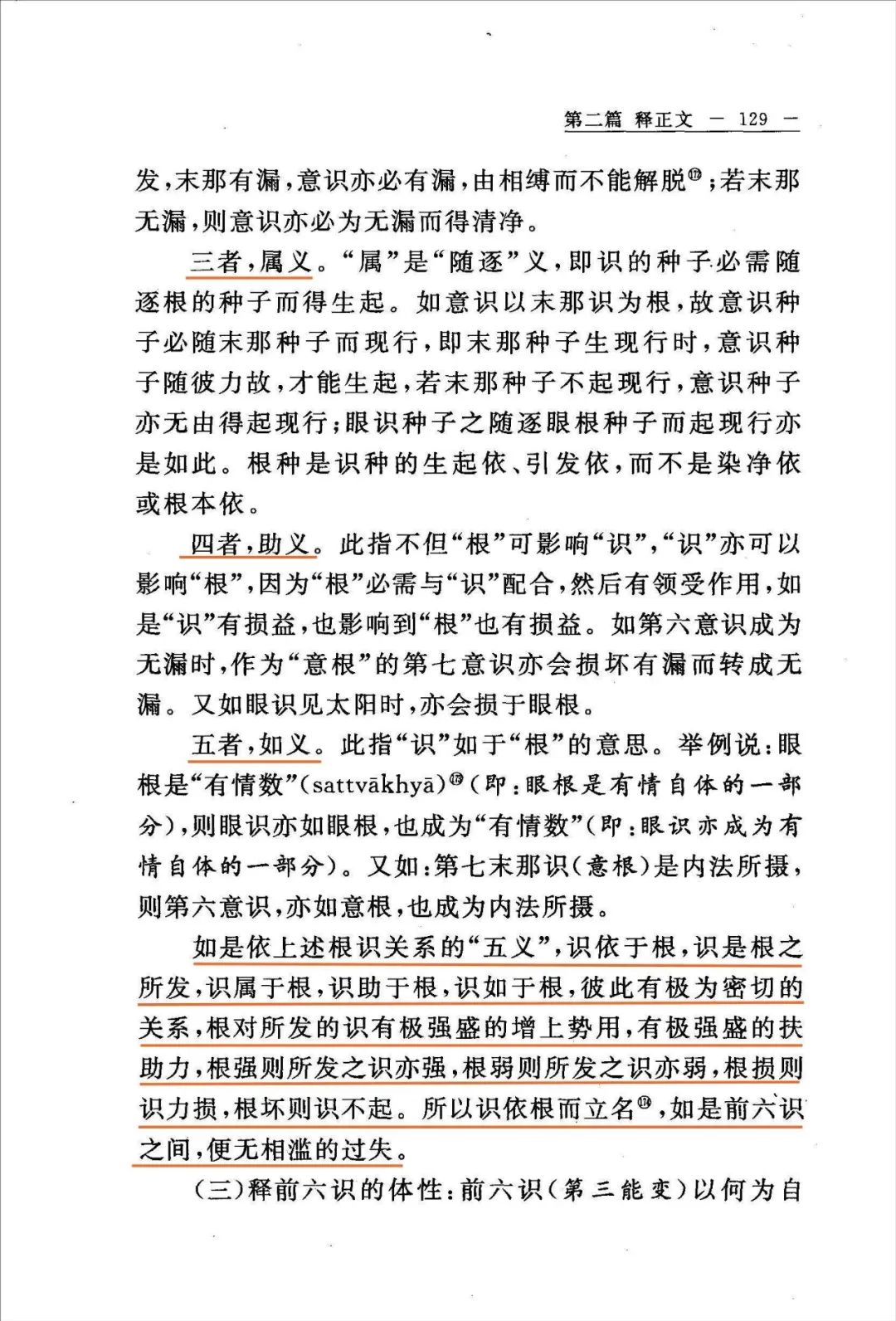

依根立名有五种意义:

第一,依义。“依”就是随根,这个六识的生起都是要依这个六根,这就叫作“依”。

第二,发义。依根能够引发这个识,如果根坏了就不能引发,比如耳根坏的人,他就听不到了,声识就不能生起。

第三,属义。识种子是随着根种子而生起的,就是属义。

第四,助义。根与识、识与根是互相配合的。根可影响识,识亦可以影响根。第六意识一旦用功了,有正意念了,转凡成圣了,那它就能影响第七识,这就是识能影响根;根能影响识我们都容易理解,根坏掉,识就不生起了。

第五,如义。“此指‘识’如于‘根’的意思。”举例说,眼根是有情数,这个眼识依于眼根也成为有情数。我们的眼根眼识都是有情自体的一部分。

看这一节最后一段。“如是依上述根识关系的五义,识依于根,识是根之所发,识属于根,识助于根,识如于根,彼此有极为密切的关系。”这是说,根强识强,根弱识弱。根没有力,识也没有力;根坏,识也不生起。

下面我们看第三个方面,前六识的体性。

【音频:01:06:12—01:06:53】

左右滑动查看更多

“前六识以何为自性?以何为活动行相?《唯识三十颂》说到:了境为性相。”就是说,前六识的自性是了境性,也就是分别境界的作用,这是它的一个自性。

下面第四个方面,前六识的德性。

【音频:01:06:54—结尾】

左右滑动查看更多

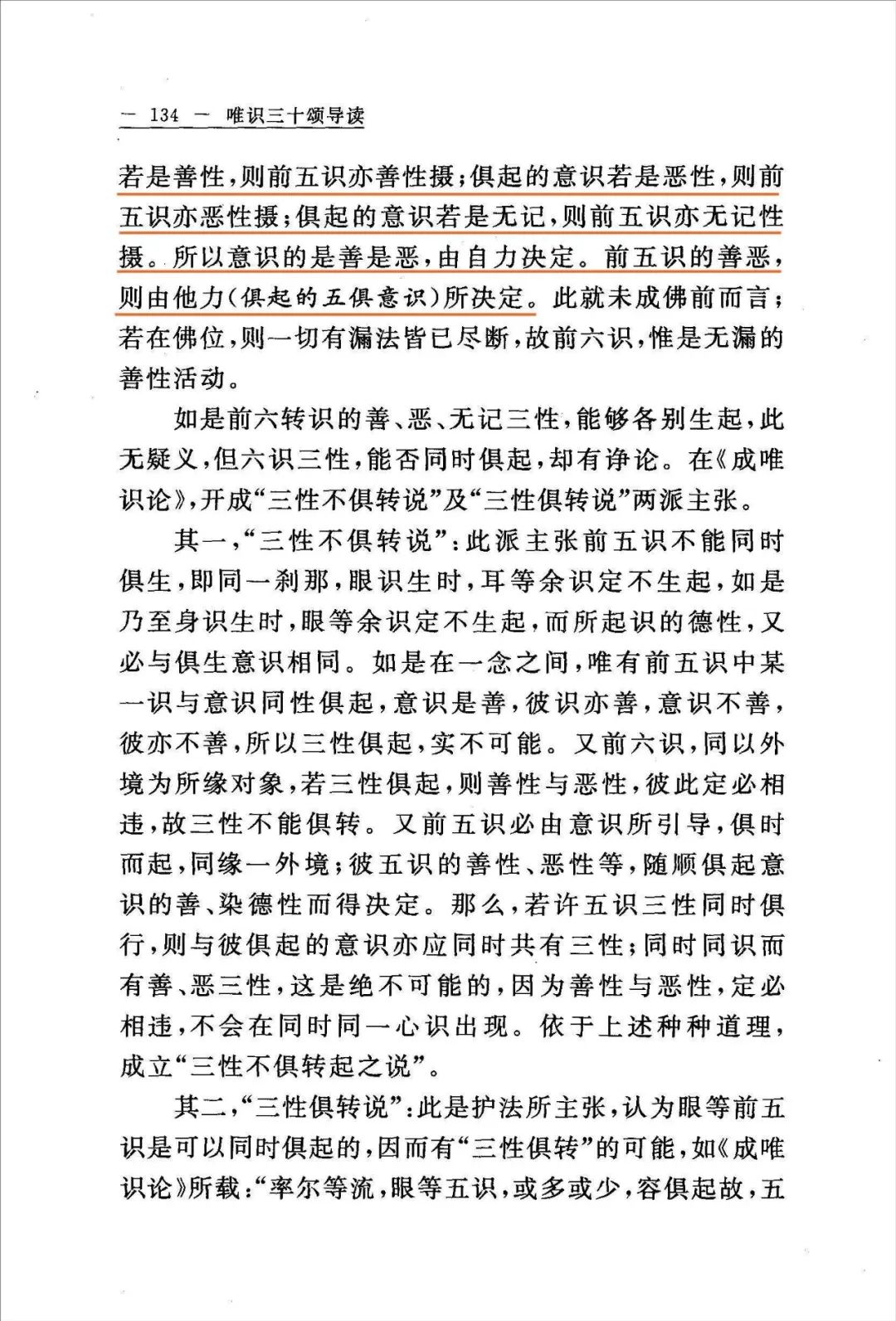

前六识的德性就是善、恶、无记,这三个方面都具备的。什么是善性?“《成唯识论》说:能为此世、他世顺益,故名为善。”善对这一生、下一生、下下生都有好处,这就叫善。那什么叫恶呢?恶是对今生、对下一生都有损。什么叫无记?无记对这一生、下一生没有什么好,也没有什么坏,它不感果,不会有苦乐的果。

“前六转识,当它们与十一种善心所中任何一法相应时,它们的活动便是善性所摄。”十一种善心所是指:信、惭、愧、无贪、无瞋、无痴、勤、轻安、不放逸、行舍、不害。

什么是恶呢?就是与烦恼心所相应了。无惭、无愧、瞋、忿、恨、覆、恼、嫉、悭、害,这都是恶的。