《唯识三十颂》第十一课|前六识的相应心所

继续上节课内容,主要学习正文「广释明唯识相」中的「明能变相」,「明能变相」又下分三章,今天主要学习第三章「明了境能变」的第五科「释前六识的相应心所」。

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

乙二、广释

丙一、 明能变相

丁一、明异熟能变

丁二、明思量能变

丁三、明了境能变

(一)总说

(二)释前六识的差别

(三)释前六识的体性

(四)释前六识的德性

(五)释前六识的相应心所

(六)释前六识的所依

(七)释前六识的俱转与不俱转情况

(八)释前六识的起灭情况

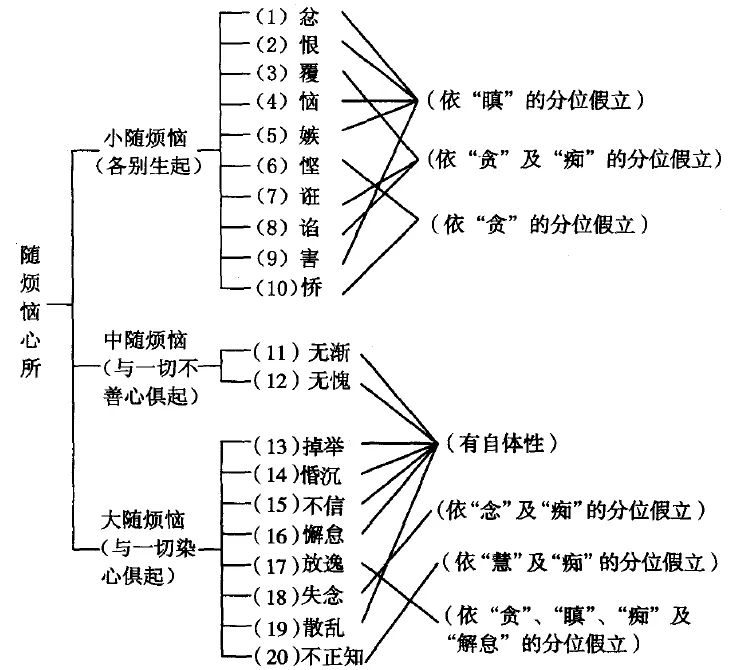

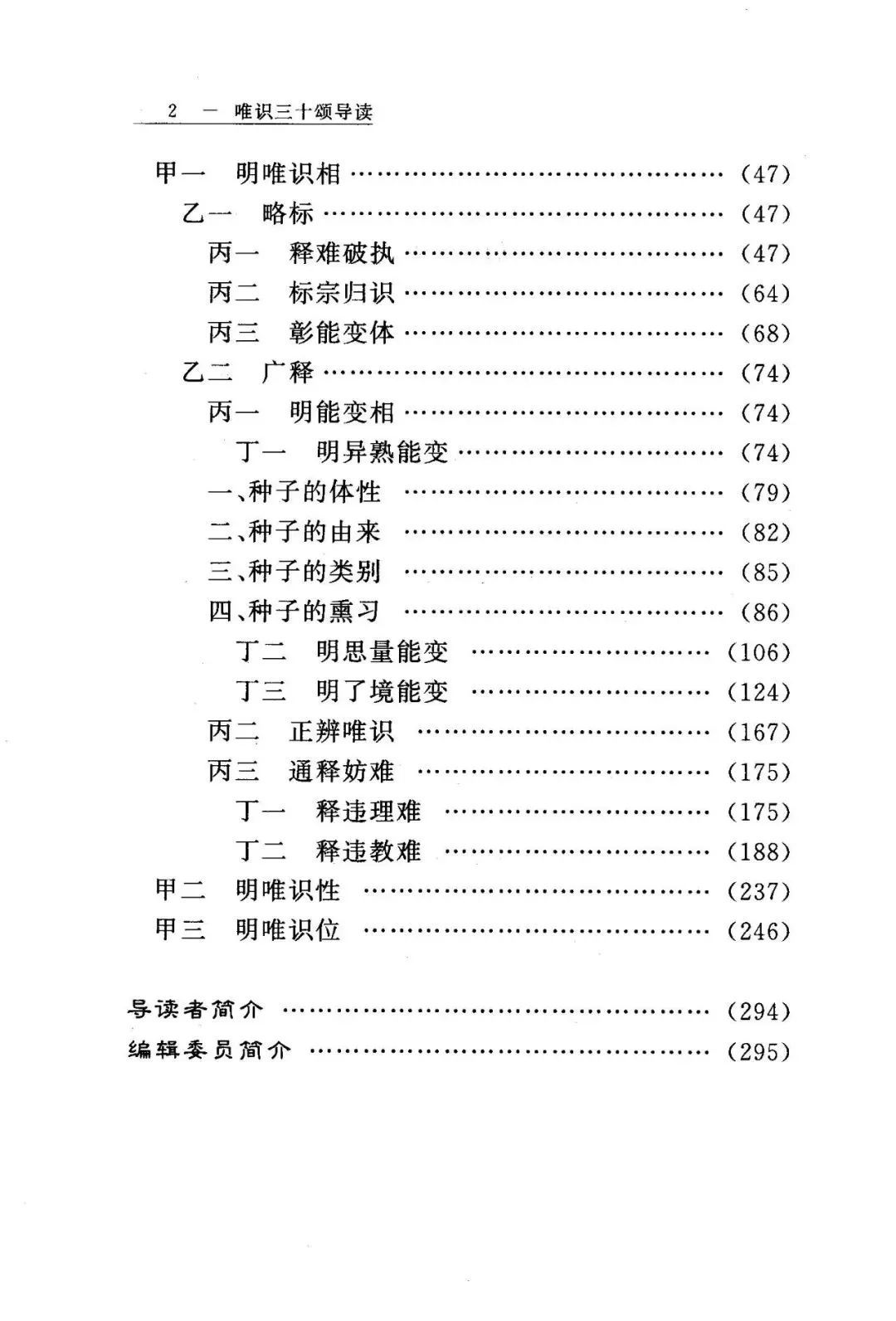

《唯识三十颂》云:“此心所遍行、别境、善、烦恼、随烦恼、不定。”前六识相应的心所一共有五十一个:遍行心所、别境心所、善心所、烦恼心所、随烦恼心所、不定心所。

【音频:00:00—16:20】

左右滑动查看更多

第一类,遍行心所。《唯识三十颂》言:“初遍行触等。”

“遍行”是周遍行起的意思。一切八识现行时,必有触等五遍行心所与之俱起。何以故?因为心识生起时,必需根、境、识三者和合,彼等和合由“触”心所生。

先要有“触”。“触”心所的作用就是和合一切心及心所。它的间接作用,是受、想、思等其余心所的增上缘,因为有“触”而有作意,而有受、想、思。

“作意”心所的作用,就是警觉那些同聚而应起的心王、心所的种子同时现行。它的间接作用:增上缘,能引领现行的心、心所趣向所缘境。

“受”心所的直接作用,就是对可爱的境界生起乐受,对不可爱的境界生起苦受,对非可爱、非不可爱的境界生起舍受。

“想”心所的直接作用是在所缘境上取它的一个相貌,安立种种名言。间接作用是取得所缘境的相貌,安立了名言,以它为增上缘,建立种种名言概念。

“思”心所的直接作用是令心、心所产生种种善、恶、无记的造作活动。间接作用是以此为增上缘,于所缘的种种善、恶、无记境上,驱使心、心所完成种种善、恶、无记的行为。

【音频:16:20—30:35】

左右滑动查看更多

第二类,别境心所。《唯识三十颂》云:“次别境谓欲、胜解、念、定、慧,所缘事不同。”

“欲”心所:“于所乐境,希望为性;勤依为业。”

“欲”心所的直接作用,是以自己欢喜的境界为所缘境,产生希求心。这个“欲”与善法、恶法、无记法都可相应。“欲”就是愿,有了愿力,人就可以很勤奋,所以“勤奋”也是它的一个作用。修行人要用它来发起精进,用功修行,所以说“勤依为业”。

一个人年轻时心力很强,做一件事贪嗔痴的心很重,这种事情容易感果。同样,我们在年轻气盛的时候好好用功修行,也很有感果的力量。无论做好事、坏事都需要体力、心力,都要很勤奋,所以“欲”是通三性的。

“胜解”心所:“于决定境,印持为性,不可引转为业。”

“胜解”是一种智慧,即是对某件事有坚定的不可动摇的认知,别人的思想、行为不能干扰。

我们平时坐禅、听经闻法,得到受用才会有胜解。有了胜解就会很勤奋。如果没有胜解,就不坚定,遇到一个外缘就放逸了。所以有胜解的力量很重要。

“念”心所:“于曾习境,令心明记不忘为性;定依为业。”

“曾习境”就是曾经接触、学习、经历过的一些事。

比如我们要修止观,那对止和观的内容,就要有念心所,念念不忘。对所缘境念念不忘,这是成就禅定的一个依止处。

“定”心所:“于所观境,令心专注不散为性,智依为业。”

“定”心所,是对所观察的境,保持一个相续、平等、专注的状态,不分散注意力。如果一直在这个所缘境上修定,就能够开启智慧。

我们讲“戒能生定,定能发慧”,圣人的根本智、无漏智都是从禅定里而发的。我们平时散乱心闻一点慧,这个慧的力量不强;只有真正在定的时候思维法义,比如思维无我、无常、不净,并且自己也认可,那就非常有力量。更重要的是能把你宿世的善根无漏的种子启发出来,相信人间是无常、是苦。否则我们平时听经闻法,讲苦谛、集谛,我们知道了,但是没有力量。

定的禅悦、法喜,这两种乐是没有副作用的,其他世间五欲的乐有很多过患。所以我们好好修定、好好闻法,这是我们修行的两个看家本领,也就是闻思修。如果没有禅悦、法喜,我们的妄想烦恼种子还是很多的。

“慧”心所:“于所观境,简择为性;断疑为业。”

“慧”心所,就是能够判断一个境界的好坏。这需要闻思修、亲近善知识、听佛的话,否则是没有这个智慧的。

一个人的信心有多高,其实就是他的智慧有多高。没有智慧的人,就怀疑因果、怀疑轮回。通过不断闻思,智慧越来越高,对因果轮回坚信不疑,这就是慧。

“慧”心所如果和“痴”相应,就变成染污的“邪智慧”。所以“般若”不翻译成“智慧”,因为智慧是通世间的,“般若”是不共于世间的智慧。

【音频:30:35—59:50】

左右滑动查看更多

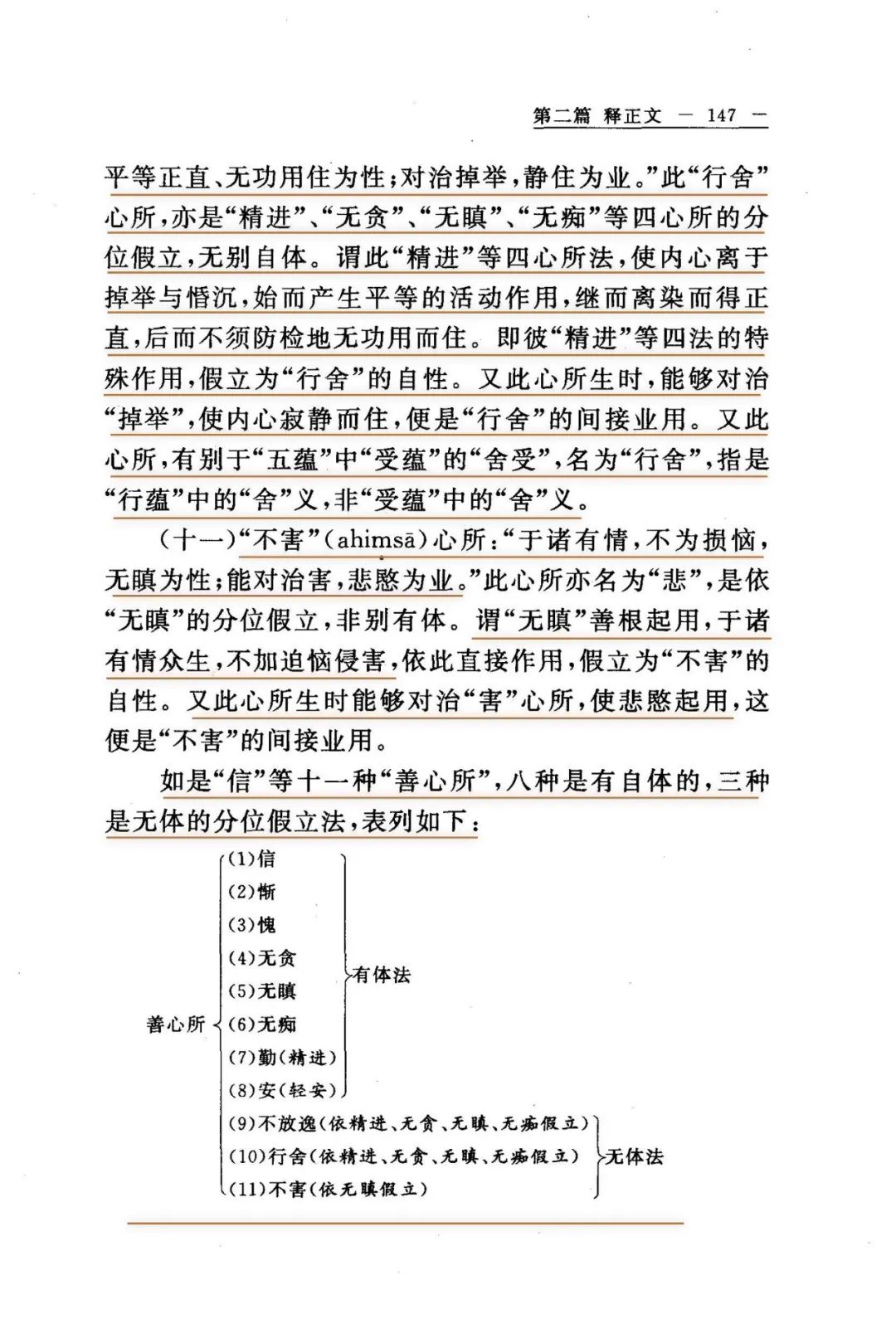

第三类,善心所。《唯识三十颂》云:“善谓信、惭、愧、无贪(无瞋、无痴)等三根、勤、安、不放逸、行舍及不害。”一共十一个。

“信”心所:“于实、德、能、深忍、乐、欲,心净为性;对治不信,乐善为业。”

“实”指佛法真谛、俗谛的真理;“德”指三宝的功德;“能”指对世出世间的善法,相信自己及他人皆有力量能得、能成。“信”的层次根据智慧而有差别,所以要不断地闻思,增长信心。

“信”排在第一位,是因为“信为道元功德母”、“佛法大海,信为能入”。如果不相信,佛法的智慧宝藏是取不到的;相信了,你才会采取行动。

“惭”心所:“依自法力,崇重贤善为性;对治无惭,止息恶行为业。”

有“信”作基础,就能生长惭愧心。“惭”是依靠自己的力量。有自尊心,加上亲近了善知识,听闻了佛法,内心敬重圣贤、信任因果,对自己做得不圆满的地方,觉得不好意思,这就是“惭”的力量。

“愧”心所:“依世间力,轻拒暴恶为性;对治无愧,止息恶行为业。”

“愧”是依“世间力”,如果哪一件事做得不好,看到善知识、同学、护法,觉得不好意思。

“惭”和“愧”,一个是自力,一个是他力,能够对治无惭、无愧。

“无贪”心所:“于有(及)有具,无著为性;对治贪着,作善为业。”

“无贪”是指对三界和三界的因、果都不贪恋。这很不容易。所以佛陀提醒我们要发菩提心。做任何功德,始终记住发愿回向,发菩提心,一切善业都回向无上菩提。

“无瞋”心所:“于苦(及)苦具,无恚为性;对治瞋恚,作善为业。”

就是面对各种苦的境界,乃至能带来各种苦的一切水、火、怨、害等“苦具”,心里不生仇恨。

这对凡夫来说确实很难。唯一的方法就是重视因,在因上小心。时时刻刻不伤害别人,生生世世不触恼别人,别人伤害我的事能忍耐,见到别人都欢喜不生瞋恨,这就是修行的开始。

每个人的习气不同,如果动了瞋心,种子已经形成,就赶快忏悔,让这个种子没有力量再增长。

“无痴”心所:“于诸理事,明解为性;对治愚痴,作善为业。”

就是对事和理都明白、通达,能够对治愚痴的无明,能够做种种善业。

“理事无碍”是圣人的境界。凡夫则是“理要顿悟,事要渐修”。自性、法界、如来藏的道理要懂,但事相上还要下功夫去修行。

无贪、无瞋、无痴,一切善法都依此生起,故名“三善根”。

“勤”心所:“勤谓精进,于善恶品修断事中,勇捍为性;对治懈怠,满善为业。”

就是选择一个法门,纯而不杂,勇往直前,专心致志;于修善断恶,第六意识很有力量,并且不懒惰、不懈怠,能修种种善业,能断种种恶法。“勇悍”就是非常有力量。

“轻安”心所:“安谓轻安,远离粗重,调畅身心,堪任为性;对治惛沉,转依为业。”

“轻安”是由禅定得到的。没有定,平时得的些许法喜,这不叫“轻安”。

“不放逸”心所:“精进(及)三(善)根,于所断修,防修为性;对治放逸,成满一切世出世间善事为业。”

“不放逸”就是有精进的力量,无贪、无瞋、无痴的力量。这时自然就断恶修善,能成就世出世间的一切功德。

“行舍”心所:“精进(及)三(善)根,令心平等正直、无功用住为性;对治掉举,静住为业。”

“行舍”也是有精进和三善根成就的功德。这时候内心平静,不贪、不瞋、不痴、不傲慢,心平等、心正直、无功用住,能对治掉举,不散乱,能够安住。“行舍”有别于“受蕴”中的“舍受”。

“不害”心所:“于诸有情,不为损恼,无瞋为性;能对治害,悲愍为业。”

“不害”就是没有害别人的心和行为,不损恼任何人。

要以慈悲心、随喜心看一切众生,别人做好事我们随喜赞叹,然后弘扬道德,弘扬传统文化,弘扬佛法。

【音频:59:50—1:07:25】

左右滑动查看更多

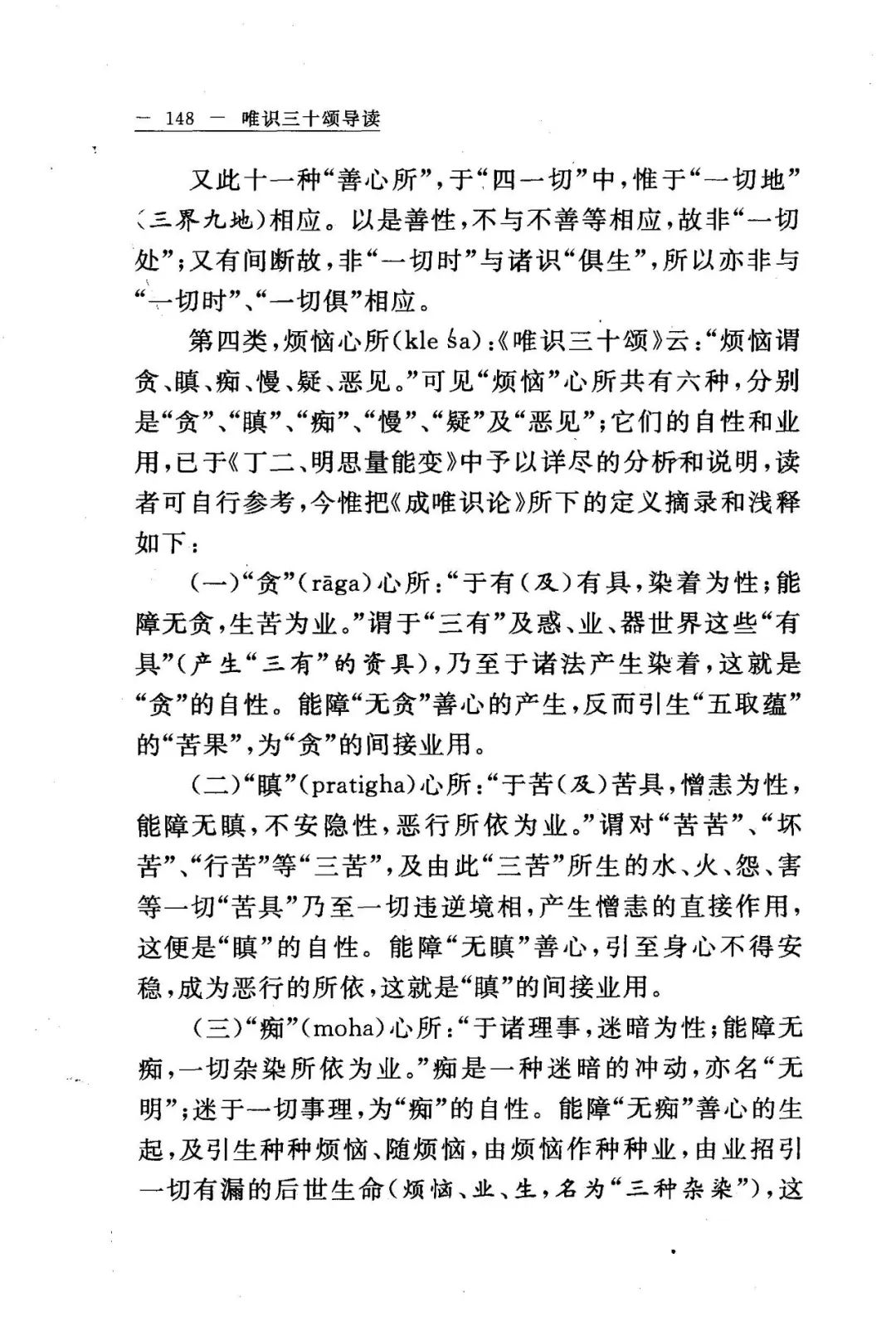

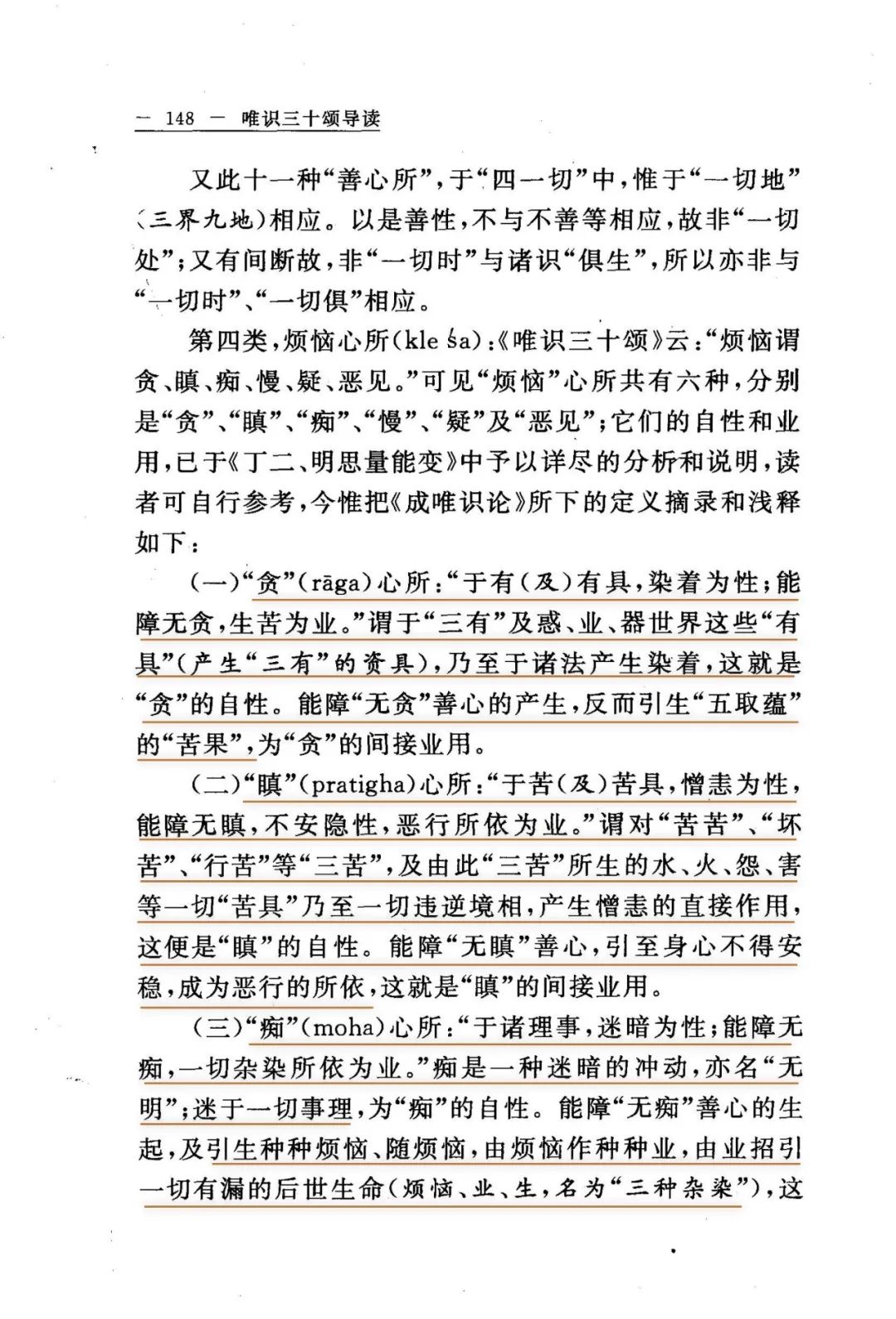

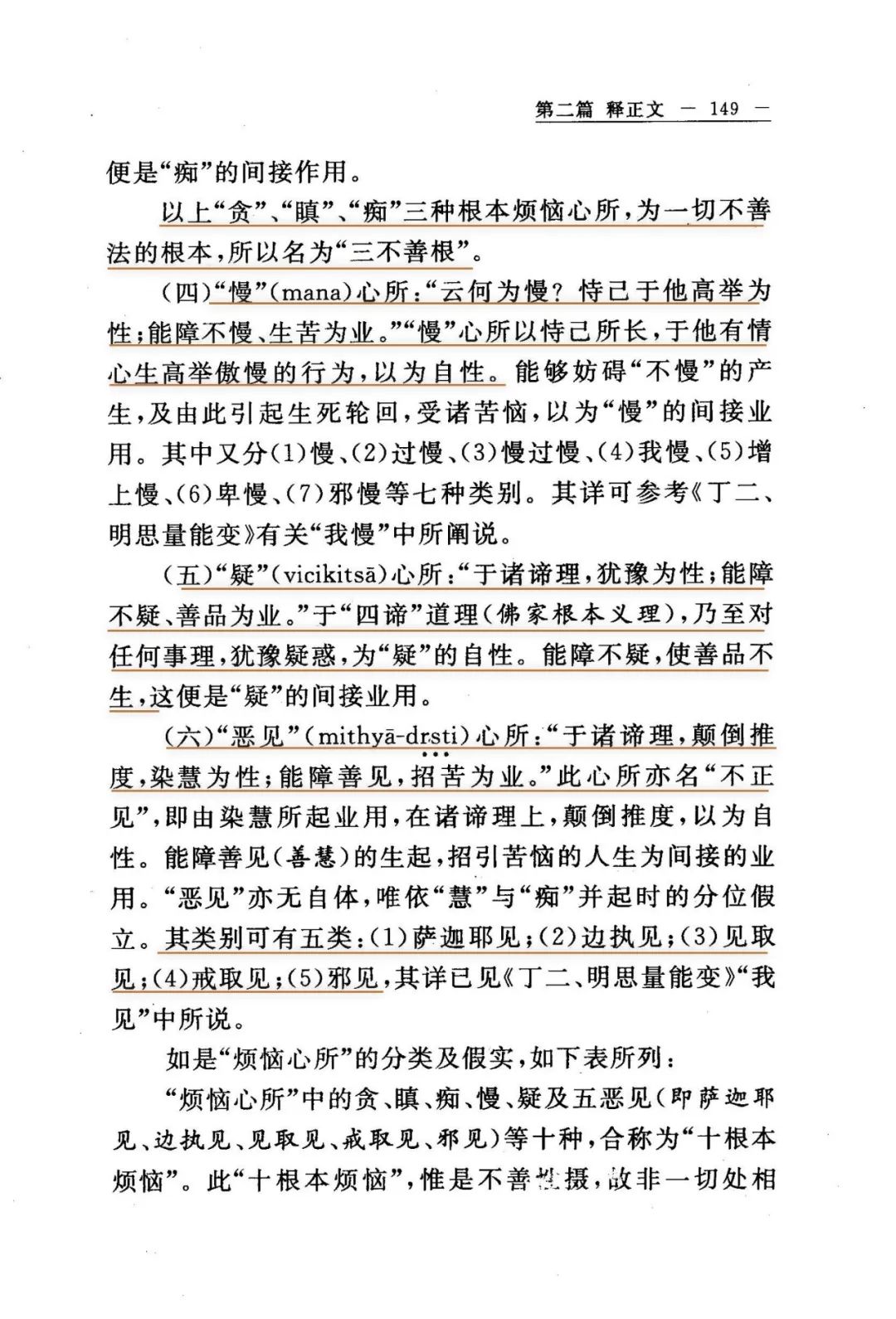

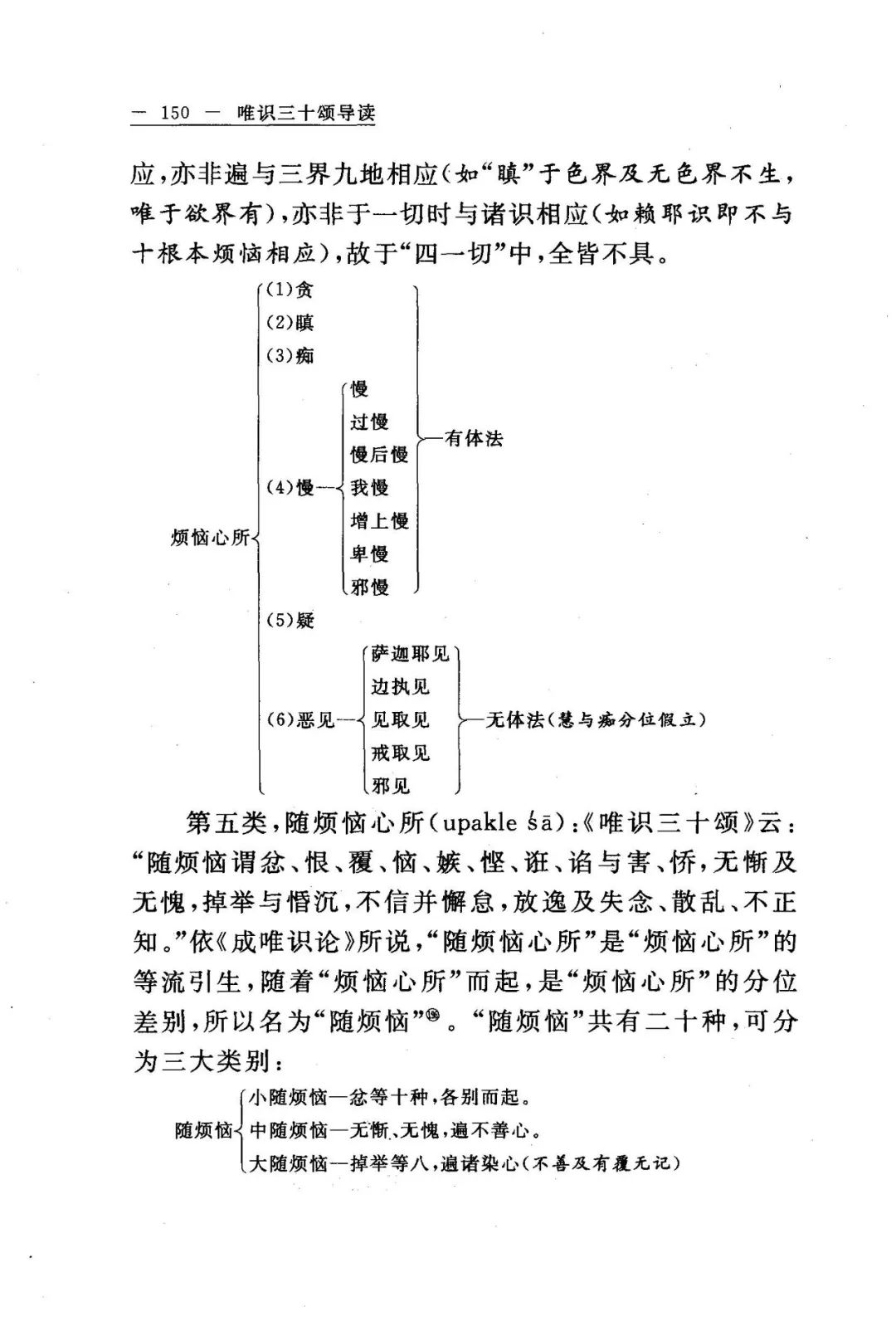

第四类,“烦恼心所”。《唯识三十颂》云:“烦恼谓贪、嗔、痴、慢、疑、恶见。”

“贪”心所:“于有(及)有具,染着为性;能障无贪,生苦为业。”

就是对三界的因和果报都有“染”。“染”就是贪着,染污了,就是无明的状态,就障碍了无贪。因为贪心,有时候会造作恶业,感受此生和来生的苦报。

“瞋”心所:“于苦(及)苦具,憎恚为性,能障无瞋,不安隐性,恶行所依为业。”

就是面对各种境界时,心里有很苦恼的事,此时就会障碍无瞋,令心不安稳,乃至可能造作恶业。

一念瞋心起,能烧功德林,八万障门开。忏悔最好的办法就是修无贪、无瞋、无痴,修无我观,让那些种子没有增上缘的作用。

“痴”心所:“于诸理事,迷暗为性;能障无痴,一切杂染所依为业。”

对于真谛、俗谛的道理不明白,有烦恼杂染、业杂染、生杂染,就会造各种轮回的事。

“贪”、“嗔”、“痴”三种根本烦恼心所是一切不善法的根本,称为“三不善根”。

“慢”心所:“云何为慢?恃己于他高举为性;能障不慢、生苦为业。”

一个人如果智慧、才华、福报、能力都高于他人,跟他人比较时,有可能生起慢心。

八卦里六十四卦,谦卦最吉祥,学佛的人要懂得谦卑,谦就不会招来灾难。

“疑”心所:“于诸谛理,犹豫为性;能障不疑、善品为业。”

“疑”心所也就是缺少智慧,对佛法的圣言量抱有怀疑,这时候就障碍不怀疑、障碍修学善法。

“恶见”心所:“于诸谛理,颠倒推度,染慧为性;能障善见,招苦为业。”

就是不明白佛法的真理,颠倒推度,用邪知邪见来看待事物,不信因果,最后有各种各样的执着,身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见,造出很多的恶业来。“恶见”也叫“不正见”。

【音频:1:07:25—结尾】

左右滑动查看更多

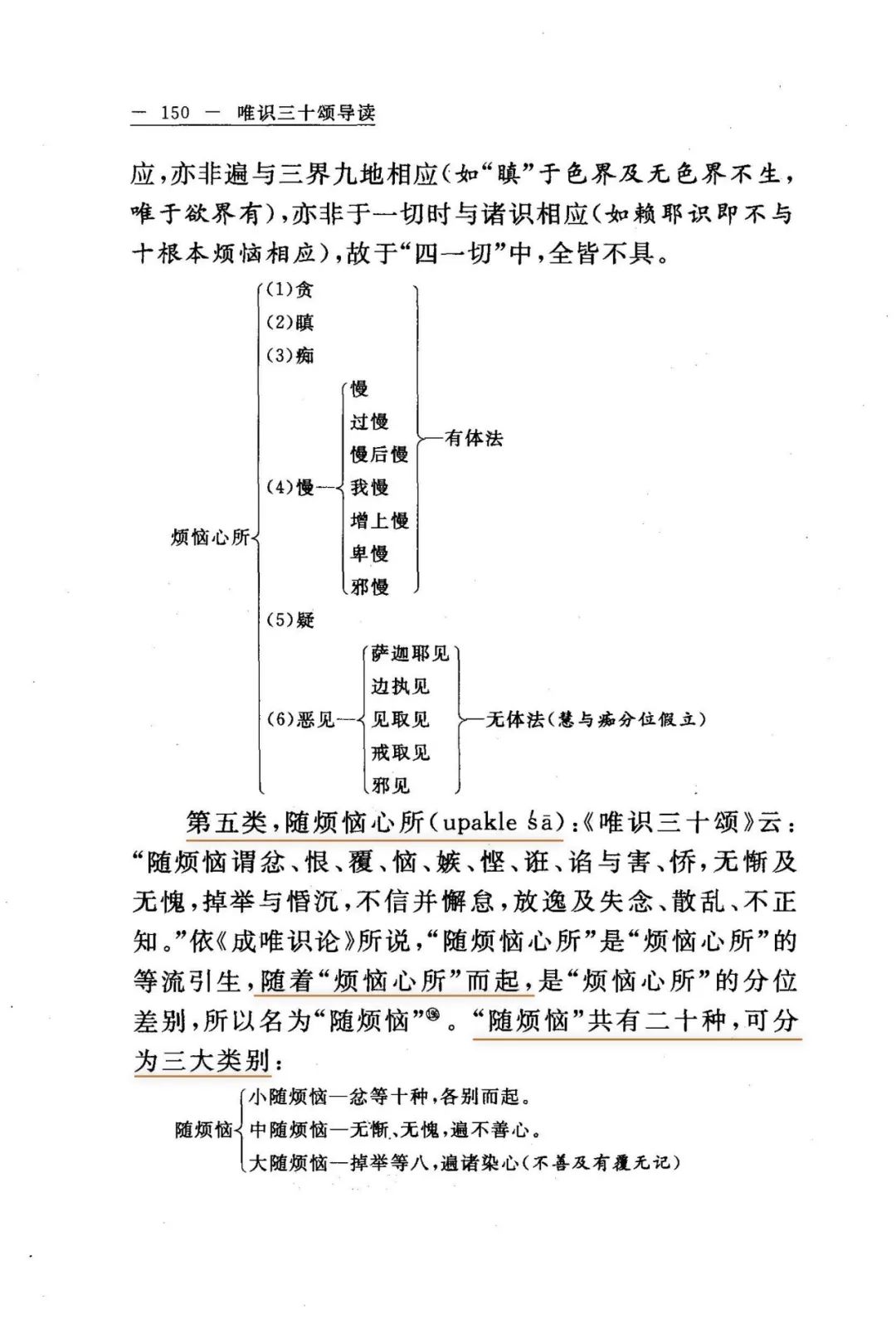

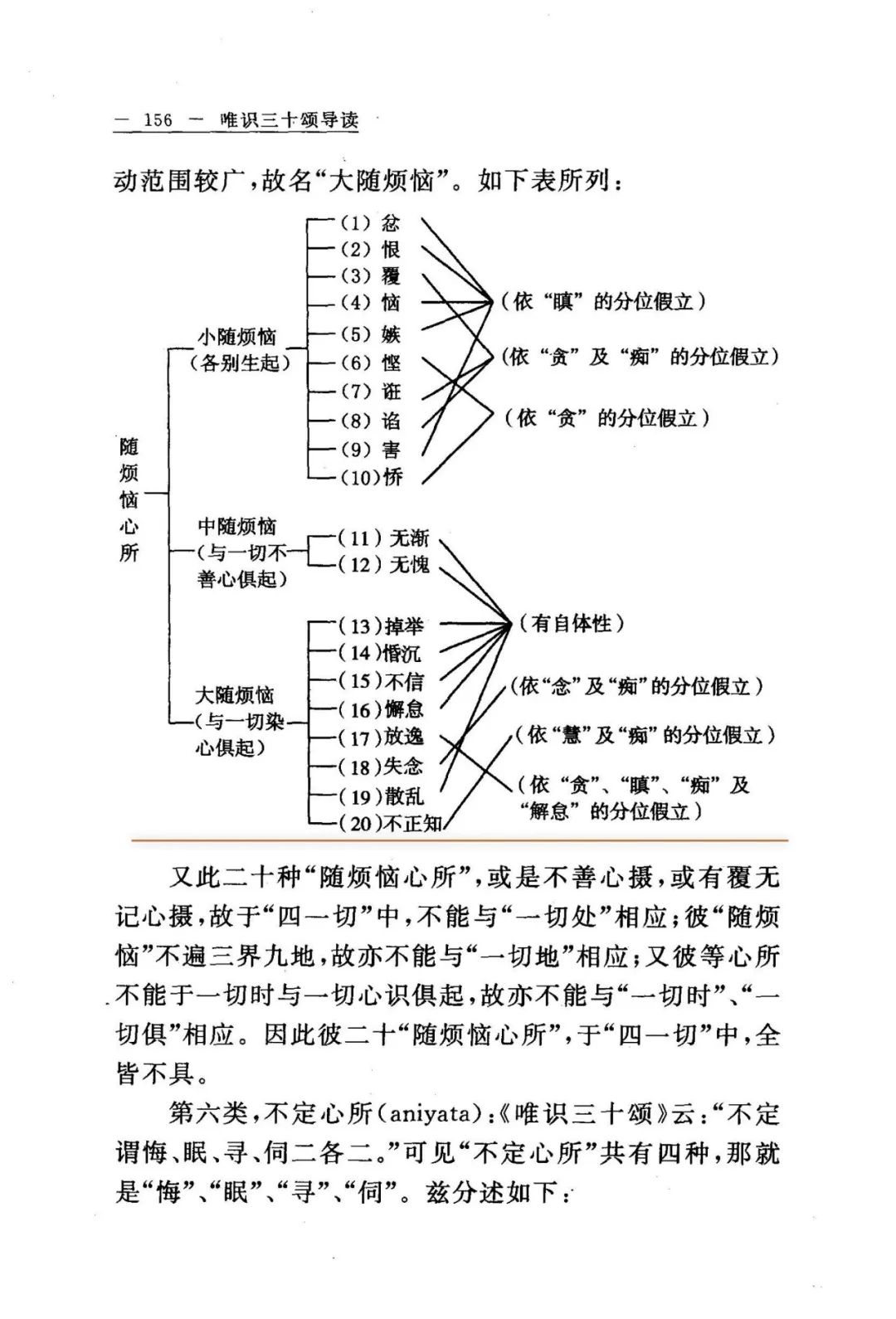

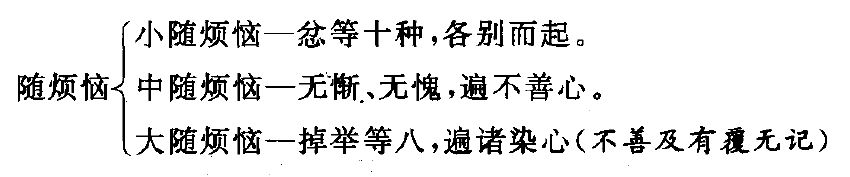

第五类,“随烦恼心所”。《唯识三十颂》云:“随烦恼谓忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、谄与害、㤭,无惭及无愧,掉举与惛沉,不信并懈怠,放逸及失念、散乱、不正知。”

“忿”心所:“依对现前不饶益境,愤发为性;能障不忿,执杖为业。”

“恨”心所:“有忿为先,怀恶不舍,结怨为性;能障不恨,热恼为业。”

因忿而恨,怀恨在心,念念不忘,这时候心里是很热恼的境界。

“覆”心所:“于自作罪,恐失利誉,隐藏为性;能障不覆,悔恼为业。”

行为有过失,但怕由此而有损于自己的利益名誉,就把自己的过失藏起来。这还是因为有贪心和瞋心。

一个人做了坏事之后,都有惭愧心,不想让别人知道。所以别人做的坏事我们不要去传播。

世间人有听小道消息的习气,修行人自己有安心的法门,不要整天去打听消息,其实都是烦恼。修行要安住,不要知道得那么多。

“恼”心所:“忿恨为先,追触暴热、狠戾为性;能障不恼,蛆螫为业。”

“嫉”心所:“殉自名利,不耐他荣,妒忌为性;能障不嫉,忧戚为业。”

佛菩萨很慈悲,把嫉妒心说得这么详细。我们要学会随喜赞叹别人,千万不要嫉妒别人,嫉妒伤害自己,嫉妒心严重的时候也会造严重的恶业。

“悭”心所:“耽着财法,不能惠舍,秘悋为性;能障不悭,鄙畜为业。”

“悭”也是贪,执著自己的财富不能布施,这时候就障碍“不悭”。

“诳”心所:“为获利誉,矫现有德,诡诈为性;能障不诳,邪命为业。”

为了名闻利养,把自己装得很有修行的样子,这是有欺诳性的,能障不诳,这是邪命。

“谄”心所:“为罔他故,矫设异仪,险曲为性,能障不谄(及)教诲为业。”

“谄”就是谄媚巴结。表面上很有规矩和礼貌,其实内心没有恭敬心。

“害”心所:“于诸有情,心无悲愍,损恼为性;能障不害,逼恼为业。”

“㤭”心所:“于自盛事,深生染着,醉傲为性;能障不㤭,染依为业。”

“㤭”和“慢”有些类似。内心执著自己的身份、地位、财富等的优越,跟别人在一起时就像喝醉酒一样飘飘然,不知天高地厚,有时候会因此造很多恶业,或者被人陷害,有很多染污的业相随。

以上是十个小随烦恼。

“无惭”心所:“不顾自法,轻拒贤善为性;能障碍惭,生长恶行为业。”

就是懂得道理,也学习过佛法、知道尊重善知识,但这时候因果、规矩、善知识的力量他都不顾及了,就造作各种恶业。

“无愧”心所:“不顾世间,崇重暴恶为性,能障碍愧,生长恶行为业。”

不顾世间的诃责、社会的非议、法律的制裁,崇敬暴徒,尊重恶法,这就障碍了“愧心所”,造各种恶业。

以上是两个中随烦恼。

“掉举”心所:“令心于境,不寂静为性,能障行舍(及)奢摩他为业。”

就是心不能攀缘一个所缘境,不能寂静,七上八下。

“惛沉”心所:“令心于境,无堪任为性;能障轻安(及)毗钵舍那为业。”惛沉是睡眠的前相。

“不信”心所:“于实、德、能,不忍乐欲,心秽为性;能障净信,惰依为业。”

对佛法的真理、三宝的功德、能修行世出世间善法这些事,不认可也不欢喜,心里还有很多染污的思想。

“懈怠”心所:“于善恶品修断事中,懒惰为性;能障精进,增染为业。”

就是对断恶修善这件事没有力量,懒惰懈怠,增上染污的业。

“放逸”心所:“于染净品,不能防修,纵荡为性;障不放逸,增恶损善所依为业。”

就是对染、净品不能防恶修善,放任自己的身口意。

“失念”心所:“于诸所缘,不能明记为性;能障正念,散乱所依为业。”

对曾经经历过的一些境界不能记忆、明了,修观的所缘境不能现前。

“散乱”心所:“于诸所缘,令心流荡为性;能障正定,恶慧所依为业。”

攀缘各种所缘境,心处于流荡的状态,这时候就障碍正定,恶慧所依,还会生起其它烦恼来。

“不正知”心所:“于所观境,谬解为性;能障正知,毁犯为业。”就是智慧没有现前,烦恼现前,对所观的境产生谬解。