《唯识三十颂》第十二课|正辨唯识与通释妨难

继续上节课内容,主要学习正文「广释明唯识相」中「明能变相」的剩余内容以及「广释正辨唯识」和「广释通释妨难」。

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

乙二、广释

丙一、明能变相

丁一、明异熟能变

丁二、明思量能变

丁三、明了境能变

(一)总说

(二)释前六识的差别

(三)释前六识的体性

(四)释前六识的德性

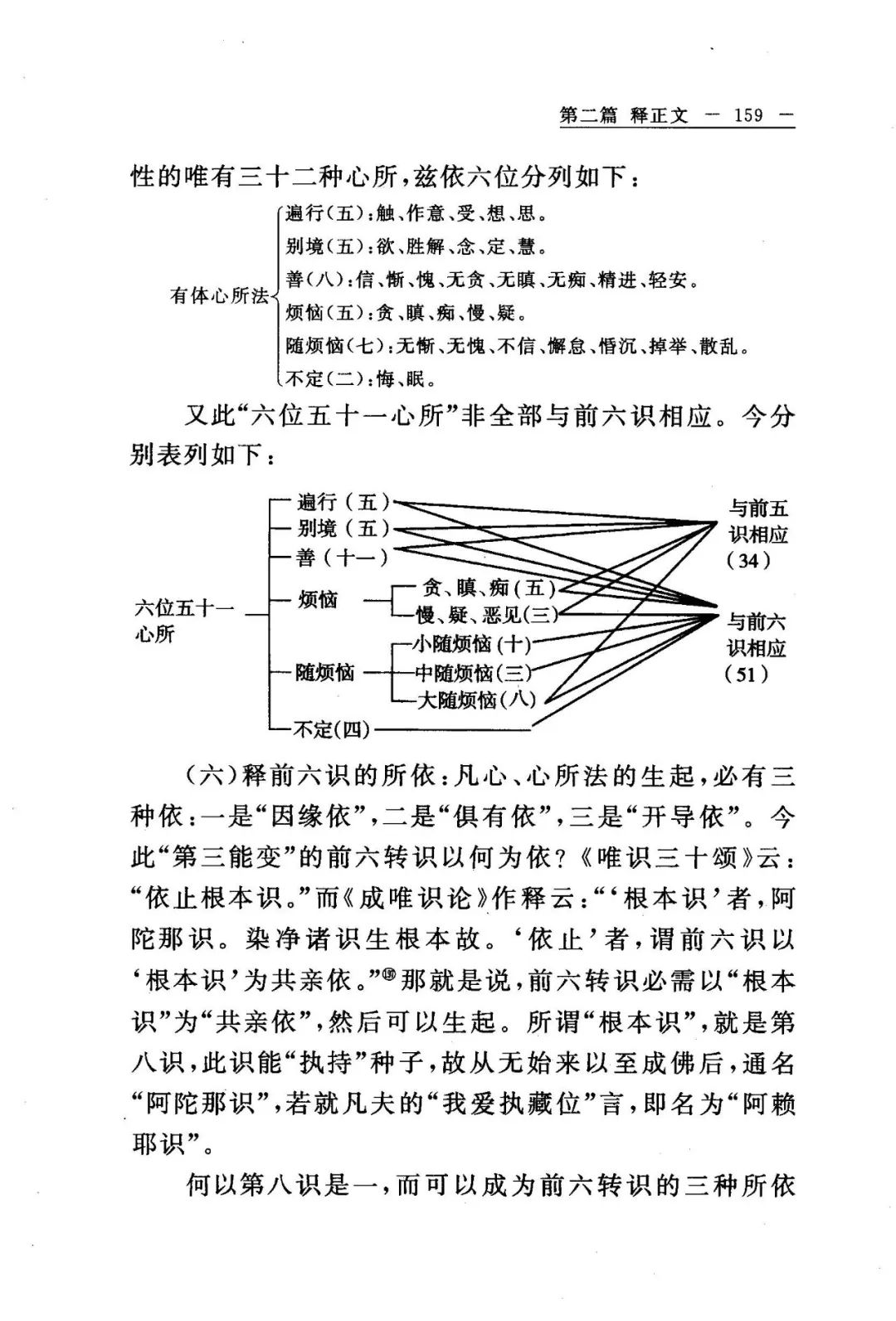

(五)释前六识的相应心所

(六)释前六识的所依

(七)释前六识的俱转与不俱转情况

(八)释前六识的起灭情况

丙二、正辨唯识

丙三、通释妨难

丁一、释违理难

丁二、释违教难

【音频:00:00—10:57】

左右滑动查看更多

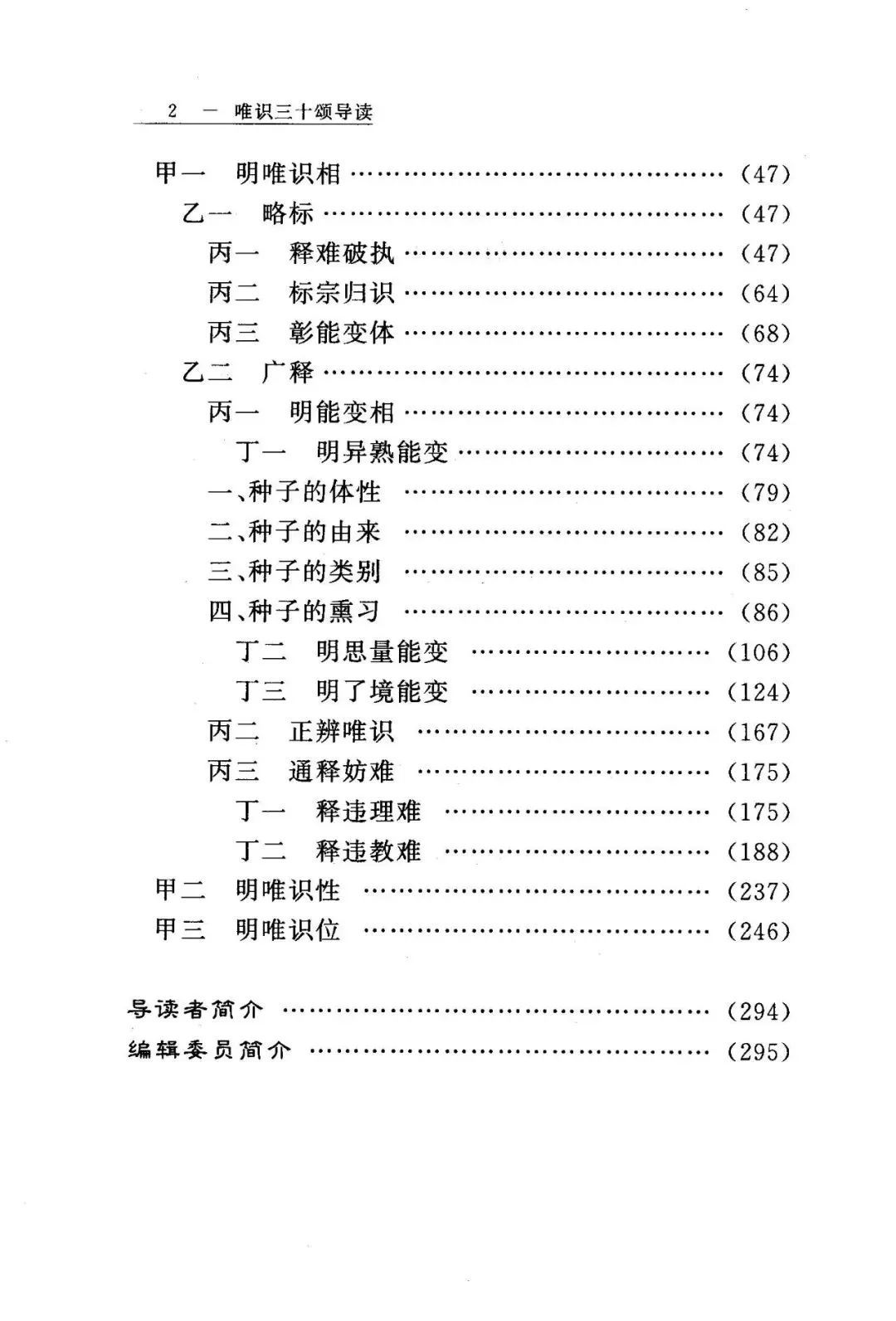

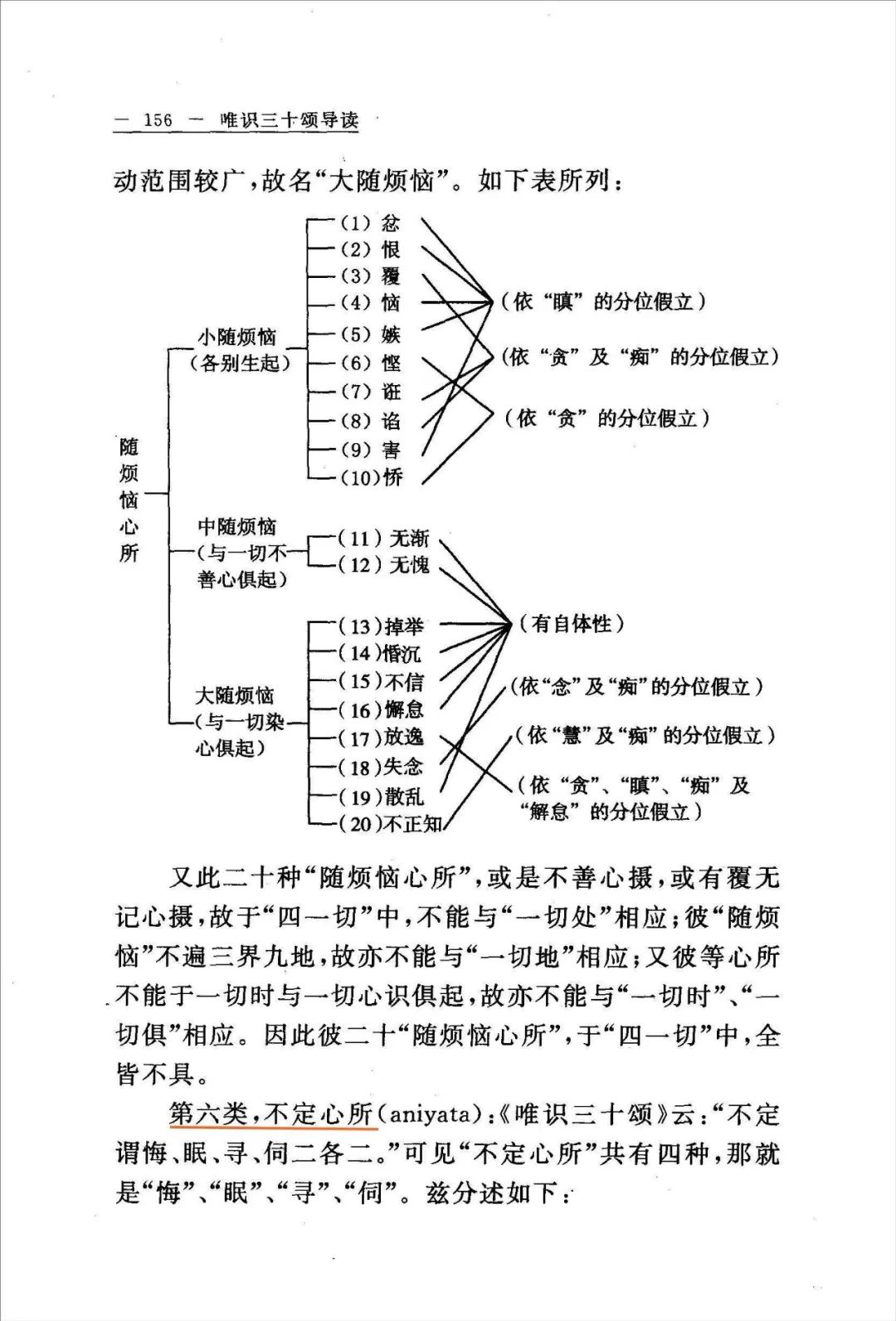

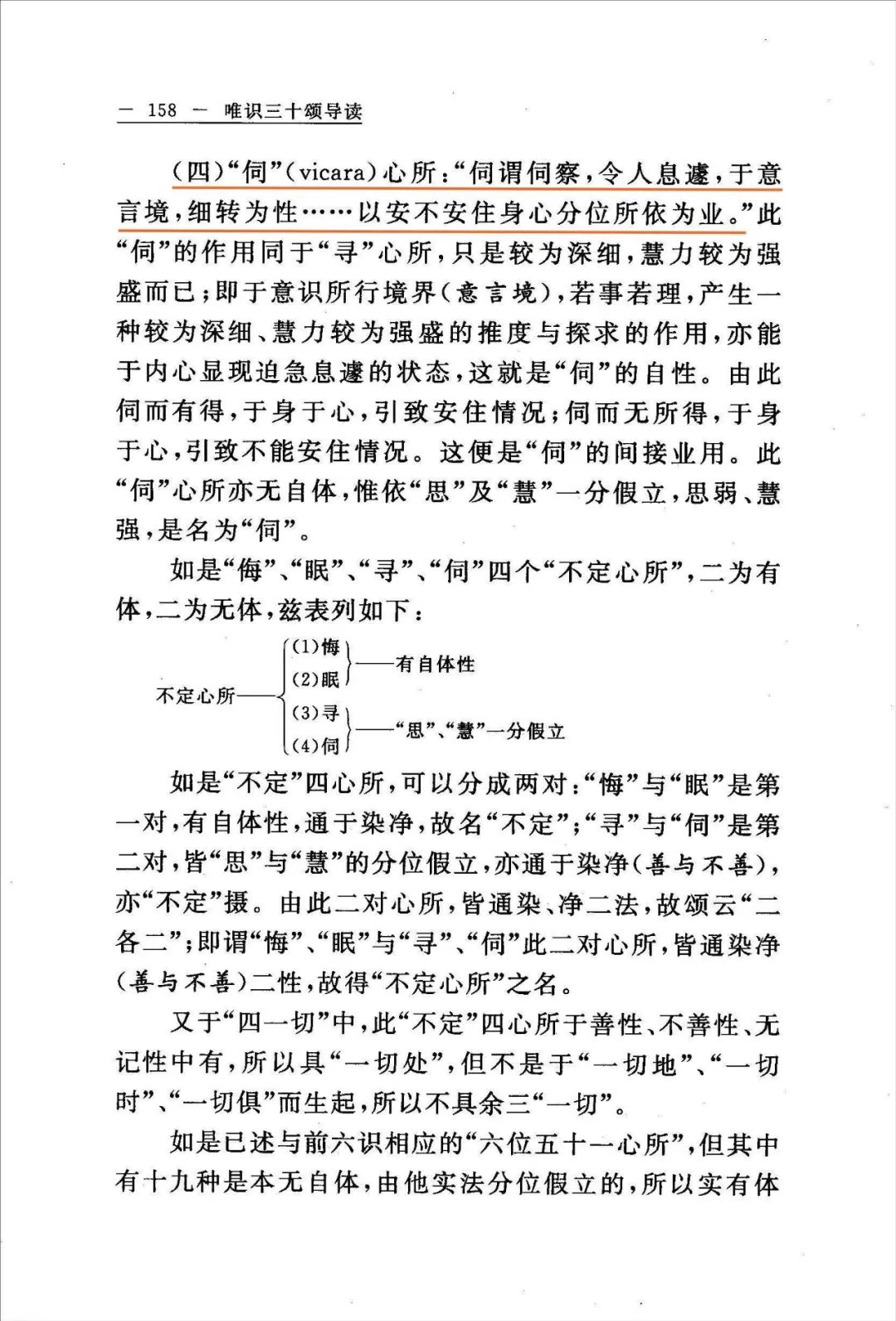

上节课,我们讲到了第六意识相应的五十一个心所,今天讲第六个部分不定心所。共有四个:悔、眠、寻、伺。

“悔”心所。

“悔谓恶作,恶所作业,追悔为性,障止为业。”后悔自己曾经做的事,追悔懊恼。“障止”,就能障碍你修定了。后悔通善、恶、不定,做了好事后悔就是不善,做了坏事后悔是善。所以我们特别是做善事不能后悔,做之前要用清净心,做的时候要用欢喜心,做完之后仍然很欢喜。

“眠”心所。

“眠谓睡眠,令身不自在,昧略为性;障观为业。”眠心所就是睡眠。睡眠是一个什么状态呢?其实人睡着以后,前六识都不动了,做梦的时候第六意识还动一动。我们睡眠有经验,你睡着了,外面打雷下雨都不知道。睡眠的一个相貌,是令我们的身体不自在,很昧略,修观修不来了。

睡眠也是个不定心所。善人也睡眠,恶人也睡眠,睡好之后有精神,是干好事还是干坏事不一定,所以叫不定。

“寻”心所。

“寻谓寻求,令心息遽,于意言境,粗转为性。以安不安住身心分位所依为业。”寻和伺是常常连在一起用的,寻是粗的观察,伺是细观察。修止观的人、闻思佛法的人也要有寻、伺。

“伺”心所。

“伺谓伺察,令人息遽,于意言境,细转为性……以安不安住身心分位所依为业。”寻伺有力量的时候,身心是不安稳的,就是打妄想打得太厉害了。如果顺着自己的习气烦恼去思惟,则会令我们身心躁动不安。到了禅堂去寻、伺的时候,一定要顺着圣言量。

【音频:10:58—15:00】

左右滑动查看更多

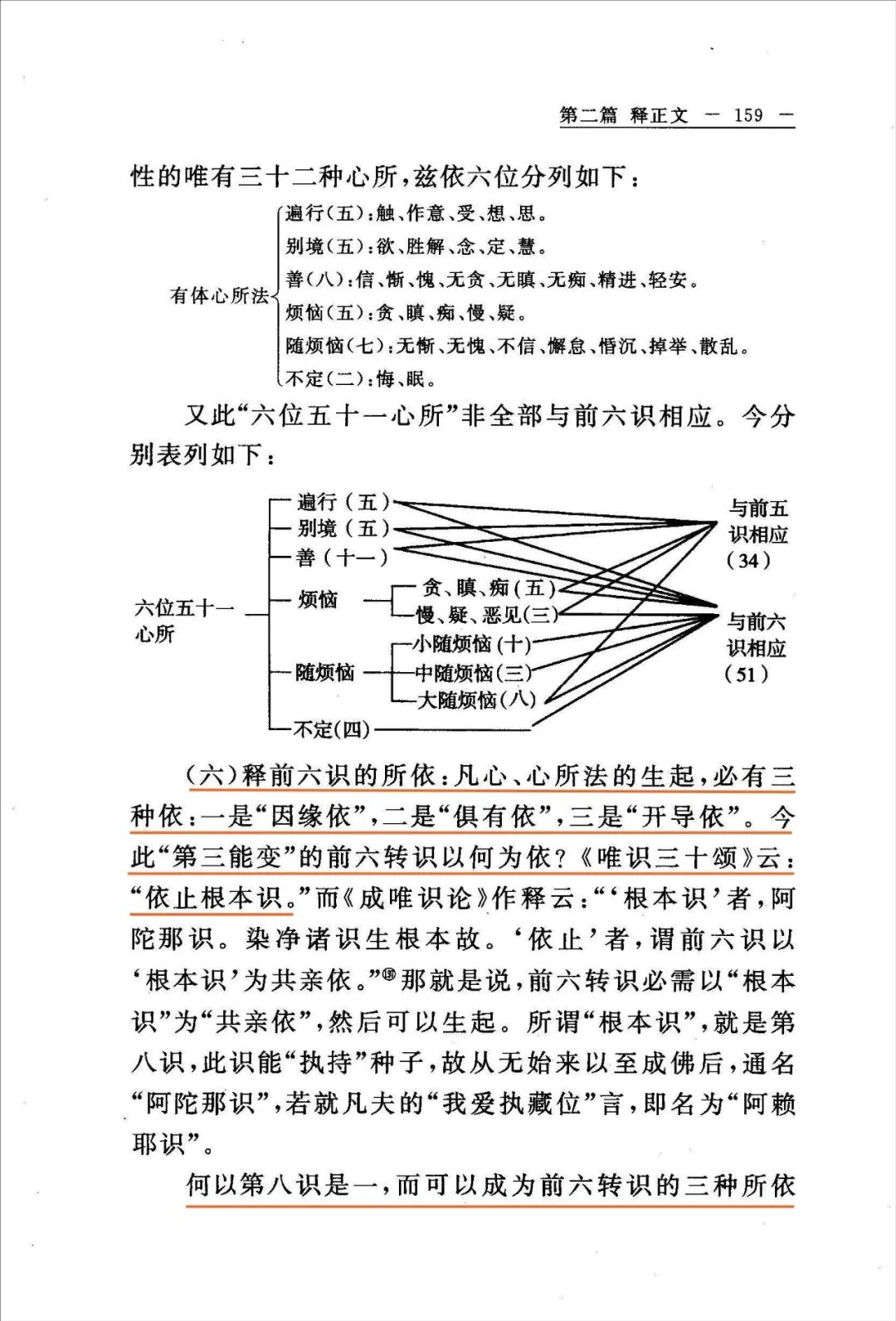

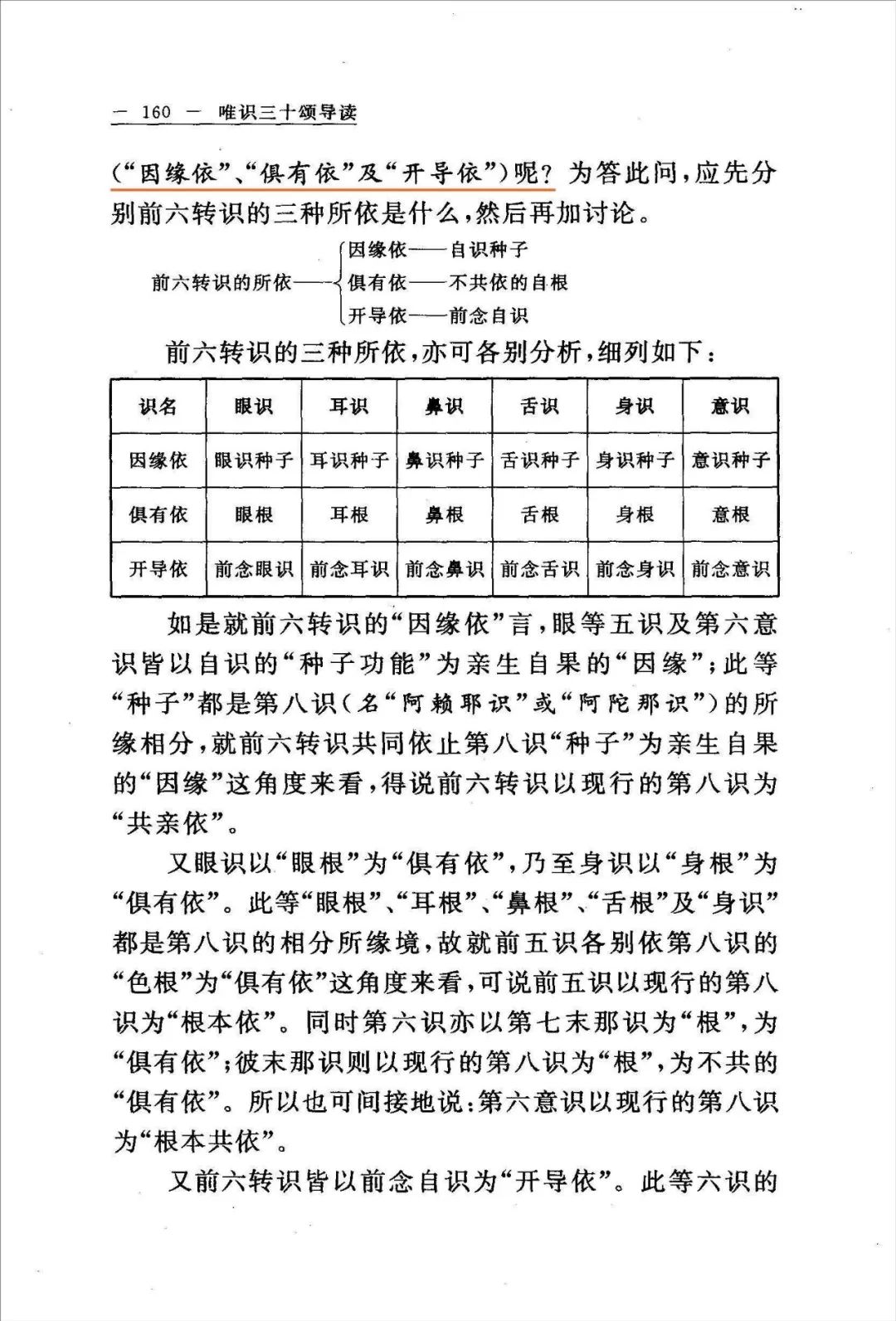

我们看第六部分,前六识的所依。

心、心所法的生起,要有三种依,一是因缘依,二是俱有依,三是开导依。

前六识以何为依呢?《唯识三十颂》云:“依止根本识。”根本识就是阿赖耶识。

“何以第八识是一,而可以成为前六转识的三种所依呢?”因缘依指的是种子,俱有依是根,开导依就是等无间缘。为什么叫开导呢?就是前一念灭,后一念生,中间不间断。你让开了,它后一念生起来了,叫开导。

【音频:15:01—21:16】

左右滑动查看更多

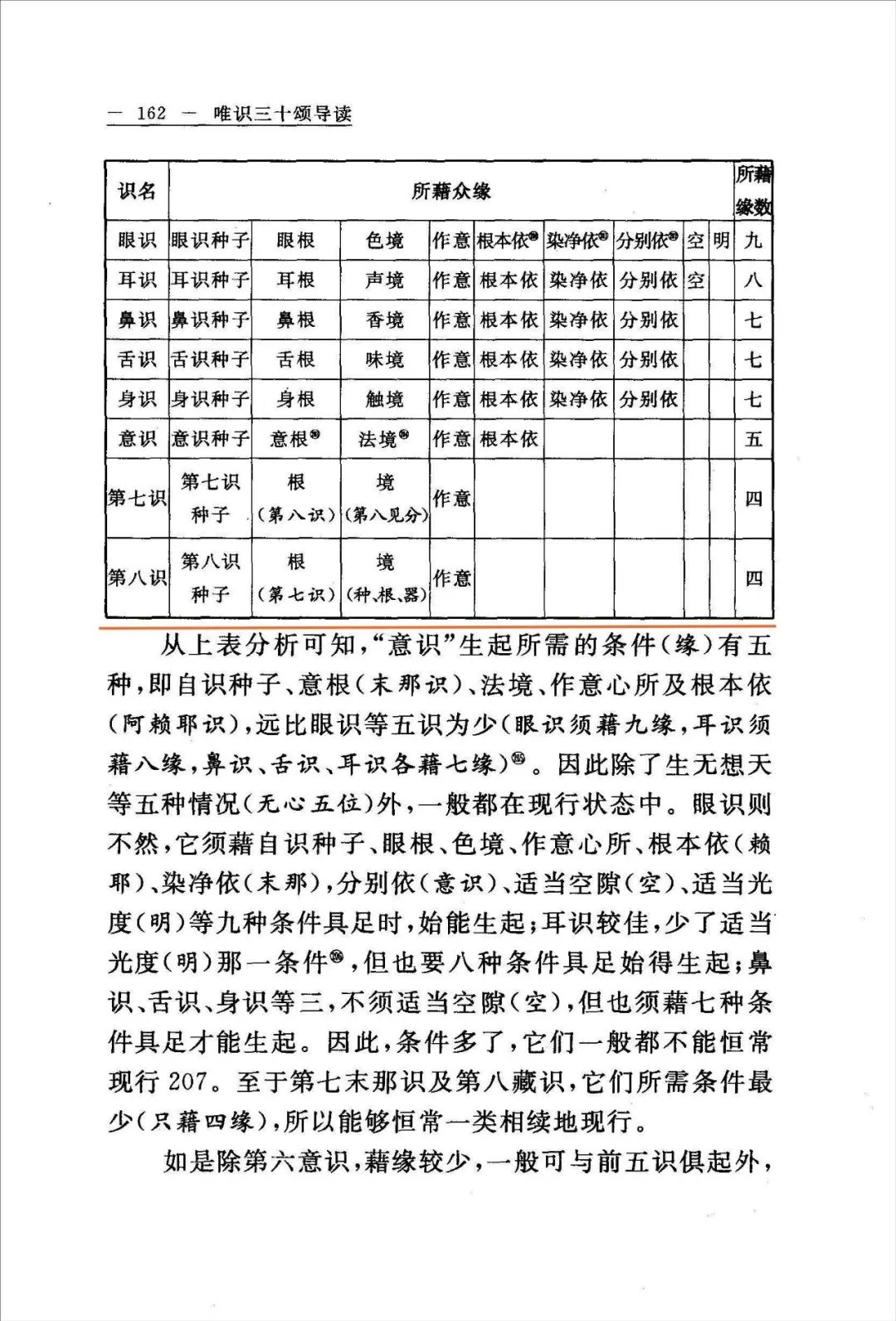

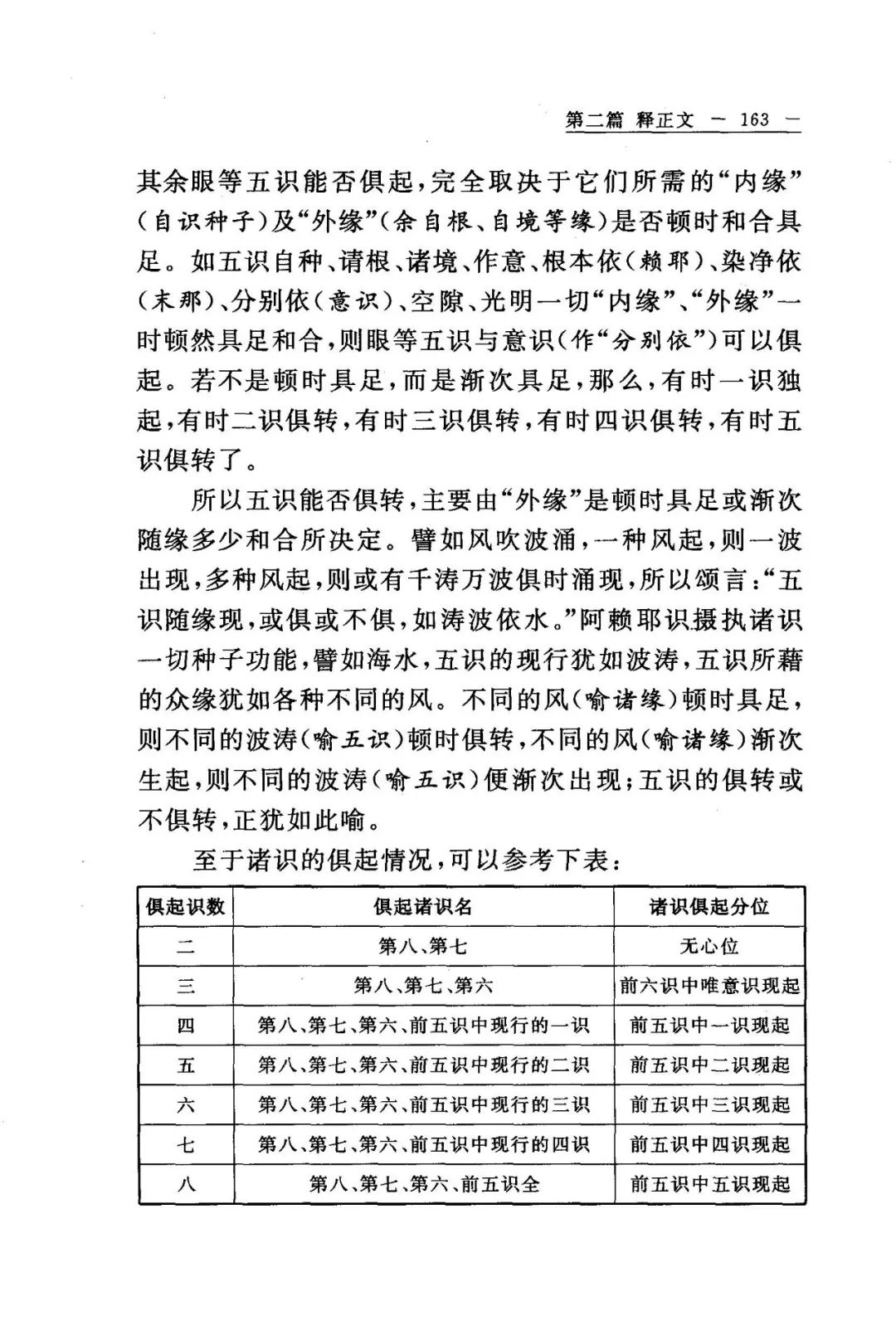

前六转识是六识俱起的呢,还是不俱起的呢?“《唯识三十颂》说:‘五识随缘现,或俱或不俱,如涛波依水。’”

前五识要依靠第六识,第六识有时候和一个识生起,有时候两个识、三个识、四个识、五个识一起生起。有时候前五识不生起,第六意识自己生起,叫“独头意识”。我们打妄想的时候前五识可以不动。做梦的时候,“梦中意识”,前五识也可以不动。

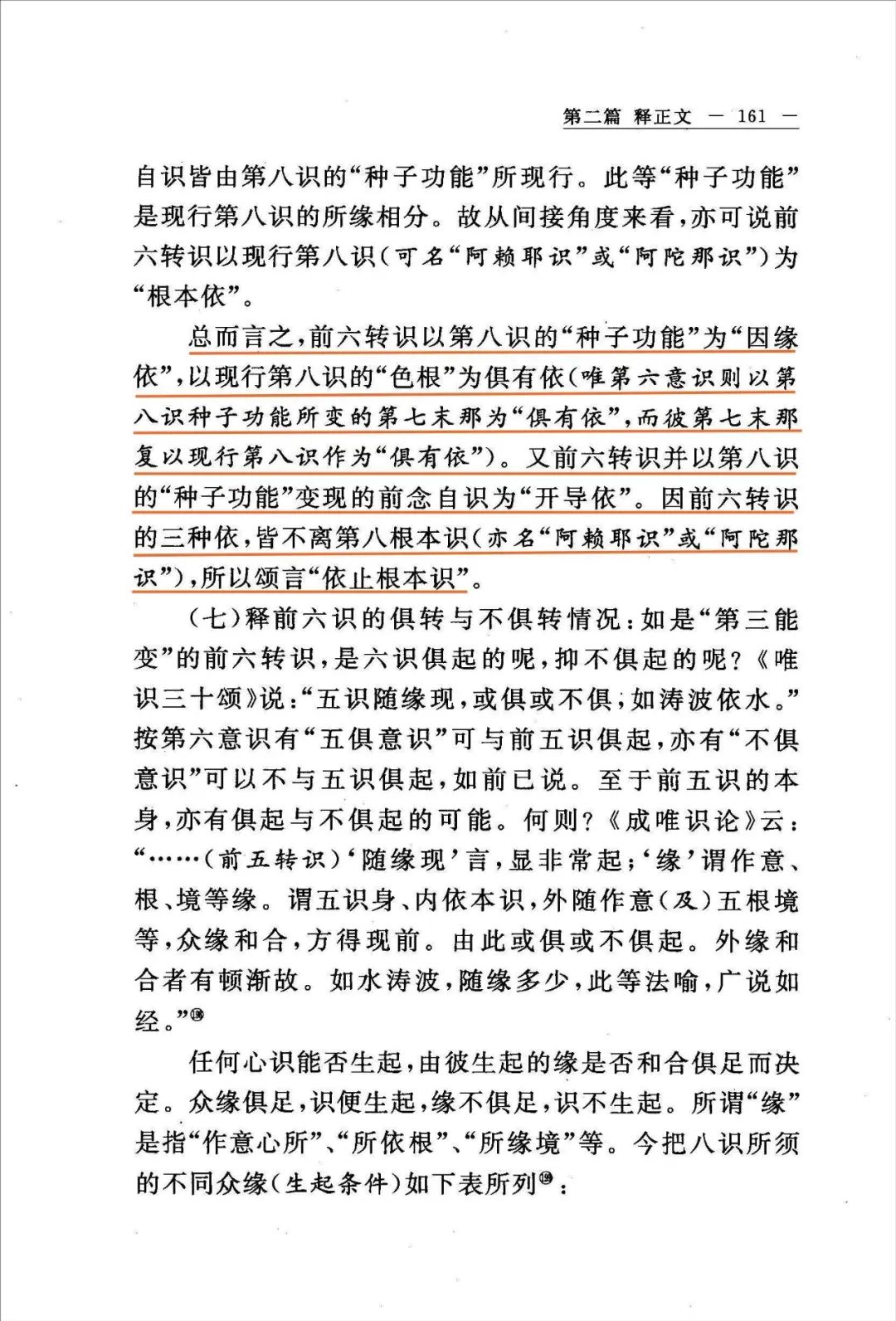

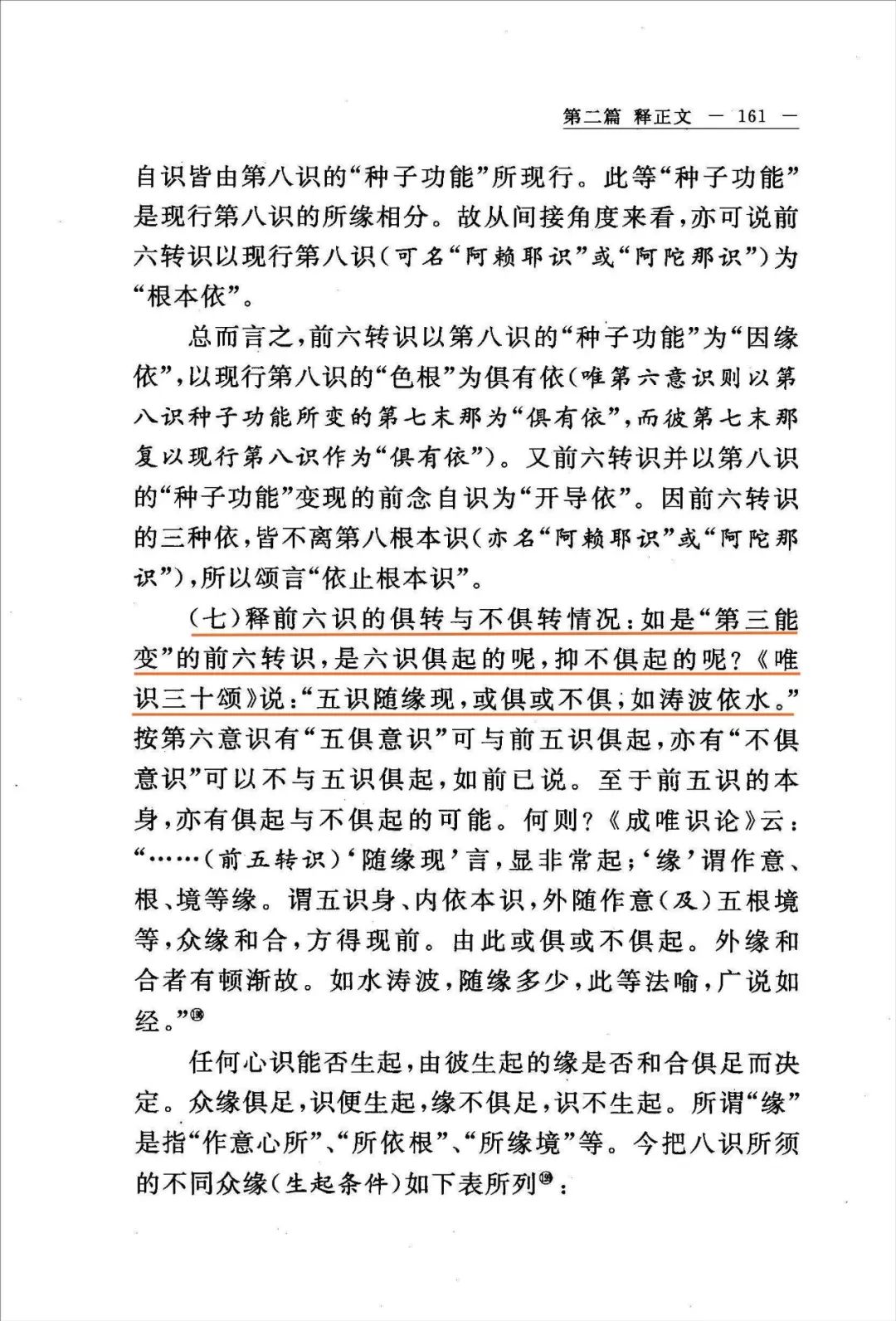

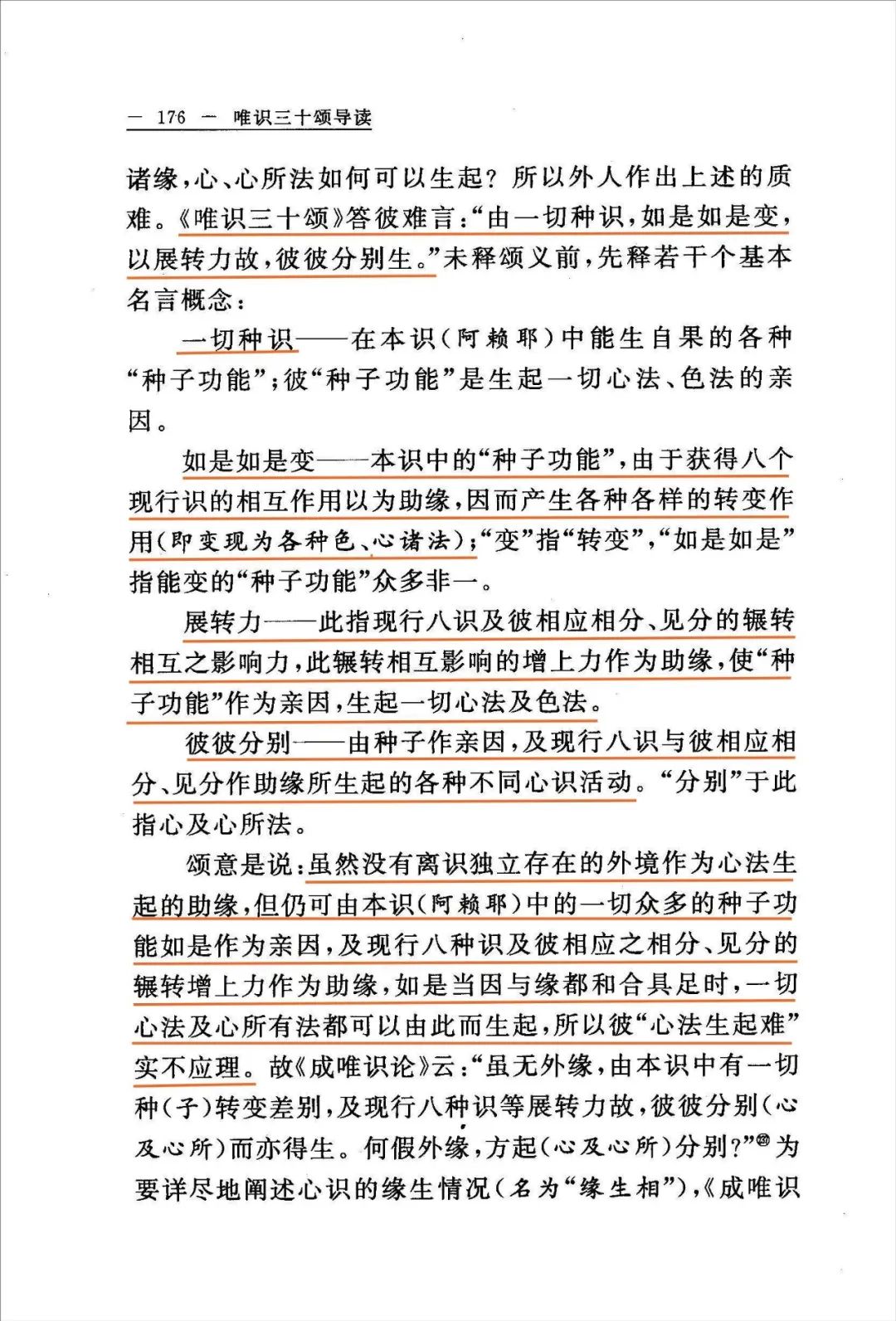

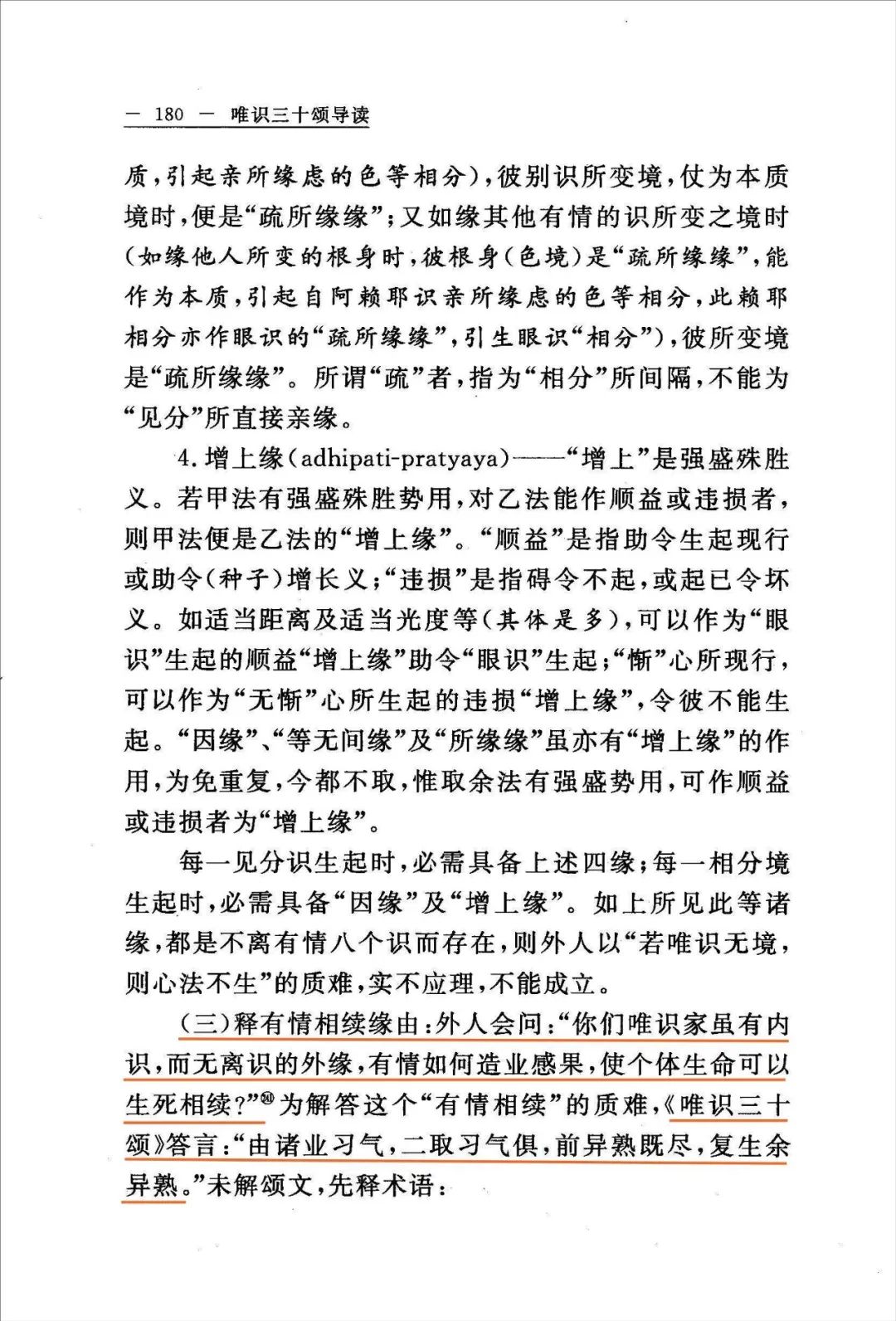

翻过来,八个识所生起的缘做了一个归类,这个非常好,希望我们把这张表格记住。

【音频:21:17—23:39】

左右滑动查看更多

“《唯识三十颂》有云:‘意识常现起,除生无想天,及无心二定,睡眠与闷绝。’”意识要具备种子、意根、法境、作意和根本识,五个缘具足的话,常常就能生起来。

在什么样情况下生不起来呢?一者生无想天,二者无想定,三者是灭尽定,四者是无心睡眠,五者无心闷绝,在这五种情况第六意识是不能现起的。

【音频:23:40—33:13】

左右滑动查看更多

假设有人来问难,“为什么识所变假说我、假说法,没有真实的呢?为什么只能是一切唯识所变现呢?”

颂文这样回答的:“是诸识转变,分别所分别,由此彼皆无,故一切唯识。”

“是诸识转变”,“诸识”是指八个识,八个识是三能变。

“分别所分别”,“分别”就是见分,“所分别”就是相分。

“由此彼皆无”,“此”就是自证分,“彼”就是见分或者相分,或者我们执着的真实的我和法。

见分也好,相分也好,你执着的我法也好,离开了自证分,就不存在,“故一切唯识”。

唯识里面讲得很妙的,眼耳鼻舌身意接触的六尘,其实都是相分。如果你这个见分出了问题,打比方耳根出了问题,别人说啥?不知道,没听到。

我们到周公庙参观,柱子上雕刻几个小猴子,有的小猴子把眼睛捂着,有的小猴子把耳朵捂着,有的小猴子把嘴巴捂着,这就是儒家文化的一种思想。我们要放纵六根,追逐六尘,很多的问题就出来了。从唯识的角度来说,很多事就是我们分别出来的。你不分别,天下太平。所以,佛法真是个心法、妙法,让我们其他都不想了,只想一个所缘境,万法归一,这就是修行。

首先说“违理难”。

【音频33:14—54:59】

左右滑动查看更多

1、“如果只有识,都没有外缘,由何而生种种分别呢?”这个“分别”就是指我们能生种种虚妄的、分别的、有漏的、现行的心和心所法。唯识主张“心外之境”,离开了心都是没有的,就不需要外面的缘,那你这个心、心所是怎么生起来的呢?所以外人呢就难问这件事。

《唯识三十颂》这样回答的:“由一切种识”。一切种识就是阿赖耶识,种子识。“如是如是变,以展转力故,彼彼分别生。”阿赖耶识里面有很多名言种子,“如是如是”指能变的种子功能众多非一。

这个颂的意思是怎么说的呢?“虽然没有离识独立存在的外境作为心法生起的助缘,但仍可有本识”,就是“阿赖耶识中众多的种子功能作为亲因,现行八种识及彼相应之相分、见分的辗转增上力作为助缘,如是当因与缘都和合具足时,一切心法及心所有法都可以由此而生起,所以‘彼心法生起难’实不应理。”心法它不靠其他的外缘,八个识之间的缘分就能让它生起。

最明显的就是我们第六意识在打妄想,不需要其他的因缘,自己在那儿胡思乱想,不需要其他的缘,一下子想起来。它为什么想?因为有种子,有第七意识、第八意识,它自己在那里独立的都能思考。

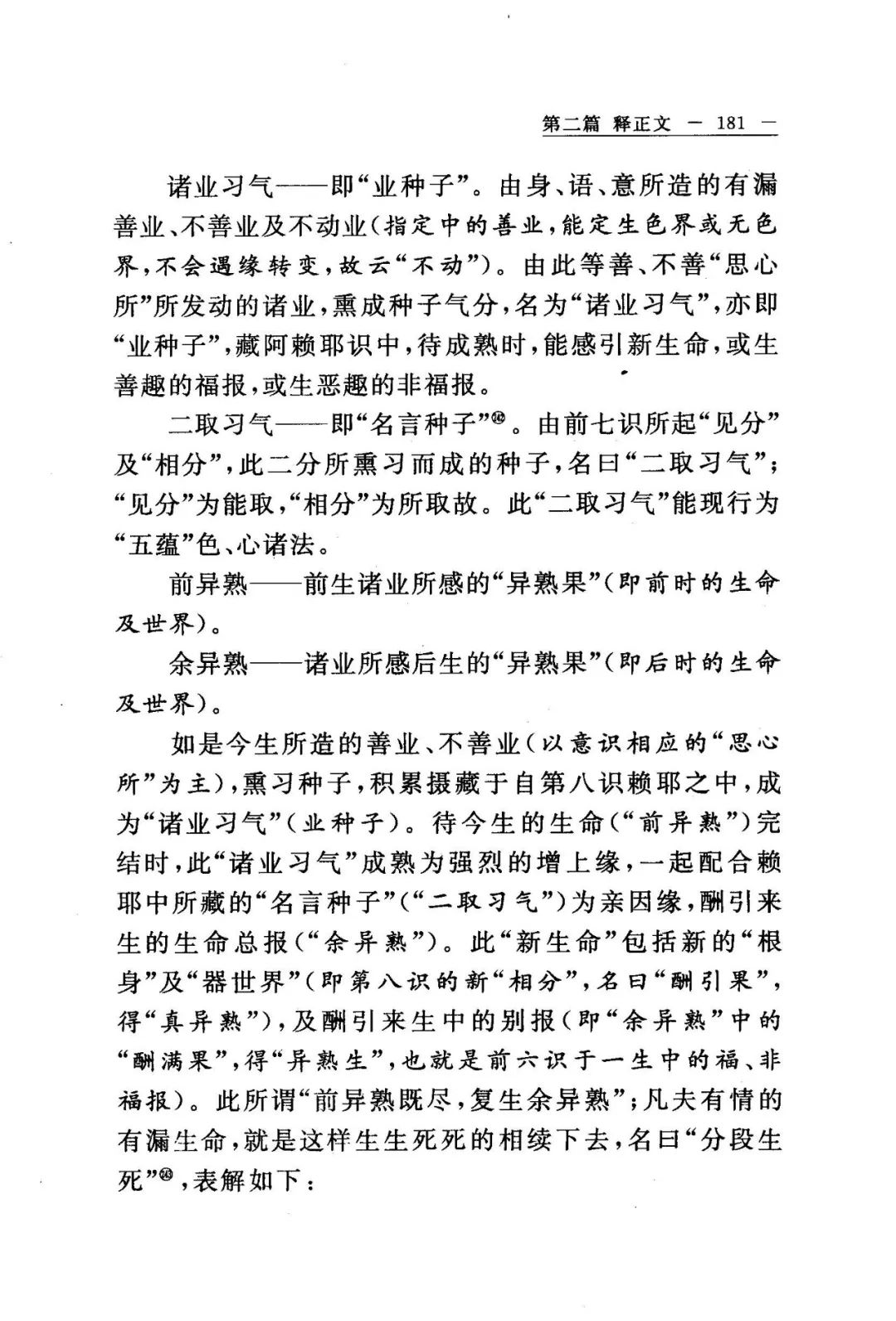

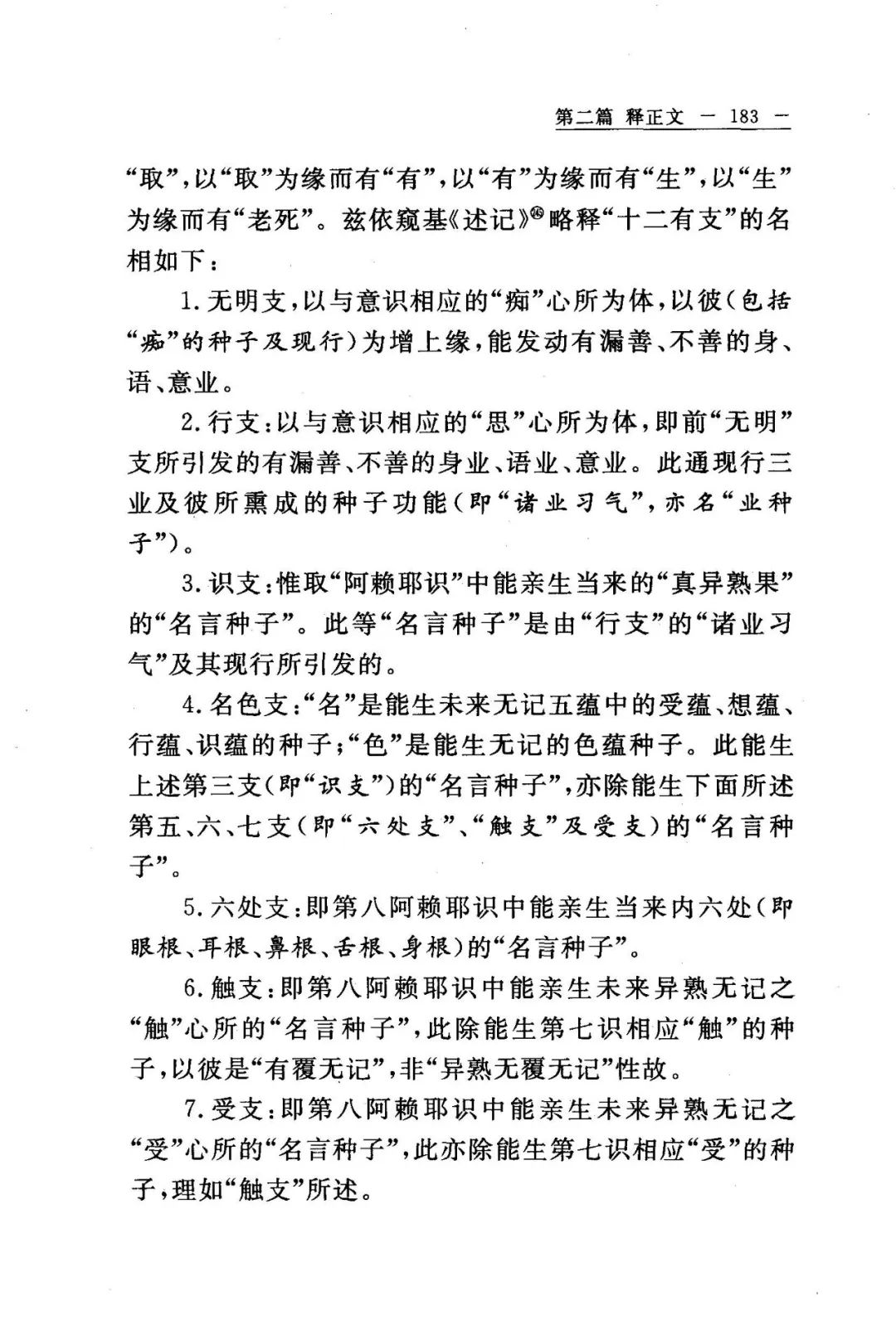

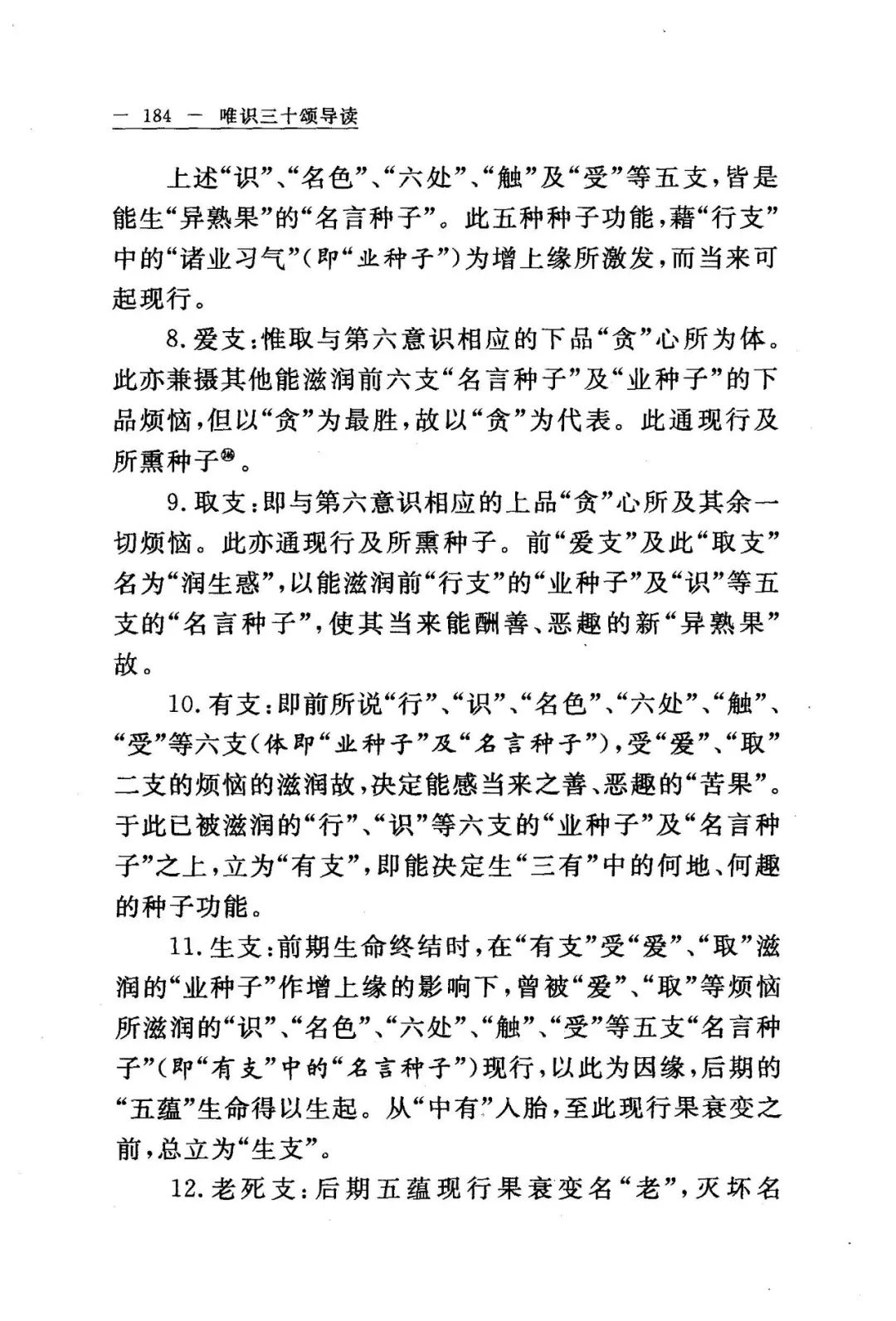

2、再来看这个有情相续的理由,就是生死轮回。外人会问:“你们唯识家虽有内识,而无离识的外缘,有情如何造业感果,使个体生命可以生死相续呢?”

《唯识三十颂》是这样说的:“由诸业习气,二取习气俱,前异熟既尽,复生余异熟。”

诸业习气就是我们的身业、语业、意业,习气就是种子。二取就是“见分”和“相分”。“前异熟既尽,复生余异熟”,就是前面过去的业所感的异熟果结束了,后面的“异熟”就要生起来。

有情相续的原动力是“诸业习气”及“二取习气”。“诸业习气”是诸心识相应的“思心所”的种子功能;“二取习气”则是第八识的“相分”及前六识的“相分”与“见分”种子功能。一切种子功能不离识,但由彼功能可使有情生死轮回,相续不断,何假外缘方能成就“有情相续活动”?故彼难言“虽有内识,而无外缘,则有情无由生死相续”就不成立了,难问这件事不符合道理。

下面释违教难。

【音频:55:00—结尾】

左右滑动查看更多

这里面是有五个颂,前面三个是解释“无境三自性不成”的难问,后面两个颂是解释“三自性、三无性相违”的难问。

1、无境三自性不成,意思是没有境,三自性就不成立。“如果你们唯识家所说,唯有内识,都无离识的外境,为什么佛陀在经典里面处处说有三自性呢?”

三自性也就是遍计所执、依他起和圆成实。唯识家是怎么回答的呢?“由彼彼遍计,遍计种种物;此遍计所执,自性无所有。依他起自性,分别缘所生。圆成实于彼,常远离前性。故此与依他,非异非不异,如无常等性,非不见此彼。”

下面来一句一句来解释,先说这个遍计所执自性。我们大乘经典,如《解深密经》,把宇宙一切存在的现象,分成三大类,也就是三种“自性”,“自性”就是自体——依他起、遍计执、圆成实。什么叫“遍计”呢?就是周遍计度,普遍的执着,有真实的我、有真实的法。

“由彼彼遍计”,是从“能遍计”来说的。能遍计也就是我们的心,就是见分。这个遍计所执,前五识和第八阿赖耶识没有参与,只有第六和第七这两个识。

“遍计种种物”。“种种物”是所遍计。“所遍计”的是什么呢?五蕴、十二处、十八界,这都是我们所遍计的。包括我们平时见闻觉知的一切境界;“能遍计”的就是第六意识执为实我、实法,又于“第八阿赖耶的见分”之上,由“能遍计”的第七末那识执着阿赖耶识见分为实我。

第六识和第七识都有俱生的我执,它们与生俱来的就有我执。第六意识更重要是有分别我执,就是种种分别,有实我、实法,有我、有我所。如是所执的种种“实我”、“实法”总名为“遍计所执自性”。但遍计所执自性,都是无所有的“无体随情假法”,是没有真实体性的。所以《唯识三十颂》云:“此遍计所执,自性无所有。”

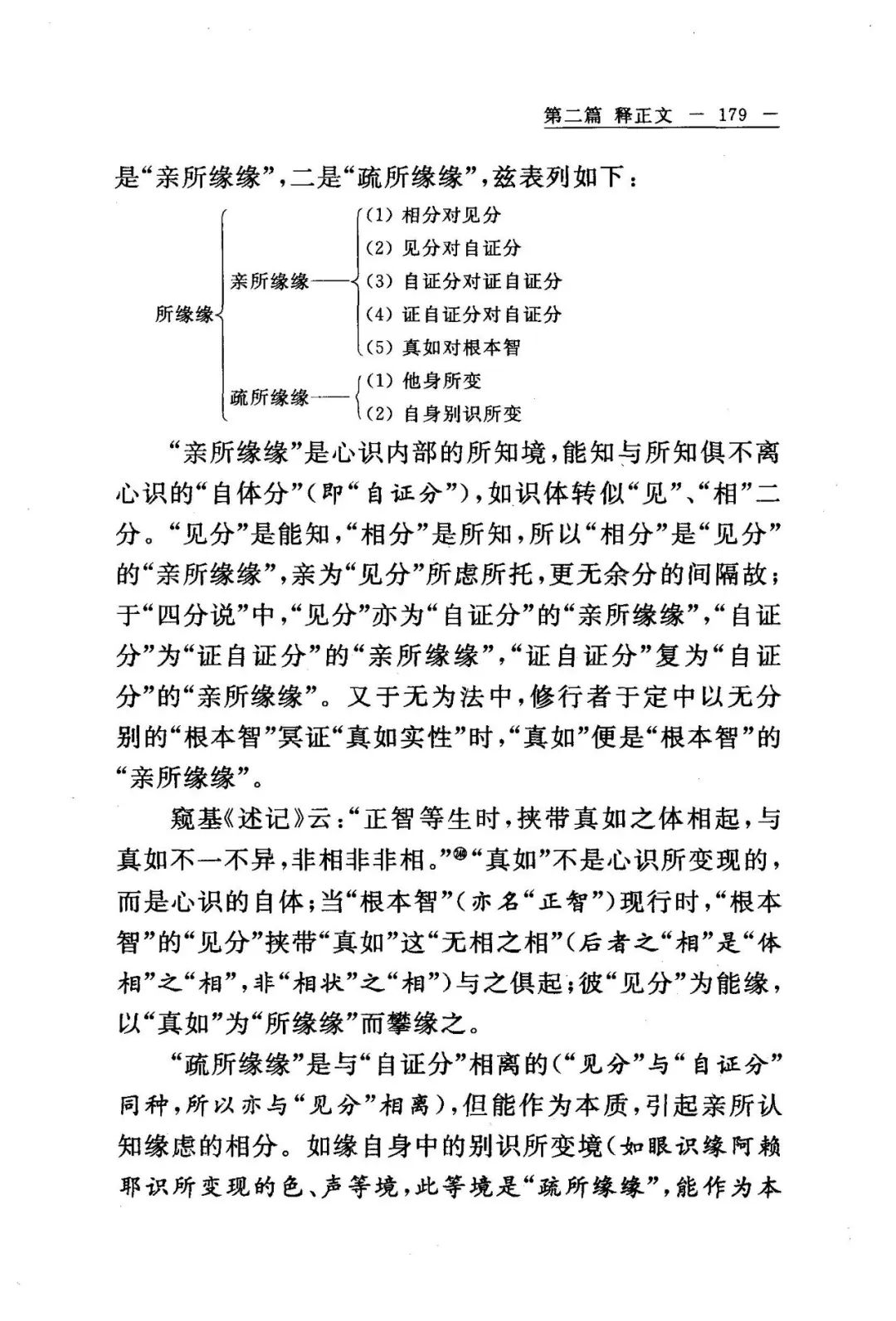

“依他起自性。”所谓“依他起”,是指“依众缘而得起”的意思。即一切依“因缘”、“等无间缘”、“所缘缘”及“增上缘”这四个缘,这是心法生起的条件。色法二缘生,因缘和增上缘;心法四缘生。

什么是“分别”呢?《成唯识论》云:“诸染净心、心所法皆名分别。”我们的“心”跟“心所”在一起活动的时候,有染污、清净的分别。佛法里面,圣人已经有无分别智了,我们凡夫要有清净的分别,不要染污的分别。清净的分别,就是你的心要跟善心所相应,跟圣言量相应。否则,我们跟烦恼心所相应,就容易染污分别。

无论是有漏的凡夫,还是无漏的圣者,他们缘生的八个识以及相应的一切“心所”及“见分”、“相分”的活动,都是“依他起自性”所摄,是存在的“有体法”。

这个“有体”是相对于“遍计执”的无体来说的。从第一义谛上来说,说它“有体”也不是绝对的,因为是缘起法。只是我们现在见不到缘起,见不到依他起,我们现在见的一切境界都是遍计所执,就有妄分别。如果真正见到依他起的时候,看一切众生都没有分别心,不会存在男女老幼、高矮胖瘦的分别了,在你眼里都是如幻如化的。

如是“依他起自性”非离心实有自体。所以前述的“无境”的质难,对“依他起自性”来说,也是不成立的。

下面是圆成实。

圆成实自性——二空所显的圆满、成就的“诸法实性”,就“一切法的实体”名为“圆成实”,也叫圆成实自性。如颂文说,“圆成实于彼,常远离前性。”圆成实是在遍计所执和依他起的基础上建立的成就的一个功德,如果没有依他起,也就没有圆成实。不是离开了一个依他起自性,而别有一个圆成实。

举一个例子:无常和无我,因为无常就是无我,因为缘起才是性空,没有缘起就没有性空,没有无常你就不知道无我。

一样的,没有依他起,就没有圆成实,所以它们的关系是非异非不异。本来就没有一个圆成实,因为你证悟了依他起的空性,没有真实的人法二执,这时候就成就了圆成实的这种功德。就像无为法一样,没有有为法,哪有无为法呢?都是我们心给它安立的。

有情如何可以证知“圆成实自性”与“依他起自性”的真相?《唯识三十颂》说:“非不见此彼。”

意思是说:证见“圆成实”,而可以证见“依他起”的存在。为什么呢?修行者必须通过修行,破除一切遍计的我执及法执,然后生起无分别的根本智,证知“二空所显”的“圆成实性”。圆成实也可以称为“真如”。

2、已解释“立三自性不违唯识”的义后,外人再次设难言:“若有三自性,何以世尊于般若等圣教中,说‘一切法皆无自性’?”

《唯识三十颂》说:“即依此三性,立彼三无性,故佛密意说,一切法无性:初即相无性,次无自然性,后由远离前,所执我法性。”这是唯识家来解释“三无性”,就是“相无性”、“生无性”和“胜义无性”。

佛陀说一切法是性空的,是无自性,但并不否定依他起的存在。如果把依他起都否定掉的话,很危险,那叫恶取空。依他起不能否定,但也不要执着,你依靠它才能修行,离开它也修不成。

“相无性”亦名“相无自性”。这是依“遍计所执”安立的,这个相就是“性”义,“体性”义。遍计所执的体性,犹如空花水月,是真实没有的。

“生无性”也叫“生无自性”,亦就是“无自然性”,依三自性中的“依他起自性”施设安立的。生有两种意思:一是缘生义,一是自然而生。

“因依他起自性是众缘和合所生,而非是不待因缘的自然而生。”既然是因缘生,就没有真实的体性,它无常变化的。虽然叫无自性,但还是缘有,不能否定它如幻如化都没有,所以这个依他起不能完全把它灭掉的。

所以佛陀的密意说我们一定要懂,“一切无自性”是密意说,空也是密意说。

下面是胜义无自性。胜义无性,亦名胜义无自性。胜义就是很殊胜的所知境,是真如实性,是圣者无漏的、无分别根本智所认知的殊胜境界。

“无”是讲没有遍计所执的实我、实法,非谓胜义无性的自体或自性也是虚无,所以颂文说,“后由远离前,所执我法性”。意思是说,胜义无自性是由远离了前面的遍计所执的实我、实法所显现的一个自性,所以胜义无自性是依圆成实而安立的。

“总说一切法皆无自性,非谓三法,其体性都是全无。由此外人所设若有三性,如何世尊说一切法皆无自性的难问,则可迎刃而解。”

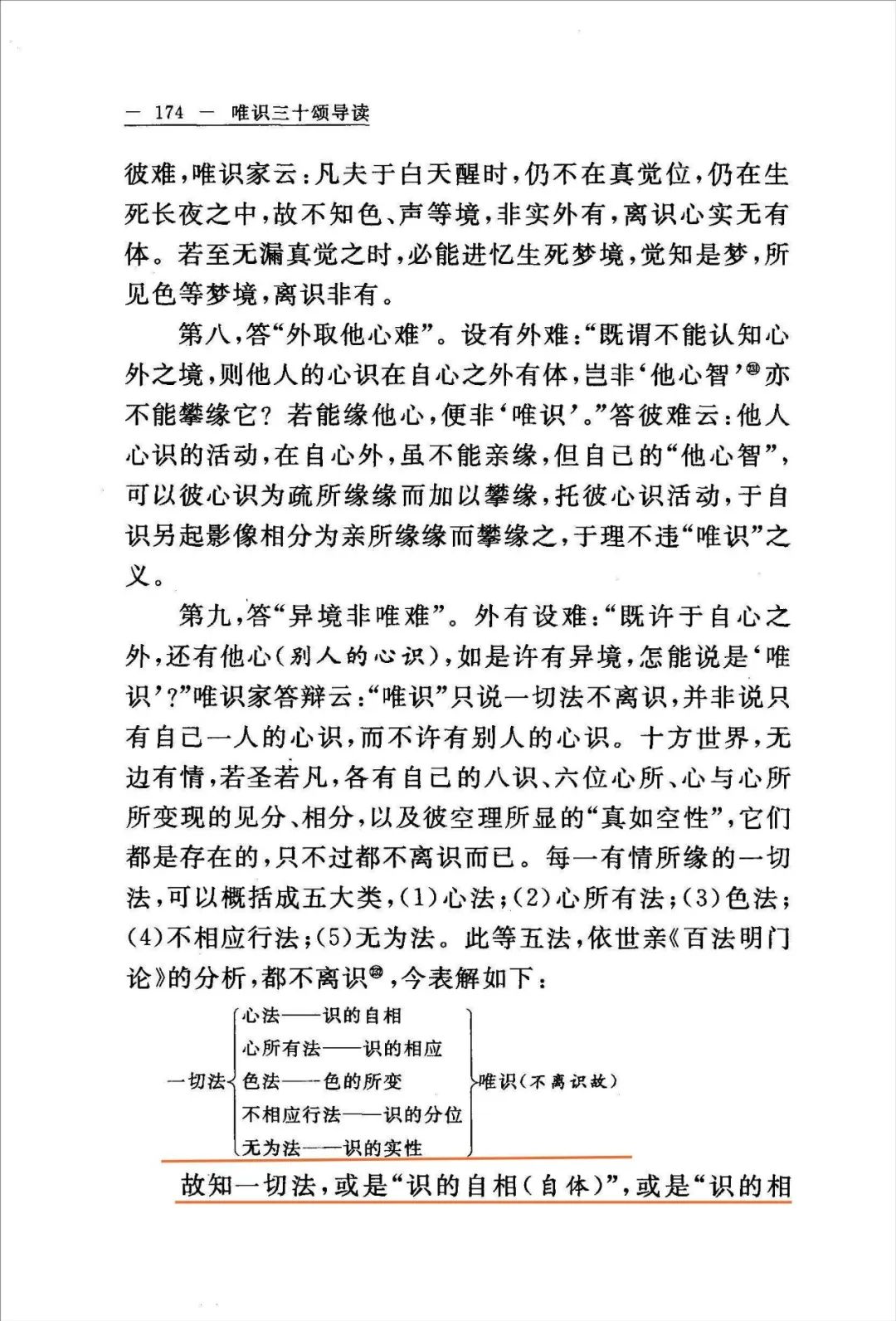

3、又若有问,“《般若经》中说,诸法皆空。诸法皆空,即是三无自性,云何可说只有唯识?”

“唯识家也可依上述方式予以回答,即是说三无自性是依三自性而立。三自性已如上所解释,皆不离识而别有体,故三无自性亦不离识,故彼难非理,而唯识体系实可成立。”三无自性是依三自性安立的,三自性离不开我们心而有,那三无自性也离不开我们这颗心,所以,“万法唯识,三界唯心”是可以成立的。