《唯识三十颂》第十三课|明唯识性与明唯识位(圆满)

【音频:00:00—22:02】

问:上课时讲到我们忏悔,忏悔所熏的种子,那种子现起的因缘需要忏悔吗?

答:忏悔是修行一个很重要的法门。“忏”是忏其前愆;“悔”是悔其后过。忏悔有作法忏、取相忏、无生忏三种。

就像种子放在抽屉里不容易发芽,我们修行人也有种子,初果、二果、三果的圣人也有种子,主要就是不给它增上缘。

增上缘就是贪、瞋、痴、慢、疑,修行就是不断地让心清净、平等,有无我的智慧,不故意去触恼别人,就是把业感果的缘先停下来,就像不给种子浇水施肥,它就不容易发芽。所以关于增上缘要不要忏悔,就还是要修行。

问:请问在做事的过程中,忽然间走神了,是第六意识的单独活动吗?当下正在做的事情还有第六识参与吗?

答:我们在上早晚课的时候、念经的时候,也会走神,一边走神,一边还在念。其实这个问题就关于见分、相分和自证分。你在念经的时候是见分和相分发挥作用,跑掉的是自证分。自证分跑掉了,见分有时候就会出错。就像拿着尺子去量布一样,量的不知道多少米,忘掉了。如果自证分在现场,量一米、两米、三米,就不会忘记。唯识这四分是很有意思的。

问:有的时候投入一件事,跟当下的情景融合在一起,很忘我,这个“忘我”是忘了第六识的“我”吗,还是第七识的“我”?

答:第七识的“我”是俱生我执,我们是不知道的。我们平时所谓的“忘我”,其实不是“无我”,而是自证分、见分、相分高度统一、高度集中。“忘我”还是指第六识的状态,不是第七识。

问:第七识的我执有没有暂停的时候,什么时候能超越一下?

答:我们在学习“思量能变”的时候说到:“阿罗汉灭定,出世道无有。”第七末那识执着阿赖耶识的见分为我这件事,在凡夫位是去不掉的,到初果、二果、三果只是降伏,到了四果阿罗汉才能去掉。

我们平时执着的“我执”,主要是第六意识的分别我执。俱生的我执是很细很细的,我们不知道。第七末那识相应的四个烦恼:我痴、我见、我慢、我爱,这是与生俱来的,但是它叫“有覆无记”,只是执着一个“我”。真正造业的主体是第六意识。所以我们修行就是在第六意识上用功。

第六意识上怎么才能用功?其实一个人用不了功,多数人都是在打妄想。但大众的力量可以。大众的力量让我们同样做一件事,我们随着大众的节奏,始终确保第六意识不分心。

第七末那识跟着第六意识转,它既通有漏,也通无漏。在有漏的位置,它与四个烦恼就相吻合;但是一旦前六识修行转成无漏的时候,第七末那识也跟着去思维无漏的境界。

问:圆成实是阿赖耶识假中的那一半真吗?

答:圆成实性,既是真如,也是法界。八地以上的菩萨,阿赖耶识就不叫“阿赖耶识”了,这时候可以叫它“异熟识”。真谛法师把它翻译为“阿陀那识”,或者叫“无垢识”。成佛之后,转凡成圣,转识成智,阿赖耶识最后可以成为大圆镜智的境界,就不属于阿赖耶识的部分了。

《唯识三十颂》 目录

左右滑动查看更多

甲二、明唯识性

(一) 总说

(二) 明唯识实性的意义

(三) 明唯识实性的别名

(四) 明唯识实性与诸行的关系

甲三、明唯识位

(一)总说

(二)修瑜伽行的条件及阶位

(三)释资粮位

(四)释加行位

(五)释通达位

(六)释修习位

(七)释究竟位

此诸法胜义,亦即是真如,

常如其性故,即唯识实性。

左右滑动查看更多

【音频:22:02—24:44】

前二十四个颂说了“唯识相”,这个颂来谈“唯识性”,也就是圆成实性。

“唯识相”属于俗谛,有生有灭、容易变化,“唯识性”则是真谛。修行人要想转凡成圣、离苦得乐,都要从唯识性来入道。唯识性是非常殊胜的,它远离我执、法执,是二空妙智所显,诸法之胜义。

【音频:24:44—31:45】

上文“明唯识相”,目的在使有情破除对“外在实境”(即对“实我”、“实法”等“遍计所执”)的执着,所以于“依他起自性”的诸法之上,申明“一切法不离识”的相状,此便是“唯识相”。

这是我们前面学习的内容,主要让我们知道“遍计所执”执着的“我”和“法”是不真实的。

此“唯识相”是有生灭、有变易的千差万别的相状,而不是“不生、不灭、无相、平等一味”的“宇宙实体”。能作为“依他起诸识的所依实体”应名“唯识性”(不是“唯识相”),即是不生、不灭、无相、平等一味、圆满、成就、真实的“圆成实自性”,亦即是“二空所显”的“胜义无性”。

“唯识性”与“唯识相”的区别很大。“唯识性”是不生不灭、远离了我法二执的,所以它是不轻易变动的,叫“胜义无自性”。

“此诸法胜义”,这个“此”,就指“圆成实自性”。它在诸法中是最殊胜的,也叫“真如”。

“真”,就是真实、不虚妄;“如”就是不会变化。真实而不会变化,叫做“真如”。“真如”在凡不减,在圣不增,在迷不远,在悟不近。

“真如”,亦即是“唯识实性”。体即“圆成实自性”的“真如”,亦即是“依他起自性”的一切心、心所法所依的最后真实体性。

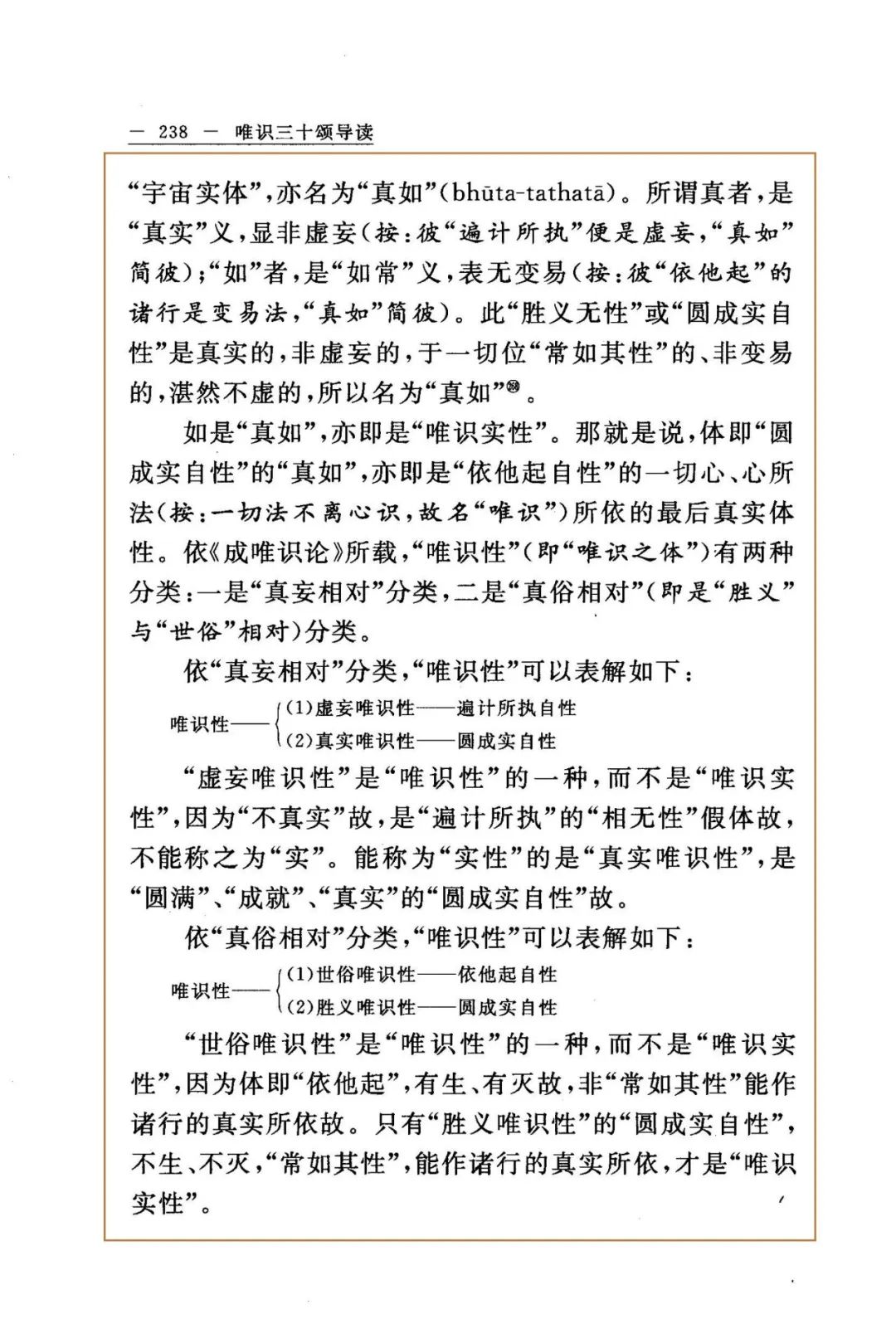

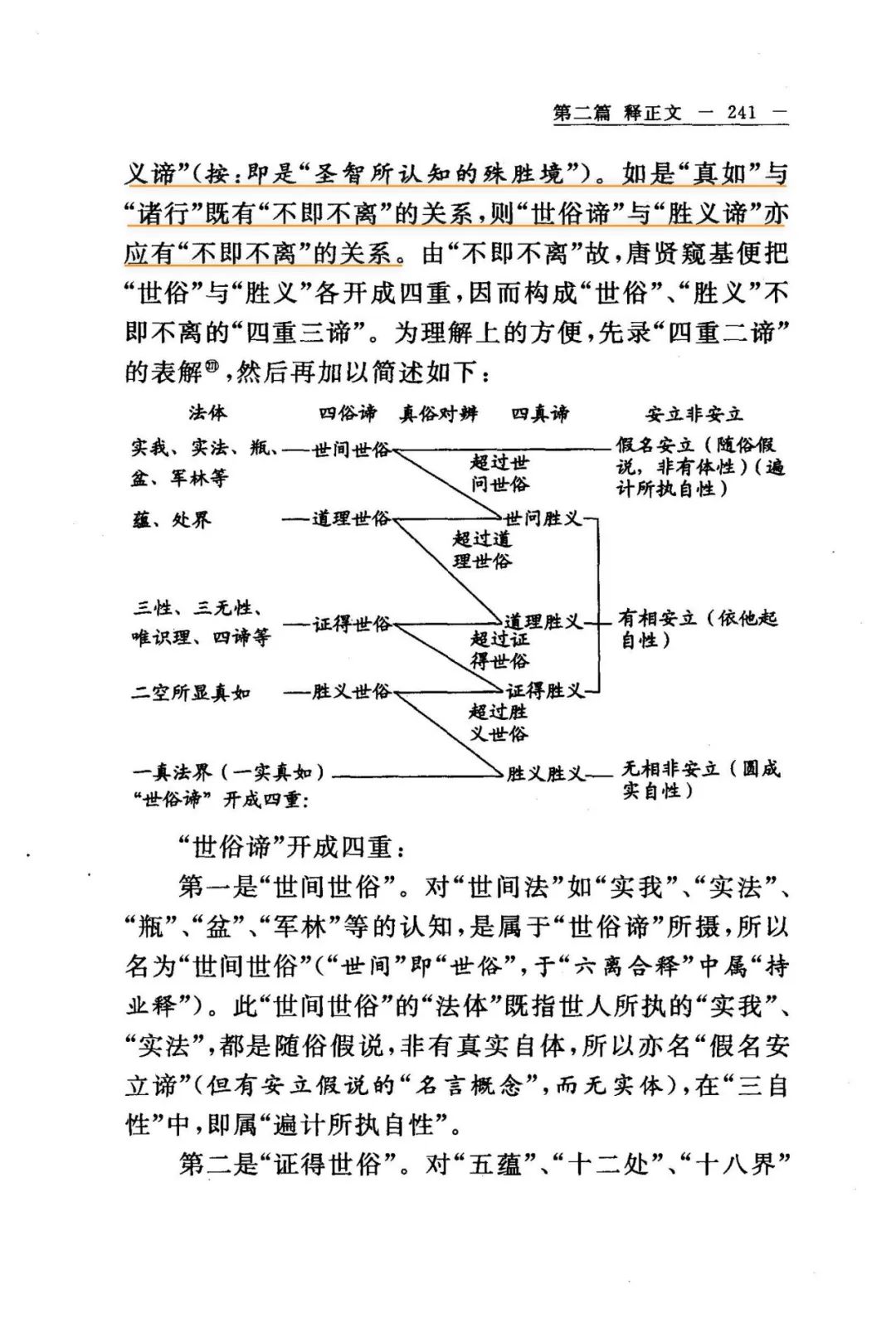

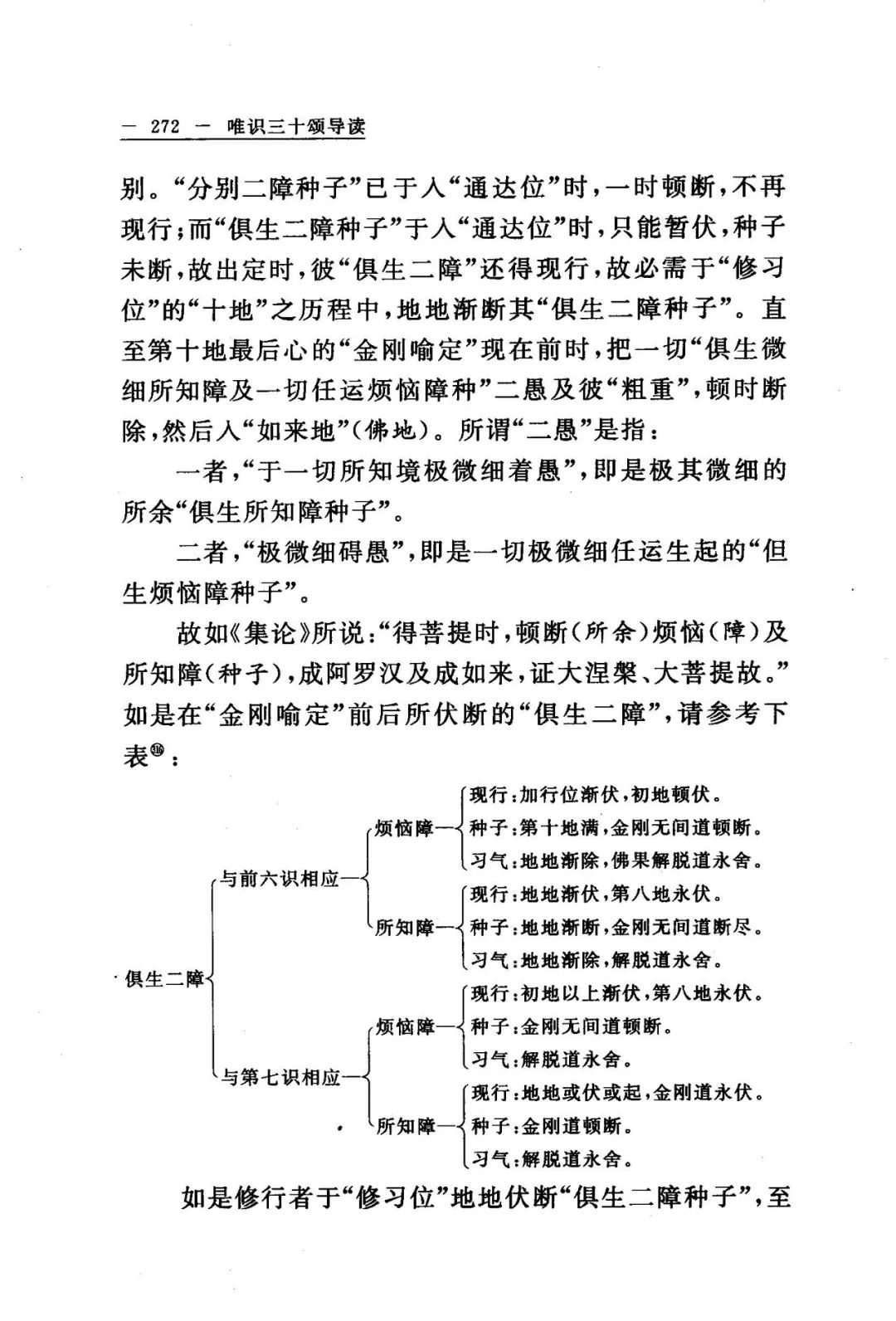

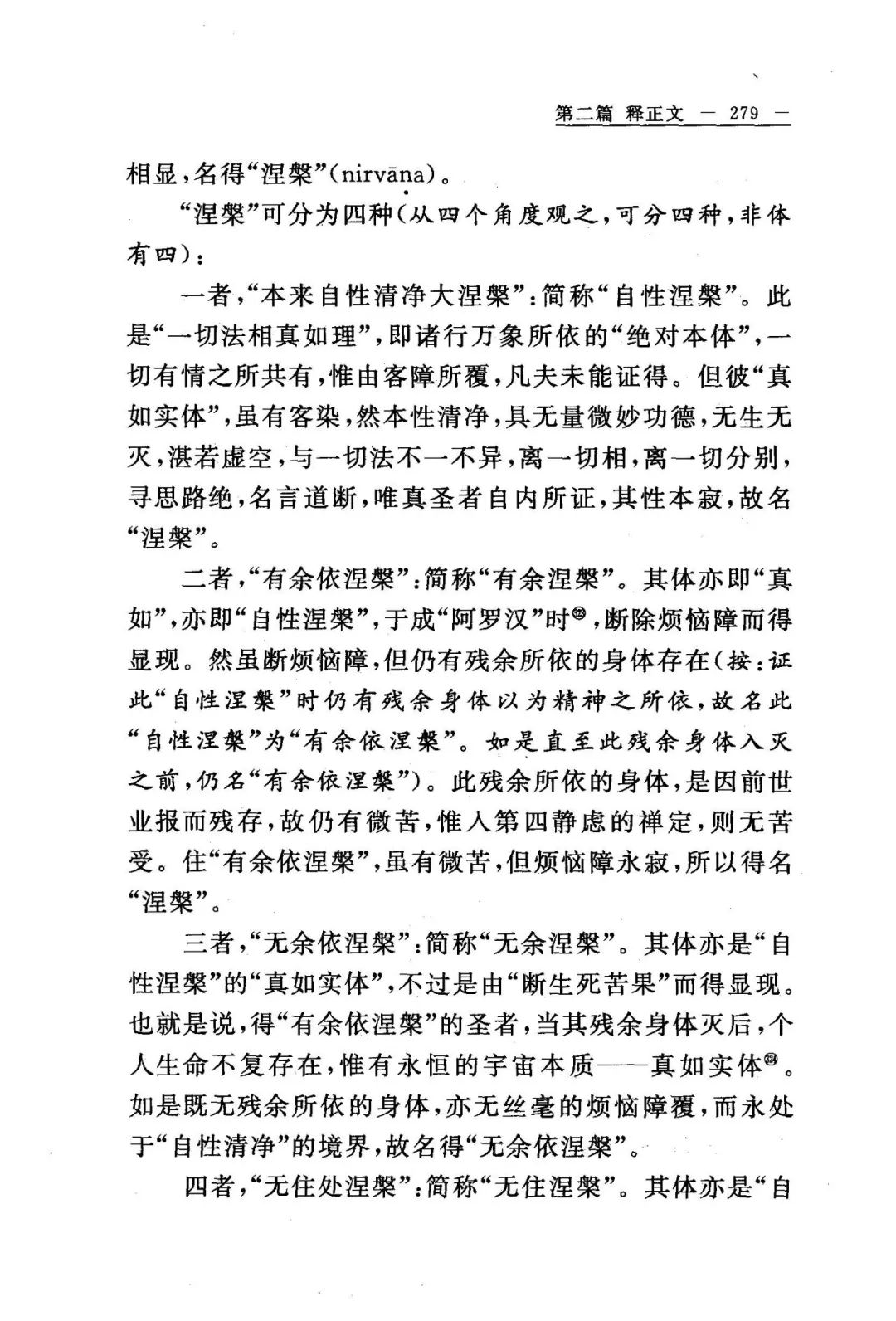

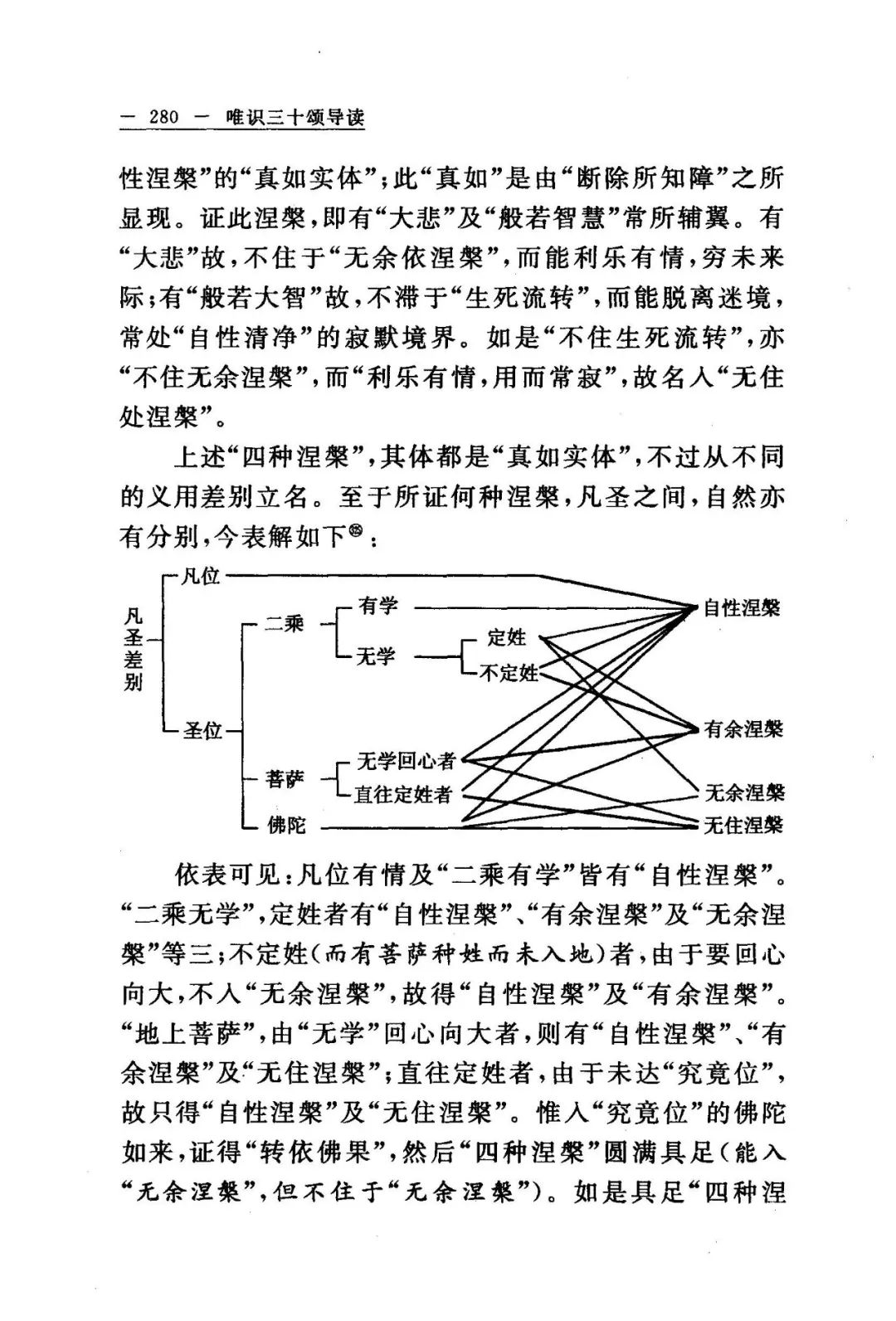

依“真妄相对”分类,“唯识性”可以表解如下:

“虚妄唯识性”是“唯识性”的一种,而不是“唯识实性”,因为“不真实”故,是“遍计所执”的“相无性”假体故,不能称之为“实”。能称为“实性”的是“真实唯识性”,是“圆满”、“成就”、“真实”的“圆成实自性”故。

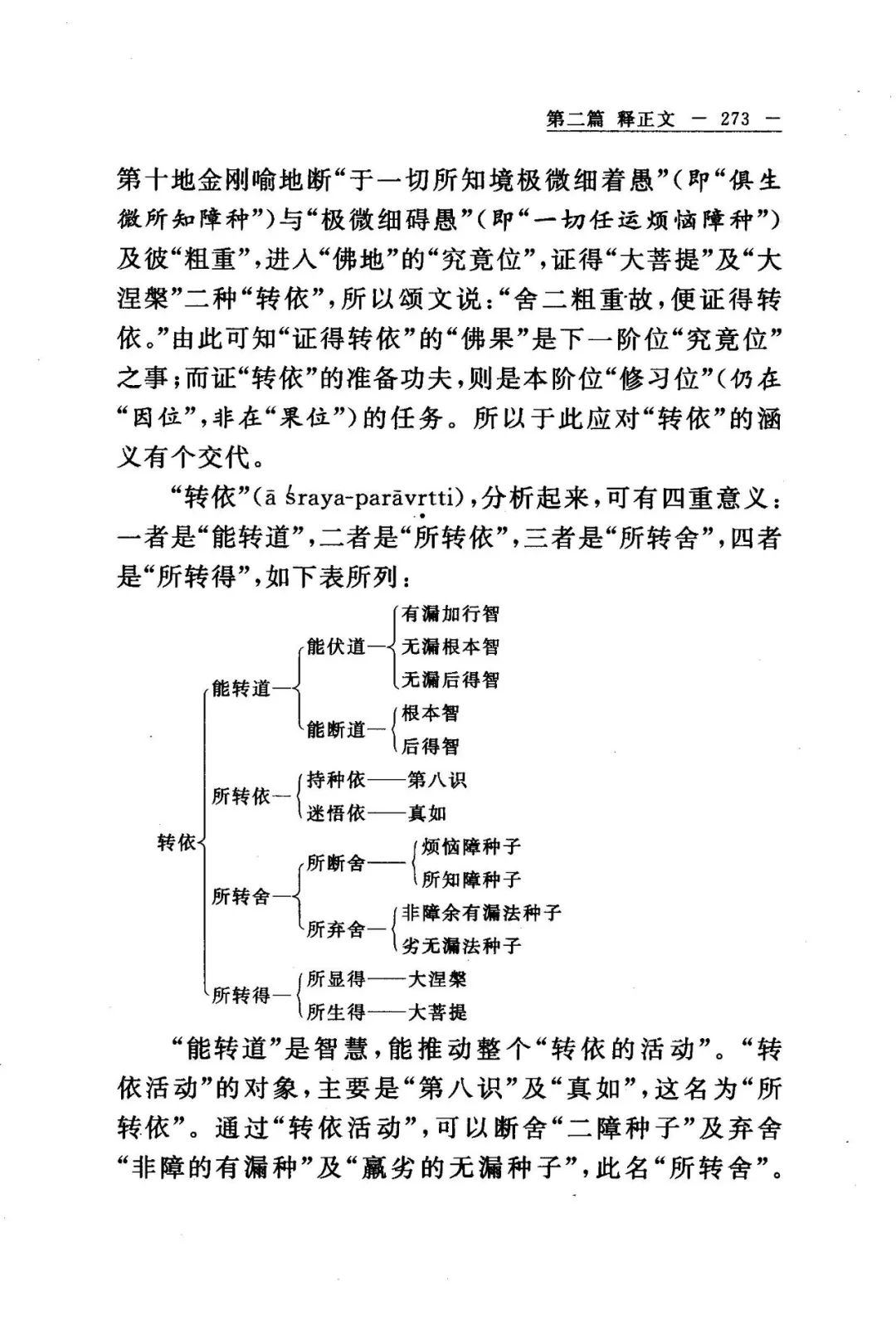

依“真俗相对”分类,“唯识性”可以表解如下:

“世俗唯识性”指“依他起自性”,它是有生有灭的,属于唯识性的一种,不是唯识实性。“胜义唯识性”是“圆成实自性”,它是不生不灭、常如其性的。

“唯识实性”,强调了“实”义,所以于“三自性”中,简别了虚妄的“遍计所执自性”,又简别了生灭无常、不能作一切诸行的真实所依的“依他起自性”,而唯以“圆成实自性”来命名“唯识实性”。

【音频:31:45—36:00】

1.真如。在常如其性(无有改变)的法体上,不起我执、法执,便是“真如实性”。

2.无我性。在常如其性(无有改变)的法体上,离一切“我执”及“我所执”,便是二空所显的“无我性”。

3.空性。在常如其性(无有改变)的法体上,由离一切“人我执”及“法我执”,使一切杂染归于空寂,彼法体名为“空性”。

4.无相。在常如其性(无有改变)的法体上,般若智起,于是一切色、声、香、味,乃至菩提诸相,皆归于寂灭,名为“无相”。

5.实际。在常如其性(无有改变)的法体上,离一切颠倒执着,彼是究竟无倒智所缘体,名为“实际”。

6.胜义。在常如其性(无有改变)的法体上,为“圣者”(即无漏根本智)所行之境,名为“胜义”。

“义”是“境”义,这是圣人所缘的境。

7.法界。彼常如其性(无有改变)的法体,是三乘妙法的所依体(其实应为一切诸法的所依体),名为“法界”。

如是“无我性”(或“二空无我性”)、“空性”、“无相”(或“无相之相”)、“实际”、“胜义”、“法界”,都与“真如”同义,只不过是从不同角度建立不同名相而已。如是乃至“唯识实性”、“实相”、“如来藏”、“佛性”、“法身”等,都是“宇宙实体”此“真如”的异名,其体即是“三自性”的“圆成实自性”、“三无性”中的“胜义无自性”。

【音频:36:00—38:09】

“真如”和“诸行”是什么关系?不即不离。“真如”是“体”,“诸行”是用。“体”和“用”相互不能离开。

唯识家认为同一宇宙的存在,若以有名相分别的“有漏心识”来观察它,则只能认知其迁流变化的现象,即是“依他起”的“诸行”,所得的真实名为“世俗谛”。

若以超越名相的“无漏无分别智慧”以观照它,则可以冥证其恒常、不变而遍一切处的最后实体,即是“圆成实”的“真如”,亦即“唯识实性”,所得的真实名为“胜义谛”。

如是“真如”与“诸行”既有“不即不离”的关系,则“世俗谛”与“胜义谛”亦应有“不即不离”的关系。离开了“世俗谛”也没有“胜义谛”。

乃至未起识,求住唯识性,

于二取随眠,犹未能伏灭。

现前立少物,谓是唯识性,

以有所得故,非实住唯识。

若时于所缘,智都无所得,

尔时住唯识,离二取相故。

无得不思议,是出世间智,

舍二粗重故,便证得转依。

此即无漏界,不思议、善、常,

安乐解脱身,大牟尼名法。

左右滑动查看更多

【音频:38:09—42:01】

这五个颂分别谈唯识修行的位次:资粮位、加行位、通达位(见道位)、修习位、究竟位。

我们现在是在“资粮位”,“资粮位”也称为“外凡”,到“加行位”才成为“内凡”。 从“资粮位”到“加行位”要修一大阿僧祇劫,如果我们智慧不够、慈悲心不够,在生死轮回当中,就觉得一大阿僧祇劫太可怕了,就不愿意在这个世界坚持。

大菩萨为什么愿意在这世界?因为他有智慧、有慈悲。其实不讲这一大阿僧祇劫了,就是在僧团里,你发心做件事,都要有一点智慧和慈悲心。

【音频:42:01—45:26】

《成唯识论》指出,需具“大乘二种性”的有情,才可以于“唯识五位”中,渐次悟入。“大乘二种性”指本性住种姓和习所成种姓。

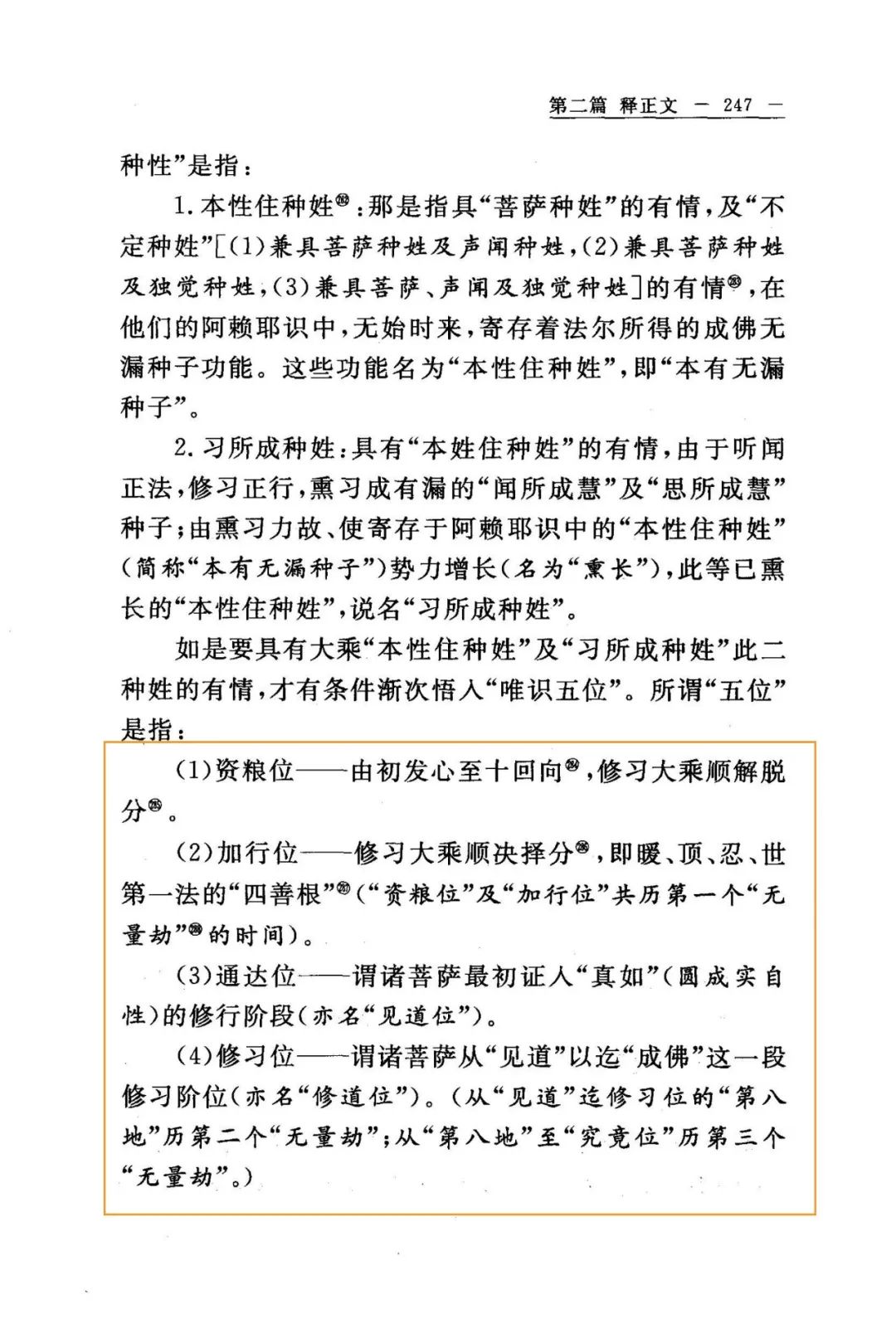

“五位”指:

(1)资粮位:由初发心至十回向,修习大乘顺解脱分。

(2)加行位:修习大乘顺决择分,即暖、顶、忍、世第一法的“四善根”。

资粮位和加行位共历第一个阿僧祇劫。这一大阿僧祇劫就是修相好。经过一大阿僧祇劫六波罗蜜的修行,将来福德资粮就是圆满的。

(3)通达位:谓诸菩萨最初证入“真如”(圆成实自性)的修行阶段(亦名“见道位”)。这是初地菩萨的境界了。

(4)修习位:谓诸菩萨从“见道”以迄“成佛”这一段修习阶位(亦名“修道位”)。

从菩萨见道后一直到成佛,从初地到十地,这个阶段都叫修习位。从见道到第八地菩萨,经过第二个阿僧祇劫,从第八地到成佛又要一个阿僧祇劫。

(5)究竟位:谓证得无上正等菩提的佛果(自“修习位·金刚心无间位”之后,直至尽未来际,皆“究竟位”摄)。

如是具大乘“本性住种姓”及“习所成种姓”的有情,经“唯识五位”的实践修习历程,至究竟位,便可证得“大涅槃”与“大菩提”的佛果,但他的无漏生命是继续相续下去的,普渡众生,无边功德,尽未来际,无有竟时。

【音频:45:26—53:50】

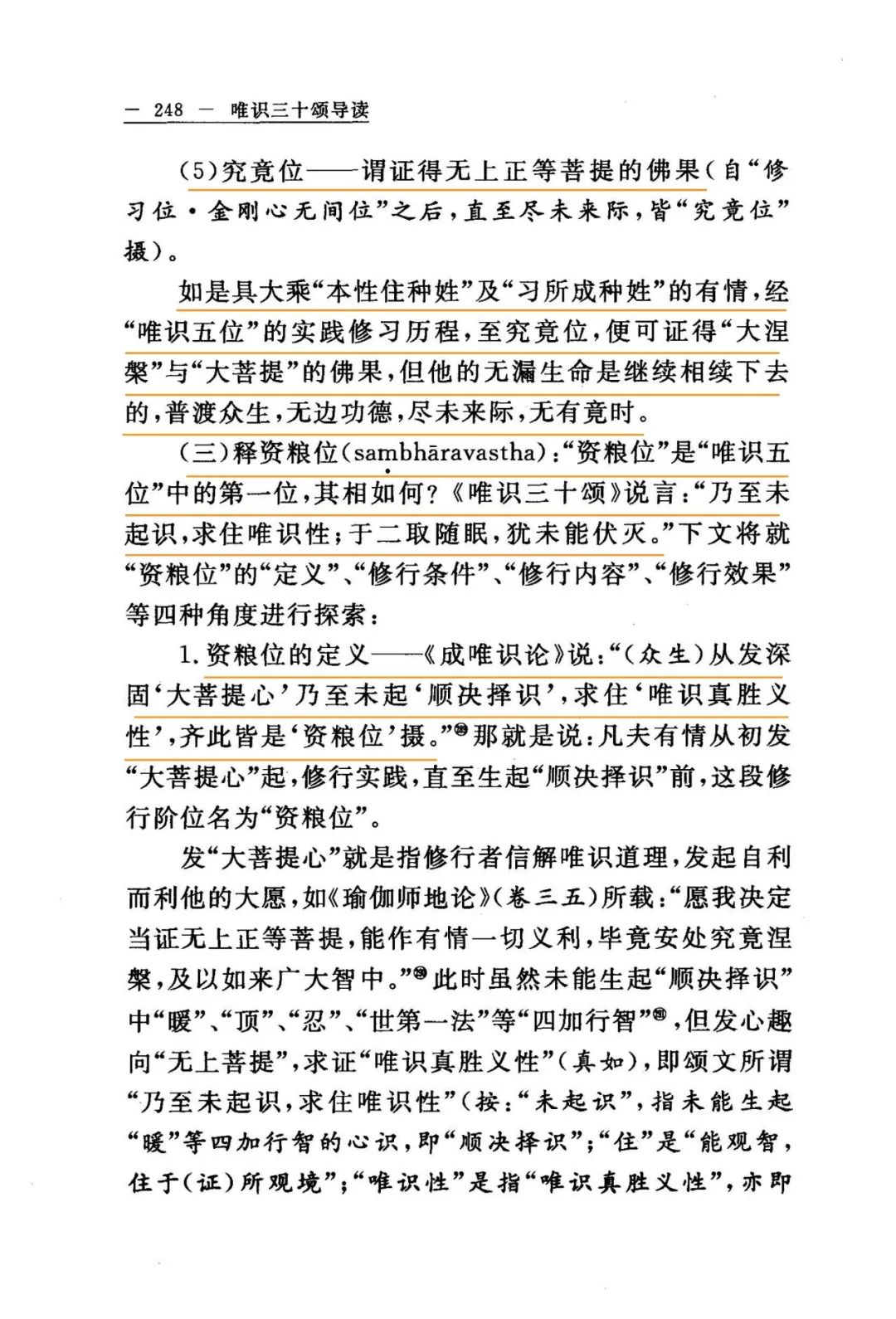

1.资粮位的定义

“资粮位”是“唯识五位”中的第一位。《唯识三十颂》说言:“乃至未起识,求住唯识性;于二取随眠,犹未能伏灭。”

“资粮位”从什么时候开始呢?从《瑜伽师地论》来看,就从我们发深固大菩提心开始,“乃至未起识”,“未起识”指四加行来说,就是还没有四加行暖、顶、忍、世第一。“求住唯识性”,“求住”即希求心,希望自己能够见道。

“于二取随眠,犹未能伏灭”,“二取”就是烦恼障和所知障的种子,于二取随眠还没有降服它,这就是“资粮位”的状态。

资粮位的菩萨,大多数情况下很容易失去正念,资粮位菩萨行菩萨道的不安全处就在这里。他的烦恼随时会活动,烦恼障、所知障的种子都在,我、我所也在。

初学的凡夫菩萨,所谓的有点悲心也是爱见大悲,就是我看这个人满意,我就能帮助他;那人我看着不满意,我就不帮助他。真正“无缘大慈、同体大悲”的时候,只要他有困难,都要帮他,那大悲心就不一样了。爱见大悲还是比较狭隘,甚至还有染污心,这是资粮位。

2.修行条件

一者,具有“大乘种姓"的有情,具大乘成佛的先天种子功能;二者,他具慈悲、智慧,外逢良师、益友,得闻正法,思流转生死的可厌,愍含识有情之多艰,于是“为有情故,勤求解脱”,发心修行,才得进入“资粮位”。

3.修行内容

修行人发大菩提心后经“十住”、“十行”、“十回向”,修行的内容是六波罗蜜。

4.修行效果

此位的修行者,依“因力”、“善友力”、“作意力”及“资粮力”等四种殊胜力量,使自己对“唯识义理”深生信解,这是本位所得的修行效果。

“因力”就是大乘种姓。

“善友力”就是佛在世时值遇佛,佛灭后值遇法、僧、善知识。

“作意力”就是有深入的闻思修和强大的胜解力,不被他人的思想所影响。

“资粮力”就是通过长时间的布施、持戒等等修福修慧,拥有殊胜的资粮,增上生、决定胜,这是修行的效果。

由于此位的修行者,多处散心,止观的力量微劣,既不能把“俱生”的及“细分别”的二障现行暂伏,更不能把“烦恼障种子”及“所知障种子”予以永久销灭,使永不现行,所以《唯识三十颂》有“于二取随眠,犹未能伏灭”之说。

【音频:53:50—60:57】

加行位是“唯识五位”中的第二位。修行者于前“资粮位”中,修行“十住”、“十行”、“十回向”圆满时(亦即“顺解脱分”圆满时),便转入“加行位”。《唯识三十颂》记述本位的情况言:“现前立少物,谓是唯识性,以有所得故,非实住唯识。”

1.加行位的定义

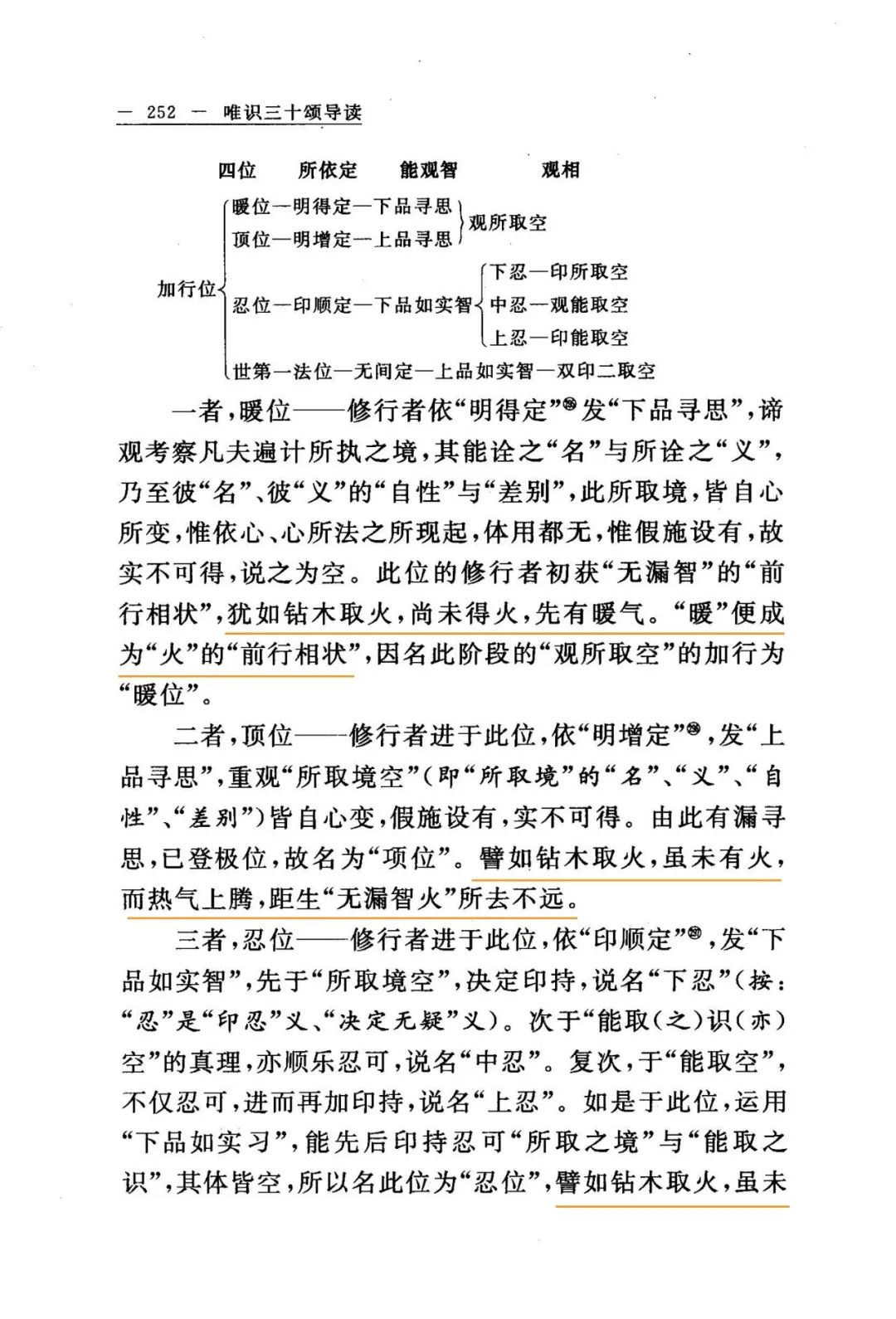

修行者在“资粮位”的无数劫中,贮藏相当的“福德资粮”及“智慧资粮”,“顺解脱分”的善根已得满足,为了进入“见道”,住于(证得)“唯识实性”,所以于止观中,特别加功修行“暖”、“顶”、“忍”、“世第一法”等四位的观法(此四总名“顺决择分”),以期伏除“二取随眠”。就其为“见道”、证“唯识实性”作准备,于止观等法加功修行言,所以名此修行阶段为“加行位”。

2.修行内容

加行位就是修止、观。有四个层次:暖、顶、忍、世第一。

“暖、顶、忍”是一个比喻,犹如钻木取火,开始是暖相,然后温度升高,冒烟,最后着火。这表示我们的智慧也是分层次的。

用钻木取火为喻,大家比较好理解。本来没有火,钻木取火的人非常用功,不断转动,最后火生起来了,我们修行也是一样的过程。

犹于钻木取火,虽未有焰火流出(“焰火”以喻“初见道”时,冥证“真如实性”的“无漏智”),但由此无间,必有猛焰发生。

3.修行效果

在加行位中,修行者能够观察、印持一切固定实有的“所取”是不存在的,一切不变实在的“能取”亦不存在,甚至可以双印实在的“所取”、“能取”俱不存在,达至“双印二取空”的境界。

能取、所取、能证、所证都是空。从这个境界上,就知道圣人证悟圣道后,也不说自己已经证悟圣道。《金刚经》里明确说,只要执着自己是阿罗汉,就不是阿罗汉,因为还是有“我”,有能证、所证。

颂文说“现前立少物(真如之相),谓是唯识(实)性”,由于还须安立“真如之相”,所以带相的观智,犹需以“真如之相”为所凭依,是“有所得”的观智,以“有所得”故,以“相”为凭依故,还不能冥证“无相”的“真如实体”(即“唯识实性”),因此《唯识三十颂》说言:“以有所得故,非实住(冥证)唯识(实性)”。

“现前立少物”,这个智慧还是“带相观”的状态,还有“真如之相”。“以有所得故”,它是“有所得”的观智,还是有所得,还不是无相的真如实体。这是加行位的状态。

又此位的修行者,虽已空除“所取执相”及“能取执相”,但“依他之相”仍然存在。因为一切“有漏善”、“无记”、“不善”等心、心所活动,皆有“分别相分”,此“相”能束缚“见分”,不得自在,名为“相缚”;今此位的观智既未离相,故“相缚”仍未遣除。又“烦恼习气”(即“烦恼障种子”,亦名“烦恼障随眠”),摄藏于阿赖耶识中,会产生增上作用,使身心不安稳、无堪任、不自在,所以名为“粗重缚”;此位的修行者,于“所知障”及“烦恼障”的“二取随眠”还没有销毁断除,所以彼“粗重缚”亦未能断。

加行位的菩萨虽然没有得圣道,但他行菩萨道比资粮位的菩萨安全。就算有点过失,也很快就能觉醒。因为有暖、顶、忍的智慧,遇到什么事情都能忍、有智慧。

【音频:60:57—74:31】

超越“加行位”的“世第一法”后,便进入“通达位”,就是“见道位”。这是修行的第三阶位。《唯识三十颂》说:“若时于所缘,智都无所得;尔时住唯识,离二取相故。”

以无漏的分别智来观察,名、义、自性、分别,种种戏论不可得。有无漏的无分别智,就离开了能取、所取。

1.通达位的定义

《成唯识论》释“通达位”或“见道位”的名称说:“加行无间,此智生时,体会真如,名‘通达位’;初照理故,亦名‘见道’。”

“加行无间”,指用功不间断。“此智生时”,指无漏的分别智。“亦名‘见道’”,指见到四圣谛的真理了。

对四圣谛的真理,我们凡夫见到了吗?我们只是见到名词了。苦谛的因就是集谛,我们在集谛上、在因上真的注意吗?我们真的知道世间是苦吗?

我们对苦的认知是很浅显的,初地圣人知道苦就是苦,只要是苦的因绝对不造。凡夫虽然知道,但忘掉了,也做不到。

灭是果,道是因,那我们愿意修八正道吗?带着一点勉强。我们凡夫是靠不住的,这生学一学,下生不一定学。初果圣人为什么叫有学?就是他见到四圣谛的道理了,深信不疑了,他生生世世不会舍弃佛法,真的求涅槃,真的要修八正道。

2.见道的历程

前“加行位”的观智活动是以“真如之相”为所缘境,但到了“见道位”,则以“唯识实性”(即“真如实体”)为冥证的所缘境;彼“唯识实性”(即“真如”),其体微妙,离一切种种戏论相,离一切名言分别相,是“无漏无分别正智”的所缘境界。所以颂文说“若时于所缘,智都无所得。”这个“智”是无漏的分别智,它观察名言分别的种种戏论都是不可得的。

此时“正智”缘“真如”而无所得的时候,只是“无漏无分别正智”住于(冥证)“真如实体”(即“唯识实性”),远离一切“能取执相”,亦远离一切“所取执相”,“智”与“真如”一切平等平等,所以颂言:“尔时住(冥证)唯识(实性)(亦即‘真如’),离二取相故。”

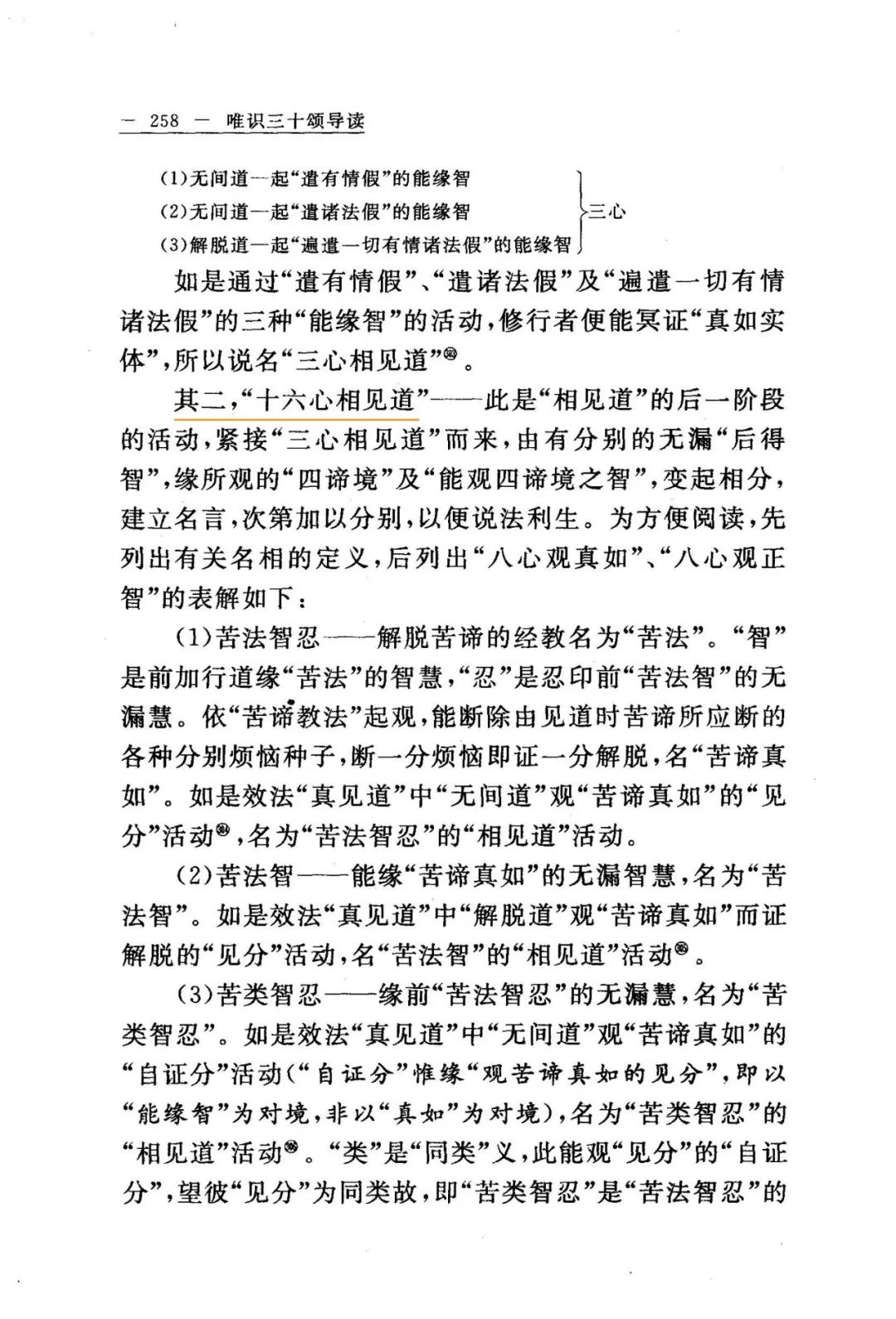

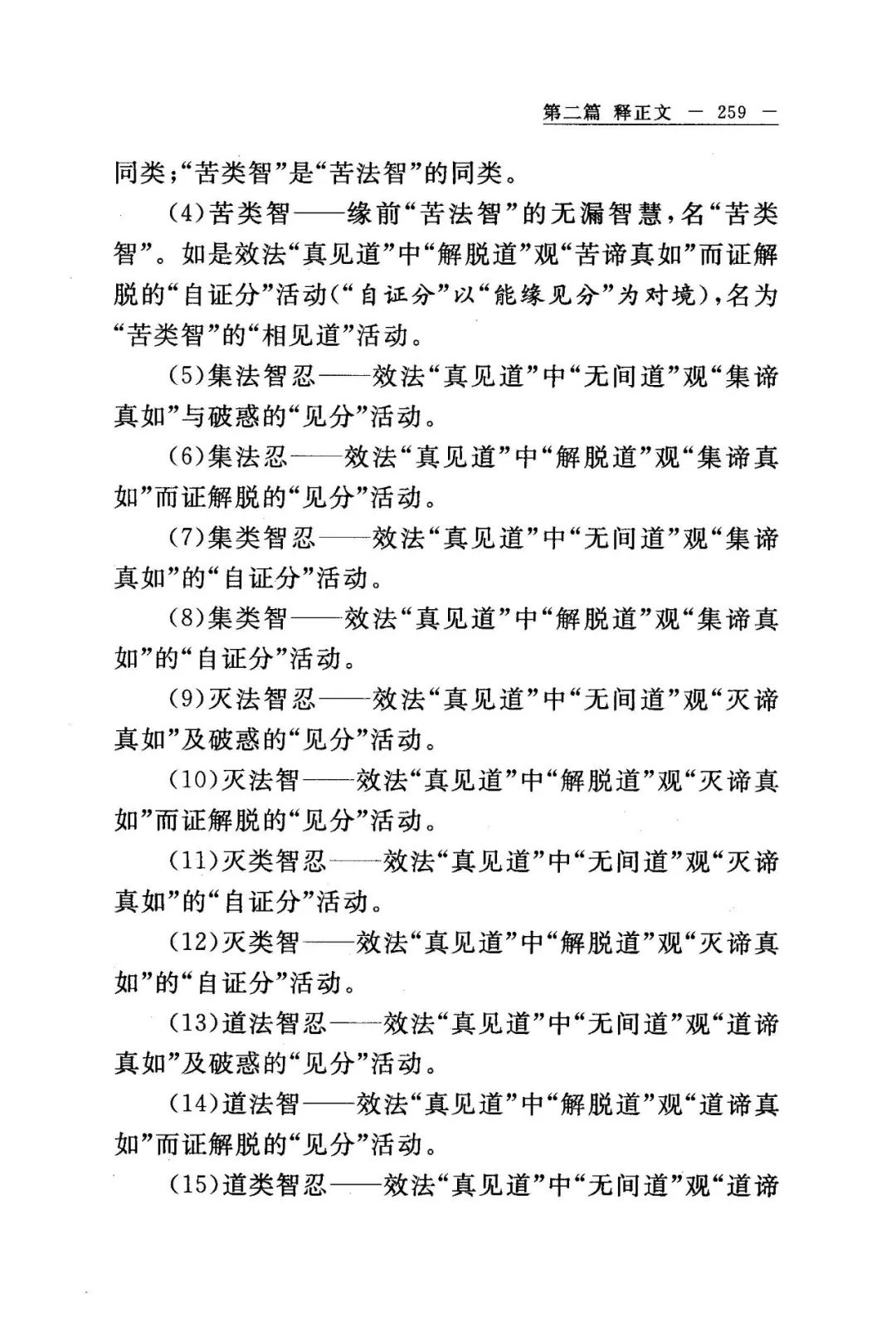

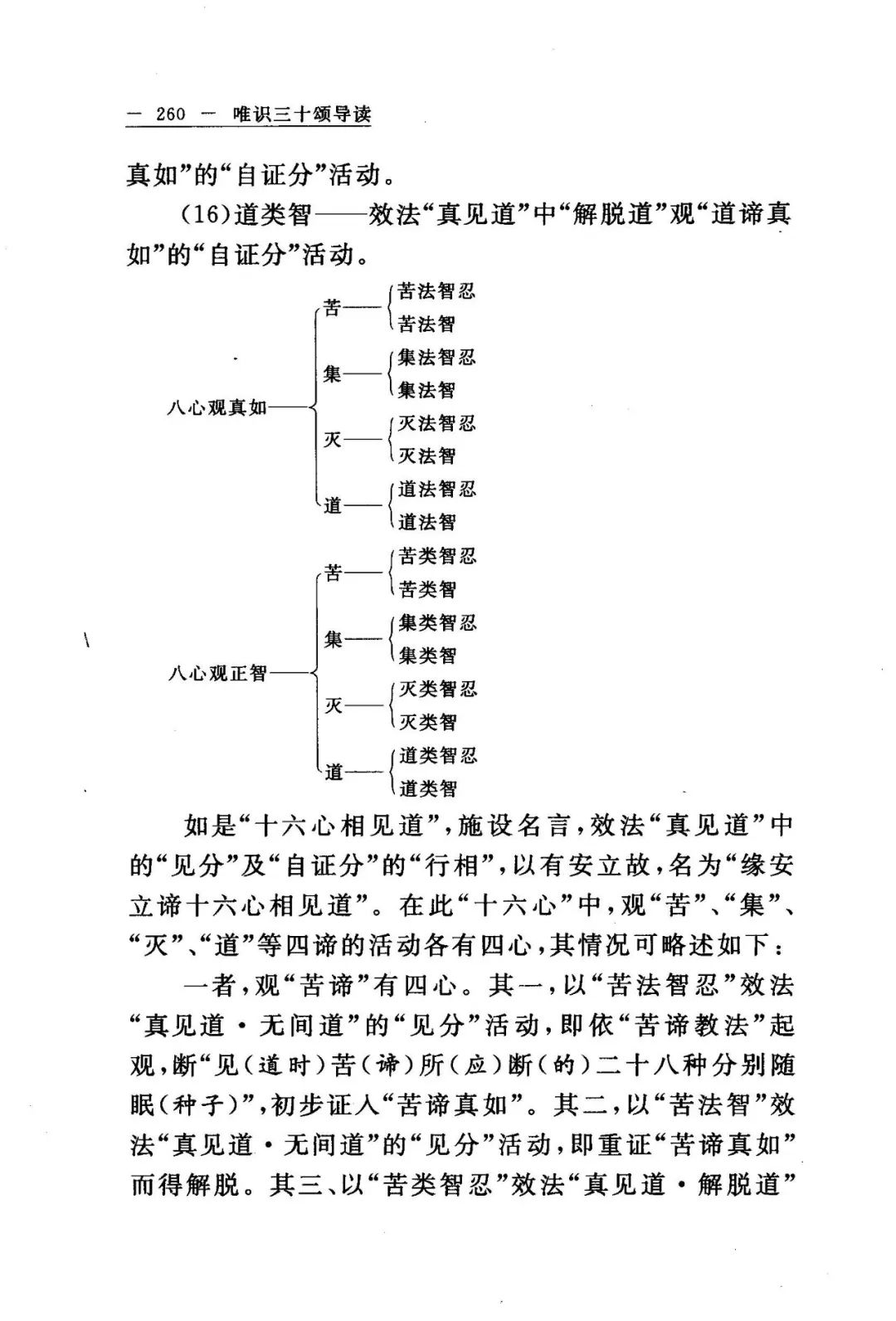

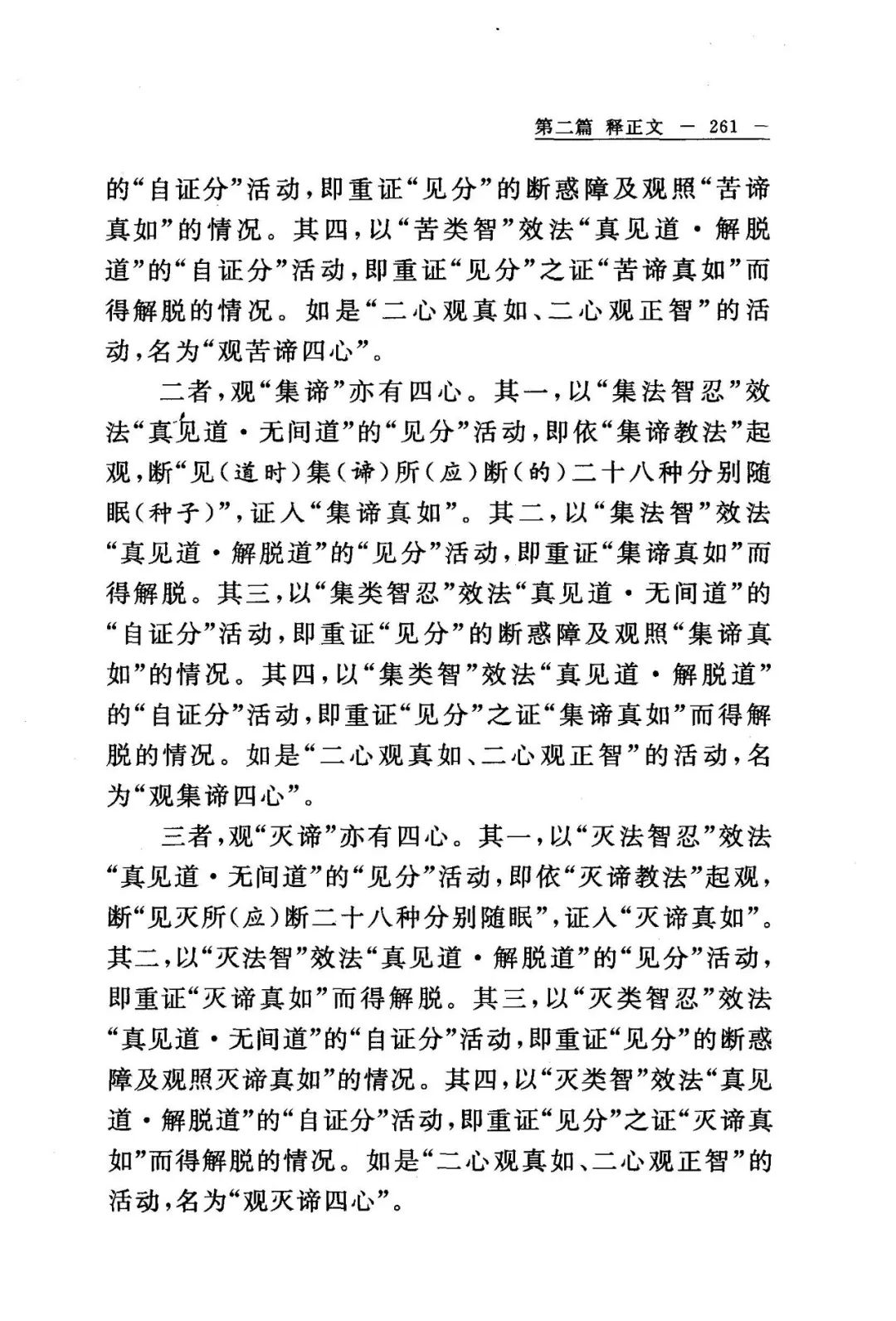

此“通达位”的过程,细分可有“真见道”及“相见道”两个过程。“真见道”里面又说到“无间道”、“解脱道”;“相见道”又分“三心见道”及“十六心见道”两个阶段。

3.修行效果

修行者在“通达位”的最大成就是无始时来的第一次冥证“真如实体”,即证得“唯识实性”,由凡夫位而进于“圣者”位,登上“十地”中的“初位”。在“通达位”前,虽尝发“大菩提心”,由于尚未“见道”,只名“地前菩萨”;今已证“真如”、入“圣者”行列,则成为“地上菩萨”,此是本位的第一效果。

菩萨通过一个阿僧祇劫修行,终于得到了圣位。所以初地菩萨也叫欢喜地、极欢喜地,经过一个阿僧祇劫的辛苦,终于成功了,这时候他心里面多开心啊。

《成唯识论》把修行者在“通达位”所得功德,总结来说:“菩萨得此(真见道及相见道)二(种)见道时,生如来家,住极喜地,善达法界,得(一切有情、菩萨、如来)诸平等;常生诸佛大集合中,千多百门,已得自在,自知不久证大菩提,能尽未来利乐一切。”

特别在第一个阿僧祇劫,凡夫菩萨是最害怕的,等到了初地,对成佛这件事就不害怕了,他也知道后面还有两个阿僧祇劫,但这时候,他学习佛法也不难了,也知道不会下三恶道了,生生世世都在闻思修了,他知道我将来也能成佛,能看到未来了。总的来说初地菩萨信心很足。

【音频:74:31—85:58】

诸修行者在“通达位”,其实已经进入了“修习位”;“修习位”是修瑜伽行的第四阶段。《唯识三十颂》说:“无得不思议,是出世间智;舍二粗重故,便证得转依。”

“无得”就是没有能取和所取的相貌,它的妙用是不可思议的。“是出世间智”也就是无漏的无分别智。

“舍二粗重故”,“二粗重”就是“烦恼障”、“所知障”的种子。“便证得转依”,能够证悟大菩提、大涅槃。

大涅槃跟大菩提有什么区别呢?

断烦恼障,证大涅槃。断烦恼障所显的自性清净的法界,这个清净的真如实体就是大涅槃。断所知障证大菩提,这时候是转有漏的八识成无漏的大圆镜智的状态了。初地菩萨到四地菩萨主要是断烦恼障;到了五地以上,主要是断所知障。

1.修习位的定义

修行者从住“通达位”见道开始,直至成佛前的金刚无间心止,此极长的修行阶段,总名为“修习位”,亦名为“修道位”。修行者在前“见道”时,虽已断除“分别二障种子”,证得“唯识实性”(真如),但其余的“俱生二障现行”,于“见道”后,还会生起,而彼“俱生二障种子”更未断除。故于此“修习位”中,为了断除“俱生二障种子”及其“习气”,同时为了证得“大菩提”及“大涅槃”两种“转依”,于是数数修习无漏“无分别智”,所以这修行阶段,名为“修习位”。

“无分别智”,是无漏的无分别智慧,这时候没有我所,观察一切缘起性空。

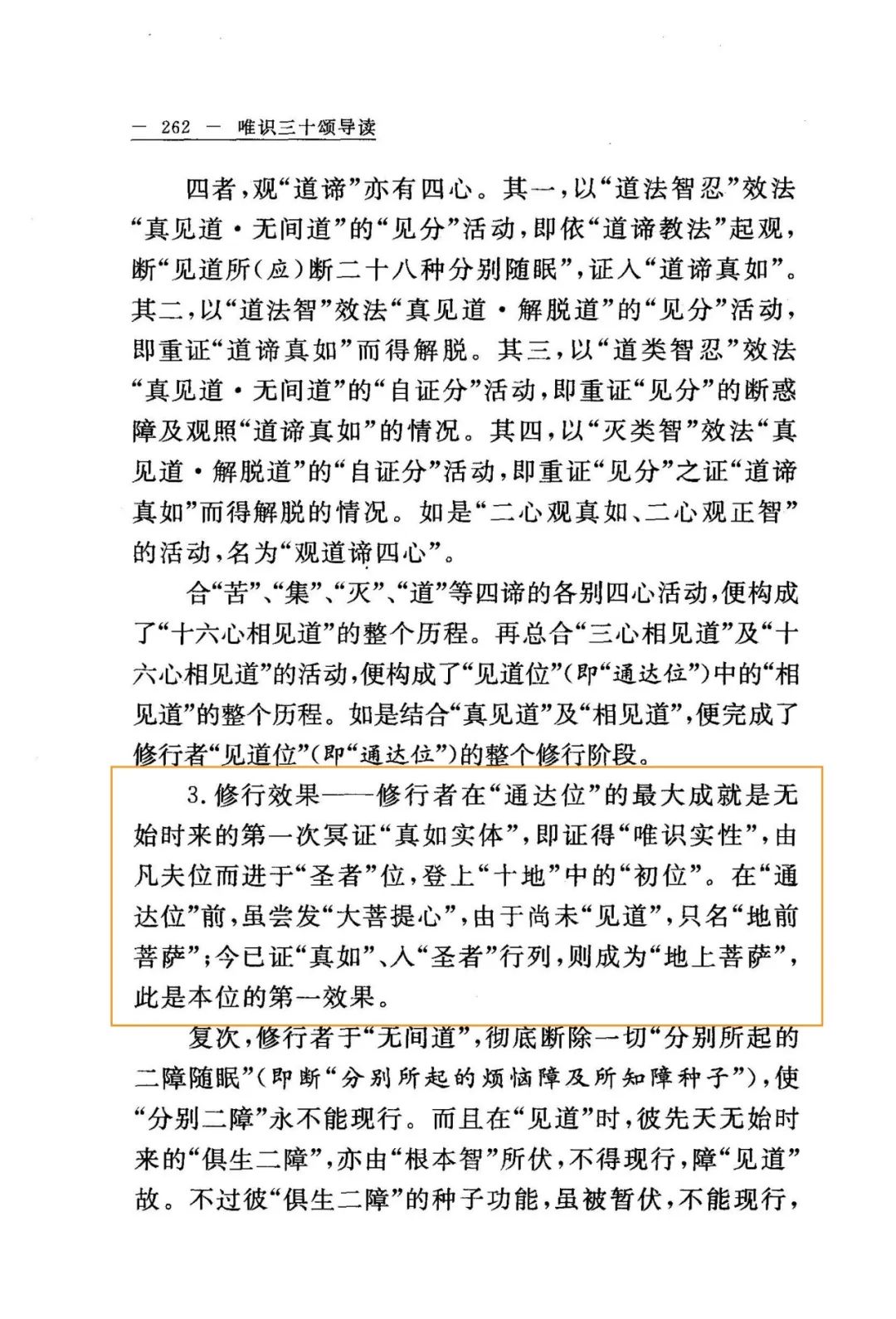

颂文“无得不思议,是出世间智”二句,指出本位所修习的智慧是“出世间智”;“出世间智”就是无漏的“无分别智”,此智慧断世间的“二取随眠“(即“烦恼障”及“所知障”的种子,亦总名“二障种子”),所以名“出世间智”。

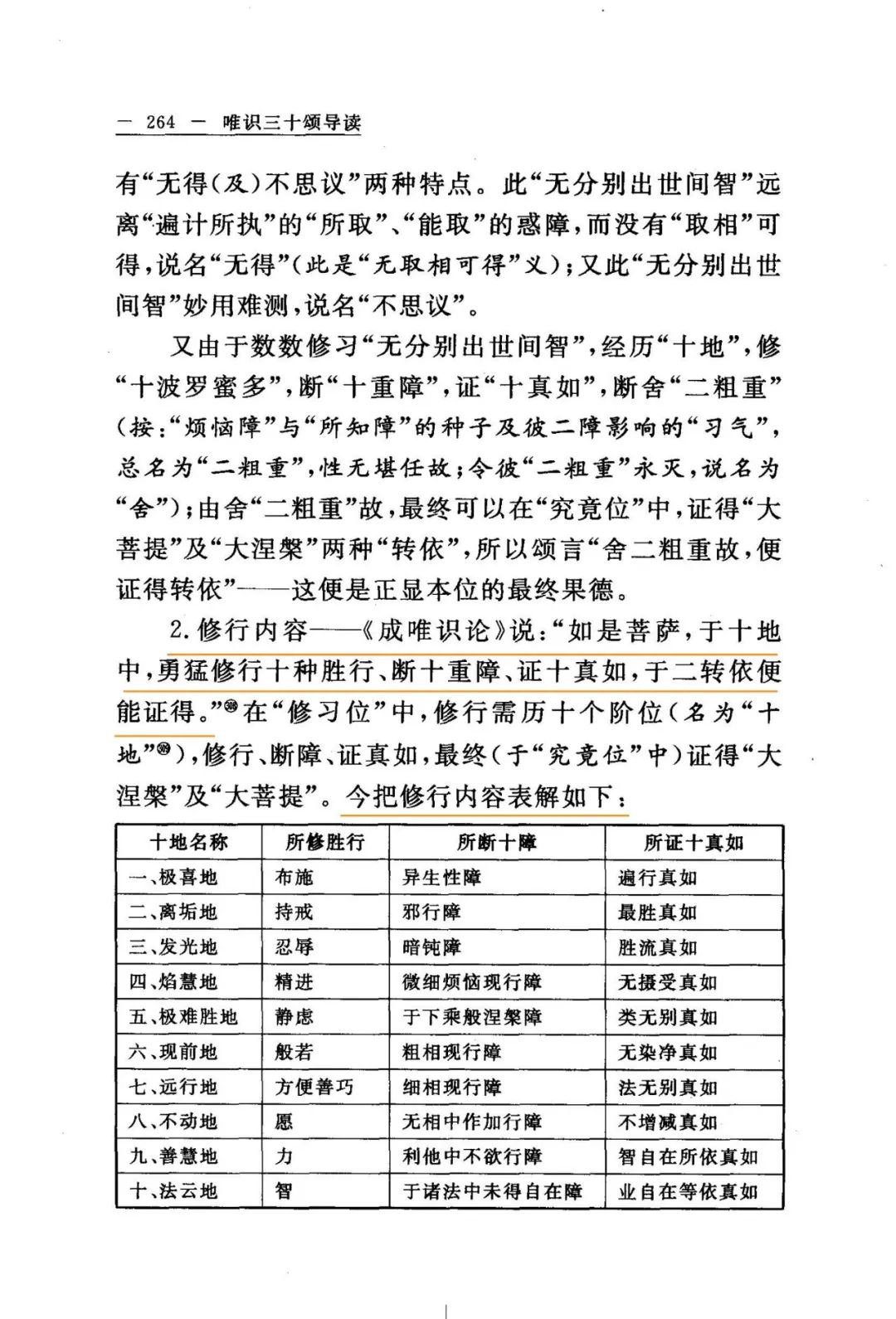

2.修行内容

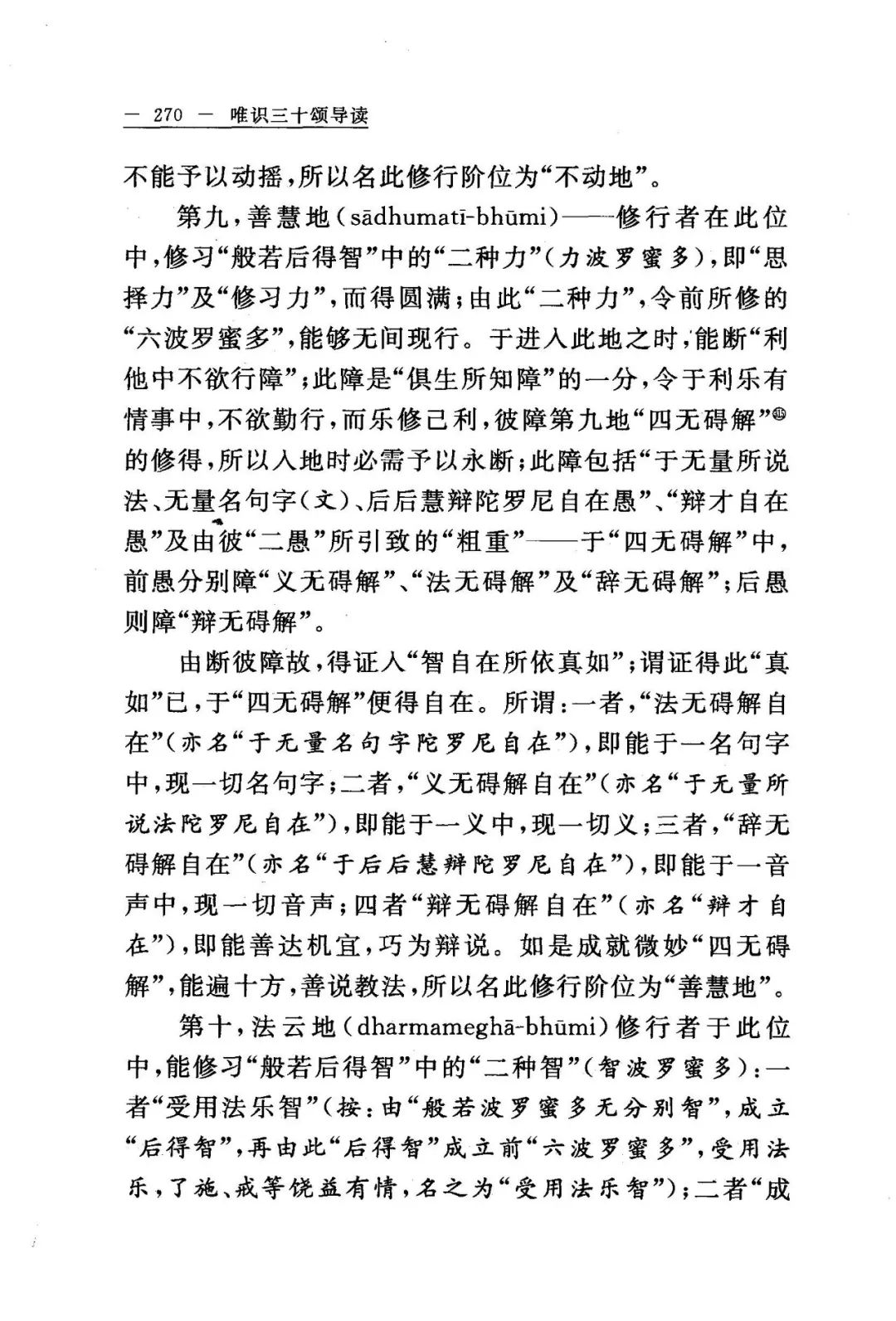

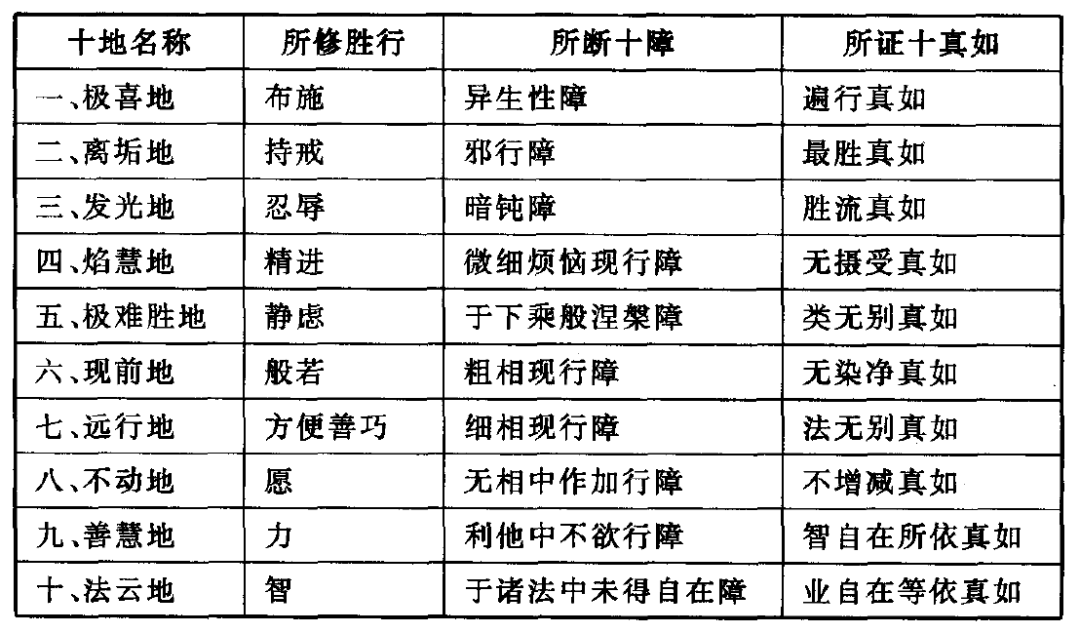

《成唯识论》说:“如是菩萨,于十地中,勇猛修行十种胜行、断十重障、证十真如,于二转依便能证得。”

初地菩萨布施圆满,二地菩萨持戒圆满。持戒圆满,就是误伤都没有了,无心的犯戒都不存在,连念头都不起。每一地菩萨的功德都不一样。

菩萨从初地到四地还是以自利为主,有因缘就利益众生;到了五地,菩萨才开始真正以利他为主,八地以上的菩萨就是无功用行,他是很自在的。

【音频:85:58—结尾】

“究竟位”是修行的最后阶位,即达到成佛那圆满的阶位,也就是“佛的果位”。《唯识三十颂》说:“此即无漏界,不思议善常,安乐解脱身,大牟尼名法。”

“此即无漏界”,“此”就是大涅槃、大菩提。这个大涅槃、大菩提是无漏界,永远断除了一切有漏种子。不思议、善、常、安乐,这是佛果位的四种功德。“大牟尼”就是无上寂寞、能仁。不同于二乘,二乘一涅槃之后就灰身泯智了,佛的法身是常在的。

1.定义

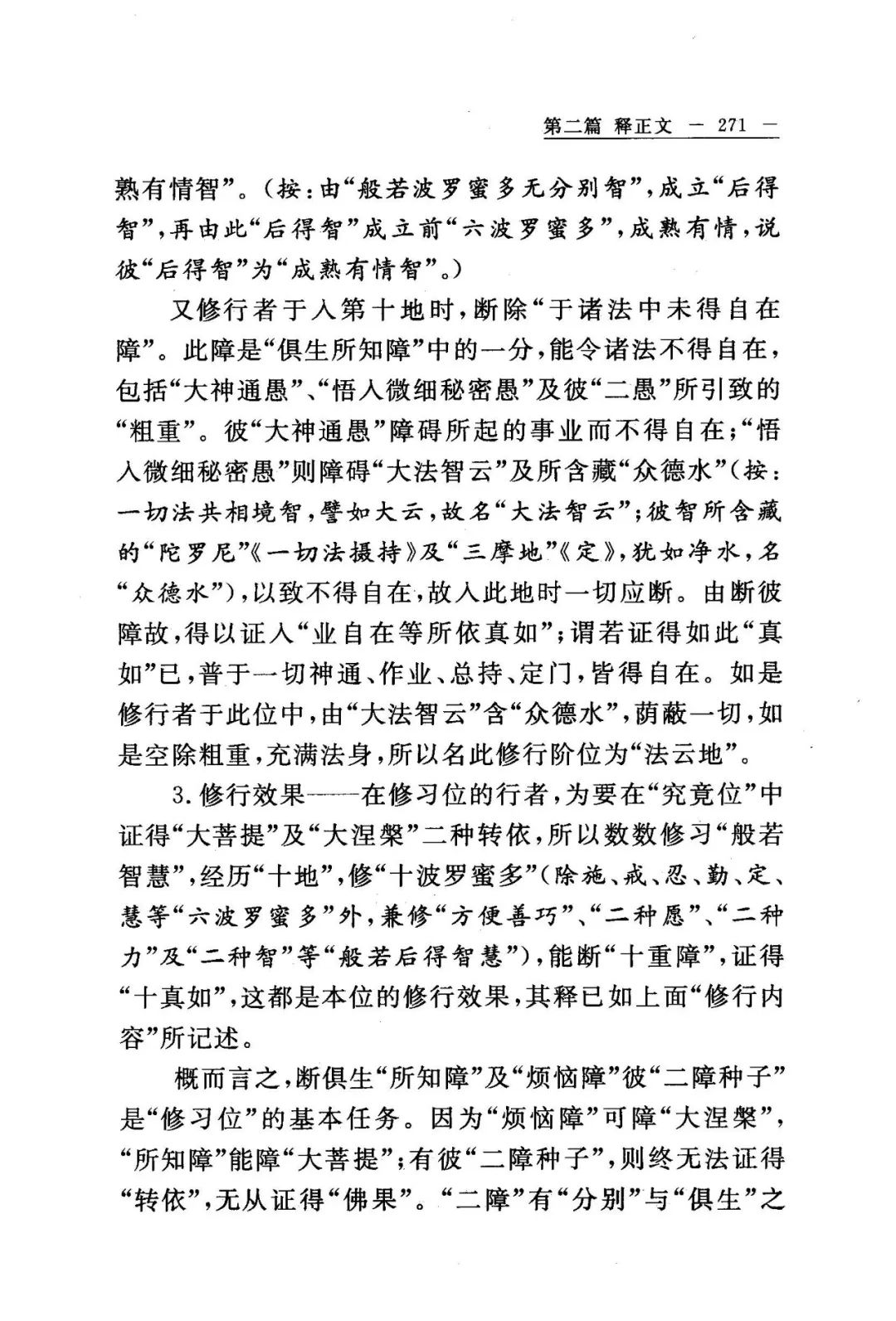

《成唯识论》云:“前修习位所得转依,应知即是究竟位相。”修行者在前面的“修习位”中,经十地修行圆满,至第十地金刚心无间道起,永断“烦恼障种”及“所知障种”,至解脱道,永舍“余有漏善及无记法种”与“劣无漏法种”,证得“大涅槃”及“大菩提”这“二转依果”,自此成佛以至尽未来际,是名“究竟位”。

《唯识三十颂》言:“此即无漏界。”“此”就是指本位所得的“大涅槃”及“大菩提”这“二转依果”。此二“转依果”便是“究竟无漏界摄”。“诸漏永尽,非漏随增,性净圆明,故名无漏;界是藏义,此中含(藏)无边希有大功德故。”

由此可知有情修行,达“究竟位”,证得“大涅槃”及“大菩提”那“二转依”的“佛果”,则其生命含藏无边希有大功德,成就世间、出世间的利乐有情事;由于永断一切有漏 “二障种子”,所以“二种转依”的“佛果”纯是“圆明无漏”境界,故颂说:“此即无漏界。”

2.胜德

修行者达“究竟位”,具有四种不思议的胜德。

一者,不思议。就是佛果甚深微妙,超越一般人寻思的境界,不能用凡夫的心去揣测。

二者,善。

“佛果”中的“大涅槃”是“清净法界”的“真如实体”,远离生灭,极其安稳,故说名为“善”。“佛果”中的“大菩提”,妙用无方,普渡一切有情,极为善巧方便,故说名“善”。如是“大涅槃”及“大菩提”彼“二种转依"的“佛果”,有为无为,俱有顺益之相,与不善相违,所以“佛果”为“纯善”。

佛本来是大涅槃、大菩提的境界,有时候为了来人间度化众生,示现八相成道。从小乘佛法来看这是有漏的境界,但从大乘佛法来说这是无漏的境界。包括佛陀涅槃之后,按照小乘佛法说佛陀涅槃之后也没有了,从大乘佛法来看只是佛的应化身涅槃了,还有法身、报身。这是大小乘的区别。

三者,常。

“佛果”中的“大涅槃”是“清净法界”的“真如实体”,无生无灭,性无变易,故说为“常”。“佛果”中的“大菩提”,虽有生灭,但常住于“真如”而为所依,无有断尽,故亦名“常”;又此“大菩提”,由本愿力,所化有情,无有尽期,穷未来际,无断无尽,故名为“常”。

佛陀是千百亿化身,在我们凡夫来看,好像祂是有无常的现象,其实这是佛的化身,佛没有无常。

四者,安乐。

“佛果”中的“大涅槃”,是“清净法界”的“真如实体”,其相寂静,无有逼恼,故名“安乐”。“佛果”中的“大菩提”,亦离一切恼害,亦能安乐一切有情,故名 “安乐”。

如是大觉世尊,成就“不思议”、“善”、“常”、“安乐”的“佛果”,得“解脱身”,此“解脱身”超越了二乘的“解脱身”,名之为“大牟尼法身”。《唯识三十颂》说:“解脱身大牟尼名法。”

佛具有十力、四无畏、十八不共法的功德,这是二乘圣者不能比的。

如果说释迦牟尼佛经过三大阿僧祇劫修行,在人间只现了弘法四十九年,那是不可能的。所以我们要相信佛的法身、报身常在,佛陀的功德无量无边。

菩萨有大悲心,所以不住无余涅槃;有大智慧,所以不怕生死轮回流转。虽然行菩萨道,千生万生轮流,但是因为生生世世都没有离开三宝,成就了正见,或者有些已能见道,在这个世间就不会造三恶道的业。

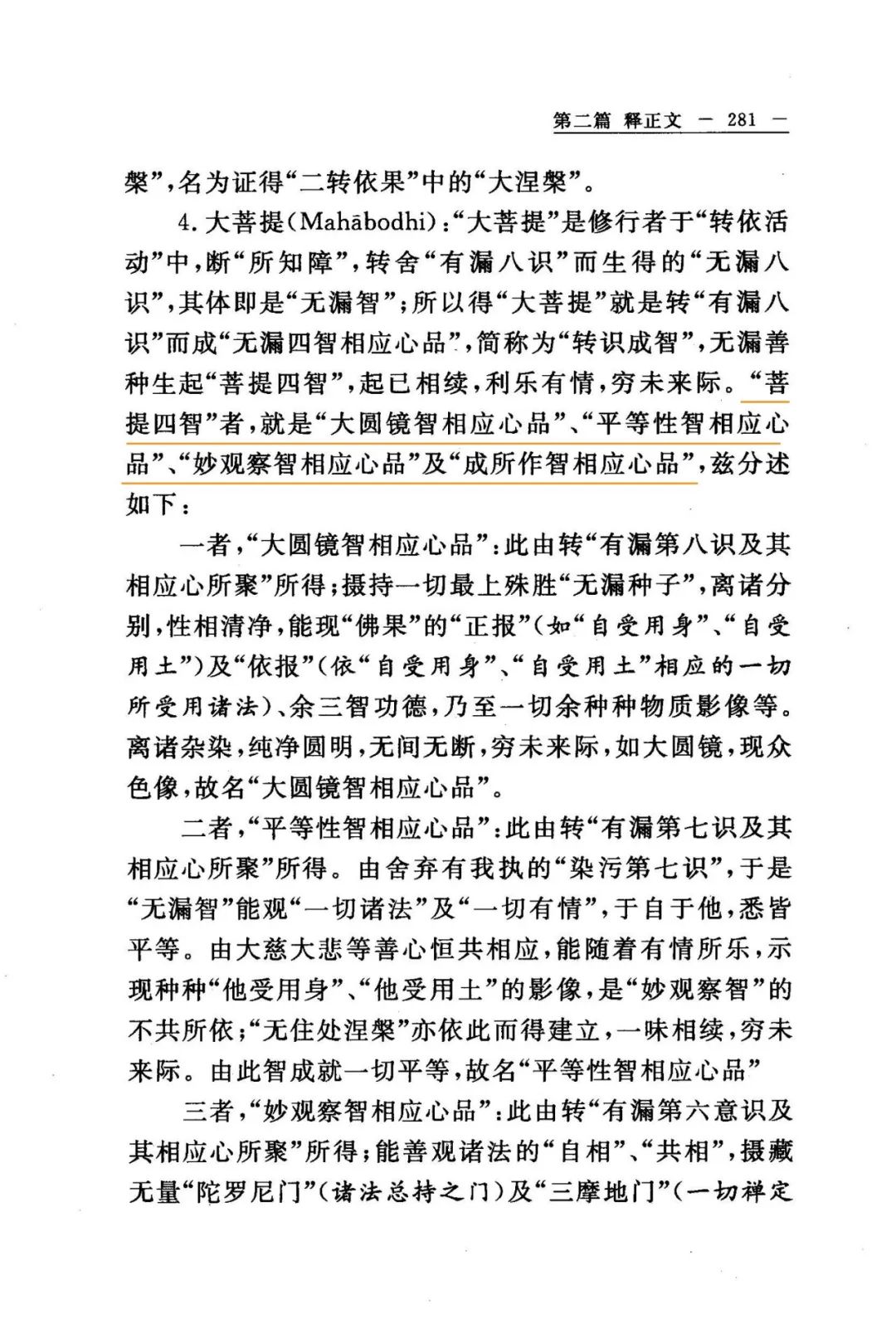

3.四智、三身、三土

得大菩提后,转八识为四智,转阿赖耶识为大圆镜智,转第七末那识为平等性智,转第六识为妙观察智,转前五识为成所作智。

佛有三身,自性身、受用身、变化身。自性身就是法身;受用身就是报身,十地大菩萨可以见到;变化身随类应化,千百亿化身。

三身就有三土,法性土对应法身,受用土对应报身,变化土对应化身。

佛有三身、三土,有四智,就能够利益无量众生,所以佛是最圆满的。

《唯识三十颂》到今天就算简单地跟大家一起过了一遍。学无止境,只要我们没有成佛,永远都在修行这条路上。

以此修学功德回向世界和平,干戈永息,国泰民安,风调雨顺,五谷丰登,人民安乐,佛日增辉,法轮常转。我们道场山门镇靖,海众安和,大众道业增进,早成佛道。