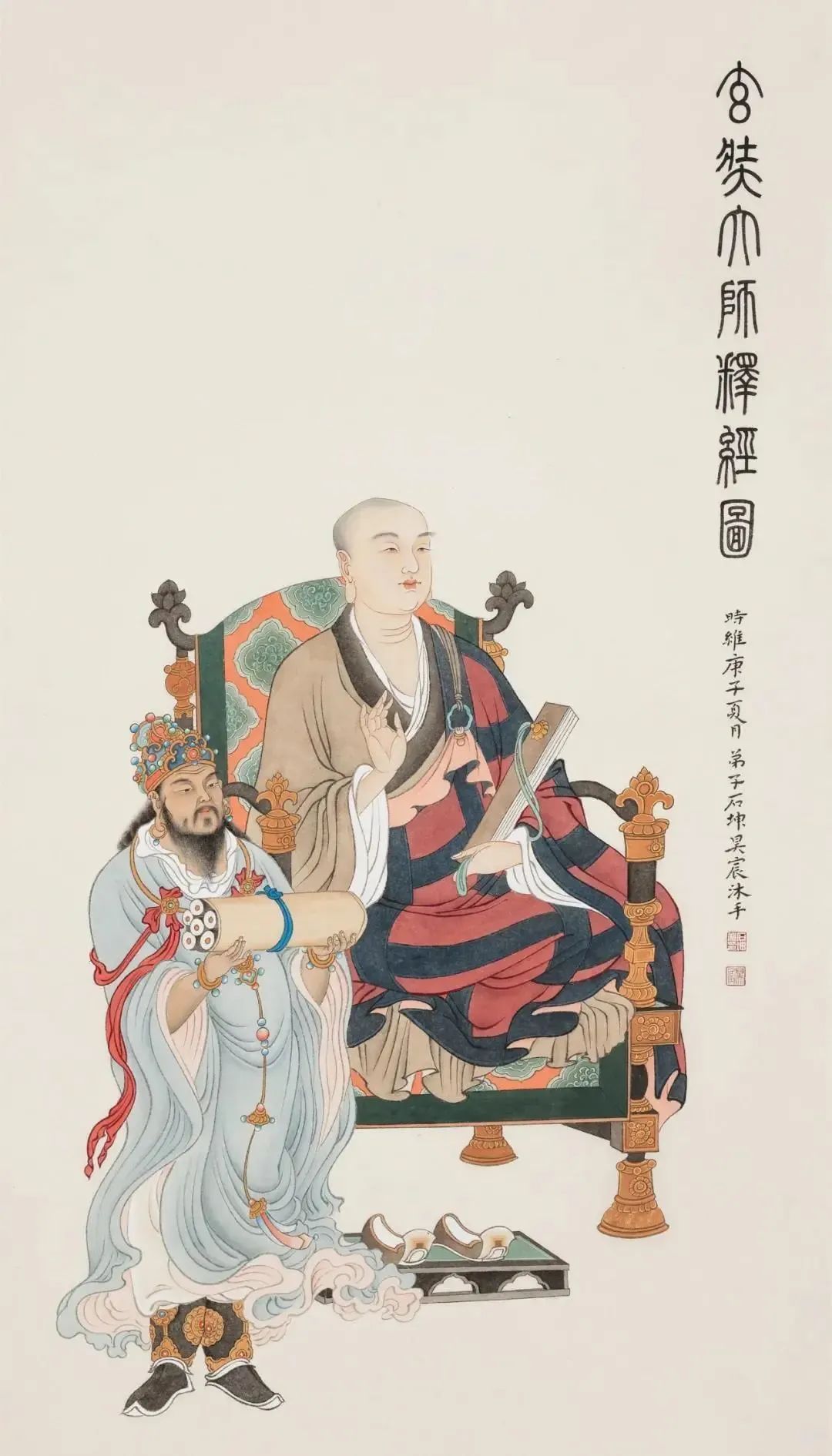

今天,纪念玄奘大师圆寂1361周年|千古一人,民族脊梁

推荐音频同步收听

2025年3月4日

乙巳年农历二月初五

玄奘大师圆寂1361周年纪念日

玄奘大师

汉传佛教史上最伟大的译经师之一,

中国佛教法相唯识宗创始人。

提及玄奘大师,

很多人首先想到的

是《西游记》中柔弱的唐僧形象。

而真实的玄奘大师,

与艺术杜撰截然不同。

他少时便立下

“远绍如来,近光遗法”之弘志。

西行求法,九死一生,

以“守戒缁门,阐扬遗法”之诺言,

弃一切名闻利养,

焚膏继晷翻译、弘传经典。

一生功德圆满时,

预知时至,得生兜率,

被百万人垂念......

他不顾安危,追寻真理,

建正法幢,诲人不倦,

用自己的生命谱写出了

千古敬仰的佛教精神,

被后世尊为“中华民族的脊梁”。

联合国教科文组织

确定的《世界文化名人录》里,

有两位中国人,

一位是孔子,另一位就是玄奘大师。

时值大师圆寂纪念日,

让我们穿越千年的光影,

重温一代宗师的传奇人生。

1

远绍如来 近光遗法

无愧释门千里驹

2

西域觅真经

五万里苦雨凄风 欲度众生登道岸

因当时对一些重要的理论有较大分歧,玄奘大师发愿西行求法,直探原典,以释众疑。贞观元年(627年),大师结侣陈表,请允西行求法,但未获唐太宗批准。

但即便有“冒越宪章,私往天竺”之患,大师求法之志不改,几番周折,终踏上求法征途。

贞观三年(629年),长安连年旱灾,朝廷准许难民四出乞食,玄奘大师遂混迹于难民中出了长安城,一路往西,沿着丝绸之路,经过西域、翻越葱岭、横穿中亚的大草原,去往印度。

在荒无人烟的沙漠,四天五夜滴水未进;在风声鹤唳的峡谷,遭遇强盗;在幽暗阴森的城堡,卷入一场谋杀……大师只身一人,长途跋涉五万余里,历经生死磨难,凭着坚定的毅力和无上的信念,终抵达印度那烂陀寺。

▲ 玄奘大师西行线路图

那烂陀寺是当时佛教的最高学府,戒贤论师是寺里地位最崇高的导师。玄奘法师从戒贤论师学习唯识学,为十大上首弟子之一。在此间的六年中,法师刻苦学习佛教经论,钻研诸部法义。此后,游历五天竺圣迹,遍访名师。

戒日王在当时是各国的盟主,他信仰大乘佛法,是那烂陀寺的护法。在拜读了玄奘大师《制恶见论》后,极为推崇,便在首都曲女城举行无遮辩论大会,大小乘僧及婆罗门等共七千余人到场参加。戒日王礼请玄奘大师作为大会论主,弘扬大乘法义。

玄奘大师在会上讲述了《制恶见论》的要旨,提出“真唯识量”的论点,并悬之于会场外。一连十八天,一人高居论坛,阔论雄谈,没有能辩倒他,也没有人能改动《制恶见论》一字一句。会后,十八位国王和诸多僧人、学者在玄奘大师座下皈依大乘佛法,大师成为印度宗教哲学的最高权威,获得了“大乘天”、“解脱天”的美誉。

在异国的土地上,玄奘大师被奉为“先知”。在佛陀的故乡,他成为智慧的化身。因为他的缘故,大唐的声誉远播万里,就连他脚上的麻鞋,也被信众供为圣物。然而,他再次放弃了一切荣耀,踏上返回故土的旅途。

3

慈恩弘佛法

十一年青灯黄卷 唯凭一念证菩提

4

法门之领袖

将日月而无穷 与乾坤而永大

玄奘大师在译完《般若经》后,自觉身体大不如从前,知道无常将至,便向寺众和弟子欢喜辞别:“玄奘此毒身深可厌患,所作事毕,无宜久住,愿以所修福慧回施有情,共诸有情同生兜率天弥勒内眷属中奉事慈尊,佛下生时亦愿随下广作佛事,乃至无上菩提。”

大师圆寂前,弟子问:“和尚决定得生弥勒内院否?”大师报云:“得生。”二月五日夜半,大师右胁而卧,安然舍报。

大师圆寂的消息传到长安,举国悲悼,唐高宗反复哀叹:“朕失国宝矣!”甚至为此罢朝数日。又下令暂停翻译工作,已经完成的部分由政府出资传抄,尚未完成的交慈恩寺保管,不得遗失。

四月十四日,按照玄奘大师临终心愿,葬于浐水之滨的白鹿原。出殡当天,五百里之内,四众送葬者有百万之多。当夜留在白鹿原墓地为大师守灵的四众弟子有三百万之多。

唐高宗总章二年(669年),迁葬到樊川北原,并在当地营造塔宇寺庙。唐中宗神龙元年(705年),又下令在两京,也就是长安和洛阳各建造一座佛光寺,追谥玄奘大师为“大遍觉法师”。

在玄奘大师圆寂后一百八十年后的845年(唐武宗会昌五年),发生了中国佛教史上最大的一场法难——会昌法难,全国范围内的寺庙几近被毁。而就在这样大规模的法难中,长安的慈恩寺却被明令保留了下来。

玄奘大师一生的大部分时间都在求法、译经,为人类创造了史诗般的追求真理的征程。他的贡献,并不仅仅局限在佛教界,而是深刻地影响了整个中华民族的精神结构与文化进程。

唐太宗称赞玄奘大师:“松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润;超六尘而迥出,只千古而无对”。

梁启超称玄奘大师为“千古之一人”;鲁迅称大师为“中华民族脊梁”。

他的一生从未追求波澜壮阔,从未向往千古留名,只是用一个个坚实的脚印,为佛法在汉地的弘扬,开启了一条大道......

今天,

让我们一起缅怀顶礼

这位千古圣僧!