修行路上,有个字很重要

克勤于邦 克俭于家

2022年6月8日,在全国性宗教团体联席会议第十九次会议上,各全国性宗教团体联合发出《关于崇俭戒奢的共同倡议》,倡导传统美德,反对不良风气;倡导环保实用,反对贪大求奢;倡导修身养德,反对奢靡之风;倡导简约适度,反对铺张浪费。

俭,德之共也

侈,恶之大也

俭则约,约则百善俱兴

0

1

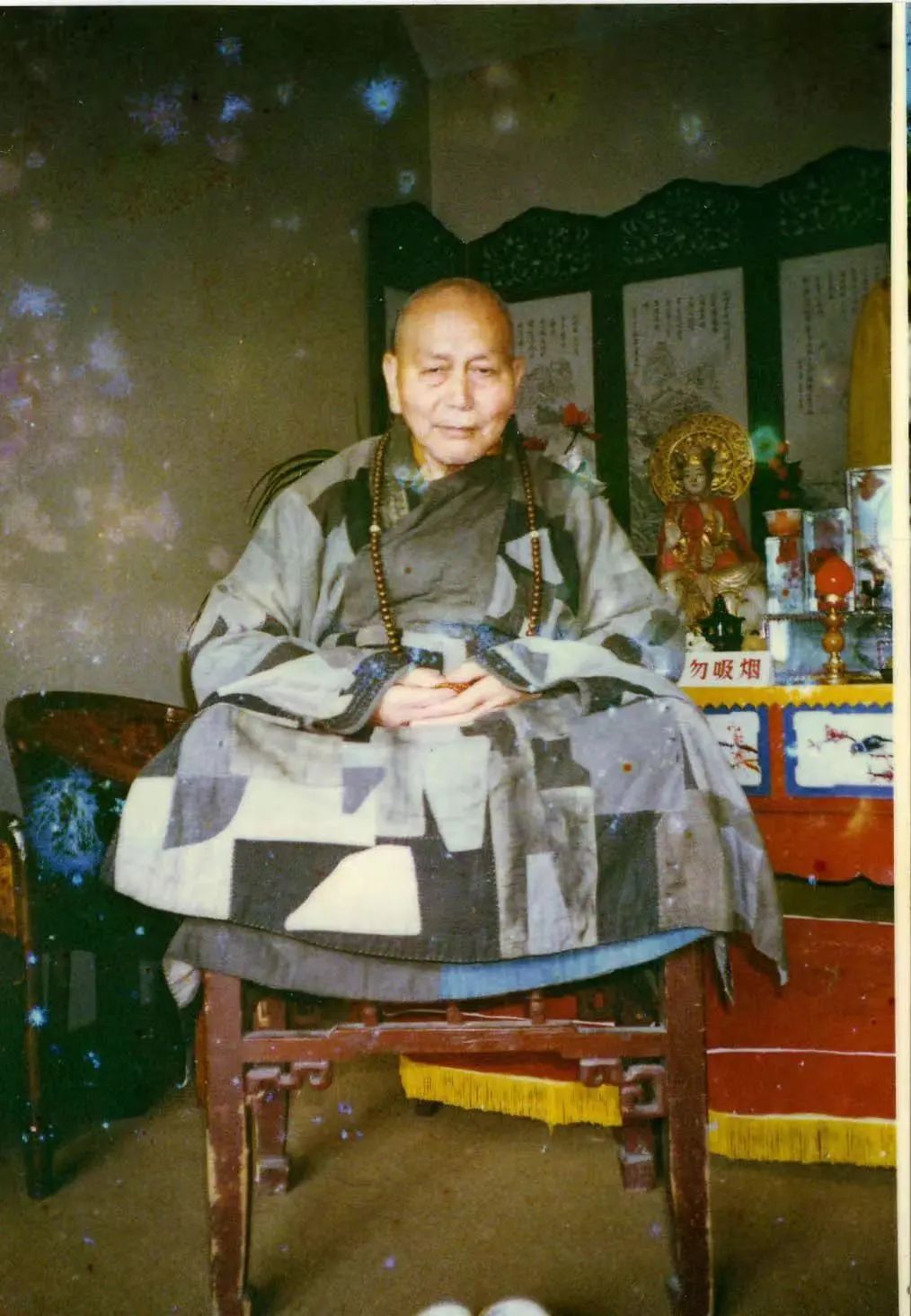

悟公上人墨宝

在佛教历史上,崇“俭”作为一种优良传统,一直被佛弟子重视和传承。

《佛祖历代通载》中描述释迦牟尼佛“以谦俭自牧”,“其为人也,清俭而寡欲,慈惠而爱物”。佛的弟子中,有大迦叶“少欲知足,具杜多行”;也有薄俱罗尊者,“少病节俭,具净戒行”,乃至很多高僧大德都是节俭的典范。

印光大师衣、食、住、行都极其简单,看到别人浪费,就会呵斥他不懂珍惜;虚云老和尚直到一百多岁,都保持着最简朴的生活。

弘一大师是佛教界律宗的一代宗师,他一辈子不蓄常物,一个藤条箱拎了几十年,一件衣服穿了又补,补了又穿。他认为,我们纵有福气,也要加以爱惜,切不可把它浪费。

悟公上人以前是不住带卫生间的房间的,最主要的原因就是舍不得用水。一张小小的餐巾纸,上人也从不用一次就丢掉,用了,折一面,放进口袋,下次接着用。别人用过的一次性杯子,他舍不得扔,几个叠在一起,以作他用;废弃的矿泉水瓶,用剪刀剪一剪,变成器皿,又接着使用。上人曾题过四个字,叫“崇简习勤”。就是说,要崇尚简朴的生活,多做正确的事。

爱惜物命,恭俭节用,在佛教里就叫惜福。一位大善知识对身边的弟子说,成佛是需要很多福报的,我多节约一些福报,就可以早一点成佛。反过来说,不惜福就是在浪费成佛的机会。实际上,成佛道,做菩萨,甚至获得世间的财富、人缘、事业等等,都需要惜福。

0

2

《禅林宝训》中说,“节俭放下,乃修身之基,入道之要。”把物质的累赘去掉,才能给精神世界腾出空间。

在我们的生命里,真正需要的东西并不多,但我们的贪心总是想得到更多。《佛说八大人觉经》里,第二觉知就是:多欲为苦;生死疲劳,从贪欲起,少欲无为,身心自在。

远离虚饰,生命的质感就会提高。作为一个修行者,如果在这个世间占用太多,最后这太多的东西又会变成求生净土的障碍。所以佛弟子修行,怎么在物质层面做到节制,让精神层面得以开发,不断壮大,最后超越生老病死,这是我们要去好好消化的。

只有突破了外在物质的关系,才能直视生命的主题,去寻找自己的佛性。给生活做减法,克制贪欲,珍惜当下,然后慢慢地,超越物质的束缚,坚定自己的精神追求,最终“体解大道,发无上心”。当站在这样的高度来建设自我的生命时,你自己都会为此欢欣鼓舞。

——三参法师

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

扫描二维码关注

佛教慧日微信平台