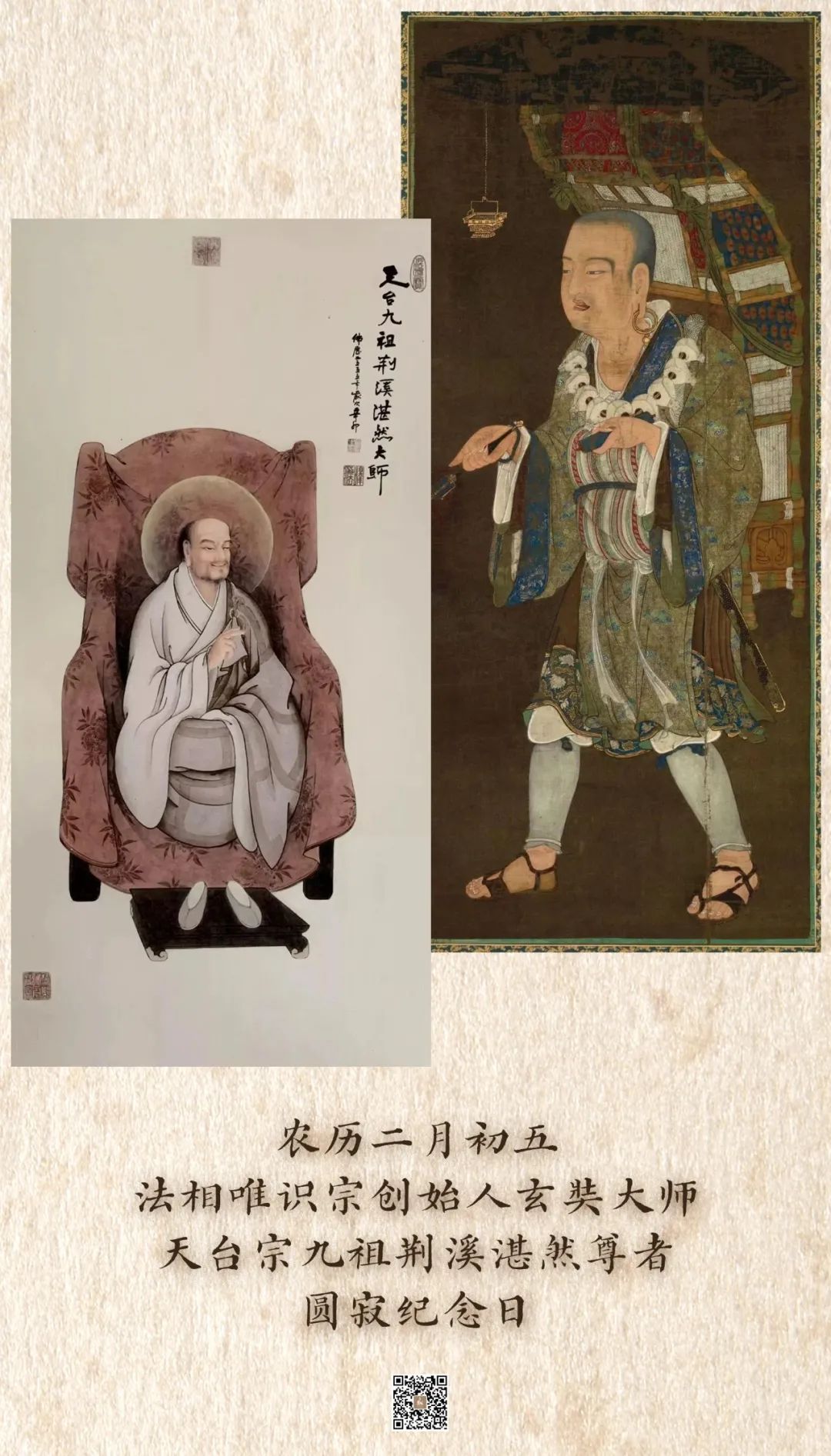

一千多年前的今天,唐代两位祖师同日西逝〡岁月不居,精神长存

推荐音频同步收听

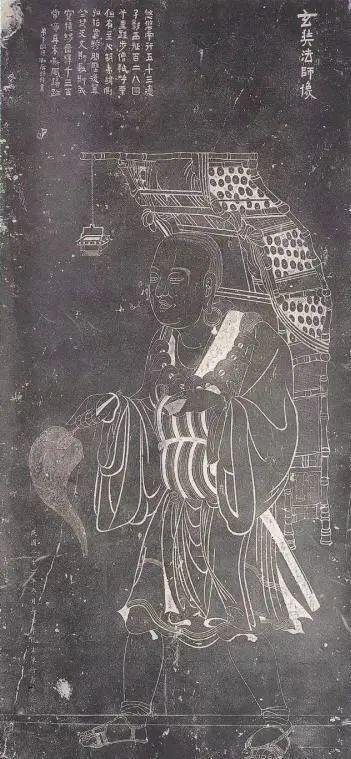

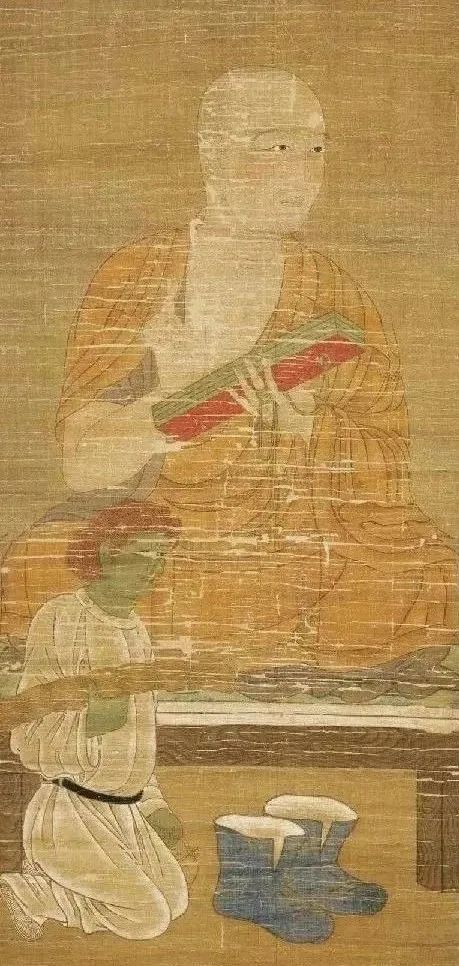

玄奘大师:

汉传佛教最伟大的译经师之一

✦

玄奘大师(公元602年--664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,洛州缑氏(今河南洛阳偃师)人,其先颍川人,俗家姓名“陈祎”,法名“玄奘”,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家。

玄奘大师11岁时即能背诵佛经,14岁发愿“远绍如来,近光遗法”,15岁学《大般涅槃经》、《摄大乘论》,一听就懂,过目不忘,20岁在成都受具足戒。

武德九年(公元626年),适逢天竺僧波颇抵长安,玄奘大师得闻印度戒贤于那烂陀寺讲授《瑜伽师地论》总摄三乘之说;为了统合北方地论学、南方摄论学的差异,于是发愿西行求法,直探原典,重新翻译,以求统一中国佛学思想的分歧。

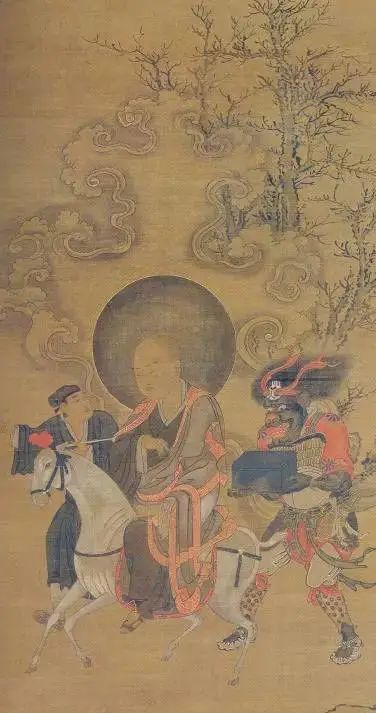

唐太宗贞观二年(公元628年),玄奘大师为究竟瑜伽唯识学, 即便有“冒越宪章,私往天竺”之患,仍不改求法决心,几番周折,终踏上征途。

途中,法师九死一生,在荒无人烟的沙漠,四天五夜滴水未进;在风声鹤唳的峡谷,遭遇强盗;在幽暗阴森的城堡,被卷入一场谋杀……只身一人,长途跋涉五万余里,历经生死磨难,凭着坚定的毅力和无上的信念,终抵达印度那烂陀寺。

那烂陀寺是当时佛教的最高学府,戒贤论师是寺里地位最崇高的导师。玄奘法师从戒贤论师学习唯识学,被列在十位上首弟子之内。在此间的六年中,法师刻苦学习佛教经论,钻研诸部法义。此后,法师游历五天竺圣迹,遍访名师。

戒日王在当时是各国的盟主。他信仰大乘佛法,是那烂陀寺的护法。在拜读了玄奘大师《制恶见论》后,极为推崇,便在首都曲女城举行无遮辩论大会,大小乘僧及婆罗门等共七千余人到场参加。戒日王礼请玄奘大师作为大会论主,弘扬大乘法义。

法师在会上讲述了《制恶见论》的要旨,提出“真唯识量”的论点,并悬之于会场外。一连十八天,法师一人高居论坛,阔论雄谈,没有一个人能辩倒他,也没有人能改动《制恶见论》里的一个字。会后,十八位国王和诸多僧人、学者在玄奘法师座下皈依了大乘佛法,法师成为印度宗教哲学的最高权威。

在异国的土地上,他被奉为“先知”。在佛陀的故乡,他成为智慧的化身,获得了“大乘天”、“解脱天”的美誉。因为他的缘故,大唐的声誉远播万里。就连他脚上的麻鞋,也被信徒供为圣物。然而他放弃了一切荣耀,依然返回故土。

公元643年,玄奘大师载誉启程回国,并将657部佛经带回中土,贞观十九年(公元645年)正月到达长安。回国后,玄奘大师在长安开设译场,专心译经,分秒必争,夜以继日。每天译经结束,还要诵经拜佛,直至三更才睡,五更起床,继续翻译。如此孜孜不倦,译经十九载。唐太宗曾两度劝其弃道辅政,法师均以“愿守戒缁门,阐扬遗法”为由推辞。

玄奘大师及其弟子共译出佛典75部、1335卷,占整个唐代译经总数的一半以上,这是一个前无古人,后无来者的成就。其中,译典著作《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等都广为普及。玄奘大师主张“既需求真,又了喻俗”的译经原则,创造性提出“五不翻”,成为中国佛教译经史上的“新译”标志。

另外,《大唐西域记》十二卷,记述他西游亲身经历的110个国家及传闻的28个国家的山川、地邑、物产、习俗等。鹿野苑、菩提伽耶、那烂陀寺以及诸多的古城、石像、石柱、器皿,都直接根据《大唐西域记》的指导得以重见天日。在鹿野苑遗址中,人们发现了著名的“阿育王石柱”,现在印度国徽上的四只狮子,就来源于这根石柱。事实上,整个印度史的重建,与玄奘等高僧留下的文本资料,有着十分密切的联系。“没有玄奘等人的西行壮举以及文字记载,印度历史很难有清晰的脉络。”这样的评价,是东西方史学界所公认的。

唐麟德元年(公元664年),“大师自量气力不复办此,死期已至,势非赊远”,从此绝笔翻译,并对徒众预嘱后事:玄奘此毒身深可厌患,所作事毕,无宜久住,愿以所修福慧回施有情,共诸有情同生兜率天弥勒内眷属中奉事慈尊,佛下生时亦愿随下广作佛事,乃至无上菩提。”

玄奘法师圆寂前,有弟子问:“和尚决定得生弥勒内院否?”法师报云:“得生。”二月五日夜半,右肋而卧,安然舍报。

玄奘大师出殡当天,五百里之内,送葬者朝野上下百万之多。当夜留在白鹿原墓地为玄奘大师守灵的四众弟子有三百万人。唐高宗惊闻玄奘大师舍报噩耗,哀伤不已,反复说:“朕失国宝矣!”

玄奘大师被世界人民誉为中外文化交流的杰出使者,其爱国及护持佛法的精神和巨大贡献,被誉为“中华民族的脊梁”,世界和平使者。

玄奘大师在生死存亡的考验面前,选择了自己的信念,宁向佛的方向一步而死,不向远离佛的方向半步而活。以此,佛法得以传到了中国,我们还可以念诵这些大乘经典。所以我们念到经典里的字字句句,不要忘记这一切全是佛菩萨的加持,是佛陀慈悲的安排,我们要感激,我们要努力,要把佛陀顶戴在头顶。

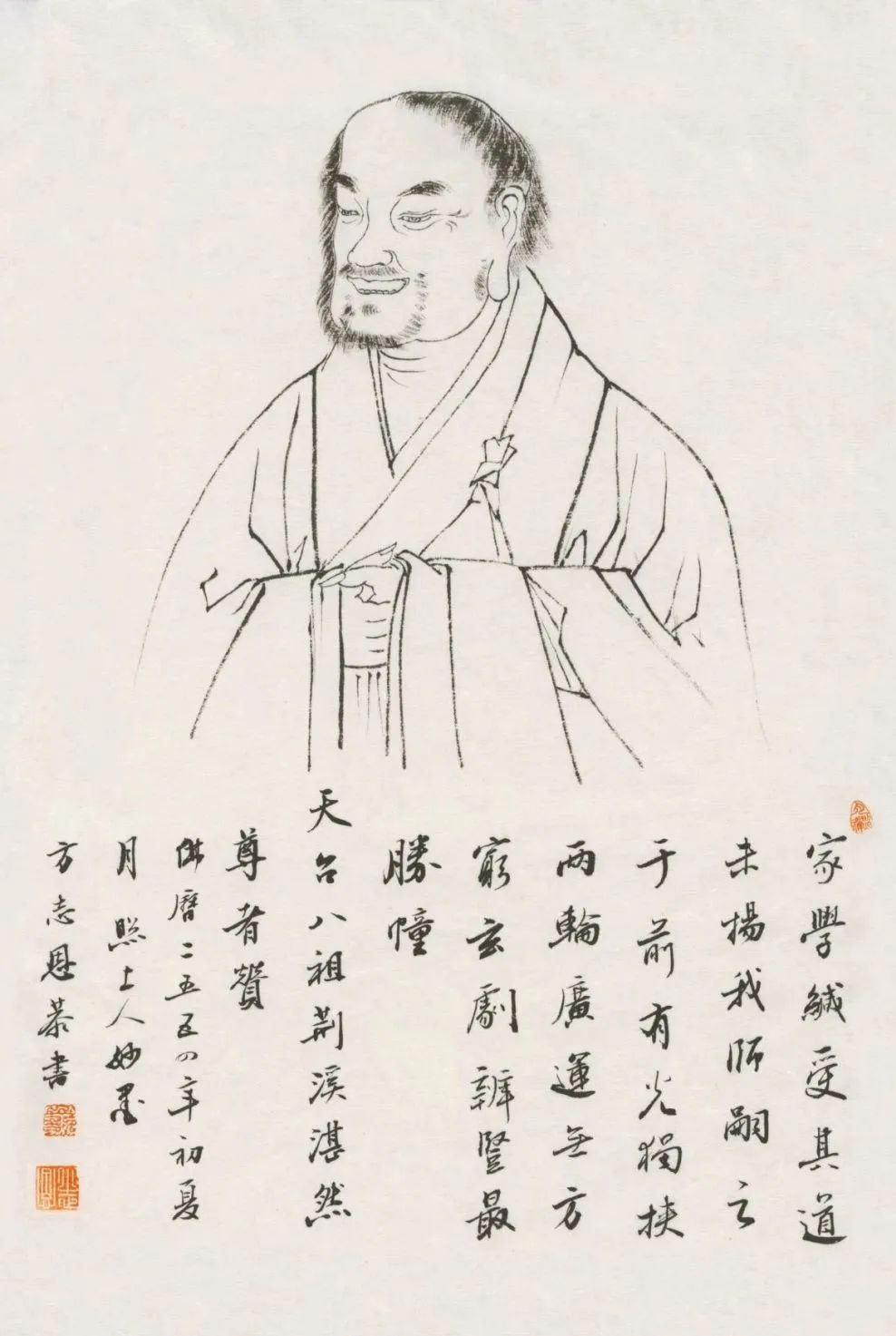

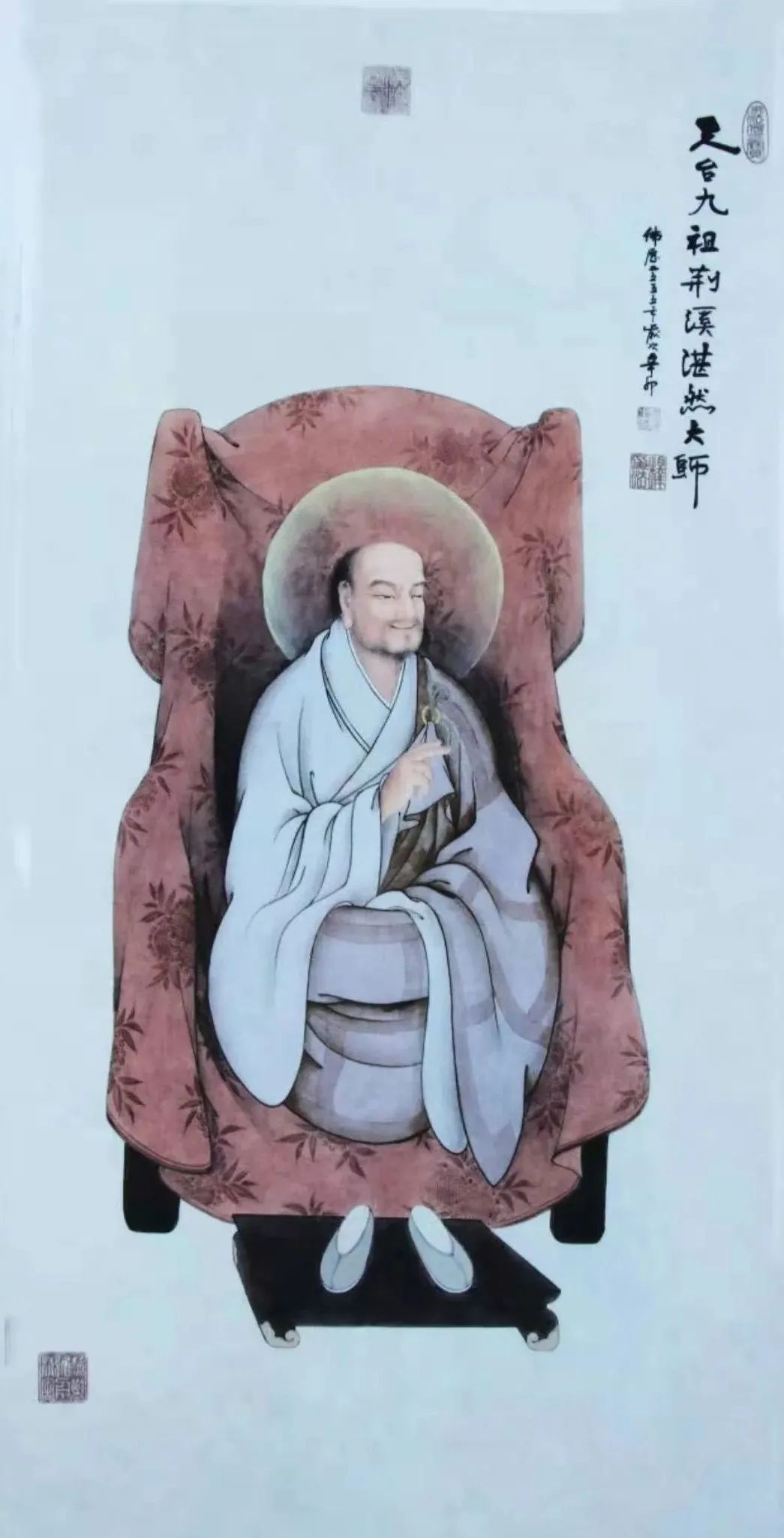

荆溪湛然尊者:

婉拒三代皇帝的天台宗祖师

✦

湛然尊者(公元711~782年),唐代高僧,天台宗第九祖(以龙树菩萨为初祖,湛然尊者是第九代祖师;在中国祖师中,为第八祖)。俗家姓戚,常州荆溪(江苏宜兴)人氏。

湛然尊者家世业儒,独好佛法,十七岁时游浙东,寻师访道,于东阳遇金华方岩,示以天台教门并授以《摩诃止观》等书。

二十岁入左溪玄朗大师之门,玄朗大师知其为道器,诲以所传天台教观大旨。于是其后十余年间专究此学,尽得其妙旨。

三十八岁出家于宜兴净乐寺,继而往会稽开元寺,就四分律相部宗名僧昙一,广究律部;又在吴郡开元寺,敷讲《摩诃止观》。

玄朗大师示寂后,湛然尊者继其席,以中兴天台为己任;先后住持兰陵、清凉诸刹,所至之处,四众景从,德誉广被。

天宝、大历年间,玄宗、肃宗、代宗先后征如召,湛然尊者皆称疾不就,晚年居天台国清寺。

建中三年(公元782年)二月五日,湛然尊者示寂于佛陇道场,世寿七十二,法腊三十四,门人奉全身塔于智者塔院。

湛然尊者著作等身,阐明智顗大师教观深旨,建立台宗正义,破斥他家异解。吴越王谥“圆通尊者”。宋元佑初年,永嘉忠法师遣门人扫塔,草棘荒芜不能辨。即案梁氏碑,去大师茔兆百步寻识之,其龛已空,唯乳香一块耳。夜梦玄弼山君谓曰:“昨者天神遣多人,取全身去也。不须犹豫。”于是即旧基建石塔以识之。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|