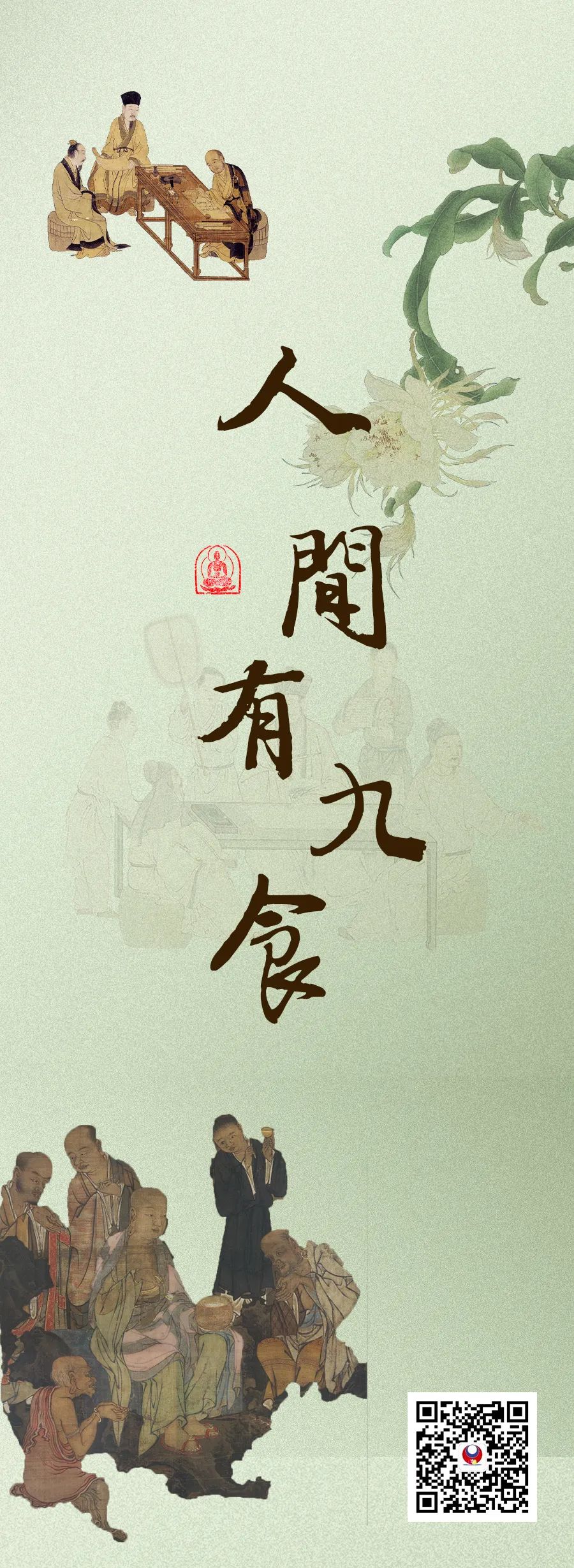

【2025清明法会特辑】人间有九食,四种可舍、五种必须求

Yue Ming Tian Xin

饮食是可以塑造人格、改变性情的。两千多年前,我们的古人就已经通过饮食来自我反省、自我陶冶,这就是老祖先厉害的地方。

佛教在这一点上就更加彻底、更加日常化。宋代理学大家程颢看到出家人吃饭就感叹:“三代礼乐,尽在其中。”那么多人一起吃饭,没有声音,整齐划一,这本身就是一种文化的滋养、精神的食粮。

佛制比丘,食存五观。

我们每天吃饭要上供下施,还要食存五观。我们对于手里捧起的那碗饭是充满感恩的,“计功多少,量彼来处;忖己德行,全缺应供”,我配不配吃这一碗饭?为什么要吃呢?

“为疗形枯,为成道业。”

吃饭的目的是为了成道,成道的目的是为了普度苍生。

除了食存五观,佛陀在很多经典中都表达了佛教的食物观。

《阿含经》里将食物分为九种,其中四种是人间食,五种是出人间食,也就是圣人食。

“云何四种是人间食?

一者揣食,

二者更乐食,

三者念食,

四者识食。”

我们现在只是第一种“揣食”,也叫“段食”,吃的是碳水化合物;第二种是“更乐食”,或者叫“思忆食”,是一种精神食粮;第三种“念食”,这来自更深层的一种生命习惯;第四种是“识食”,分别识择取。

这四种食,就是我们的轮回之因。我们以为吃饭天经地义,实际上这不过是轮回的诱饵而已。所以,佛陀先肯定我们人有四种食,同时还要让我们破这四种食,从这个惯性中解脱出来。

出世间有五种食,禅食、愿食、念食、八解脱食、喜食。

如经中云:“出世间之表,一者禅食,二者愿食,三者念食,四者八解脱食,五者喜食,是谓名为五种之食。”

我们每天食存五观里,既要把凡俗的食物跟大道连接起来,还要在吃的时候不分别、不贪着,以法喜禅悦为食,去成就出世间的这五种食。

《阿含经》里说,“一切诸法,由食而住”。凡圣都是依食而住,但凡圣所依之食是不一样的。凡人之食编织了凡人的轮回之路,我们要想转凡成圣,就要改变概念,改变凡人的饮食习惯,同时要认知圣人之食,养成圣人之食的习惯。无论这一条路多艰难,都要千年、万年地延续下去,这就是人类文明之光。

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行